Benjamin Badier publie en août 2025 Mohammed V, dernier sultan et premier roi du Maroc (Perrin), un livre tiré de sa thèse de doctorat soutenue en 2023. Au contraire de nombreuses hagiographies du « père de la nation » marocaine, père de Hassan II et grand-père de Mohamed VI, ce livre d’un historien restitue la complexité du parcours de ce sultan placé sur le trône par la France coloniale en 1927, déposé et exilé par elle en 1953, mais qui devint un acteur majeur de l’indépendance du Maroc puis un monarque autoritaire. Nous en publions ici les bonnes feuilles relatives aux rapports du roi d’un Maroc devenu indépendant en 1956 avec la guerre d’indépendance algérienne qui fait rage à ses frontières depuis novembre 1954. L’auteur y revient sur le soutien du pouvoir marocain à la lutte pour l’indépendance de l’Algérie, alors que les nationalistes marocains, algériens et tunisiens rêvaient d’une « unité du Maghreb arabe », mais il met aussi en lumière ses « ambiguïtés ».

La guerre d’Algérie vue du Palais marocain : entre retenue et soutien

Extrait de Mohamed V, dernier sultan et premier roi du Maroc (pp. 347-353)

Dès 1956, le Maroc s’engage en faveur de l’indépendance de l’Algérie[3]. Alors que les deux pays sont entrés en conflit dès 1963 et que leurs relations sont toujours houleuses soixante ans plus tard, il est bienvenu de rappeler que le Maroc a apporté son soutien à la cause algérienne avant 1962 et ouvert son territoire au FLN et à l’ALN. Ce soutien n’était cependant pas sans ambiguïtés.

La guerre a débuté alors que Mohammed V était en exil, mais la décolonisation des deux pays frontaliers est liée. L’insurrection du 20 août 1955 dans le Nord‐Constantinois en est une bonne illustration, puisque la date a été choisie en soutien au monarque exilé, alors que d’importantes mobilisations ont également lieu au Maroc. Le roi commence à s’intéresser à l’Algérie à l’été 1956, une fois les premières urgences de l’indépendance traitées, au moment où, après le Congrès de la Soummam (également un 20 août), le Conseil national de la révolution algérienne (CNRA) se met en place[4]. Jusqu’à la fin de son règne, la position du roi sur l’Algérie repose sur trois constantes : le désir d’une résolution pacifique, la réalisation des aspirations algériennes et le respect des intérêts de la France et des Français[5].

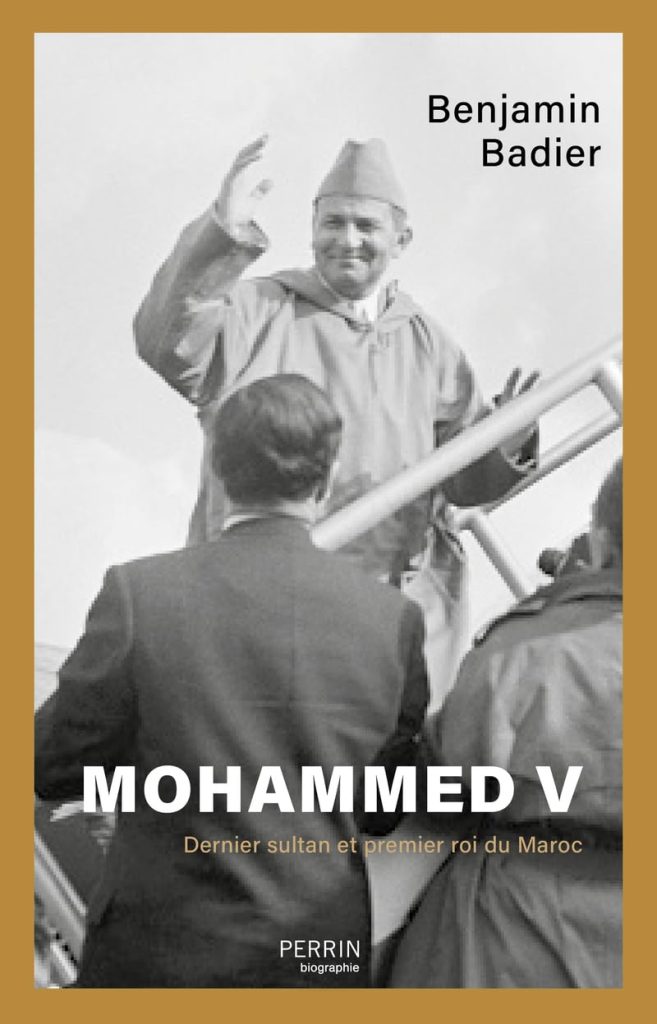

L’engagement du sultan prend la forme d’une offre de service destinée à la France, formulée avec la Tunisie. Leurs bonnes intentions volent en éclats en octobre 1956, lorsque les autorités françaises choisissent de détourner l’avion des nationalistes algériens. La crise diplomatique qui s’ensuit accroît la détermination marocaine à s’engager en faveur de l’Algérie. Cependant, que l’indépendance de ce pays puisse advenir par la force ne peut séduire Mohammed V, car il craint l’instauration d’une république algérienne animée par un esprit révolutionnaire et socialiste. Une méfiance envers le FLN est de mise, du fait de la présence d’insurgés algériens sur le sol marocain, mais aussi de points de désaccord sur la question des futures frontières. Mais le monarque doit aussi tenir compte de l’opinion publique, favorable au FLN, tout comme les partis nationalistes.

Les cinq chefs du FLN avec le prince héritier Hassan devant l’avion marocain qui va être détourné par la France le 22 octobre 1956

Après la contre‐offensive française de 1956 et la mise en place des premiers barrages frontaliers, l’essentiel de l’ALN doit s’installer hors d’Algérie[6]. La wilaya numéro V prend ses quartiers dans les environs d’Oujda, où une communauté algérienne est présente de longue date. Il faut y ajouter les dizaines de milliers de réfugiés liés au conflit et plusieurs milliers de combattants. Le FLN est aussi implanté dans la plupart des grandes villes du pays. Des camps de formation ont été installés près de Nador, Khemisset, Larache et Tétouan[7]. Dans l’Est, les bases opérationnelles sont installées à Oujda, Boubeker, Berguent, Tendrara, Bou Arfa et Figuig, le long de la zone frontalière où des incidents entre l’ALM et l’ALN surviennent[8]. Le FLN est donc bien implanté dans les zones peu contrôlées par le pouvoir central marocain. Les deux principales figures algériennes au Maroc sont alors Abdelhafid Boussouf (1926‐1980), membre du Comité de coordination et d’exécution (CCE) à la tête d’un système de renseignements contrôlant les Algériens exilés au Maroc[9], et son second Houari Boumediene (1932‐1978), le futur président algérien, qui dirige les opérations militaires.

Les autorités marocaines préfèrent fermer les yeux sur cette présence algérienne, notamment pour éviter d’être tenues pour responsables par les Français. Elles tolèrent les livraisons d’armes au FLN, dont les cargaisons, très souvent en provenance d’Égypte, sont débarquées sur la côte nord, puis acheminées vers l’Algérie. De même pour la propagande algérienne qui circule dans le pays sans trop de contraintes. En revanche, les services secrets français n’ont jamais repéré d’aide financière directe du gouvernement marocain à la rébellion. Le soutien reste donc relatif.

Une première inflexion sur la question algérienne se fait sentir à l’été 1957. Dans un discours devant les ambassadeurs marocains, Mohammed V prononce pour la première fois le mot « indépendance » au sujet de l’Algérie[10]. Le 21 novembre suivant, au moment de la tenue de l’Assemblée générale de l’Onu, Maroc et Tunisie proposent à la France une nouvelle mission d’arbitrage[11], rejetée depuis la tribune de l’Onu par le ministre français Pineau. Face à ce nouveau refus, le Maroc accentue son soutien au FLN, alimenté par les agissements français durant la guerre. Après le bombardement de Sakiet Sidi Youssef en février 1958, la Tunisie cherche et obtient le soutien marocain[12]. Le roi assure au président Bourguiba que la « question algérienne » est l’une de ses priorités. Elle contraint les deux pays à se tourner vers l’idée d’un front maghrébin uni avec le FLN. Mais Mohammed V souhaite rester dans une posture de conciliation, tout en se prononçant pour l’indépendance :

Nous désirons une solution rapide, pacifique et politique du problème algérien pour ne pas être condamné bientôt au choix dramatique entre les impératifs de la fraternité et les obligations de l’amitié […]. Nous ne pourrions maintenir plus longtemps Notre réserve actuelle si le problème algérien ne reçoit pas une solution qui donne satisfaction aux aspirations nationales du peuple algérien et lui reconnaisse sa liberté et sa souveraineté […][13].

L’unité maghrébine est l’objet de la grande conférence qui se déroule du 27 au 30 avril 1958 à Tanger[14]. Elle ne réunit pas les États, mais les partis nationalistes, l’Istiqlal, le Néo‐Destour et le FLN. Le roi du Maroc, alors absorbé par la crise politique en cours dans le pays (chute du gouvernement Bekkai), ne joue aucun rôle dans la conférence, mais elle a son aval. Face à la menace que représente la France pour la souveraineté des États nord‐africains, la conférence propose « l’unité maghrébine ». Les difficultés des trois pays, la guerre d’Algérie, la présence militaire postcoloniale ou encore les revendications territoriales sont considérées comme un tout. Les résolutions réclament la reconnaissance immédiate de l’indépendance de l’Algérie et la mise en place d’un fédéralisme maghrébin. Ce pan‐maghrébisme s’inscrit dans le souvenir de l’Étoile nord‐africaine de l’entre‐deux‐guerres ou du Comité de libération du Maghreb arabe formé au Caire en 1948 derrière Abdelkrim et recréé par Nasser en 1954. Il s’inspire aussi de la République arabe unie (RAU) créée derrière Nasser en février 1958, incluant l’Égypte et la Syrie et avec laquelle il s’agit de rivaliser au sein du monde arabe.

Mais le projet a tout d’une chimère, car les trois partis nationalistes et les gouvernements ont peu intérêt à mettre en forme ce projet[15]. Au Maroc, le roi‐commandeur des croyants conçoit mal une alliance fédérale avec la république bourguibienne. Le retour au pouvoir de De Gaulle en France en mai 1958 change aussi la donne, car Maroc et Tunisie préfèrent attendre ses décisions sur l’Algérie. La conférence suivante, qui se tient à Tunis du 17 au 20 juin et qui réunit cette fois les gouvernements (mais toujours pas le roi), constitue selon G. Meynier un « coup d’épée dans l’eau[16] ». Après 1958, il n’y a plus de grande rencontre tripartite et les rapports deviennent plus fuyants.

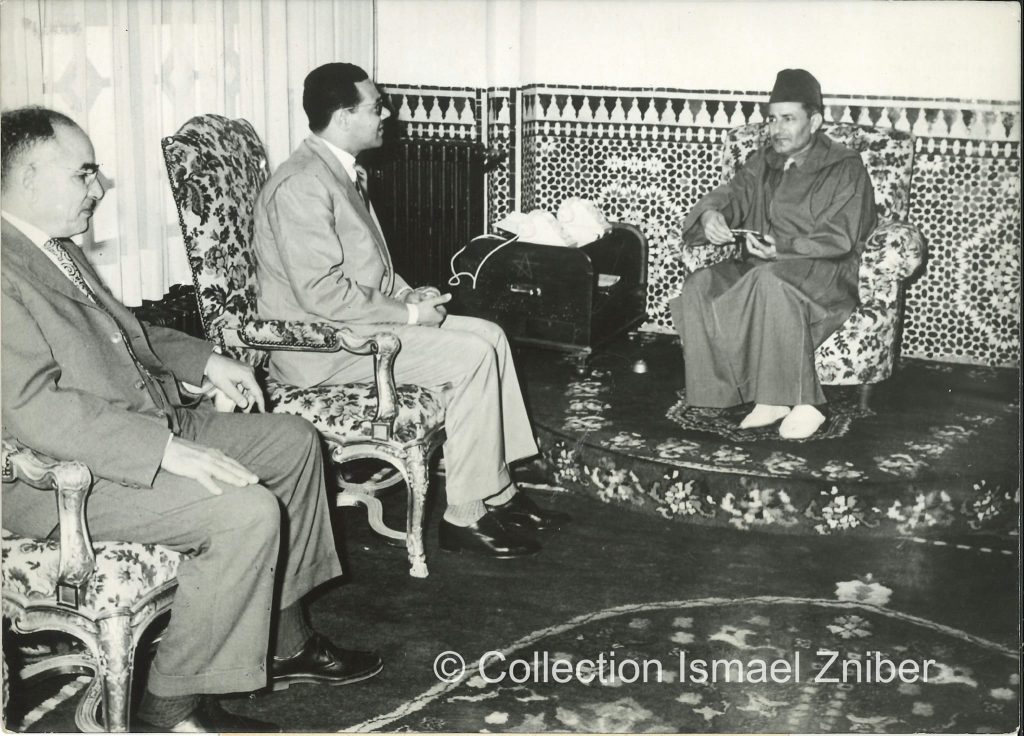

Une autre preuve de l’engagement retenu du Maroc et de son roi est apportée en septembre 1958, lorsque le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) est fondé. L’une de ses priorités est d’être reconnu par les deux pays voisins[17]. Le président du Conseil Balafrej prend alors contact avec l’ambassadeur de France au Maroc pour s’excuser par avance : son pays est contraint de reconnaître le gouvernement algérien, parce qu’un choix contraire ne serait pas compris dans le monde arabe, parce que la sécurité du pays pourrait être compromise en raison des dizaines de milliers d’Algériens qui y vivent et parce que l’opinion publique marocaine y est très favorable[18]. Mohammed V fait aussi tout pour atténuer la portée de cette reconnaissance. Il refuse qu’un représentant officiel du GPRA s’installe à Rabat – alors que la ville a un temps été envisagée comme capitale du gouvernement exilé – et s’arrange pour que le Maroc ne soit pas le premier pays à le reconnaître. La France est sensible à ces précautions.

Mohammed V recevant au Palais royal de Rabat des ministres du Gouvernement Provisoire de la République d’Algérie (GPRA) le 28/09/1959 (Photo @afpphoto)

Dans les mois qui suivent, les contacts se multiplient cependant entre le Palais et le GPRA. Mohammed V reçoit ses représentants à Rabat, notamment les ministres Abdelhafid Boussouf et Abdelhamid Mehri et son président Ferhat Abbas, accueilli comme un chef d’État en novembre 1958, novembre 1959 et mai 1960. Mais les audiences qu’il accorde sont courtes et peu engageantes, voire tendues. Le GPRA a conscience de la gêne du Palais et souligne dans un rapport d’octobre 1958 l’écart entre les paroles et les actes[19]. Le Palais et l’Istiqlal, après sa scission en 1959, craignent une possible collusion entre le FLN et les éléments républicains au Maroc, notamment l’UNFP. Après 1958, le militantisme algérien est plus qu’avant encadré sur le sol marocain[20]. Les armes continuent de transiter par le nord, mais le Palais intervient pour interrompre les trafics dès qu’ils sont révélés par la presse française.

Depuis que les FAR ont remplacé l’ALM dans le Tafilalt ou l’Oriental et que l’armée française s’est repliée, les incidents frontaliers mettent l’armée marocaine aux prises avec l’armée française en Algérie autant qu’avec les nationalistes algériens. Le nombre croissant de combattants algériens sur le territoire marocain (peut‐être cinq mille fin 1960) fait craindre au gouvernement marocain une contagion de la guerre d’Algérie dans la province d’Oujda[21]. Aussi, toute initiative en faveur d’une résolution pacifique du conflit a‐t‐elle la faveur du Palais. Le roi se rallie à la politique d’autodétermination annoncée par de Gaulle à partir de septembre 1959, dont le principe a également été accepté par le GPRA.

Mohammed V, Gamal Abdel Nasser, Ferhat Abbas, lors de la réunion du Groupe de Casablanca en 1961

Mais la position du Maroc se durcit en 1960. C’est le reflet d’un tournant politique général après la mise en place d’un gouvernement présidé par le roi (mai 1960), mais aussi d’un rapprochement avec les pays socialistes et d’un engagement plus explicite en faveur de la décolonisation, en particulier en Afrique. Le 31 mai 1960, un protocole d’accord est signé entre le gouvernement marocain et le GPRA, qui régularise la présence du FLN au Maroc[22]. À l’automne 1960, Mohammed V milite pour que la question algérienne soit inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations unies[23]. Dans un contexte de fortes tensions avec la France, le soutien à l’Algérie apparaît aussi comme un moyen de faire pression sur l’ancienne puissance coloniale sur le dossier mauritanien. Le 1er novembre 1960, pour le sixième anniversaire du déclenchement de la guerre d’indépendance, une journée de solidarité avec l’Algérie est organisée et largement suivie au Maroc. La veille au soir, le roi prononce à la radio un discours enflammé contre le colonialisme et les menées néocoloniales :

Le jour de l’Algérie est notre jour, sa cause est notre cause. […] La libération de l’Algérie est une question de vie ou de mort pour nous ; elle nous importe au plus haut point, car elle est la plus sûre garantie de l’indépendance de notre pays, de l’unité du Maghreb arabe et de la liberté de tout le continent africain[24].

L’actualité sanglante en Algérie lui donne l’occasion d’exprimer de nouveau son soutien en décembre 1960, à la suite de la répression des manifestations en Algérie[25]. Mohammed V n’a jamais été aussi engagé derrière la cause algérienne que dans les toutes dernières semaines de son règne, mais il meurt avant l’indépendance du pays.

[3] M. Essemlali, « Le Maroc entre la France et l’Algérie (1956‐1962) », Relations internationales, vol. 146, n° 2, 2011, p. 77‐93 ; C. Rogerro, L’Algérie au Maghreb. La guerre de libération et l’unité régionale, s. l., Mimésis, 2014.

[4] S. Thénault, Histoire de la guerre d’indépendance algérienne, op. cit., p. 87.

[5] « Discours prononcé par Sa Majesté lors de son entrée officielle à Oujda », 25 septembre 1956, dans Mohammed V, Le Maroc à l’heure de l’indépendance, op. cit., p. 131 ; Direction générale des Affaires marocaines et tunisiennes, « Mohammed V et le problème algérien », 25 juillet 1959, CADLC, 24QO‐944.

[6] G. Meynier, Histoire intérieure du FLN, 1954-1962, Paris, Fayard, 2002, p. 556 ; C.‐R. Ageron, « Un versant de la guerre d’Algérie : la bataille des frontières (1956‐1962) », dans Genèse de l’Algérie algérienne, Saint‐Denis, Éditions Bouchène, 2005, vol. 2, p. 641‐654 ; S. Arezki, De l’ALN à l’ALP. La construction de l’armée algérienne (1954-1991), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2022, p. 134.

[7] « Le camp de Khemisset », février 1959, CADLC, 24QO‐943 ; « Organisation et action du FLN au Maroc », avril 1958, CADLC, 24QO‐ 942.

[8] État‐major général de la Défense nationale, « L’aide du Maroc à la rébellion algérienne », 26 mai 1959, CADLC, 24QO‐943.

[9] G. Meynier, Histoire intérieure du FLN, op. cit., p. 339.

[10] « Communiqués publiés à la suite de la Conférence des ambassa‐ deurs », 20 juillet 1957, CADLC, 24QO‐942.

[11] Communiqué commun publié à la suite de l’entrevue S. M. Mohammed V – S. E. Habib Bourguiba, 21 novembre 1957, CADLC, 24QO‐1107.

[12] Lettre de Bourguiba à Mohammed V, 15 février 1958, et réponse, 18 février 1958, DAR, A21‐027.

[13] Direction générale des Affaires marocaines et tunisiennes, « Mohammed V et le problème algérien », 25 juillet 1959, CADLC, 24QO‐944.

[14] M. Connelly, L’Arme secrète du FLN, op. cit., p. 299 ; C. Rogerro, L’Algérie au Maghreb, op. cit., p. 70.

[15] La Documentation marocaine, « Maghreb arabe uni. Conférence de Tanger, 27‐30 avril 1958 », DAR, A21‐027.

[16] G. Meynier, Histoire intérieure du FLN, op. cit., p. 567.

[17] Lettre de F. Abbas, président du GPRA au roi du Maroc, depuis Le Caire, 19 septembre 1958, DAR, A21‐028.

[18] Télégramme de Parodi, au MAE français, 18 septembre 1958, CADLC, 24QO‐942.

[19] Document n° 93, 1er octobre 1958, M. Harbi, Les Archives de la Révolution algérienne, Paris, Jeune Afrique, 1981, p. 429‐445.

[20] « Note sur l’attitude du Maroc à l’égard du FLN », 23 juin 1959, CADLC, 24QO‐943.

[21] Télégramme de Seydoux au MAE français, 6 décembre 1960, CADLC, 24QO‐945.

[22] Document n° 96, 30‐31 mai 1960, M. Harbi, Les Archives…, op. cit., p. 458‐461 ; C. Rogerro, L’Algérie au Maghreb, op. cit., p. 135.

[23] Lettre publique de Mohammed V à son fils Hassan, 19 septembre 1960, dans Mohammed V, Le Maroc et l’Afrique, op. cit., p. 13.

[24] Mohammed V, Inbi‘âth umma, t. 5 : 1959-1960, op. cit., p. 226.

[25] Mohammed V, Inbi‘âth umma, t. 6 : 1960-1961, op. cit., p. 33.