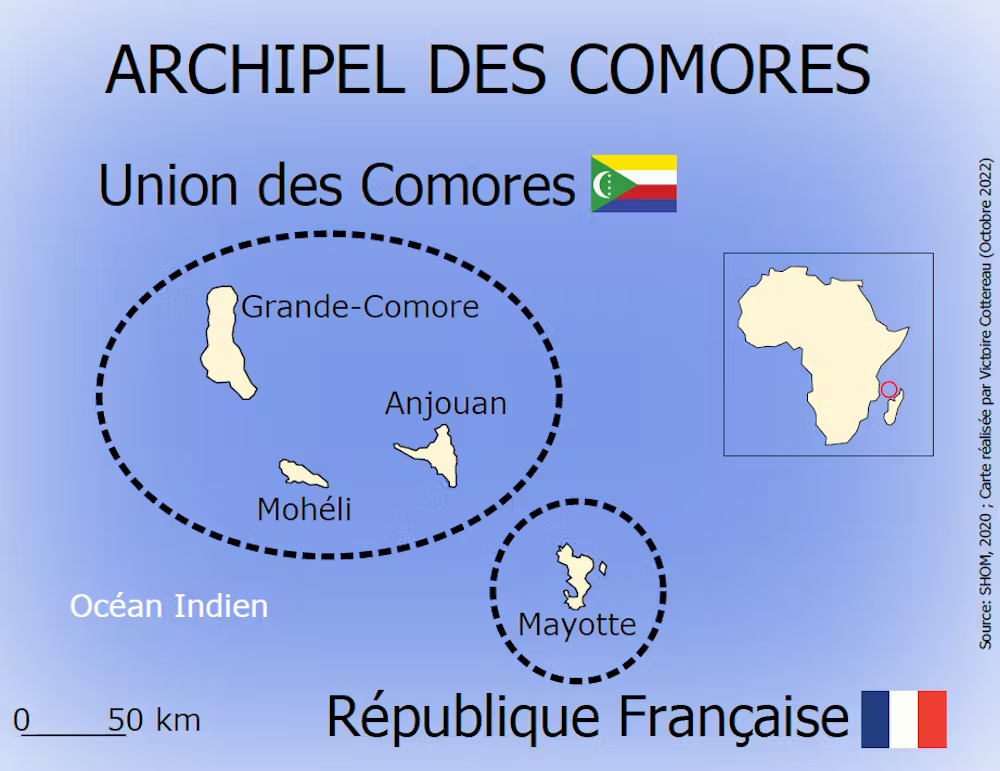

Il y a cinquante ans, l’Archipel des Comores, colonisé par la France depuis le milieu du XIXe siècle, accédait à l’indépendance. A l’exception de l’une de ses quatre îles : Mayotte, où un référendum se prononça pour le maintien dans la souveraineté française, permettant à la France, malgré l’avis de l’ONU, de conserver une base stratégique dans le Canal du Mozambique . Un phénomène que le journaliste et essayiste Rémi Carayol, dans son livre Mayotte, département colonie (La Fabrique, 18 octobre 2024), qualifie de « colonisation consentie ». Dans cet entretien avec histoirecoloniale.net, il revient sur ce que furent les conditions réelles de la non-décolonisation de Mayotte, les douloureuses implications pour les Mahorais du « choix de rester colonisés », le bilan de la spectaculaire et violente opération sécuritaire anti-comoriens dite « Wuambushu » de 2023 et le succès électoral de l’extrême droite dans l’île en juillet 2024.

Rémi Carayol a notamment fondé la revue en ligne Afrique XXI et publié Le Mirage sahélien. La France en guerre en Afrique. Serval, Barkhane, et après ? (2023).

Quelle est votre histoire personnelle, comme journaliste, avec Mayotte et l’Archipel des Comores ?

Lorsque je suis arrivé à Mayotte en 2003, je ne connaissais rien à ce territoire. Je pense même que je n’en avais jamais entendu parler avant d’apprendre un peu par hasard qu’un journal local, Mayotte Hebdo, recrutait. J’étais un jeune journaliste récemment sorti de l’école, j’ai postulé. Comme beaucoup de Français, j’étais alors incapable de situer les Comores sur une carte. Et surtout, je ne connaissais rien à l’histoire de cet archipel, et au fait que Mayotte en avait été arrachée. Je suis arrivé vierge sur place, en quelque sorte. Et très vite, j’ai été happé par ce qu’il s’y passait, et j’ai compris qu’on ne se trouvait pas dans une situation anodine, qu’il se passait des choses curieuses ici, dramatiques. Je me suis retrouvé dans un contexte très déstabilisant : j’étais au milieu de Blancs qui développaient des discours paternalistes, racistes (« sans nous, ils n’y arriveraient pas » est une phrase que j’entendais souvent), et prétendaient être chez eux à Mayotte tout en vivant reclus dans ce que l’on appelle des « mzunguland » – des ghettos blancs -, alors même que ceux que l’on présentait comme des étrangers, les Comoriens – les « clandestins » comme on les appelle sur place – vivaient au milieu des Mahorais. Ils priaient ensemble, ils parlaient la même langue, partageait les mêmes activités… Il y avait comme une sorte de dissonance cognitive généralisée, comme si la réalité ne pesait pas sur les représentations et les discours publics. Il y avait aussi une forme d’anachronisme très marquée. Un exemple parmi d’autres : la pire insulte à Mayotte consiste à traiter quelqu’un d’« indépendantiste » – ce qui, partout ailleurs en Afrique, est un titre de gloire. Ici non, c’est une marque infamante. Moi-même, je me suis fait qualifier d’« anti-colonialiste » par un des actionnaires de Mayotte Hebdo – et ce n’était pas un compliment venant de lui, puisqu’il a contribué à me faire licencier au motif que je ne correspondais pas à la ligne éditoriale du journal.

Un numéro de Kashkazi, co-fondé par Rémi Carayol

J’ai donc beaucoup lu – sur l’histoire des Comores, sur l’histoire de la colonisation française -, beaucoup discuté aussi, et j’ai eu la chance de rencontrer, au sein de la rédaction de Mayotte Hebdo, un journaliste comorien, Kamal Eddine Saindou. Ensemble, avec Lisa Giachino, nous avons entrepris de créer un journal couvrant l’ensemble des quatre îles de l’archipel afin de combler un manque évident. Il n’y en avait aucun à l’époque. Il y avait comme un mur invisible entre Mayotte et les trois autres îles. Les médias mahorais relayaient la propagande des responsables politiques locaux – une propagande agressive vis-à-vis des Comoriens – et contribuaient à présenter l’Union des Comores comme un enfer sur terre. Lorsque nous avons lancé Kashkazi en 2005, à Moroni, la capitale de l’Union des Comores, et non à Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte, on nous a promis le pire : la censure, la prison… Au final, c’est à Mayotte que nous avons subi le plus de pressions. Malgré tout, et malgré une existence relativement brève (trois ans), ce journal a marqué les esprits. Des deux côtés de la frontière, les gens étaient contents de savoir ce qu’il se passait dans les autres îles. Il a été le premier journal à briser l’enfermement de Mayotte, et jusqu’à présent, le dernier.

Vous dites dans votre livre que depuis 1975 Mayotte est un cas unique de « colonisation consentie ». Que signifie cet oxymore ?

Ce sont les habitants de Mayotte qui ont décidé de « rester français » – j’emploie les guillemets car cette expression est, en soi, problématique – et donc de rester colonisés. Les leaders politiques de l’époque l’admettaient eux-mêmes : ils avaient développé un discours selon lequel Mayotte était colonisée par les autres îles des Comores (un terme très contestable à mon sens, qui ne correspond pas à la réalité : une domination, qu’elle soit symbolique ou matérielle, n’est pas forcément une colonisation), et qu’entre deux colonisations, ils préféraient la colonisation française. Ils l’affirmaient haut et fort. Les électeurs de Mayotte ont voté en ce sens en 1974, puis à deux reprises en 1976, et encore une fois en 2009, en votant en faveur de la départementalisation de l’île. Ils ont consenti à rester colonisés.

Alors bien sûr, il faut recontextualiser – c’est ce que j’essaye de faire dans ce livre. Ce choix ne s’est pas fait de manière « naturelle » contrairement à ce que laisse entendre la propagande séparatiste, il n’a pas été immédiat, ni total. Il est le fruit d’un travail de sape mené par l’élite économique de l’île – des créoles notamment, descendants de colons venus de Madagascar ou de La Réunion, qui pensaient surtout à défendre leurs intérêts -, et, à Paris, par tous les nostalgiques de l’Empire : les maurassiens de l’Action française bien sûr, qui ont joué un rôle de premier plan dans cette affaire, mais aussi une grande partie de la classe politique. C’est le « parti colonial », il n’a jamais véritablement disparu.

Dès la fin des années 1950, les partisans de « Mayotte française » ont développé une propagande très efficace, dans un contexte économique difficile, qui contribuait à susciter des tensions et donc des ressentiments, et alors que la plupart des gens n’étaient jamais allé à l’école. Cette propagande a consisté à dénoncer la domination des Grands-Comoriens et des Anjouanais, à les rendre responsables de tous les problèmes et à jouer la fibre xénophobe. Malgré tout, de nombreux Mahorais étaient favorables à l’indépendance, et il y a eu des débats très virulents sur le sujet. Des milices se sont constituées de part et d’autre. Contrairement à ce que disent les responsables politiques mahorais aujourd’hui, le peuple ne s’est pas levé d’un seul homme pour demander à « rester français ».

Une intense propagande a été menée en France aussi, dans les années 1970. Pour convaincre les parlementaires de séparer Mayotte des autres îles, des leaders politiques mahorais et les royalistes de l’Action française ont multiplié ce que l’on appelle aujourd’hui les « fake news ». Ils ont affirmé que les Mahorais n’avaient rien à voir avec les Comoriens, qu’ils n’avaient pas la même religion (ils étaient prétendument catholiques, ce qui est faux), qu’ils ne parlaient pas la même langue (également faux), qu’ils ne partageaient pas la même histoire (faux, encore). Ils ont affirmé que si Mayotte restait comorienne, ses habitants seraient victimes d’un « génocide », qu’ils seraient les nouveaux « harkis ». Les députés et les sénateurs y ont cru, parce qu’ils avaient envie d’y croire.

L’un de vos chapitres s’intitule « Peau comorienne, masques français ». Expliquez-nous cette allusion au titre célèbre de Frantz Fanon « Peaux noires, masques blancs ».

C’est plus qu’une allusion, c’est une référence. Ce que décrit Fanon dans son fameux livre, une sorte de schizophrénie du colonisé qui en est rendu à vouloir à tout prix ressembler à son bourreau, tout en le rejetant, on peut le voir au quotidien à Mayotte. Albert Memmi aussi – que je cite également – décrit bien ce phénomène dans Portrait du colonisé, un autre livre écrit il y a plus de 50 ans.

Manifestation du Rassemblement National lors de la visite de Marine Le Pen à Mayotte le 18 décembre 2021 (Ali Al-Daher /AFP)

Les habitants de Mayotte ont fait un choix difficile en voulant rester colonisés. Difficile à assumer, mais aussi difficile à vivre. L’assimilation qu’implique inévitablement – dans l’esprit des législateurs français tout du moins – la départementalisation, est une violence. Du point de vue du colonisateur, elle vise à imposer sa culture prétendument supérieure ; elle n’a pas pour fonction de faire des colonisés des êtres égaux, mais de créer l’illusion qu’ils peuvent y parvenir et de les pousser à tout faire pour. Mais du point de vue du colonisé, elle signifie autre chose : elle peut être vécue comme un enrichissement culturel, et non comme une dilution de son propre mode de vie et de pensée. Ce n’est que lorsque le colonisé se rend compte de la supercherie que les masques tombent.

Depuis que la départementalisation de leur île a débuté au début des années 2000 – une véritable révolution qui a tout chamboulé, jusqu’aux patronymes -, les Mahorais sont confrontés à cette contradiction, qui est à mon sens une impasse. D’un côté, ils veulent à tout prix s’adapter aux normes imposées par la « métropole » – c’est du moins ce qu’ils affirment. De l’autre, ils tiennent à vivre comme ils l’entendent, c’est-à-dire comme des Comoriens. Cela aboutit à une société percluse de paradoxes, dominée par les non-dits et les frustrations. Une forme de résistance passive aux injonctions de la « métropole » se met en place. Mais comme on ne peut pas s’y opposer frontalement, sous peine de passer pour un dangereux « indépendantiste », et comme le spectre du retour dans le giron comorien est encore très fort (et très largement rejeté), on le garde pour soi, au sein du village, de la famille, là où l’État français reste impuissant. C’est d’une violence inouïe. Et cette violence s’exprime de différentes manières. Depuis quelques années, les conflits sociaux se sont multipliés. On commence à entendre des discours anti-« mzungus » (le nom donné aux Blancs), et même quelques revendications d’ordre nationaliste, avec l’apparition d’une forme de « mahorité ». Mais c’est surtout contre ceux que l’on appelle les étrangers qu’elle se manifeste le plus souvent, avec l’explosion des discours xénophobes.

Comment expliquer les succès électoraux de l’extrême droite dans l’île depuis 2017 et particulièrement lors des législatives de juillet 2024 ?

Par cette violence qu’implique l’assimilation, qui aboutit à d’autres violences en retour, notamment contre les « étrangers ». Par la déception liée à la départementalisation, qui a été présentée pendant des années comme l’assurance d’une vie meilleure – c’était le Graal à obtenir – mais qui n’a pas amélioré les conditions de vie des habitants de Mayotte, pas de leur point de vue tout du moins. Au contraire, la qualité de vie s’est considérablement dégradée ces dernières années. Les écoles sont surchargées, l’hôpital aussi. Les routes sont plus qu’encombrées : pour éviter de rester coincés dans les embouteillages, des gens se lèvent à 4 heures du matin afin d’arriver à l’heure à leur travail, quitte à dormir dans leur voiture en attendant l’ouverture. Surtout, il y a une réelle insécurité : sortir la nuit devient périlleux, les cambriolages sont très nombreux et souvent violents, et depuis quelques années, les crimes sont devenus récurrents. Tout cela s’explique : Mayotte est le territoire français le plus inégalitaire. On y trouve des très riches et des très très pauvres. En 2018, la moitié de la population vivait avec moins de 260 euros par mois selon l’Insee, huit personnes sur dix étaient en-dessous du seuil de pauvreté national. À la même date, les 10 % les plus riches avaient un niveau plancher sept fois supérieur au niveau de vie médian. Les fonctionnaires touchent des primes qui font d’eux des privilégiés et une bourgeoisie mahoraise s’est constituée. Comment, dans ce contexte, peut-on imaginer vivre en paix ? C’est comme cela que l’étranger est devenu un bouc émissaire.

Photos Mayotte Hebdo

Il faut ici pointer la responsabilité des dirigeants politiques de Mayotte. Dès les années 1960, les partisans de la séparation ont développé un discours xénophobe vis-à-vis des Grands-Comoriens et des Anjouanais. Dans un reportage de France 3 réalisé en 1978, on voit des réfugiés comoriens qui ont fui le régime révolutionnaire d’Ali Soilihi enfermés dans un camp. Mais le journaliste explique que s’ils sont derrière des fils barbelés, ce n’est pas pour les empêcher de sortir, c’est pour les protéger des Mahorais qui pourraient être tenter de les renvoyer à la mer. Tout au long des années 1980, la presse locale entonne le refrain de la menace comorienne : « les hommes prennent nos emplois, les femmes prennent nos hommes ». A force, ces discours ont fini par imprégner les esprits. Et le compagnonnage stratégique avec l’extrême droite dans les années 1970 s’est mué en compagnonnage idéologique. Des discours très violents vis-à-vis des « étrangers » sont proférés : on les affuble de tous les maux. Cela devait inévitablement se retrouver dans les urnes.

Aujourd’hui, Mayotte compte deux députées : une élue du Rassemblement national (une première dans l’histoire de l’outremer, partagée avec La Réunion), et une autre qui se situe au centre de l’hémicycle (dans le groupe Liot) mais qui multiplie les discours xénophobes.

Les Français ont pour la plupart appris à connaître Mayotte lors de la spectaculaire opération sécuritaire dite « Wuambushu » mise en scène par le ministre de l’Intérieur Darmanin en 2023. Quel bilan en faites-vous ? Et comment voyez-vous la situation évoluer ?

Difficile d’en tirer un bilan à mon sens. Beaucoup de Mahorais sont déçus, ils attendaient des résultats plus spectaculaires. Il y a eu des centaines de cases détruites, des délinquants ont été arrêtés, et les expulsions des personnes dites « en situation irrégulière » (selon le droit français) ont continué – ni plus ni moins qu’avant : il faut se rendre compte que chaque année, ce sont près de 25 000 personnes qui sont renvoyées vers l’île d’Anjouan… Mais au final, « Wuambushu » n’a été qu’une intensification de ce qui se faisait déjà. Pour nombre de Mahorais, il faut aller plus loin encore. Mais aller plus loin, ça veut dire quoi ? Interdire les enfants d’aller à l’école, et les femmes d’accoucher à l’hôpital ? C’est ce que certains responsables politiques veulent. Jeter les gens à la mer ? Là aussi, certains en rêvent plus ou moins secrètement.

Des policiers d’une brigade de CRS participant à l’opération Wuambushu, à Mayotte, le 24 avril 2023. – BFMTV

De mon point de vue, tout cela revient à écoper la mer à la petite cuillère. Tant que l’on restera dans cette logique de séparer coûte que coûte Mayotte des autres îles de l’archipel, quitte à provoquer la mort de milliers de personnes en mer, à déchirer des familles et à écorcher les principes fondamentaux de la république française (comme le droit du sol), la situation ne pourra pas s’améliorer. Gérald Darmanin a même promis l’érection d’un « rideau de fer » dans la mer. C’est illusoire, en plus d’être inhumain. Ça n’empêchera pas les gens de venir.

La seule solution, à mon sens, est de renverser la manière de voir les choses, d’en finir avec l’idéologie mortifère de la séparation et de faire en sorte de renouer le dialogue entre Mayotte et les autres îles. Depuis des années, on présente la cohabitation dans l’archipel comme illusoire. Mais il s’agit d’une construction politique qu’il est tout à fait possible de dépasser, comme le démontrent les liens encore très forts entre les habitants des quatre îles.