Par Christian Phéline, pour histoirecoloniale.net

Marc Garanger, photographe de l’Algérie en guerre et au-delà

Sous le même titre Algériennes surexposées, un livre et une exposition ont récemment attiré de nouveau l’attention sur la campagne de portraits photographiques dont son commandement avait chargé le jeune appelé Marc Garanger lorsque vers la fin de la guerre d’Indépendance il fut affecté dans un régiment stationné non loin d’Aumale (Sour el Ghozlane) à l’extrême sud de la Kabylie. Comme il le rappellera, deux décennies plus tard, ce travail de guerre participait de la tentative répressive de couper la population des forces indépendantistes : « L’armée avait décidé que les autochtones devaient avoir une carte d’identité française pour mieux contrôler leur déplacements dans les villages de regroupement. »

Ce corpus, on le sait, a cependant conquis un statut iconique de protestation anticoloniale rétrospective depuis que les éditions Contrejour alors dirigées par Claude Nori[1] en ont publié, en 1982, une quarantaine de clichés sous le titre Femmes algériennes 1960, l’élevant à la fois au statut de « témoignage bouleversant sur la guerre d’Algérie » et d’« une formidable série photographique qui atteint la dimension des grandes œuvres historiques ». Un bref témoignage manuscrit de Garanger y résumait l’ampleur de cette prise de vues ( « On me demanda de photographier tous les gens des villages avoisinants […] J’ai ainsi photographiés près de 2000 personnes, en grande majorité des femmes, à la cadence de 200 par jour ») et sa brutalité : « Dans chaque village, les populations étaient convoquées par le chef de poste. C’est le visage des femmes qui m’a beaucoup impressionné. Elles n’avaient pas le choix. Elles étaient dans l’obligation de se dévoiler et de se laisser photographier. […] J’ai reçu leur regard à bout portant, premier témoin de leur protestation muette, violente. »

Dans son essai, Zalia Sékaï, soucieuse de ne pas enfermer ces clichés dans la « limite du cadre » et de combattre le « danger d’écarter le contexte », entend retourner le coup de force premier de la prise de vue dans un « dévoilement » socio-historique qui, de proche en proche, retracerait l’entrelacement, de 1830 à nos jours, de « l’effroyable violence coloniale » avec celle d’« une domination masculine algérienne patriarcale » toujours active… On retiendra plus spécifiquement ici comment l’autrice, se réclamant de l’affirmation du photographe selon qui «toutes [s]es images sont des autoportraits », voit aussi dans ces clichés un « portrait de Marc Garanger antimilitariste » et rappelle la trajectoire du jeune appelé et les conditions précises dans lesquelles il fut enjoint d’effectuer ces prises de vue.

Pratiquant la photo dès l’adolescence, il a 25 ans lorsqu’après une formation d’instituteur et un premier poste de photographe professionnel à l’Institut pédagogique de Lyon, il est appelé comme 2e classe dans un régiment d’infanterie. Il est bientôt affecté à des taches de prise de vue ce qui ne ne fait pas plus de lui un simple amateur photographiant pour ses proches qu’un opérateur officiel de l’armée, poste qui n’existe pas dans un tel régiment. Son statut s’apparente en cela à celui de Marc Flament même si les clichés de ce dernier « esthétisent l’univers parachutiste et héroïsent l’État colonial français ». Sans dotation de matériel, Garanger utilise donc ses propres appareils, un Leica 24×36 et, pour les portraits, un Semflex 6×6.

Ces clichés de format carré qui figurent leurs sujets en buste et donnent à voir leur vêture et le mur en arrière-plan, furent resserrés sur le seul visage pour leur usage policier. C’est sous ce dernier format ou dans un recadrage vertical avec estompage du fond que les clichés seront d’abord connus, en Suisse puis en Algérie et en France[2], avant que leur projection en format géant au théâtre antique d’Arles en juillet 1981 et leur publication par Contrejour ne les rétablissent dans leur cadrage originel. C’était en révéler tant la force esthétique que la portée discrètement ethnographique et en faire « un hommage aux femmes photographiées ».

Malgré l’origine militaire de la prise de vue, l’ouvrage de Zalia Sékaï range l’œuvre algérienne de Garanger et ses intentions intérieures de résistance humaniste, aux côtés des reportages militants d’Élie Kagan en France, de Dickey Chapelle, de Mohamed Kouaci et d’Almgred Gerd en Algérie. Il la rapproche aussi du reportage d’Edward Curtis (1868-1952) auprès des Amérindiens des États-Unis et de l’Alaska ; au-delà de réelles parentés formelles « portant sur le cadrage, l’éclairage, la taille des portraits » entre les deux séries de clichés, il reste cependant assez conjectural d’y voir une « influence » s’étant consciemment exercé sur le jeune appelé.

Lors de la première publication des portraits féminins de Garanger, il avait été plutôt souligné comment le dispositif sommaire improvisé pour la prise de vue (« Elles devaient s’asseoir sur un tabouret, en plein air, devant le mur blanc d’une mechta ») et la fonction de contrôle répressif de ses clichés s’inscrivaient dans la lignée du recensement visuel opéré par Eugène Appert des communards détenus à Versailles en 1871 et de l’adaptation simplifiée des méthodes du portrait signalétique pour en permettre l’usage mobile et en plein air, proposée en 1909 par Alphonse Bertillon pour permettre la prise de portraits « ethniques »[3].

Un intérêt de l’exposition comme du livre est aussi de resituer ces portraits de police dans le « hors-champ » à la fois spatial et temporel dont a pu témoigner par ailleurs le photographe. Au-delà de l’utilisation policière immédiate des clichés, la hiérarchie militaire, de même qu’elle ne se soucia pas d’en récupérer leurs négatifs, laissa en effet au jeune appelé la liberté de prendre dans les marges de sa mission, des photos de la vie quotidienne de la garnison ou dans les zones voisines. Outre une attention discrètement ethnographique portée à la vie des familles[4], nombre de ces vues rendent compte de la façon la plus frontale des destructions et des opérations répressives accompagnant le déplacement et le « regroupement » des populations villageoises. Ces images sans détours offrent le contre-champ désastreusement réaliste tant des clichés militaires de propagande que de ceux où, deux décennies plus tôt, des ethnographes comme Thérèse Rivière et Germaine Tillion dans les Aurès[5] ou Germaine Laoust-Chantréaux en Kabylie, voulaient, non sans empathie, garder trace d’une vie collective semblant encore préservée.

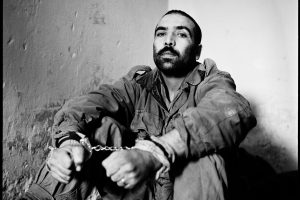

Garanger souhaita en outre, revenir par trois fois sur les lieux de ses prises de vue, la première fois, seul en 1974, tentative qui tourna court malgré l’aide du commandant Ahmed Benchérif qu’il avait photographié en 1960 lors de sa capture par l’Armée française, puis de nouveau en 2004 à la rencontre des personnes qui avaient été, par force, ses modèles[6], et enfin en 2013 avec son fils Martin. Plusieurs d’entre elles acceptèrent, librement cette fois-ci, de poser à ces côtés et que ces images soient publiées accompagnées de leur nom. De remarquables tirages conjoints juxtaposant latéralement les images de la même femme, prises respectivement en 1960 et 2004 par Marc Garanger et en 2013 par son fils[7] témoignent ainsi de l’inscription du parcours du photographe, dans plus d’un demi-siècle de l’histoire algérienne.

Algériennes surexposées. Marc Garanger dans la guerre d’Algérie

Exposition présentée par Martin Garanger, Hémisphères Éditions, 25 septembre-15 octobre 2025.

Livre de Zalia Sékaï, Maisonneuve & Larose/ Hémisphères, 2025.

[1] La bibliographie de Zalia Sekaï retient plutôt la réédition chez Atlantica en 2002.

[2] Respectivement dans L’Illustré suisse, dès le 8 novembre 1962, avec un texte de Charles-Henri Favrod, « les algériennes derrière le voile » ; lors d’une exposition, d’ailleurs controversée, à Alger en 1975 ; puis à travers une exposition itinérante en France à partir de 1969-1970.

[3] Alphonse Bertillon et Dr A. Chervin, Anthropométrie métrique, conseils pratiques aux missionnaires scientifiques sur la manière de mesurer, de photographier, et de décrire les sujets vivants et les pièces anatomiques, Imprimerie nationales, 1909 ; voir à ce sujet et à propos d’ Appert, notre essai « L’Image accusatrice », Les Cahiers de la photographie, n° 17, 1985, p. 28-35 et 66-67.

[4] Voir Femmes des Hauts-Plateaux, Algérie 1960, La Boîte à documents, 1990.

[5] Voir notre Aurès 1935, photographies de Thérèse Rivière et Germaine Tillion, catalogue d’exposition au Pavillon populaire àMontpellier, Hazan, 2018.

[6] Marc Garanger et Sylvain Cypel, Marc Garanger, Retour en Algérie, Atlantica, 2007.

[7] Marc et Martin Garanger, D’une Algérie l’autre. Une mémoire en héritage, 2013.