Madjiguène Cissé (1951-2023) a marqué de son empreinte l’histoire des luttes de l’immigration post-coloniale en France. Cette remarquable militante féministe et des droits des immigrés fut, en août 1996, l’une des porte-paroles de la lutte des sans-papiers de l’Église Saint-Bernard, qui suscita un vaste élan de solidarité. Retournée au Sénégal en 2000, elle y mena d’autres combats pour la justice sociale, notamment en dirigeant le Réseau des femmes pour le développement durable en Afrique. Elle est décédée à Dakar le 15 mai 2023. Nous publions ici sa nécrologie, une chronique de la lutte de 1996 parues dans Le Monde, ainsi qu’un hommage de la LDH et le lien vers un long entretien avec elle paru dans la revue Vacarme.

La mort de Madjiguène Cissé,

pasionaria du mouvement des sans-papiers

par Philippe Bernard, publié dans Le Monde le 18 mai 2023.

Source

Militante d’extrême gauche devenue professeure d’allemand, la figure de proue de l’occupation de l’église Saint-Bernard, en 1996, est morte à Dakar le 15 mai. Elle avait 71 ans.

Si l’expression « sans-papiers » se trouve dans Le Petit Robert, si les immigrés en question ne sont plus invisibles, si l’église parisienne de Saint-Bernard de La Chapelle (18e arrondissement) est, en 1996, entrée dans l’histoire des luttes pour les droits des étrangers en France, c’est en large partie grâce à Madjiguène Cissé, morte à Dakar, le 15 mai, à l’âge de 71 ans. Issue d’une famille populaire sénégalaise, militante d’extrême gauche devenue professeure d’allemand, cette féministe battante au rire éclatant, mère de trois enfants, fut une actrice majeure d’un moment-clé qui, treize ans après la Marche pour l’égalité de 1983 animée par les jeunes issus de l’immigration maghrébine, a inscrit les familles d’origine africaine dans le paysage politique français.

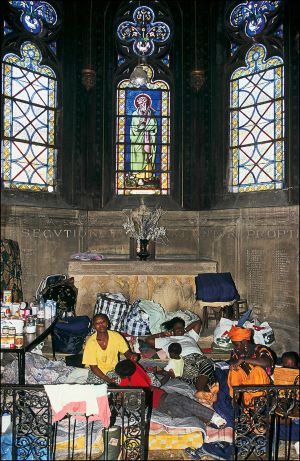

Ni l’occupation de Saint-Bernard par quelque 300 Africains en situation irrégulière, ni l’émotion consécutive à l’irruption dans cette église du quartier de la Goutte-d’Or des forces de l’ordre, à coups de hache merlin, le 23 août 1996, n’auraient sans doute existé sans les convictions de Madjiguène Cissé sur le droit de circulation des anciens colonisés, sans sa volonté farouche d’assurer l’organisation autonome des immigrés à l’égard de leurs soutiens, sans son charisme et son éloquence face aux médias.

En participant consciemment à la popularisation d’un mot – « sans-papiers » –, cette femme de conviction a inversé l’image des immigrés sans carte de séjour : avec cette expression, les « clandestins » sont entrés dans la lumière, les illégaux sont devenus des personnes privées d’un droit. Elle-même reconnaîtra que si le mot a fait mouche, il « assigne [les intéressés] à une position de victime, ce qui est à la fois juste et problématique ». Les « sans-papiers de Saint-Bernard », en suscitant une vague de solidarité et une mobilisation de la gauche, ont probablement compté dans le succès de cette dernière aux législatives de 1997.

Madjiguène Cissé personnifie aussi une certaine génération de Sénégalais entrés en politique dans l’après-Mai 68, qui fut aussi, de Dakar à Saint-Louis, une époque d’effervescence anti-impérialiste, anti-apartheid et d’opposition au président Léopold Sédar Senghor. Sous les auspices de Mao, Lénine, Frantz Fanon et Patrice Lumumba, elle milite au Mouvement révolutionnaire pour la démocratie nouvelle, un groupe d’origine maoïste interdit jusqu’en 1981 et rebaptisée en 1991 « Parti africain pour la démocratie et le socialisme ».

**A la tête d’un réseau de 150 associations

Une bourse d’études universitaires à Sarrebruck (Allemagne) lui permet de décrocher un diplôme de professeure d’allemand. Et c’est en franchissant le Rhin qu’elle découvre la France « pas du tout dépaysée ». Munie d’un visa de tourisme, elle s’installe à Paris en 1993. L’illégalité de son séjour ne l’empêche pas de devenir cheffe d’une équipe de télémarketing en langue allemande. Citoyenne du monde, elle revendique le droit à vivre librement en France, comme un juste retour du « pillage colonial qui continue sous d’autres formes », tout en affirmant que sa place est « en Afrique ».

De fait, la « sans-papière » de Saint-Bernard, selon son expression, est retournée vivre à Dakar en 2000. Pendant de nombreuses années, celle qui, enfant, choquait sa mère en lui demandant « si Dieu est un homme ou une femme », a consacré son énergie à animer le Réseau des femmes pour le développement durable en Afrique. A Saint-Bernard, elle avait bataillé pour que, dans la lutte, les hommes acceptent la parole de leurs épouses. Au Sénégal, elle met en place des outils concrets pour changer le statut des femmes, assignées à de multiples responsabilités sans les droits correspondants.

A la tête d’un réseau de 150 associations et 10 000 membres, elle combat la coutume africaine qui empêche les femmes d’être propriétaire d’une terre ou d’un étal sur un marché. Informatique, alphabétisation, santé, prévention, mise en réseau : son action vise à lier formation et amélioration concrète des conditions de vie. « On ne peut pas développer tant qu’on n’a pas appris, et on ne peut pas se former quand on a faim », résumait-elle dans un captivant entretien publié en 2007 par la revue Vacarme.

Atterrée par l’hécatombe en mer de jeunes attirés par l’Europe, Madjiguène Cissé mettait en cause non seulement l’ordre économique du monde, mais aussi la « complicité » de dirigeants africains « pas forcément mécontents de voir partir cette population sans travail ». Jusqu’à la fin, la pasionaria de Saint-Bernard est restée une femme libre, dont l’appel à lier politique migratoire et développement, et à considérer les femmes comme les agents essentiels du changement, n’a pas fini de résonner.

La bataille des sans-papiers de Saint-Bernard

par François Krug, publié par Le Monde le 24 mars 2016. Source

C’était en mars 1996. Las d’attendre leur régularisation, des travailleurs immigrés décidaient d’occuper une église. Malgré le soutien de l’opinion publique, ils seront délogés manu militari sur ordre du gouvernement Juppé.

De cette histoire, il reste une image, celle de gendarmes enfonçant la porte d’une église, et un terme entré dans le langage courant, « sans-papiers ». C’est une histoire d’une autre époque. Une seule chaîne d’information en continu, un Internet balbutiant, pas de réseaux sociaux. Pourtant, 300 inconnus ont pendant cinq mois fasciné les médias et défié l’Etat. Une histoire ancienne, les sans-papiers de l’église Saint-Bernard ? Vingt ans plus tard, son souvenir ressurgit dans la jungle de Calais, et un de ses principaux acteurs, Alain Juppé, est en tête des sondages politiques.

Lundi 18 mars 1996. L’histoire de Saint-Bernard commence chez un autre saint. Demandes d’asile ou de régularisation qui n’aboutissent jamais, contrôles d’identité et expulsions qui se multiplient : la colère monte depuis plusieurs semaines dans les foyers de travailleurs immigrés de Montreuil. Elle a suivi la ligne 9 du métro, et s’échappe maintenant de la bouche de la station Saint-Ambroise, dans le 11e arrondissement, pour envahir l’église du même nom. A 9 heures, ils sont une cinquantaine. Très vite, près de six fois plus. Des Maliens, des Sénégalais, des Mauritaniens. Des hommes célibataires en majorité, les plus menacés, mais aussi des femmes et des enfants, et une seule revendication : des papiers.

Personne ne les a vu venir, pas même les associations. « On voulait mener une action en mai, on avait pensé à une ou deux églises ou carrément une préfecture, raconte Jean-Claude Amara, porte-parole de l’association Droits devant !! Sauf qu’ils ne nous ont pas attendus ! » Une église est un bâtiment public, mais la police n’y interviendra que si le curé estime ne plus pouvoir y organiser la messe et le demande expressément : le soir même, après avoir tenté de négocier le départ des occupants, le prêtre remet discrètement à la police les clés de l’édifice et un courrier requérant « la force publique pour évacuer l’église Saint-Ambroise et pour y permettre le libre exercice du culte ». Une première nuit passe.

Mardi 19 mars. « Il y avait un monde fou dans l’église », se souvient Madjiguène Cissé, qui s’y rend « pour voir » et devient quelques heures plus tard une des meneuses de la contestation. A l’époque, elle a 45 ans et déjà une longue expérience du militantisme au Sénégal, à l’extrême gauche. Cette professeure d’allemand a accompagné sa fille étudiante en France, est restée après l’expiration de son visa de tourisme et travaille pour une société de télémarketing. La militante comprend que, pour durer, ce mouvement spontané doit s’organiser. « Le plus âgé avait été nommé chef mais il ne savait ni lire ni écrire, c’était compliqué. Il fallait que tous les foyers soient représentés et qu’il y ait des femmes. » Dix délégués sont désignés.

Vendredi 22 mars. Quatrième nuit dans l’église, interrompue à 6 heures par la police. Les immigrés sont évacués malgré les protestations de l’abbé Pierre. Les caméras immortalisent la colère de la personnalité préférée des Français. Le fait divers devient une polémique médiatique, partie pour durer : à 14 heures, les sans-papiers pénètrent dans un gymnase municipal, toujours dans le 11e arrondissement.

La cause des sans-papiers rencontre rapidement un écho médiatique. Des personnalités comme l’abbé Pierre prennent ouvertement position en leur faveur.

Dimanche 24 mars. Nouveau réveil à 6 heures, nouvelle évacuation. A la radio, le ministre de l’intérieur, Jean-Louis Debré, résume la ligne dont il ne déviera pas : « Accepter que la loi soit bafouée, c’est refuser l’Etat de droit. » Quelques jours plus tard, huit des occupants de Saint-Ambroise sont expulsés vers le Mali.

Vendredi 29 mars. « J’ai 300 sans-papiers sur les bras, je ne sais pas où les mettre » : le cancérologue et ancien ministre Léon Schwartzenberg, soutien des sans-papiers et cofondateur de Droits devant !!, qui leur apportait un soutien logistique, alerte son amie Ariane Mnouchkine. La metteuse en scène leur ouvre la Cartoucherie, à Vincennes. A l’époque, son Tartuffe affiche complet. « Il y avait une file de 200 spectateurs qui attendaient le spectacle, des sans-papiers à côté, et ces gens-là se parlaient », raconte-t-elle. Le soir, une fois vidée de ses spectateurs, le théâtre se remplit de matelas. La journée, on débat. « C’était comme une petite utopie. »

D’autres sans-papiers affluent, comme Hamady Camara. Il a alors 34 ans et a déjà effectué plusieurs allers-retours entre la France et la Mauritanie, comme son père avant lui. En 1996, il vit de la plonge et du nettoyage, « le truc le plus facile pour les sans-papiers qui arrivent ici ». Sa demande d’asile a été rejetée. « C’est là que tu rentres dans la catégorie “immigré clandestin”. Nous ne sommes pas des clandestins, nous sommes des exclus de la société. Et nous ne sommes pas des “sans-papiers” : des papiers, on en a, puisqu’on en a déposé à la Préfecture et qu’on a des fiches de paie. »

Vendredi 5 avril. L’Etat n’entend pas les sans-papiers mais ceux-là, il les prendra au sérieux : Ariane Mnouchkine crée le « Collège des médiateurs », 26 sages qui défendront les dossiers des sans-papiers réfugiés chez elles. Aujourd’hui, l’une d’elle, Monique Chemillier-Gendreau, professeure de droit public, raconte : « L’idée géniale, ça a été d’aller chercher des figures incontournables de la Résistance. » Dans la liste, Lucie et Raymond Aubrac, le philosophe Edgar Morin, l’ethnologue Germaine Tillion ou Stéphane Hessel. Elle se souvient des rendez-vous à Matignon avec l’ancien diplomate : « Les gens qui nous recevaient étaient très aimables, car on ne peut pas ne pas être aimable avec Stéphane Hessel. Mais ils ne nous laissaient guère d’espoir. »

Mercredi 10 avril. Départ de la Cartoucherie vers la halle Pajol, dans le 18e arrondissement. C’est alors un hangar abandonné de la SNCF, dans un quartier pas encore boboïsé. Un syndicat de cheminots a fourni la clé, un autre offre du matériel informatique, la Confédération paysanne des fruits et légumes, Agnès b. des tee-shirts à vendre pour remplir la cagnotte. On observe les manifestations et les occupations se multiplier dans toute la France. On se divise, aussi. Une tension incarnée par les deux figures médiatiques du mouvement, Madjiguène Cissé et Ababacar Diop, un informaticien sénégalais de 27 ans – « la pasionaria et le caméléon », comme les présente Le Monde à l’époque.

Doit-on accepter de nouveaux arrivants, pour donner de l’ampleur au mouvement, ou limiter les revendications aux 300 historiques ? Faut-il réclamer la régularisation en bloc du groupe, ou accepter l’examen au cas par cas ? « Pas mal de sans-papiers se disaient qu’une position trop radicale pourrait mettre en danger leur propre régularisation », se souvient Jean-Pierre Alaux, qui suit les débats pour le Gisti, le Groupe d’information et de soutien des immigré-e-s. La situation semble bloquée.

Mercredi 26 juin. « Nous avons été roulés dans la farine. » Stéphane Hessel a perdu son calme. A midi, il est reçu à Matignon. En sortant, il découvre le communiqué publié par le ministère de l’intérieur pendant son rendez-vous, annonçant que le dossier est clos : 48 sans-papiers recevront un titre de séjour d’un an, les autres ont un mois pour quitter la France. Les efforts des médiateurs n’ont pas payé. Sauf auprès de l’opinion publique, analyse Jean-Pierre Alaux : « C’était des gens présentables, pas des excités. Ils ont contribué à laisser penser que le gouvernement était sur une position particulièrement dure. »

Vendredi 28 juin. Comme chaque jour en fin d’après-midi, les sans-papiers quittent la halle Pajol pour manifester place de la République, et traversent le quartier de la Goutte- d’Or. A la surprise des policiers, ils bifurquent vers l’église Saint-Bernard. Ils ont discrètement repéré le lieu les jours précédents. « Ils sont arrivés tous ensemble, se souvient le curé, Henri Coindé. Madjiguène Cissé a désigné le chœur et m’a dit : “On respectera l’espace sacré”. Vingt minutes après, le commissariat m’a demandé si je voulais l’intervention de la police. J’ai dit non. C’était spontané. »

Le père Coindé a alors 64 ans. Il a connu l’Algérie et effectué une partie de sa carrière à la Mission ouvrière, il est en poste depuis cinq ans dans cette paroisse populaire : « Je m’intéressais à la question des immigrés, c’était un peu dans ma sensibilité. » A l’intérieur de l’église, on s’organise. Les femmes et les enfants à droite, les célibataires de l’autre côté. Vingt ans après, le prêtre n’a pas oublié les gestes de solidarité dans le voisinage, ni les lettres d’insulte et les coups de fil anonymes reçus cet été-là : « On me traitait d’“imam des sans-papiers”, et encore, ça, c’était poli. »

Vendredi 5 juillet. A minuit, dix sans-papiers entament une grève de la faim. « A Pajol, on n’avait rien obtenu, on ne pouvait pas rester dans l’église sans rien faire, on a demandé des volontaires », se souvient Hamady Camara. Ils s’installent sur des matelas derrière le chœur et tiennent à l’eau sucrée.

Lundi 12 août. Quarante-deuxième jour de grève de la faim. Au petit matin, la police et le SAMU investissent Saint-Bernard pour hospitaliser de force les dix grévistes. Dispersés dans les hôpitaux parisiens, ils regagnent tous l’église par leurs propres moyens le soir. Au gouvernement, on doute de la réalité de cette grève de la faim. « On ne peut pas tenir plus de trente jours », assure aujourd’hui Xavier Emmanuelli, médecin de profession et à l’époque secrétaire d’Etat à l’action humanitaire d’urgence. Tandis que son collègue de l’intérieur affiche sa fermeté, il participe à « des rencontres clandestines » avec les sans-papiers, sans résultat : « Des deux côtés, personne ne voulait céder. En plus, il y avait toutes les télés du monde. C’était une impasse. »

Mardi 20 août. A droite aussi, des divisions apparaissent. A l’Assemblée, Gilles de Robien reçoit une délégation de sans-papiers et propose une médiation. Il préside alors le groupe UDF, « la moitié de la majorité, ce n’était pas rien ». Saint-Bernard reste pour lui « une leçon de politique » : « Ça ne pouvait pas se résoudre par des postures traditionnelles, par l’intransigeance, en brandissant le pouvoir exécutif. La suite, ça pouvait être Notre-Dame occupée mais aussi un bébé qui faisait un malaise dans cette église. » Son initiative est diversement appréciée à l’UDF, et pas du tout à Matignon. Il est convoqué par un Juppé d’abord « très remonté », mais il ressort confiant : « Je l’ai senti sensible, il y avait quelque chose dans ses yeux, il était ému. On s’est quittés en se disant qu’on n’était pas fâchés. Il a dit : “Je vais voir.” »

Mercredi 21 août. Pour calmer les esprits, le gouvernement a trouvé une astuce : saisir le Conseil d’Etat. A lui de dire si, en l’état actuel du droit, les occupants de Saint-Bernard peuvent être régularisés. Jean-Louis Debré y met du sien, en recevant une délégation de sans-papiers. Madjiguène Cissé en rigole encore : « Pour entrer Place Beauvau, des policiers nous demandent nos papiers, je leur dis : “Mais vous ne regardez pas la télé ?” » Place de la République, on manifeste aux cris de « C’est Debré qu’il faut virer, pas les immigrés ».

Jeudi 22 août. Dans Le Parisien, un sondage révèle qu’un Français sur deux soutient ou éprouve de la sympathie pour les sans-papiers. A la « une » du Monde, un éditorial assène que « l’immigration est sans doute notre affaire Dreyfus ». L’avis du Conseil d’Etat offre une lecture plus réconfortante à Alain Juppé : il s’avère bien que « les intéressés ne possèdent [pas] un droit au séjour », même si rien n’interdit un peu de souplesse au cas par cas. « Le mouvement qui se développe depuis quelques jours, et tout particulièrement cette douloureuse grève de la faim n’ont plus d’objet », tranche Juppé dans une allocution.

Le regard grave, il évoque « les vieux démons du racisme et de la xénophobie » que pourrait réveiller cette affaire : « Je vous le dis et je souhaite que vous y réfléchissiez, l’application de la loi républicaine, c’est le meilleur garant de la solidarité entre les Français et de la cohésion nationale. » Au même moment, le préfet de police a déjà signé l’arrêté permettant l’évacuation de l’église : en évoquant des risques pour l’hygiène, la santé et la sécurité, il peut passer outre l’avis du curé.

Vendredi 23 août. « Ils arrivent ! » L’alerte est donnée vers 6 heures : des fourgons de CRS et de gendarmes mobiles ont été repérés vers la gare de l’Est. Plusieurs centaines de personnes ont passé la nuit à l’extérieur de l’église : un sit-in est organisé devant sa porte latérale, la plus fragile. Jean-Pierre Alaux, du Gisti, est à l’intérieur : « On s’était préparés mentalement, il y avait eu des sortes de répétitions. Tout le monde s’installe sur les bancs, soutiens et sans-papiers mélangés, pour offrir une résistance passive. »

On fait sonner les cloches. Pas de messe, mais des lectures choisies par le Père Coindé. La préfecture de police a mobilisé plus d’un millier d’hommes. Une colonne de gendarmes enfonce la porte latérale avec ce qui deviendra dans la presse et dans la mémoire collective une hache – en réalité, un merlin. Pierre Ottavi, directeur de la sécurité publique à la préfecture de police, a préparé l’opération grâce aux tuyaux des Renseignements généraux, présents « à l’intérieur comme à l’extérieur » de l’église. « Cette évacuation avait un caractère politique particulièrement pointu », résume le policier, aujourd’hui retraité. Un succès, selon lui : « Il n’y a même pas eu de bousculade, juste quelques gueulards vite neutralisés. » Ce qui l’agace, c’est qu’on puisse encore se scandaliser de ces coups de merlin sur la porte. Ses collègues ont d’ailleurs été taquins : « Lors d’un pot, on m’a offert une hache avec un petit écriteau “Saint-Bernard”. C’est une blague de flics. »

Le généticien Albert Jacquard, cofondateur de l’association Droits devant !!, lors de la manifestation qui suivit l’expulsion de l’église Saint-Bernard, le 23 août 1996.

Quelques heures plus tard, 10 000 personnes manifestent place de la République – la délégation du PS est menée par le porte-parole du parti, François Hollande. Les sans-papiers, eux, ont été conduits au centre de rétention administrative de Vincennes. Les femmes et les enfants ressortent le soir même. Les avocats entrent en action. « A l’époque, on n’avait que vingt-quatre heures pour déposer des recours au tribunal administratif, explique Me Anne Brémaud. De 9 heures du matin, juste après l’évacuation de l’église, à 7 heures le lendemain matin, on s’était répartis en plusieurs groupes. On avait préparé 300 recours-types, on a fait une vraie défense commune. » Avec succès.

Sur 220 sans-papiers interpellés à Saint-Bernard, seuls huit seront expulsés, 73 se verront promettre un titre de séjour, tous les autres repartiront dans la nature. Pas expulsables, le tribunal ayant annulé les arrêtés de reconduite à la frontière rédigés dans l’urgence après l’évacuation de l’église, mais toujours clandestins. Ils ne le resteront pas longtemps : ils seront les premiers bénéficiaires de la circulaire Chevènement, signée en juin 1997 par le successeur de Debré et qui permettra la régularisation de 80 000 sans-papiers.

Vingt ans plus tard, les anciens de Saint-Bernard sont passés à autre chose. « Quand on se voit, on est heureux de se retrouver, mais chacun a sa vie, explique Hamady Camara. On a donné ce qu’on pouvait donner. » Madjiguène Cissé est retournée au Sénégal, où elle a monté un réseau associatif destiné à faire émerger un « leadership » féminin en Afrique. L’autre vedette de Saint-Bernard, Ababacar Diop, évite les médias. L’histoire était pourtant belle. Il a d’abord créé un cybercafé près de l’église, baptisé Vis-à-vis. Puis Vivendi, qui s’apprêtait à lancer son portail, Vizzavi, lui a versé 8 millions de francs (1,2 million d’euros), pour qu’il renonce à toute procédure contre cette marque homonyme. L’argent a été investi dans des projets en France et au Sénégal qui ont tous périclité. Diop n’a pas souhaité répondre à nos questions.

Alain Juppé, en pleine campagne pour devenir le candidat de droite à la prochaine présidentielle, et Jean-Louis Debré, qui vient de quitter la présidence du Conseil constitutionnel, ont aussi décliné nos sollicitations. Le père Coindé a pris sa retraite à Toulon. Il fêtera bientôt ses 84 ans. Il a déjà prévu de se rendre à Paris le 23 août pour un autre anniversaire, celui de l’évacuation de son église. Un rassemblement militant où il retrouvera des anciens de Saint-Bernard.

Lire dans la revue Vacarme:

Lire aussi sur notre site :

• L’histoire des immigrations postcoloniales et de leurs luttes éclairée par d’importants travaux