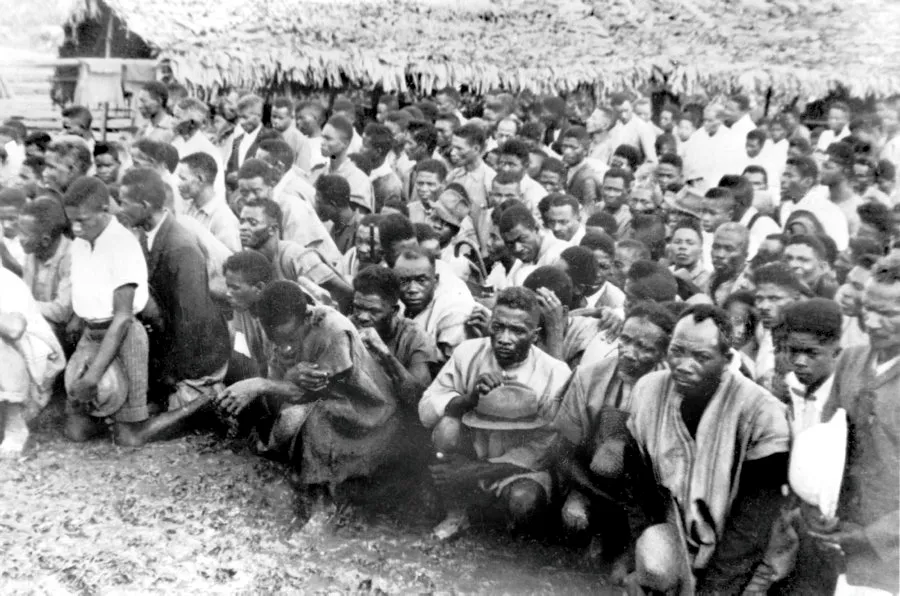

Insurgés appartenant au Mouvement démocratique de la rénovation malgache (MDRM), dans la région de Tamatave, en septembre 1947. ImageForum/AFP

En visite officielle en avril 2025 à Madagascar, le président français a annoncé vouloir créer une nouvelle commission mixte d’historiens pour « faire la lumière » sur les « atrocités » commises par la France en 1947 dans ce pays qui fut colonie française, après une conquête d’une violence meurtrière comparable à celle de l’Algérie, de la fin du XIXe siècle à 1960. L’historien Alain Ruscio fait ici le récit de la terrible répression qui frappa en représailles collectives des milliers de Malgaches après l’insurrection indépendantiste de mars 1947.

Il n’y avait aucune raison pour que l’effervescence qui bouleversa les pays colonisés, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, épargnât Madagascar. Le mouvement national ne s’y était jamais éteint, depuis la déposition de la monarchie. Les sociétés secrètes entretenaient la flamme de la révolte. En 1946, le mouvement se structure légalement avec la fondation du Mouvement démocratique de Rénovation malgache (MDRM). En mars 1947 éclate une insurrection qui atteint bientôt toute l’île. Elle traduit l’exaspération des populations face à l’immobilisme de la politique française, le maintien de la situation coloniale avec son cortège d’arbitraire. S’ajoute à cet affrontement une profonde division ethnique – dont la puissance occupante jouera – entre les Hovas, ou Merinas, dominants au sein du MDRM, et les côtiers (Tanindrana) et descendants d’esclaves affranchis (Mainty), plus enclins à faire confiance à un autre parti, dit des deshérités (PADESM). Une répression, l’une des plus dures de l’histoire coloniale – même si les chiffres de victimes sont aujourd’hui encore controversés – s’ensuit. Le mouvement nationaliste malgache sera de fait décapité jusqu’à l’indépendance, en 1960. Ce qui permettra à ce moment de transmettre les attributs de la souveraineté à des amis de la France[1].

Le MDRM avant le printemps 1947

Le 18 novembre 1945, deux Malgaches, Joseph Raseta et Joseph Ravoahangy, tous deux anciens élèves des écoles protestantes, sont élus à l’Assemblée constituante française. En février 1946, associés à Jacques Rabemananjara, poète, ancien séminariste, ils fondent le Mouvement démocratique de rénovation malgache MDRM). Le but affiché est modéré, l’ambition est d’agir au sein des institutions de l’Union française. Cette adhésion est-elle sincère ou opportuniste ? Le 9 août, le MDRM dépose au bureau de l’Assemblée une proposition de loi visant à reconnaître Madagascar comme « un État libre, ayant son gouvernement, son parlement et son armée, au sein de l’Union française », formule reprise mot à mot des accords récents entre le France et le Viet Nam d’Ho Chi Minh.

Sur place, à Madagascar, l’audience du MDRM est immédiatement immense, comme le prouvent les résultats des élections de novembre 1946, où ses candidats raflent les trois sièges avec 71 % des suffrages[2]. L’administration coloniale a parfaitement compris que ce mouvement vient d’enclencher un mouvement qui risque d’aboutir à la remise en cause, à terme, de la domination française. Elle a la réponse habituelle en situation coloniale : si les députés sont, à ce moment, protégés par l’immunité, les arrestations de militants, ou supposés tels, se multiplient. Début 1947, les prisons de l’île sont pleines. Le ministre de la France d’outre-mer, le socialiste Marius Moutet – le même qui à ce moment couvre de son autorité la généralisation de la guerre en Indochine – n’hésite pas encourager les représentants de la France dans la Grande île, au premier rang desquels le gouverneur de Coppet, membre du même parti, à utiliser tous les moyens pour briser le MDRM. C’est même une idée fixe chez lui, bien avant l’insurrection.

Les divisions ethniques entre Hovas et Tanindrana et Mainty, réelles, sont une arme de choix de cette politique. Moutet le dira d’ailleurs lui-même, devant les députés : « Sous prétexte de ne pas diviser, devons-nous laisser certains, qui possèdent des moyens de commande, se faire passer pour les représentants de la totalité des populations ? » (9 mai 1947). En juin 1946, la création du PADESM, sans être ouvertement pilotée par Paris et / ou le Gouverneur général, va dans le sens des intérêts français. L’un des membres fondateurs du PADESM se nomme Philibert Tsiranana, plus tard premier Président de la République, en accord avec la France.

L’insurrection

Dans la nuit du 29 au 30 mars 1947, à Moramanga, à l’est du pays, des insurgés attaquent la garnison française, tuant des officiers et des soldats français. Dans d’autres lieux de l’île, des éléments des sections locales du MDRM s’attaquent à divers centres habités par les colons et massacrent plusieurs d’entre eux. Les insurgés réussissent à s’introduire dans le camp militaire de Moramanga, à y tuer les officiers français et quelques tirailleurs (dits) Sénégalais, avant d’être repoussés au petit matin. D’autres victimes, plus nombreuses, sont à déplorer au sein de la population malgache : des membres du PADESM, considérés comme collaborateurs. Volonté de marquer les esprits ou retour de pratiques ancestrales, les insurgés se livrent à des pratiques très violentes sur les victimes. Évidemment, c’est cette violence qui est, la première, colportée et dénoncée par la presse.

Complot savamment organisé avec comme objectif de se rendre maître de toute l’île ? Dans ce cas, ses initiateurs ont été de bien piètres organisateurs. « C’est un mythe que de croire un parti, si ramifié soit-il, capable de déclencher une révolte à la taille de Madagascar »[3]. En fait, dans les grandes villes (Tananarive, Diego-Suarez, Fianarantsoa), les insurgés sont vite repoussés. Ailleurs, dans les campagnes, ils peuvent un temps se rendre maîtres de quelques zones. Mais la disproportion des forces est éclatante. La plupart des combattants ne disposent pas d’armes à feu, seulement des arcs, des flèches et des sagaies. L’organisation relève plus des sociétés secrètes à l’ancienne que de celle d’un parti politique moderne[4].

La répression

La révolte de mars est le prétexte d’un déchaînement de violence contre les partisans du MDRM, ou supposés tels, arrêtés immédiatement en masse, et, au delà, contre les populations. Les forces de maintien de l’ordre, de l’ordre de 5.000 hommes en armes, commencent les ratissages. Dès le 16 avril, de premiers renforts (des parachutistes et des tirailleurs africains venus de Djibouti) débarquent. S’ensuivra un flot continu d’arrivées de militaires, dont des légionnaires, auquel il faut ajouter les effectifs de gendarmerie et ceux de la police. En tout, une force de répression de 30.000 hommes. Surtout, ce Corps expéditionnaire est pourvu de moyens très modernes, dont l’aviation. C’est, un temps, une véritable guerre. Oui, mais on l’a vu, à armes inégales. L’armée, dirigée par le général Garbay, procède à des bombardements, ratisse des zones entières, avec razzias et incendies de villages à la clé. Le 5 mai 1947, un train de prisonniers malgaches, arrêté en gare de Moramanga, est délibérément mitraillé. Il y a 95 morts. Les rescapés sont laissés quelques jours de plus en prison, puis fusillés sans aucune procédure judiciaire, le 8 mai. Un seul, Rakotoniaima, réussit à s’échapper[5]. La pratique de bombardements aériens sur les villages n’a pas été l’objet d’études historiographiques complètes. Une autre pratique fut connue dès 1947 : à la tribune de l’Assemblée nationale, le député MTLD (Algérie) Ahmed Mezerna, en permanence interrompu et invectivé, cita le quotidien France-Soir : « Les représailles ont été effrayantes ; des prisonniers malgaches ont été chargés en avion et lâchés vivants au-dessus des villages dissidents, comme “bombes-démonstratives“ » (Journal officiel, Débats parlementaires, 8 mai 1947). Ce qui était la stricte vérité. Par contre les études historiques les plus récentes ont mis en cause la dénonciation de la généralisation de cette pratique[6].

Les personnes arrêtées sont, quasiment sans exception, torturées, certaines sont purement et simplement assassinées. Un homme acquiert à cette occasion une bien triste réputation : le chef de la Sûreté, Marcel Baron, véritable homme-orchestre de la torture. Le député socialiste André Philip se déclara « convaincu (…) qu’il y a eu des tortures, que les premiers aveux des inculpés sont été obtenus par des procédés dignes de nos ennemis, mais intolérables pour la France »[7]. Des échos parvinrent en France, on l’a vu. Contrairement à une idée reçue, la répression a été connue, même si la majorité des journaux ont présenté la seule version officielle française. Mais, en privé, le président de la République, Vincent Auriol, s’en inquiéta : « On a fusillé un peu à tort et à travers et sans jugement », nota-t-il dans son journal le 10 juillet 1947[8].

Les opérations militaires, évidemment devenues épisodiques et ponctuelles, ne cesseront véritablement qu’à la fin de l’année 1948. L’état de siège dans les régions les plus touchées à l’origine par l’insurrection ne sera levé qu’en 1956.

En France, il n’y eut pas beaucoup de monde pour dénoncer la répression. À l’Assemblée, les députés communistes et MTLD (dont Ahmed Mezerna, cité supra). Des comités de solidarité s’organisèrent et tentèrent de combattre la version officielle. Dans la presse, il ne s’est guère trouvé que L’Humanité, Combat (dont un éditorial d’Albert Camus, le 10 mai 1947[9]), Témoignage chrétien, Les Temps modernes ou Esprit pour défendre les Malgaches.

L’arrestation et le procès des députés du MDRM

Les responsables politiques français accusèrent immédiatement les dirigeants du MDRM, qui avaient pourtant dès le 31 mars publié un communiqué réprouvant « de la façon la plus formelle ces actes de barbarie et de violence », protestant contre les accusations dont leur Mouvement était l’objet[10]. Rien n’y fit. Ils furent incarcérés en deux temps, les 12 avril et 10 mai.

En novembre, le MRP, parti de la droite la plus conservatrice, chassa les socialistes du ministère de la France d’outre-mer (Paul Cost-Floret) et du gouvernement général de la grande île (Pierre de Chevigné). À la violente répression sur place succéda la justice. Ou plutôt un simulacre de justice. Le 11 juillet 1948, le procès des parlementaires et de leurs complices s’ouvrit à Tananarive, ce qui pouvait faire craindre le pire, en pleine hystérie anti-MDRM. Les droits de la Défense furent bafoués. La totalité des avocats exerçant à Madagascar ayant refusé de défendre les accusés, à moins d’être commis d’office, deux avocats venus de métropole, connus pour leur investissement dans les affaires d’outre-mer, Me Stibbe, socialiste, et Me Douzon, communiste, firent le déplacement. Ils furent tous deux victimes de tentatives d’attentat. Les deux avocats, malgré les risques, plaideront tout de même. Mais on peut deviner dans quelle ambiance.

Le 4 octobre 1948, un laps de temps relativement court pour une affaire importante et compliquée, le verdict tomba : six inculpés, dont deux parlementaires, Ravoahangy et Raseta (présent en France au moment de l’insurrection), furent condamnés à mort, d’autres sont condamnés à des peines variables de travaux forcés, soit, en tout, 32 condamnés. Les deux députés condamnés à la peine capitale portèrent l’affaire en cassation. À cette occasion, le ministre de la France d’outre-mer, le MRP Paul Coste-Floret, se permit de tenter publiquement de peser sur les décisions de cette instance : « Il faut, surtout dans les possessions d’outre-mer, pratiquer évidemment la justice, mais, quand c’est nécessaire, montrer son autorité. Cependant, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée. Si elle se voyait dans l’obligation de révoquer le jugement du point de vue juridique, cela produirait un effet moral des plus regrettables sur les indigènes » (10 mai 1949)[11]. Il fut entendu : le 7 juillet suivant, le pourvoi était rejeté. Seul le président Auriol fit preuve dans cette affaire de courage et de lucidité : le 15 juillet 1949, il accorda sa grâce aux condamnés. Une amnistie suivit en 1956.

Combien de victimes ?

Comme toujours dans les cas d’insurrections populaires, suivies de répression, le nombre des victimes a été sujet à controverses. Du côté des civils français, 140 personnes furent assassinées lors des premiers jours. Les forces de répression perdirent quant à elles 1 900 hommes. Combien de Malgaches (considérés comme) pro-français perdirent la vie ? 4 à 5 000 membres (parfois présumés) du PADESM auraient été tués par les insurgés[12]. Combien de Malgaches insurgés (ou, là aussi, considérés comme tels) ont-ils perdu la vie ? Un chiffre considérable, devenu quasiment fétiche courut : 89 000 morts. La source a été identifiée : fin 1948, au terme donc des événements, lors d’une rencontre avec une délégation d’élus de l’Assemblée de l’Union française, le général Garbay lui-même aurait avancé une estimation de 89 000 personnes manquantes, entre deux recensements, dans les régions concernées par l’insurrection. Les déplacements de populations étant définitivement impossibles à évaluer, il paraît difficile de traduire cette déclaration par 89 000 morts. L’estimation a pourtant été ensuite reprise, voire gonflée (« 100 000 Malgaches massacrés », Simone de Beauvoir)[13]. Ces affirmations furent cependant remises en cause en 1991 par Charles-Robert Ageron, qui retint le chiffre de 11 000 morts[14]. Même Yves Bénot, connu pour ses engagements anticolonialistes, s’en tient à 40 000[15]. Un autre historien, Jacques Fremigacci, spécialiste de longue date de la Grande Ile, parvint lui aussi à des résultats inférieurs : « Le chiffre des victimes est près des 11 000 décomptées »’[16]. Fremigacci complètera plus tard par une précision d’importance : ces 11 000 morts étaient dus à la répression, mais il y eut en tout « jusqu’à 40 000 morts à Madagascar », les trois quarts étant imputables « à la maladie et à la malnutrition qui ont frappé des populations en fuite »[17].

En définitive, la fourchette située entre 30 et 40 000 victimes – pas toutes donc par la répression directe – est retenue désormais par la plupart des historiens. Mais, en tout état de cause, il s’agit d’une trouée démographique de masse : « Que ce soit 40 000 ou 89 000, cela change peu la force du traumatisme » devait dire avec lucidité Françoise Raison-Jourde[18]. Il y avait, lors des événements, un peu moins de 4 millions d’habitants à Madagascar. Selon que l’on retienne la fourchette moyenne, 30 000, ou haute, 89 000, on est entre un peu moins de 1 % et un peu plus de 2 % de la population totale.

Lire aussi sur notre site

Gallieni et la colonisation de Madagascar

Madagascar 1947, la tragédie oubliée

« Fahavalo, Madagascar 1947 », un film sur l’insurrection et sa répression

[1] Bibliographie de base : Jacques Tronchon, L’insurrection malgache de 1947. Essai d’interprétation historique, Paris, F. Maspero / CNRS, 1974 ; Lucile Rabearimanana, « Politique coloniale et nationalisme à Madagascar au lendemain de l’insurrection de 1947 », Rev. française d’Histoire d’Outre-mer, tome LXXIII, n° 271, 2 è trmestre 1986.

[2] Jean Fremigacci, « Madagascar novembre 1946, les élections, étape décisive vers l’insurrection », in Jacques Weber (dir.), Les élections législatives et sénatoriales outre-mer, Paris, Les Indes Savantes, 2010.

[3] Françoise Raison-Jourde, « Le soulèvement de 1947 : bref état des lieux », in Francis Arzalier & Jean Suret-Canale (dir.), Madagascar 1947. La tragédie oubliée, Actes du Colloque organisé par l’AFASPA, Université Paris VIII-Saint-Denis, octobre 1997, Paris, Ed. Le Temps des Cerises, 1999.

[4] Jean-François Zorn, « L’insurrection malgache de 1947. Implications et interprétations protestantes », Revue Histoire & Missions chrétiennes, n° 14, 2, 2010 (CAIRN Infos).

[5] On lui doit ce récit. Voir Jacques Tronchon, op. cit.

[6] « L’insurrection de 1947 à Mananjary », 3 ème partie, Tsingy, revue du Centre d’Histoire de l’Université de La Réunion, Études des sociétés de l’Océan indien, n° 14, 2011

[7] Même séance.

[8] In Journal du Septennat, année 1947, Paris, Armand Colin, 1970.

[9] In Camus à “Combat“. Éditoriaux et articles d’Albert Camus, 1944-1947, édition établie, présentée et annotée par Jacqueline Lévi-Valensi, Paris, Gallimard, 2002

[10] Cités par Me Pierre Stibbe, Justice pour les Malgaches, Paris, Ed. du Seuil, 1954.

[11] Le Figaro, 10 mai 1949.

[12] Jean-Roland Randriamaro, PADESM et luttes politiques à Madagascar. De la fin de la Deuxième Guerre mondiale à la naissance du PSD, Paris, Karthala, 1997.

[13] Les Mandarins, Paris, Gallimard, NRF, 1954.

[14] La décolonisation française, Paris, Armand Colin, 1991

[15] « La décolonisation de l’Afrique française, 1943-1962 », in Marc Ferro (dir.), Le Livre noir du colonialisme, Paris, Robert Laffont, 2003

[16] Par Charles-Robert Ageron, art. cité

[17] « Histoire et idéologie » (critique du Livre Noir du colonialisme), Revue Afrique & Histoire, n° 1, septembre 2003

[18] Le Monde, 29 septembre 2007.