Camille Lefebvre est directrice de recherche au CNRS, autrice de plusieurs ouvrages importants sur l’histoire coloniale de l’Afrique de l’Ouest, notamment Des pays au crépuscule. Le moment de l’occupation coloniale (Sahara-Sahel). Elle souligne dans ce texte, d’abord paru dans un hors-série du Monde en mars 2025, le poids du passé colonial dans le présent de la République française et la nécessité de l’affronter, qu’il s’agisse du traitement des migrants ou de celui des musulmans.

Les sombres stigmates d’un héritage colonial

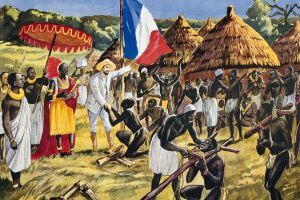

Que ce soit à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les relations de la France avec l’Algérie ou le Sahel, ou à propos de ce que l’on appelle improprement la crise migratoire, les épreuves récentes semblent chercher à rappeler à la République française son passé colonial. L’analyse de ce qu’a été la colonisation, en particulier au Sahel, nous donne des clés pour le percevoir.

Le 31 juillet 1899, après une éprouvante traversée du Sahara, une caravane à bout de forces arrive piteusement à Agadez. Dirigée par al-Hajj Lamin, elle souhaite être reçue par le sultan. Ce dernier se méfie et l’invite à passer son chemin. Mais, al-Hajj Lamin ne l’entend pas ainsi et fait tirer des coups de semonce. Le sultan cède et le reçoit. Le visiteur est alors conduit en grande pompe au palais, puis invité dans la grande mosquée où il prie avec le sultan, se prosternant et récitant la prière Allâhu akbar. Quelques jours plus tard, al-Hajj Lamine apprend furieux qu’on s’est joué de lui. Le sultan n’était pas le sultan, mais un simple esclave déguisé. Humilié, il menace de nouveau de faire feu sur la ville, il est alors reçu par le véritable sultan avec lequel il échange des présents, dont un drapeau. Quelques jours plus tard, la piteuse caravane repart. La vie semble reprendre son cours, pourtant tout a changé.

Si le sultan n’était pas celui qu’il prétendait, al-Hajj Lamin non plus. Ce dévot musulman, récitant la fatiha (la sourate qui ouvre le Coran) jeûnant pour le ramadan et égrenant son chapelet de la confrérie soufie de la Tidjaniya, se nomme en réalité Amédée-François Lamy. Fils d’un officier de marine, élève du Prytanée et saint-cyrien, il a participé depuis son entrée au 1er régiment de tirailleurs algériens en 1881, à toutes les campagnes d’occupation coloniale de la République française. Du point de vue français, ces régions viennent d’être occupées et font désormais partie de l’empire français.

Une euphémisation de la violence

Cette scène initiale a pu paraître anodine, mais elle n’est qu’un prélude. Pour s’imposer, la colonisation commence partout par une séquence de violence dont nous n’avons pas encore collectivement admis l’ampleur. Au XVIIIe siècle, l’exploitation esclavagiste d’une extrême violence à Saint-Domingue est une source d’enrichissement exceptionnelle pour la cour de Louis XVI. À partir de 1830, l’armée française en Algérie pratique razzia, massacres de civils, viols, organisation de la famine et spoliation de onze millions d’hectares de terres produisant un appauvrissement général des populations.

La IIIe République hérite d’un imaginaire raciste et d’une idéologie coloniale déjà en place dans le régime précédent et poursuit des pratiques similaires lors de l’occupation coloniale de Madagascar ou d’ailleurs en Asie ou en Afrique. Ainsi, le commandant Lamy écrit à ses parents qu’il faudrait faire au Tonkin ce qui a été fait en Algérie ou en Tunisie, où on a réprimé « d’une façon radicale ; [par] le fer et le feu, ces grands purificateurs ».

Les opérations d’occupation coloniale sont des guerres auxquelles on dénie ce titre et que les militaires, les députés et la presse appellent « mission de pacification », « exploration » ou « opération de police ». En réalité, les combats sont incessants, les militaires font face à des États et à leurs armées, ils sont en campagne et y meurent au combat. La violence est considérée comme exceptionnelle, comme pour la mission Voulet et Chanoine en 1899. Pourtant les immenses colonnes se nourrissant sur le pays, fusillant les déserteurs, pratiquant des feux de salve sur les populations civiles, tirant au canon sur les villages et les brûlant, coupant des mains et mettant des têtes sur des piques sont des pratiques ordinaires lors des opérations d’occupation des années 1880-1900. L’euphémisation de la violence est un élément central de la construction de la domination coloniale, une subversion du langage.

Se défaire de l’épopée coloniale

La colonisation se matérialise par la prise de possession de territoires par la force, leur occupation et leur exploitation, au nom d’idéaux humanistes postulant que l’on vient apporter la civilisation à des populations qui en manqueraient et met en œuvre une logique extractiviste qui construit des systèmes économiques d’exploitation des hommes et de la nature au profit, du centre métropolitain. Le racisme structure la domination coloniale et se réalise par une différenciation des statuts juridiques et de la loi au sein de la République.

La violence produit des effets de long terme sur ceux et celles qui la subissent, mais aussi sur ceux qui la mettent en œuvre, c’est le cas des violences de la colonisation. Victor Hugo le formule, dès 1852, avec l’idée que l’armée a été faite féroce par l’Algérie ou Aimé Césaire quand il appelle en 1950 à penser comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur. Tout ne s’est pas joué dans les lointains, ceux qui combattaient dans l’armée coloniale ou dans l’administration mettant en œuvre la répression policière, la justice arbitraire ou les punitions collectives, ne passaient que quelques années sur place puis rentraient en France où ils revenaient transformés. La violence qui a été ainsi rapportée en métropole, notamment dans sa dimension raciste, a-t-elle été pensée, tout comme l’influence des pratiques coloniales de répressions sur la culture du maintien de l’ordre ?

La colonisation produisait sa propre épopée et certains de ses thèmes sont encore au cœur de nos discours contemporains. On célèbre toujours à l’école de guerre les héros de la conquête, comme le commandant Lamy, et on discourt dans l’espace public sur la construction d’infrastructure par la colonisation. La réalité, comme l’a montré l’économiste Denis Cogneau, est que non seulement l’empire a très peu coûté à la métropole, mais surtout que la plupart du temps le colonisé a payé lui-même sa domination, la règle étant que chaque colonie fonctionnait sur budget propre, c’est-à-dire sur les revenus qu’elle produisait. Entre 1833 et 1962, à peine 1 % du produit intérieur brut métropolitain annuel a été dépensé dans l’empire ; dont l’immense majorité (80 %) était destinée à des dépenses militaires.

La gestion de la main-d’œuvre, selon l’expression des colonisateurs, est au cœur de la logique impériale de l’organisation du travail. Elle se réalise souvent par le déplacement de milliers d’hommes pour travailler au gré des besoins coloniaux au sein de l’empire et parfois jusqu’au territoire métropolitain. La fin de la colonisation ne fera pas cesser cette logique et pendant plusieurs décennies la France ira chercher des travailleurs auprès des populations qu’elle avait colonisées un siècle durant, sollicitant, encourageant et autorisant leur installation sur son sol.

Une peur de la submersion

La propagande coloniale s’enorgueillissait d’une France aux cent millions d’hommes, tandis que l’administration coloniale était constamment terrifiée à l’idée que l’empire puisse prendre le pas sur la métropole. Ces cent millions d’hommes et de femmes n’avaient, en effet, pas tous le même statut juridique ni les mêmes droits au sein d’une République pourtant indivisible. Si les débats sur l’assimilation puis la citoyenneté prirent tant de place dans les logiques impériales, c’est parce que la peur de voir la population métropolitaine submergée par celle de l’empire était déjà à l’œuvre. Aujourd’hui de nouveau sont mobilisés les notions de submersion et l’idée de différencier les droits au sein de la République.

Une suspicion obsessionnelle à l’égard de l’Islam

Enfin, la colonisation française entretint une relation ambiguë avec la religion musulmane, à l’image de l’étrange posture du commandant Lamy se présentant comme al-Hajj Lamin. À rebours du mouvement de sécularisation de l’État et de la société amorcé par la loi de 1905, le régime colonial en Algérie et en Afrique occidentale française investit la sphère religieuse, le culte y est géré et encouragé par l’administration, certains religieux sont rémunérés par l’État et le colonisateur fait d’eux ses interlocuteurs privilégiés dans un projet de fabrication d’un islam français. Au même moment, l’administration coloniale se construit sur une suspicion obsessionnelle à l’égard de cette religion, produisant une immense littérature de surveillance qui construit l’idée du musulman comme traître en puissance, une idée dont on a parfois du mal à se départir.

En quelques années, la République a perdu son influence et sa crédibilité dans le Sahel et plus largement dans l’ensemble de l’Afrique francophone et, bien que la plupart des pays concernés aient invité la France à abandonner ses œillères coloniales, le déni est fort. Au plus près de nous, une partie de nos citoyens sont invités à prouver leur loyauté et renvoyés à une sauvagerie et à un islam fantasmé qui sont la marque du poids des discours coloniaux sur notre présent. Réfléchir à comment la colonisation travaille à bas bruit notre société paraît aujourd’hui indispensable.

Camille Lefebvre

Voir aussi sur notre site

Prendre en compte le lourd héritage colonial au Niger, par Camille Lefebvre