par Eric Mesnard, pour histoirecoloniale.net

Le film « Ni chaînes ni maîtres » de Simon Moutaïrou a été présenté dans le numéro du 15 septembre de notre site. Outre ses qualités formelles, il est solidement documenté, il se fonde notamment sur le livre de l’historien mauricien Amédée Nagapen, Le marronage à l’Isle de France – Ile Maurice : Rêve ou riposte de l’esclave ? paru en 1999[1] et qui mériterait d’être réédité.

Dans ce film, en 1759, Massamba (Ibrahima Mbaye), esclave wolof dans une plantation sucrière de l’Île de France (aujourd’hui Île Maurice), rejoint sa fille Matti (Anna Diakhere Thiandoum) qui a fui la plantation. Les héros et héroïnes du film sont des marrons qui affirment, au péril de leur vie, leur humanité face à la barbarie esclavagiste incarnée par leur maître (Benoît Magimel), le gouverneur (Marc Barbé) et Madame La Victoire (Camille Cottin), redoutable chasseuse de fugitifs. C’est l’occasion d’un retour historique sur ce qu’on a appelé le « marronage ».

De très nombreuses sources, de diverse nature, expriment la peur constante des maîtres face aux formes que prirent les résistances des esclaves contre l’ordre esclavagiste. Les violences physiques et psychologiques dont usèrent négriers, propriétaires d’esclaves et administrateurs pour prévenir et réprimer les révoltes individuelles ou collectives montrent que les luttes des esclaves ne furent pas à la marge du système esclavagiste colonial, mais ont contribué à le miner pendant quatre siècles. De toutes les formes de résistance, la fuite fut certainement celle qui fut la plus fréquente dans toutes les sociétés pratiquant l’esclavage, comme en témoigne l’omniprésence de mesures visant à sa répression depuis le Code mésopotamien d’Hammourabi datant de 1750 avant notre ère.

« On appelle marron l’esclave qui s’enfuit ». Aucun auteur, à notre connaissance, n’a donné l’origine, ni l’étymologie de ce terme[2]. Il nous vient, sans doute à nous, des Espagnols qui appelaient cimarron le nègre fugitif. Ils appliquaient primitivement ce terme aux animaux qui, de domestiques devenaient sauvages, lorsqu’un accident quelconque les éloignait du milieu des hommes, et c’est pour cela sans doute qu’ils l’ont étendu jusqu’à leurs nègres. Puisque l’on dit cochon marron, pourquoi ne pas dire nègre marron ?

Il y eut des marrons dès qu’il y eut des esclaves ; le Père Du Tertre et le Père Labat, dans leurs histoires des premiers établissements en parlent beaucoup. Le Père Du Tertre cite, dès 1639, une évasion d’esclaves assez considérable pour inquiéter l’île… Tout le monde a entendu parler du fameux arrêté du conseil de la Martinique, en date du 13 octobre 1671, qui permettait aux habitants de faire couper le jarret à ceux de leurs nègres pris en récidive d’évasion. L’édit de 1685, connu sous le nom de Code Noir, trouva le moyen bon… On ferait presqu’un volume avec les dispositions réglementaires, les arrêtés de police, les actes des autorités locales et métropolitaines rendus au sujet de la fuite des esclaves ou contre ceux qui les cachaient, appelés par les décrets du nom de receleurs[3].»

Comme le constata Victor Schœlcher, le marronnage est inséparable de l’esclavage. Il fut un état de fait dès les premiers temps de la colonisation. Jean Fouchard évoque la fuite d’esclaves noirs qui poussèrent les Indiens d’Hispaniola à se soulever contre les Espagnols, dès 1503.[4] Aspiration à la liberté, crainte de châtiments, mauvais traitements et injustices, insuffisance de nourriture, espoir de retrouver un être cher… Maintes raisons incitèrent des esclaves à s’échapper.

Les marrons se classent en des groupes très divers. Les plus nombreux étaient les esclaves récemment arrivés. C’étaient aussi eux qui étaient le plus facilement repris, car ils ne connaissaient ni le pays ni sa langue. Lorsque le marron créole avait un métier, il trouvait à se louer comme travailleur dans les villes. Un même marron pouvait, selon les aléas de sa fuite, passer quelque temps caché à proximité de la plantation, rejoindre une bande, trouver refuge dans une ville ou passer d’une colonie à une autre. Les départs clandestins pour une autre île existèrent dès le 17ème siècle et se multiplièrent après l’abolition de l’esclavage dans les colonies britanniques. Le film évoque les tentatives des esclaves d’origine malgache pour retourner dans leur île.

Les désertions étaient étroitement tributaires des moyens de subsistance offerts par chaque territoire :

- Dans l’Amérique des plantations, certains esclaves pouvaient survivre dans les marges des plantations grâce à la solidarité d’autres esclaves. D’autres trouvaient refuge en ville et louaient leur force de travail.

- Dans les régions peu densément peuplées (montagnes, forêts équatoriales), il était possible de constituer des communautés de marrons qui créaient des communautés autonomes sur le modèle des chefferies africaines[5]. Les « quilombos »[6] établis à partir du 17ème siècle perpétuèrent le lien avec les cultures africaines, notamment par l’organisation de cultes religieux comme le candomblé.

- Aux États-Unis, se mit en place un réseau de fuite d’esclaves vers les États du Nord et vers le Canada : « l’underground rail road ». Depuis le centre-sud des USA, d’autres esclaves rejoignaient le Mexique où l’esclavage avait été aboli en 1837.

Les annonces pour esclaves en fuite sont la source principale de toute histoire du marronnage. Sources racistes et dévalorisantes qui parlent des esclaves comme s’ils étaient de simples objets perdus ou des animaux égarés, elles n’en sont pas moins essentielles pour retracer les trajectoires de vie des milliers d’hommes et de femmes qui ont refusé, à un ou plusieurs moments de leur vie, de se plier à la violence de l’esclavage[7].

A Bourbon (La Réunion), le centre inhabité au relief accidenté de l’île servit de refuge aux marrons qui furent à l’origine du premier peuplement des cirques et ont nommé presque tous les sommets de cette région (Le Piton d’Anchaing à Salazie, le Cimendef, qui culmine à 2.228 mètres, le Dimitile…). Les esclaves condamnés à rester dans cette île s’enfuirent aussi pour reconstituer l’organisation politique du pays perdu (Madagascar, pour la plupart d’entre eux) et pour préparer « l’après-mort », car ils croyaient que les morts qui n’avaient pas les sépultures et les sacrifices attendus deviendraient des esprits malfaisants. Il fallut une quarantaine d’années de chasse à l’homme (des années 1720 aux années 1760) pour venir brutalement à bout des groupes organisés de marrons, sans pour autant venir à bout du marronnage[8].

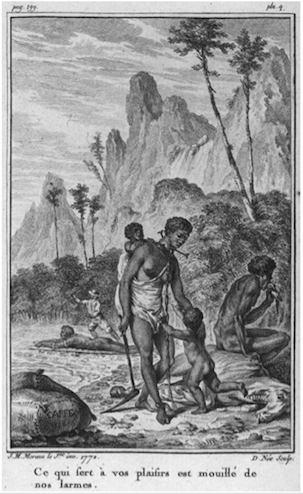

A l’Île de France (Maurice), Jacques Gérard Milbert qui publia, au début du 19ème siècle, Voyage pittoresque à l’Isle de France, évoque leur présence précaire mais persistante : « Ces malheureux vont se nicher jusque sur les sommités de ces montagnes arides, d’où ils peuvent apercevoir à une grande distance. La nuit, ils allument du feu ; c’est le seul vestige qui décèle leur existence, mais ils prennent les plus grandes précautions pour que la flamme ne s’élève point. Ils décampent au point du jour, et vont s’établir ailleurs.» Selon une tradition locale à laquelle se réfère le film de Simon Moutaïrou, un groupe de marrons, plutôt que de se rendre, se serait collectivement suicidé en sautant du sommet du Morne Brabant, une montagne située au sud-ouest de l’île Maurice. Ce lieu, surnommé la « République des Marrons », servit de refuge à des groupes de marrons qui s’y abritaient dans des grottes. Depuis 2008, ce lieu de mémoire est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO[9].

Au premier plan figure la statue du Marron Inconnu à Port-au-Prince (Haïti). On peut distinguer au second plan la statue de Toussaint Louverture. Réalisée par le sculpteur haïtien, Albert Mangones (1917-2002) en 1968, la statue fut commandée et inaugurée par la régime Duvalier. Entre instrumentalisations politiques et réappropriation, la statue du marron inconnu a été au cœur de nombreuses controverses.

La perception contemporaine de la figure du marron diffère selon les territoires : l’héroïsation du marron par des écrivains haïtiens ou martiniquais coexiste avec le mépris pour des groupes dénoncés comme asociaux et incapables d’intégrer les sociétés nationales après les indépendances et les abolitions. Selon les espaces nationaux des interprétations contrastées peuvent en faire l’avant-garde des combattants de la liberté ou des opportunistes, voire des traitres, qui ont accepté de collaborer avec les esclavagistes. A Port-au-Prince, la statue du Marron Inconnu en face du palais national, glorifie la figure populaire de la révolte contre l’esclavage. Dans la littérature martiniquaise, comme l’indique l’étude de Richard Burton[10], le « Nègre marron » représente la figure historique d’identification, notamment dans les œuvres romanesques d’Edouard Glissant et de Raphaël Confiant. En revanche, en Jamaïque ou au Surinam, l’image du marron suscite des réactions inégales, mitigées, voire hostiles. Dans ces pays, des communautés marronnes ont sauvegardé leur autonomie grâce à des traités, dont une des clauses essentielles stipulait que les marrons s’engageaient à refouler ou à capturer tout nouvel esclave fugitif [11].

Signalé par la Fondation pour la Mémoire de l’esclavage (FME) :

Un lien pour les enseignants et tous ceux qui voudraient approfondir le contexte historique du film.

[1] Amédée Nagapen, Le marronage à l’Isle de France – Ile Maurice : Rêve ou riposte de l’esclave ? Centre Culturel Africain, 1999.

[2] Il est possible que ce terme ait été emprunté aux Arawak par les Espagnols. Il a donné en français « marron » et « marronnage » et, en Jamaïque « maroon ». Le créole a adopté le terme « nèg mawon ».

[3] Schœlcher Victor, Des colonies françaises Abolition immédiate de l’esclavage, reproduction de l’édition de 1842 par la Société d’histoire de la Guadeloupe et la Société d’histoire de la Martinique, 1976 (p. 101 et sq.).

[4] Fouchard Jean, Les marrons de la liberté, Port-au-Prince, 1972.

[5] Jean Moomou (dir.), Sociétés marronnes des Amériques, Mémoires, patrimoines, identités et histoire du XVIIème au XXème siècle, Ibis Rouge, 2015.

[6] « Quilombos » au Brésil, « palenques » à Cuba et en Amérique espagnole désignaient les lieux investis par les marrons et les communautés qu’ils y formaient.

[7] Site « le marronnage dans le Monde atlantique » : http://www.marronnage.info/fr/accueil.php Les quelque 15 000 annonces (sans oublier près de 7 000 listes de prison) rassemblées sur cette plateforme forment un corpus exceptionnel. Jean-Pierre Le Glaunec, un de ses concepteurs a publié Esclaves mais résistants, Karthala-CIRESC, 2021.

[8] Carotenuto Audrey, Les résistances serviles dans la société coloniale de l’île Bourbon (1750-1848), Editions des Indes savantes, 2018.

[9] Le Morne Brabant | Fondation pour la memoire de l’esclavage (memoire-esclavage.org)

[10] Burton Richard, Le Roman marron : études sur la littérature martiniquaise contemporaine, L’Harmattan, 1997.

[11] Lucas Rafael, « Marronnage et marronnages » in Cahiers d’Histoire n° 89, 2002 (pp. 13 à 28).