Pierre-Jean Le Foll-Luciani, Les juifs algériens dans la lutte anticoloniale. Trajectoires dissidentes (1934-1965), PUR, 2015.

Source1

par Malika Rahal

L’ouvrage de Pierre-Jean Le Foll-Luciani, issu d’une thèse de doctorat soutenue en 2013, retrace les parcours de juifs algériens engagés dans la lutte anticoloniale. Le parcours de l’un d’entre eux, William Sportisse, avait déjà fait l’objet d’un ouvrage écrit à quatre mains et avec beaucoup de rigueur par l’historien et le témoin 2. On suit donc ici des juifs engagés aux côtés du Front de Libération Nationale (FLN) durant la guerre d’indépendance, d’autres qui ont milité au Parti Communiste Algérien (PCA) mais d’autres encore, qui ont « mis en pratique leurs idées anticolonialistes », et pas seulement par ces engagements plus radicaux. Certains d’entre eux seulement évoluent vers ce que l’auteur qualifie de « projet politique inouï de s’affirmer Algérien » (p. 205).

Outre le travail d’archives, la recherche repose sur une quarantaine de parcours individuels, l’auteur ayant mené des entretiens avec tous ceux qu’il a pu identifier. Autrement dit, ces plus de cinq cents pages sont consacrées à un groupe numériquement très restreint. De plus, certains témoins ont exprimé lors des entretiens un malaise avec l’identification faite d’eux et qui semblait relier le fait d’être juif à l’anticolonialisme. La difficulté de cet ouvrage, c’est précisément de travailler un groupe qui ne se revendique pas comme tel. Toute sa finesse consiste à ne pas chercher à toute force à le constituer par sa recherche. La réflexion posée en introduction notamment sur l’usage des catégories, et sur les catégories utilisées par l’auteur (juifs algériens et anticolonialistes) est particulièrement fine et stimulante : alors même qu’on parle volontiers de « juifs marocains » ou « juifs tunisiens », on comprend comment l’expression plus courante de « juifs d’Algérie » se construit en écho à « Français d’Algérie ».

C’est un tour de force que de respecter à chaque étape la façon dont les acteurs se définissent eux-mêmes, leurs adhésions (ou pas) à ces catégories. Leurs récits se démarquent de la téléologie de l’émancipation et de la francisation selon lesquels les juifs d’Algérie auraient évolué de la condition sombre et arriérée de la domination musulmane aux lumières de la société française. En fait, nous dit Pierre-Jean Le Foll-Luciani, « le point le plus aveugle de l’historiographie concerne les attitudes des juifs d’Algérie face à ces divers processus coloniaux, comme face à la conquête française elle-même » (p. 13). Le décret Crémieux de 1870, qui faisait des juifs algériens des citoyens français et les séparait ainsi des autres « indigènes », constitue selon Benjamin Stora, le premier de leurs exils3. On retrouve dans les anecdotes personnelles l’idée que la transformation collective vécue (ou subie) par les juifs algériens est parfois de l’ordre de la perte, notamment la perte de la langue arabe.

Le livre se découpe en trois parties : dans la première, il est question de la façon dont les juifs sont vus, à la fois par les autorités, puis par les partis politiques (et en particulier par le PCA) et enfin durant la guerre, par le FLN. La seconde se focalise sur les biographies individuelles. Dans la dernière partie, c’est la question de l’invention des algérianités dans le temps de la guerre et les premières années de l’indépendance qui est abordée.

Le livre s’ouvre avec les émeutes antijuives de Constantine, en août 1934. Il s’agit de déconstruire le discours des sources dans le contexte particulier du Constantinois. A Constantine, l’atmosphère est marquée par un fort antisémitisme « européen » incarné par le maire, Emile Morinaud (1865-1952). Avec une analyse fine des sources policières, et l’analyse du « repérage racial » auquel elles procèdent, l’ouvrage va dans le même sens que les travaux de Joshua Cole 4, et contribue au renouvellement historiographique sur ces émeutes. Chez les deux auteurs, ces dernières sont perçues dans leur dimension profondément coloniale, c’est-à-dire française.

L’étude biographique est à la fois riche et touchante car on y entre dans l’intimité des familles, dans le vécu des identités changeantes, fluides, contradictoires d’une personne à l’autre. C’est là qu’on mesure le mieux l’impossible généralisation permettant d’expliciter l’ensemble des rares parcours anticolonialistes et de les distinguer de ceux qui n’ont pas fait le choix de ces engagements. Car ce qu’on repère avant tout, ce sont des phénomènes de génération : la plupart des personnes interviewées sont nées dans l’entre-deux-guerres, et au-delà des évocations des passés familiaux plus lointains, on retrouve sans surprise l’événement fondateur de la Seconde Guerre mondiale, des lois antijuives de Vichy, de l’exclusion de l’école française, et de la création d’écoles juives privées. Plus surprenant, le soulagement évoqué par certains témoins d’avoir été ainsi soustraits aux manifestations de racisme ordinaire de la part des Français d’Algérie.

La Seconde Guerre mondiale pose de nouvelles questions, notamment au PCA créé dans les années 1930, qui recrute à la fois dans la population coloniale et dans la population colonisée, et où militent des juifs. Après avoir évolué vers une position plus indépendantiste, le parti repasse durant le conflit plus fermement sous la coupe du PCF, sacrifiant la lutte contre le colonialisme à la lutte antifasciste. L’auteur pose alors des questions difficiles : les résistants juifs en Algérie étaient-ils des patriotes français ? Étaient-ils des anticolonialistes ? Et comment évoquer leurs engagements sans les assigner à des catégories qui ne conviendraient pas ? Dans l’après-guerre, on voit le PCA évoluer de nouveau vers l’indépendantisme, alors que l’expression « patrie algérienne » se répand dans ses rangs, surtout chez les plus jeunes.

Les mobilisations antifascistes qui se prolongent après-guerre ouvrent une période de bouillonnement, durant laquelle la rupture avec la France est envisageable à travers deux engagements. C’est d’une part le sionisme, avec un « moment sioniste » qui concerne même certains devenus par la suite d’ardents antisionistes. L’auteur évoque l’impact sur la jeunesse de la Nouvelle Organisation sioniste d’Algérie (NOSA), du Betar et de Dror, présents en Algérie, contribuant au champ d’étude des dynamiques qui animent les juifs d’Algérie5. La question de la Palestine vient troubler les mobilisations juives, communistes et anticolonialistes, en particulier de 1947 à 1949, lorsque l’Union soviétique est favorable à la création d’Israël et que le PCA hésite avant d’analyser la situation en termes coloniaux, laissant parfois ses militants démunis face à des militants ou des électeurs nationalistes pour lesquels la question de Palestine est à la fois claire et centrale. D’autre part, c’est le communisme qui peut offrir une voie de sortie, avec un PCA qui se repositionne après-guerre sur la ligne d’un anticolonialisme algérien dans lequel certains juifs se retrouvent. Les engagements au sein du PCA, ou au sein de l’UJDA — l’Union de la Jeunesse démocratique algérienne, une organisation liée au PCA —, les études, l’exil vers la France permettent parfois des amitiés ou amours entre Juifs et musulmans, et ouvrent à certains des chemins d’expérience concrète pour devenir algériens.

Se sentir algérien après 1965 ?

A mesure que l’on avance vers la dernière partie, le groupe auquel s’attache Pierre-Jean Le Foll-Luciani devient plus cohérent et certainement plus restreint encore. L’on suit en effet ceux qui entrent en guerre effectivement, subissent la répression, et font le choix à l’indépendance de devenir pleinement des Algériens. Cette guerre ouvre la possibilité de se grimer, de se travestir, d’endosser une autre identité dans la clandestinité, de même qu’elle perturbe des rôles de genre, avec les figures jugées « contre-nature » de femmes « européennes » poseuses de bombes. Ce « corps en transformation » de la guerre, c’est pour les juifs un corps qui devient algérien. On suit également à travers les parcours individuels la création des maquis du PCA et leur intégration, parfois difficile, au FLN. Ce sont eux, ceux qui sont allés jusqu’au bout de cet engagement qui sont au cœur de l’ouvrage, et leurs parcours dessinent une trajectoire qui semble les mener d’évidence à l’Algérie indépendante. Une des forces de ce travail est de se prolonger au-delà de l’indépendance, brisant la malédiction de la « fin de l’histoire » en 1962. Se pose alors la question pour ces juifs devenus Algériens de continuer à se sentir tels dans les années qui suivent, notamment après le coup d’Etat du colonel Boumedienne en 1965 : la répression contre ceux qui s’opposent au coup d’Etat dans l’Organisation de la Résistance populaire (ORP), dont de nombreux communistes, pousse certains, comme Henri Alleg, à partir. D’autres sans doute, sans y être acculés par la répression, choisissent eux aussi de quitter l’Algérie à cette période.

Le sujet est important mais il crée toutefois un malaise : car au fond, parce que le groupe des juifs engagés sous diverses formes dans la lutte anticoloniale n’est pas constitué en une appartenance formelle, la question de la défection ou du retrait n’a jamais été posée auparavant. Tous les juifs anticolonialistes des années 1940 le sont-ils restés ? Ont-ils tous fait le choix de devenir Algériens ? Il est possible aux lecteurs et lectrices de se référer aux courtes et très utiles biographies placées à la fin de l’ouvrage pour en avoir une idée, mais la question méritait d’être posée : quand, pourquoi et selon quelles modalités les juifs ont-ils bifurqué d’un chemin qui les aurait conduits à devenir et demeurer Algériens ? Faute de quoi, il y a un risque que l’ouvrage soit utilisé comme un autre récit téléologique où l’engagement anticolonialiste mènerait automatiquement à une algérianité empêchée uniquement in extremis par les errements du régime algérien.

Malgré cette réserve, la lecture de l’ouvrage est d’une grande richesse et l’approche biographique extrêmement féconde. Les résumés biographiques, le cahier de photographies et l’index approfondissent les usages que l’on pourra en faire. C’est d’ores et déjà un ouvrage de référence.

Malika Rahal

CNRS, Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP),

Né le 24 juillet 1939 à Ténès (alors dans la sous-préfecture d’Orléansville à l’ouest d’Alger, qui deviendra à l’indépendance la wilaya de Chlef), Pierre Ghenassia, dès l’âge de 15 ans, interne au lycée Bugeaud d’Alger, est profondément anticolonialiste et proche de membres du Parti communiste algérien (PCA) — dont il n’a jamais été membre — et des nationalistes du FLN. Plusieurs membres de sa famille sont des anticolonialistes convaincus, tels son cousin germain maternel Jean-Pierre Saïd et sa tante Mireille Saïd, qui partagent les aspirations des nationalistes algériens à l’indépendance et à la fin de la domination coloniale. C’est aussi le cas de son voisin, Jean Massebœuf, principal animateur du PCA à Ténès, qui partage lui aussi ce point de vue. Dès 1954, Pierre Ghenassia est favorable à l’insurrection algérienne, et, en novembre 1956, il rejoint un maquis de la wilaya IV de l’Armée de libération nationale (ALN). Il y mourra trois mois plus tard, le 22 février 1957, dans une attaque de l’armée française, à l’âge de 17 ans.

Son chef, le commandant de l’ALN Si Azzedine, écrira en 19766 :

Parmi les infirmiers et médecins, l’une des figures les plus attachantes fut celle de notre infirmier zonal, Hadj. Nous l’appelions ainsi, mais son vrai nom était Ganacia (sic). Il était israélite, parlait très bien l’arabe. Pour tous ceux qui tiennent comme un fait établi le prétendu antagonisme de nos origines religieuses, je voudrais qu’on le sache : Hadj est mort, refusant d’abandonner ses blessés. C’était un frère et nous l’avons pleuré. À Boukren, il sauva Boualem Oussedik de la gangrène. […] Hadj est mort à Tiberguent, en défendant une infirmerie et les blessés dont il avait la responsabilité ».

La dernière lettre qu’il a pu adresser à ses parents depuis le maquis, le 3 février 1957, est celle d’un jeune homme sûr de la légitimité de son combat et qui se considère de toute évidence comme un Algérien :

Le 3 février 1957

Chers Parents

J’emprunte cette fois ci l’organisation du maquis pour vous faire parvenir de mes nouvelles qui sont excellentes. En ce moment je me remets très vite dans une infirmerie d’une petite affection intestinale. Je vais déjà très bien. Cela fait déjà trois mois que je vous ai quittés et je n’ai pas vu le temps passer. Bien des aventures me sont arrivées mais celles-ci je me réserve de vous les conter après l’indépendance In challah.

Je milite depuis au milieu de millier de jeunes qui comme moi ont rejoint le maquis et dans un magnifique élan d’enthousiasme tendent tout leur être vers la réalisation de leur idéal. Un véritable esprit Révolutionnaire existe et nous marchons infailliblement vers la liberté. Je suis pour le moment assez loin de vous mais je pense peut être revenir dans nos parages. Et vous comment allez-vous ? Anne-Marie travaille-t-elle toujours aussi bien en classe. Et la 203 se porte-elle toujours aussi bien.

Nous avons ici un excellent moral car nous sommes sûrs en considérant tous les symptômes politiques que l’issue est proche. J’ai été affecté au service de presse de la wilaya et j’ai dernièrement fait, armé d’un appareil de photos, une enquête sur les atrocités des Nazis Français dans un douar particulièrement éprouvé. J’en été écœuré.

« Ici vois-tu l’on tue et l’on crève » comme dit la chanson. On ne se lave pas souvent non plus et on a des poux : mais cela fait rien on a tout accepté. J’ai appris par les journaux que l’organisation de Tenes avait été décapitée. J’ai fui à temps.

Bon je crois que je vous ai assez rassuré comme cela. Je vous quitte en vous embrassant affectueusement.

A bientôt dans une Algérie libre et indépendante.

Pierre – dit « El Hadj » »7.

D’après le livre de Pierre-Jean Le Foll-Luciani, Les juifs algériens dans la lutte anticoloniale. Trajectoires dissidentes (1934-1965), p. 369-371.

De nombreux compléments à ce livre figurent dans le blog de Pierre-Jean Le Foll-Luciani

derniers articles publiés :

• « Madame, je suis Arabe, moi ! » La famille Schecroun, d’une clandestinité à l’autre.

• « Vous, vous êtes un anti-Français ! » Le siècle de Lucien Hanoun (1914-2018).

• « La rue de France, c’est une rue d’Algérie ». Rolland Doukhan, un poète algérien.

• Alger, 16 octobre 1956. Un mariage avant la tempête.

• « Je souris ». La guerre d’indépendance de Boualem Khalfa (1923-2017).

• « Je suis encore à Alger ». Jean-Pierre Saïd (1933-2016).

- Malika Rahal, « Le Foll-Luciani Pierre-Jean, Les juifs algériens dans la lutte anticoloniale. Trajectoires dissidentes (1934-1965), PUR, 2015 », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], Lectures inédites, mis en ligne le 23 juin 2018, consulté le 18 août 2018. URL : http://journals.openedition.org/remmm/10292

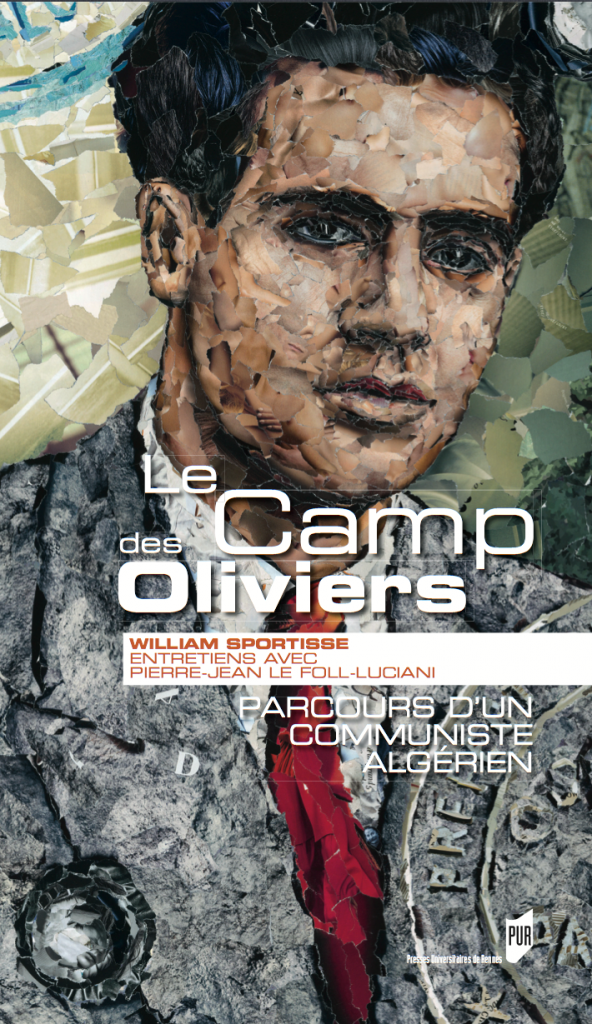

- William Sportisse et Pierre-Jean Le Foll-Luciani, Le camp des oliviers . Parcours d’un communiste algérien, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012.

- Benjamin Stora, Les trois exils . Juifs d’Algérie, Paris, Stock, 2006.

- Joshua Cole, « Antisémitisme et situation coloniale pendant l’entre-deux-guerres en Algérie », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 108, no 4 (2010): 3, https://doi.org/10.3917/ving.108.00033

- Voir parmi d’autres références Sarah Abrevaya Stein, Saharan Jews and the Fate of French Algeria, Chicago , London, The University of Chicago Press, 2014 ; Brahim Oumansour, « Le rôle de l’American Jewish Committee pendant la guerre d’Algérie, 1954-1962 », Revue française d’études américaines, no 151 (2017): 227‑45, https://doi.org/10.3917/rfea.151.0227.4

- Si Azzedine, On nous appelait fellaghas, Paris, Stock, 1976, p. 134.

- Lettre manuscrite de Pierre Ghenassia à ses parents, 3 février 1957 (archives personnelles de Jean-Pierre Saïd). L’orthographe est d’origine.