Avec ce texte de Richard Tsogang Fossi, historien camerounais, chercheur spécialisé dans la provenance des biens culturels africains issus des contextes coloniaux à l’université technique de Berlin, nous poursuivons nos publications sur un thème très présent dans l’actualité européenne et africaine : la restitution des biens culturels pris aux Africains par les colonisateurs. Richard Tsogang Fossi l’aborde à partir du cas du Cameroun, occupé par les Allemands pendant 32 ans et largement pillé. Selon lui, les biens culturels sacrés ont été particulièrement ciblés, faisant l’objet, notamment chez les missionnaires, d’un rapport de détestation/fascination. Lorsqu’ils sont massivement partis pour remplir les musées allemands, ils ont changé de statut, devenant des objets inanimés et un trésor national. Il ne faut pas s’étonner qu’aujourd’hui certaines communautés soient peu intéressées par le retour de biens dont elles ont perdu la mémoire. Restituer devrait faire parler le vide, le vide laissé dans les musées occidentaux par le retour des biens et le vide construit en Afrique par la dépossession et la perte de mémoire.

Les biens culturels du Cameroun en Allemagne et les dynamiques de restitution

Par Richard Tsogang Fossi, Université technique de Berlin

La rencontre coloniale du 19e-20e siècle marque un tournant pour les biens culturels africains ainsi que pour les relations des peuples africains avec l’Occident. Ce tournant passe par des transferts massifs de biens souvent pillés ou volés, qu’il s’agisse des reliques d’ancêtres ou d’éléments zoologiques, minéralogiques ou archéologiques… Les biens enlevés étaient non seulement introduits dans de nouveaux circuits culturels et commerciaux, mais également dans de nouvelles formes de construction du savoir et de sens, qui vont sceller leur sort sur le long terme. Dans le cas du Cameroun, ancienne colonie allemande de 1884 à 1916, puis territoire sous-mandat de la Société des Nations de 1919 à 1946, et sous-tutelle de l’Organisation des Nations Unies de 1946 à 1960/61, mais administré par la France et l’Angleterre comme des parties intégrantes de leurs ensembles coloniaux, ce furent des milliers de biens culturels qui furent pillés et transférés sur les plans physique, symbolique, juridique et sémantique vers l’Occident, avec un impact considérable.

Pendant que les peuples étaient racialisés, leurs biens culturels étaient ainsi ethnographiés, diabolisés et les associations religieuses ravalées au rang de groupes de malfaiteurs et de sorciers. Dans ce contexte, les biens culturels dits sacrés firent partie de la catégorie des biens culturels qui subit le plus de réquisitions, de transformations, de transgressions, inspirant à la fois la crainte, le désir de possession et de destruction. Les missionnaires jouèrent un rôle décisif en popularisant des désignations visant à diaboliser ces biens sacrés. Ceux-ci deviennent des biens doublement sensibles en raison du contexte de violence et en raison de leur nature sacrée[1], complexifiant leur potentielle restitution.

Le débat sur la restitution de ces biens est aujourd’hui d’actualité, relancé par le discours du président Emmanuel Macron au Burkina Faso en 2017 et par le rapport de Felwine Sarr et de Bénédicte Savoy sur l’urgence de restituer à l’Afrique son art spolié.[2] Mais on est dans un contexte où les anciennes puissances ou des descendant.e.s des anciens voyageurs et pilleurs ont intégré à leur patrimoine national ou familial les biens culturels par simple héritage ou par des mécanismes juridiques et législatifs[3], tandis que les anciens propriétaires restent sans informations et peut-être sans lien affectif vis-à-vis de ces biens, le cordon ombilical et le rapport tactile ayant été coupés avec la plupart de ces biens. Tout ceci peut être à l’origine du manque d’enthousiasme à l’idée de la restitution chez certains descendants des peuples spoliés, ou d’un manque de sensibilité (apathie) au contexte d’injustice chez certain.e.s descendant.e.s des spoliateurs.[4] Dans ce contexte, la restitution reste la chose la moins partagée ou la moins claire de part et d’autre [5] Les restitutions sont parfois accompagnées d’apathie[6], alors que leur prise s’était accompagnée d’une rhétorique d’antipathie à caractère civilisationnel ou religieux, faisant de ces œuvres non pas de l’art raffiné, mais des objets ethnographiques ou juste de l’art primitif ou premier[7]. Cette catégorie qui véhicule non pas l’esthétique mais l’exotisme et l’érotisme, le mystique, la spontanéité, le superstitieux et le païen, qui dégage l’odeur du sang sacrificiel[8] est contraire à la modernité présentée comme stade de l’homme prétendument évolué. Ceci a pu conduire d’anciens propriétaires à une sorte de rejet tacite ou actif de leur propre patrimoine, ajoutant une couche à la complexité de la restitution.

Les contextes des départs pour les musées allemands

Même s’il est évident que les premiers biens culturels africains et surtout camerounais arrivés en Allemagne ne datent pas de la période coloniale allemande qui commence en 1884[9], force est de constater qu’en créant des situations de domination inconditionnelle, la colonisation va favoriser l’enlèvement en masse, l’ « accumulation primitive » du patrimoine culturel africain : biens sacrés, ustensiles ou objets du quotidien, armes, textile, etc. [10] Les anciens lieux d’exposition prévus pour renfermer quelques « raretés » deviennent très vite exigus, obligeant à la construction de grands musées dits ethnographiques.[11] Pas moins de 40 000 items issus du Cameroun sont recensés du côté de l’Allemagne,[12] contre environ 9 000 au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris et environ 1 500 au British Museum, pour ne citer que les plus importants. Les allégations d’achat sont somme toute problématiques, « l’échange » pouvant se faire contre une simple feuille de tabac[13] et les cas de pillages sont légion, sans oublier les cas de corruption, d’intimidation[14], de vol[15], d’extorsion et les pratiques dolosives.[16] Ainsi, plus de 180 guerres d’occupation qualifiées de manière trompeuse d’ « expéditions punitives » donnèrent lieu à des prises massives du patrimoine culturel[17], documentées aussi bien par des dessins, des photos que par des rapports des acteurs qui y participaient[18], diffusant ainsi l’image d’un colonialisme de trophées.[19]

Sous l’instigation des directeurs des musées, des pièces spécifiques, jamais destinées à la vente en raison de leur pouvoir sacré ou patrimonial[20], ont été enlevées par la force, que ce soit en temps de guerre ou par les missions ethnographiques et anthropo-géographiques.[21] Richard Kandt, médecin et « collectionneur » de biens culturels coloniaux en Deutsch-Ostafrika (l’actuelle Tanzanie et une partie du Rwanda et du Burundi), répondant à Felix von Luschan, directeur de la section Afrique-Océanie au musée ethnologique de Berlin (aujourd’hui Humboldt Forum) , en 1892, disait clairement : « Je pense que la moitié de votre musée est constituée de vols. »[22]

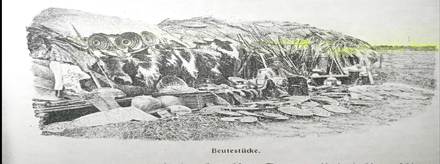

« Butin », tiré de Hans Dominik : Kamerun. Sechs Kriegs- und Friedensjahre in deutschen Tropen. Berlin: Ernst Mittler & Sohn, 1901, p. 277. Cette photo illustrant le pillage des biens culturels après le sac de Nguila et Tibati, fut enlevée de la réédition de 1911, soit un an après la mort de l’officier. Une manière de purifier la mémoire du défunt ?

Ces musées deviennent selon Mamadou Diawara « le cimetière des autels, le temple aux trésors »[23] où des biens sacrés perdent leurs valeurs originelles, tandis que des objets usuels sont investis d’autres « valeurs », comme le voyeurisme, jusque-là presque inconnues des communautés d’origine. Parler de cimetière revient aussi et surtout à pointer du doigt une sorte de mort pour ces biens culturels jadis « vivants » envers lesquels des liens affectifs originels étaient tissés, car ils participaient quotidiennement aux formes d’expressions de la vie communautaire. Dans leur nouveau contexte d’accueil, ils sont figés, parfois intoxiqués de pesticides, pour rendre compte des cultures ou des peuples que l’on réifie et considère à tort comme immuables. Même l’amour porté pour ces objets, « object-love » dont parlent Geoghegan et Hess[24], ne saurait être le même que celui qu’éprouvaient leurs propriétaires dépossédés. D’un côté on a un « amour » qu’on peut dire filial, de l’autre, c’est l’amour d’une personne pour un « trésor » ou celui d’un voleur pour son butin.

Une fabrique de l’oubli, de l’invisibilisation et de l’insensibilité qui perdure

Pendant plus d’un siècle, beaucoup de ces biens culturels sont restés hors de la vue et de la portée des communautés d’origine, créant des sortes de vides mémoriels, une sorte d’inconscience historique, identitaire et patrimoniale. Cette inconscience était/est renforcée par une fabrique de l’oubli, d’insensibilité et d’invisibilisation, ainsi que par une habile construction d’un discours salvateur, soutenue par une rhétorique de l’antipathie/apathie dont les missionnaires vont se faire les plus grands chantres.

Dans le cadre de l’invisibilisation, Bénédicte Savoy a démontré comment des directeurs de musées allemands orchestraient l’effacement de la mémoire dans les années 1970 qui correspondent historiquement au premier pic des demandes de restitution des biens culturels africains. Ainsi, face aux exigences de l’UNESCO de rendre transparentes les collections, certains chefs de musées allemands recommandaient secrètement de ne pas tenir de listes d’inventaires des biens culturels africains, car cela « pourrait éveiller des convoitises »[25] de la part de leurs légitimes propriétaires jadis spoliés. Par ailleurs, certains directeurs de musées, comme Friedrich Kussmaul du Linden Museum de Stuttgart, minimisaient sciemment l’impact de la colonisation sur la hausse des collections de leurs musées. Aussi déclarait-il que seulement moins de 2 % des biens dans les collections ethnographiques allemandes avaient été obtenus sous la pression. Ceci laisse tout de même songeur, lorsque l’on sait que le Cameroun à lui tout seul totalisait plus de 16 000 items au Linden Museum avant la Seconde Guerre mondiale, obtenus essentiellement entre 1884 et 1919, donc en pleine période coloniale.[26] De surcroît, presqu’aucun directeur de musée autre que le Comte de Linden de Stuttgart (1838-1910) n’avait écrit autant de lettres aux officiers coloniaux pour les inciter à lui apporter le fruit de leurs pillages, leur promettant argent, ascension sociale et prestige.[27]

Les missionnaires vont également être à la tête d’une grande entreprise d’effacement de la mémoire chez les colonisé.e.s qu’ils veulent christianiser à tout prix. Pour y parvenir, la rhétorique d’antipathie et d’apathie permet de diaboliser les prêtres traditionnels et les biens culturels. Cela suscite non seulement de l’insensibilité chez l’observateur mais aussi de l’aversion accompagnée d’une féroce prédisposition à saisir, détruire ou extorquer les éléments culturels sacrés. Aussi le missionnaire Paul Wurm affirmait-il au sujet des associations religieuses en pays Douala en 1904:

« Le but des associations Losango [associations religieuses] était d’obtenir des avantages terrestres pour leurs membres et de les protéger du malheur en recourant à des prétendus pouvoirs magiques, à toutes sortes de mensonges et à des interventions cruelles dans la vie humaine. Le chef fondait son pouvoir sur tel ou tel isango [une association religieuse], et dans ce cadre, celui qui enfreignait l’ordre public, qui méprisait l’autorité du chef, était capturé, battu, dépouillé et parfois tué ».[28]

Le missionnaire Trilles (1866-1949), longtemps avant, parlait du byéri, l’un des attributs religieux du Sud du Cameroun et du Nord du Gabon qui accompagnaient les urnes contenant les reliques des ancêtres, comme le „Dieu national“ qui n‘avait cependant rien à voir avec le Dieu bienfaisant européen: « Cela, à proprement parler, c’est le Bieri, le Dieu national, le fétiche universellement redouté des non-initiés, la statue, représentation du Dieu invisible du mal ».[29]

Un byéri, sculpture anthropomorphe gardienne de l’urne funéraire sacrée chez le peuple Mabi du Sud-Cameroun. L’urne contenait les reliques des ancêtres, un élément très important de la religion locale, mais aussi très convoité par les collectionneurs européens. Source : Nr inv 96-245, Museum Fünf Kontinente. Photo: Yrine Matchinda, 2021

Le missionnaire Jakob Keller procédait, avec ses collègues de la Mission de Bâle installée depuis 1886 sur les côtes Douala, par lavage de cerveau, par « castration », par violence et par inculcation d‘une attitude iconoclaste chez les converti.es. Au cours d’une de leurs descentes sur le terrain de la conversion, un de ses accompagnateurs rapportait :

« ‘Je déclare donc les fétiches abolis’. Les négociations se poursuivirent encore un moment. Finalement, un Dualla de la côte fit pencher la balance : « Avant, nous, les Dualla, étions des hommes et vous, les Bushmen [populations de l’arrière-pays par opposition aux Dualla installés à la côte], étiez des femmes. Quand nous disions quelque chose, vous obéissiez. Maintenant, nous, les Dualla, sommes aussi des femmes, et les Blancs sont les hommes. Nous devons faire ce qu’ils nous disent ». L’assemblée se dispersa précipitamment. Elle revint rapidement, et quelles choses étonnantes elle apporta ! […] Une montagne entière [d’objets culturels[DR1] ] fut empilée et incendiée. »[30]

Comme on peut le constater, des colonisé.e.s deviennent à la suite de l’effacement de leur mémoire, des bras armés des missionnaires pour la lutte contre leurs propres cultures. Cela va laisser des marques indélébiles encore visibles jusqu’à nos jours. Yrine Matchinda a démontré par exemple comment certaines populations, y compris des personnes considérées localement comme des « gardiens de la tradition », sont devenues réticentes en raison de leur conversion au Dieu chrétien. À la question de la chercheuse de savoir si des byéris étaient encore utilisés, un chef de communauté répond :

« Comment puis-je t’expliquer cela clairement ? Je t’ai dit que je suis maintenant chrétien, je ne peux plus l’expliquer clairement. Nos parents les utilisaient pour des fétiches et des services traditionnels dans le village. Aujourd’hui, je suis chrétien et j’ai oublié toutes ces choses depuis longtemps »[31]

Dans ce contexte, que devient la restitution ? Qui veut encore des biens « démodés », ou dépourvus de leur puissance, ou au contraire jugés « sataniques » ?

Restitution : la nécessité de nouvelles dynamiques

Les différentes rhétoriques d’invisibilisation, d’antipathie, d’insensibilité, de patriarcat[T2] et les mécanismes juridiques de consolidation des dépossessions au profit des « vainqueurs », ont contribué à édulcorer, à minimiser la brutale réalité des captations patrimoniales et à légitimer la rétention de ces biens par l’Europe, et, en même temps, à justifier une certaine réticence de la part d’ Africain.e.s vis-à-vis de la restitution.

Dans cette logique, l’apathie, voire l’antipathie vis-à-vis de la restitution développent l’insensibilité vis-à-vis des injustices subies par des populations colonisées et dépouillées. Dans ce sens, la restitution est perçue par certains Occidentaux comme Kussmaul, ou par des marchands d’art, comme un acte d’extorsion, de vidage injuste et injustifié des musées européens et non comme un acte de justice restaurative en raison des crimes du passé.[32] En 1899 par exemple, la campagne militaire lancée contre le lamidat de Tibati par le commandeur de l’armée coloniale au Cameroun, qualifiée de façon trompeuse de « force de protection », fait plus de 300 morts. Le palais est incendié et le capitaine Oltwig von Kamptz, commandeur de l’armée coloniale, ramène au musée d’outre-mer de Brême au moins 150 items issus de cette guerre d’agression.[33] En 1905, l’agression de l’officier Hans Glauning contre les Nso à Kumbo dans la région du Nord-Ouest du Cameroun actuel fait près de 1 000 morts et autant de captives et captifs dont beaucoup d’enfants. Récemment, une équipe curatoriale, qui ambitionnait pourtant de mettre sur pied une exposition décoloniale au Humboldt-Forum, nouveau musée ethnologique de Berlin, a tout de même réussi à passer ces réalités sous silence et à présenter Glauning comme un admirable « ethnologue amateur », dont la carrière aurait permis au musée de s’approprier des biens culturels inédits. Parmi ceux-ci de grands tambours sculptés, dont l’énorme poids avait tué plus d’un porteur lors de son transport vers la côte. L’un de ces tambours avait finalement dû être enterré pour attendre la fin de l’ « expédition punitive », donc de la guerre d’agression, puis avait dû être scié en quatre parties afin d’être acheminé vers la côte pour l’Allemagne.[34]

Ainsi, le débat sur les possibles restitutions et réparation donnent des crampes au ventre à certains gestionnaires des musées ou à des politiques, en raison du manque d’information sur les contextes réels de dépossessions violentes[35], mais aussi du manque d’empathie. Ce dernier pousse à fermer les yeux sur des faits contextuels gravissimes[36] et à considérer obstinément le fruit du vol comme partie intégrante du trésor national. D’aucuns, comme pour sortir de cette impasse, contestent la réalité même des dépossessions coloniales qu’ils qualifient de « chimère »[37], tandis que d’autres parlent de plus en plus de « patrimoine partagé », comme le lieu d’un cosmopolitanisme ou d’un internationalisme/universalisme culturel au service d’un « musée encyclopédique » pour le plaisir et l’instruction de toute l’humanité.[38] La vérité est que ce patrimoine est plus « départagé » ou « écartelé » que « partagé » ; il est détenu et exploité presque entièrement par une seule partie, tandis que l’autre partie peine à en avoir une parfaite connaissance en raison de la fracture mémorielle qui s’est créée avec les départs brusques et violents ; cette partie lésée, formée par le lot des communautés d’origine, peine également à accéder aux dépôts ou aux archives écrites, iconiques/photographiques et sonores faute de visa et d’autorisations diverses ou en raison du coût à payer pour avoir droit à des photos ; elle peine à l’exposer sur son sol[39], à construire un savoir différencié à son sujet faute d’archives et parce que les biens ont été enlevés et versés de manière unilatérale, voire frauduleuse, au patrimoine national des anciennes puissances coloniales.[40] Françoise Verges n’a donc pas tort de penser que « l’universel dont se réclame le musée est une arme dans l’arsenal de la domination coloniale. En construisant le musée comme neutre, comme un espace protégé des conflits sociaux et politiques, l’Europe réussit à masquer le crime ».[41] Il faut donc une restitution des savoirs pour mettre au même niveau les parties prenantes dans ce débat.

Les paradigmes salvateurs, paternalistes et pseudo-scientifiques, qui prétendaient sauver ces biens de la destruction[42] ou les rendre disponibles pour la science, ou les sauver de la corruption, le prétendu manque de musées, de spécialistes en Afrique, ou le manque d’intérêt des Africains pour leur patrimoine persistent. Ils ont été développés avec cynisme entre autres par Friedrich Kussmaul dans les années 1970, recyclant ainsi des schèmes fallacieux de vols des biens en période coloniale pour les mettre au service du refus de la restitution.[43] On peut se rendre également compte que la technique du dilatoire préconisée par Kussmaul semble caractériser le champ des restitutions en raison de la timidité des rapatriements, malgré les recherches de provenance qui ont suffisamment documenté l’origine illicite de beaucoup de biens et des reliques d’ancêtres.[44] La recherche de provenance devient-elle ainsi tout simplement un subtil moyen, somme toute problématique, d’extraire la connaissance sur des biens culturels jadis spoliés, sans forcément enclencher leur retour ?[45]

Aussi Kussmaul croyait-il savoir qu’« il n’y a probablement personne ou presque, en Afrique, qui éprouve un quelconque intérêt d’ordre culturel pour ces collections, en particulier dans les villes .»[46] Pourtant, pour ne prendre que le cas du Cameroun, dès 1914, la maison J.F.G. Umlauff, l’une des grandes maisons allemandes spécialisées dans la vente des biens ethnographiques africains, affirmait à quel point les communautés tenaient à leur patrimoine ancien, au point de résister à la corruption : « Alors les indigènes sont très attachés à leurs affaires et surtout aux vieilles pièces familiales héritées. Dans des conditions normales, on ne peut guère les inciter à les donner, et encore moins à donner des masques et des fétiches anciens ».[47] C’est le même constat fait par Marie Pauline Thorbecke et son mari dans les régions de Dschang et Ngambe, lorsque le couple tenta en vain d’acheter des colliers de veuvage portés par certaines femmes, et des objets anciens en bronze.[48] C’est finalement à la nuit tombée que le couple obtint, à l’abri des regards, des colliers similaires et deux squelettes humains entiers fournis en toute discrétion par le chef par l’entremise « d’un borgne grand et laid ».[49]

Du côté de certaines communautés locales, on constate parfois qu’au nom de la religion nouvelle, certains artefacts sont considérés encore de nos jours comme culturellement dépassés, inutiles, sataniques et par conséquent dangereux. Dans ce cas, la restitution, même en cas de volonté des détenteurs actuels, devient une offre qui trouve difficilement preneur, comme si la rhétorique d’antipathie et d’apathie, la longue chaîne des tortures, des violences psychologiques, d’objectivation racialisée, de dénigrement et d’appauvrissement poly- dimensionnels, avait inhibé chez les populations locales la faculté de se retourner vers leur patrimoine sans éprouver de remords. On pourrait voir ici l’une des manifestations spectrales de cet « homme objet » dont parle Frantz Fanon, qui, « sans moyen d’exister, sans raison d’être, est brisé au plus profond de sa substance ».[50] Ici, la première restitution ne serait pas de savoir quel objet matériel spolié est ce qu’il souhaite avoir en premier, mais la restitution de son être volé, de sa substance encapsulée et enkystée, qui l’ont poussé vers le double complexe de culpabilité et d’infériorité.[51] La restitution des savoirs, comme le souligne un récent projet mené par Yann LeGall[52], est déterminante pour parvenir à un discours alternatif, affranchi des formes de paternalisme épistémologique qui perpétuent l’inconscience de soi, prêchent la neutralité, l’impossibilité de réparer le passé, et culminent dans le statu quo. Cependant, des musées nationaux s’offrent comme perspectives pour des biens qui ne trouveraient plus leur place dans la vie culturelle des communautés, sans oublier le transfert du droit de propriété, une forme de restitution juridique. La restitution économique est aussi un point crucial souligné par l’avocat Luc Saucier, par exemple en ce qui concerne le marché de l’art africain/tribal. Le droit de préemption et le droit de suite pourraient assurer des retombées financières importantes pour ces pays spoliés.[53]

Remarques conclusives

Pour répondre efficacement au besoin de recouvrer le patrimoine culturel camerounais où qu’il se trouve, en adéquation avec les aspirations des communautés locales en quête de leurs biens culturels enlevés pendant la colonisation, le Cameroun a mis sur pied depuis 2023 un « Comité interministériel chargé du rapatriement des biens culturels camerounais illégalement exportés à l’étranger ».[54] Pendant ce temps, de récents débats au parlement français ou allemand, et quelques cas de restitutions déjà connus[55] laissent entrevoir que certains mécanismes juridiques et législatifs sont susceptibles d’ évoluer en vue de lever le verrou de l’inaliénabilité, l’un des obstacles majeurs à la restitution.[56] Mais il serait important de ne voir dans l’acte de restitution ni la fin d’un processus mécanique et purement matériel, ni un acte de bienfaisance ou de pitié alors que tant de crimes accompagnaient les actes de pillage. C’est un impératif décolonial, une des conditions pour parvenir à une « nouvelle éthique relationnelle ».[57] La restitution devrait entrainer de part et d’autre la possibilité de faire parler le possible « vide » laissé par le retour comme acte de mémoire. Le départ de la statue de Glélé, roi du Dahomey, a vite cédé la place à autre chose au musée du Quai Branly, comme si aucun acte mémorable ne s’était jamais produit à cet endroit. En revanche, le départ de quelques bronzes du Bénin pour le Nigéria a engendré, du côté allemand, la possibilité de ‘restituer la restitution’ au public par des formats d’exposition thématisant le contexte d’arrivée de ces pièces jadis au musée et « aujourd’hui » celui de leur départ physique ou institutionnel – le droit de propriété – vers le pays d’origine[58]. Cette initiative donne lieu à des potentiels narratifs mémoriels féconds, qui vont au-delà de l’acte mécanique de transport d’une pièce d’un lieu à un autre. Restituer sans éthique, ce n’est rendre service ni à soi-même et son public, ni à la cause patrimoniale comme droit de l’homme.

[1] Berner, Margit; Hoffmann, Annette; Lange, Britta (Hg.): Sensible Sammlungen. Aus dem anthropologischen Depot. Hamburg: Philo Fine Arts, 2011.

[2] Felwine Sarr & Bénédicte Savoy: Restituer le patrimoine africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle. Paris : Seuil, 2018.

[3] Clara Cassan: “Should They Stay or Should They Go? African Cultural Goods in France’s Public Domain,

Between Inalienability, Transfers, and Circulations”, in Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal vol. 31, 2021, pp. 1248-1301, https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol31/iss4/7

[4] Le cas le plus récent est le refus catégorique des descendants de Marcel Griaule de laisser inclure des compte-rendus de la mission concernant le rapt des biens dans l‘exposition „Mission Dakar-Djibouti 1931-1933. Contre-enquêtes“ au musée du quai Branly Jacques Chirac. Voir Musée du Quai Branly Jacques Chirac (éd.): Mission Dakar-Djibouti 1931-1933. Contre-enquêtes. Paris: Éditions El Viso, 2025.

[5] Larissa Förster ; Jan Hügsen; Sarah Fründt: Resist, Reclaim, Retrieve. The Long History of the Struggle for the Restitution of Cultural Heritage and Ancestral Remains Taken under Colonial Conditions. Berlin/Boston: de Gruyter, 2025, pp. 1-18.

[6] Claire Wintle: „Repatriation without Ethics. Apathy and Isolationism in the Return of Colonial Collections from UK Museums, 1945–1970”, in Larissa Förster ; Jan Hügsen; Sarah Fründt: Resist, Reclaim, Retrieve, op.cit. pp. 116-124.

[7] Sully Price: Primitive Art in Civilized Places. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1989.

[8] L’obsession de Griaule et de Leiris pour enlever le boli appartenant à la société secrète dite kono, n’est pas fondée sur sa valeur esthétique, mais sur la mystique que revêt la croute de sang dont l’objet sacré est couvert. Voir Michel Leiris : L’Afrique fantôme. Paris: Gallimard, 1934, p. 104.

[9] Richard Tsogang Fossi: « Chronologie et acteurs de l’expropriation des biens culturels camerounais », in Mikaél Assilkinga et al. (éds.) : Atlas de l’absence. Le patrimoine culturel du Cameroun en Allemagne. Heidelberg : Reimer, 2024, pp. 63-100, ici p. 64.

[10] Bénédicte Savoy : « Accumulation primitive. La géographie du patrimoine artistique africain dans le monde aujourd’hui », in De facto n° 24, 2021, https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/01/06/defacto-024-04/

[11] Kurt Krieger: Hundert Jahre Museum für Völkerkunde. Berlin. Abteilung Afrika, in: Baessler-Archiv, NF 21, 1973, pp. 101–140

[12] Mikaél Assilkinga et al. (éds.): Atlas de l’absence, op.cit.

[13] Marie Pauline Thorbecke: Auf der Savanne. Tagebuch einer Kamerunreise. Berlin: Mittler & Sohn, 1914, p. 54.

[14] Marie Pauline Thorbecke : Auf der Savanne. Tagebuch einer Kamerunreise, p. 172 ; 202

[15] Ndzodo Awono: Der deutsche koloniale Raub in Afrika: die Kamerun-Sammlung im Übersee-Museum Bremen im Fokus der Provenienzforschung, Dissertation, Hamburg 2022.

[16] Michel Leiris: L’Afrique fantôme, op. cit. ; J.F.G. Umlauff: Kurze Erklärung zu den

Katalogen Nr. 222 und 223 der Kamerunsammlung, Berlin, SMB-ZA, I/MV 753, Bl. 321–324v.1914

[17] Yann LeGall : « Ne s’obtient que par la force ». La violence militaire coloniale au Cameroun et les collections muséales en Allemagne : histoire d’une symbiose », in Mikaél Assilkinga et al. (éds.) : Atlas de l’Absence, op.cit., p. 119-147.

[18] Hans Dominik : Kamerun. Sechs Kriegs- und Friedensjahre in deutschen Tropen. Berlin: Ernst Mittler & Sohn, 1901, p. 277.

[19] Patrick C. Hege: “‘Trophy Colonialism’ and the East African Collections in the Übersee-Museum

Bremen, 1882–1939”, in Jürgen Zimmerer; Kim Sebastian Todzi; Friederike Odenwald (eds.): Displacing and Displaying the Objects of Others. The Materiality of Identity and Depots of Global History. Oldenburg: de Gryuter, 2025, p. 151-190, https://doi.org/10.1515/9783111335568-005

[20] Günter Tessmann: Die Pangwe: Völkerkundliche Monographie eines westafrikanischen Negerstammes. Ergebnisse der Lübecker Pangwe-Expedition 1907–1909 und früherer Forschungen 1904–1907. Bd.1, Berlin: Ernst Wasmuth A.-G., 1913, p. XVIII.

[21] Voir Paul Thorbecke : Im Hochland von Mittel-Kamerun. 3 Bände. Hamburg: Friedrichsen, 1914–19.

[22] Regina Sarreiter: „Ich glaube , dass die Hälfte Ihres Museums gestohlen ist “, in Britta Lange; Regina Sarreiter: Was Wir Sehen. Bilder, Stimmen, Rauschen. Zur Kritik anthropometrischen Sammelns. 2012, p. 42-59

[23] Mamadou Diawara : « Le cimetière des autels, le temple aux trésors: réflexion sur les musées d’art africain’ », in Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1994/95, 226-252.

[24] Hilary Geoghegan and Alison Hess: „Object-love at the Science Museum: cultural geographies of museum storerooms“, in Cultural Geographies, Vol. 22, No. 3 (July 2015), pp. 445-465, URL: https://www.jstor.org/stable/10.2307/26168661

[25] Bénédicte Savoy: Le long combat de l‘Afrique pour son art. Histoire d’une défaite postcoloniale. Paris : Éditions du Seuil, 2023 ; Bénédicte Savoy : « Inutilité scientifique. Travaux sur les collections camerounaises de Berlin au XXe siècle », in Mikaél Assilkinga et al. (éds.) : Atlas de l’absence, op.cit. 258-273, ici p. 262.

[26] Gesa Grimme: Provenienzforschung im Projekt „Schwieriges Erbe: Zum Umgang mit kolonialzeitlichen Objekten in ethnologischen Museen“. Stuttgart: Linden Museum, 2018.

[27] Gesa Grimme: Provenienzforschung, op.cit.

[28] Paul Wurm: Die Religion der Küstenstämme in Kamerun, Basel: Verlag der Missionsbuchhandlung, p. 12.

[29] Voir Günter Tessmann: Die Pangwe, op.cit., p. XVIII.

[30] Berlin, 18.1.1899, SMB Archiv : I/MV 777, Bl. 125r–126r.

[31] Cité par Yrine Matchinda: « Entretiens sur l’absence. Une approche », in Mikaél Assilkinga et.al. (éds.): Atlas de l’absence, op.cit., 329-345, ici. p. 332.

[32] Philippe Baqué: « Au-delà de la crainte de voir les musées français se vider…Polémique sur la restitution des objets d’art africains », Le Monde diplomatique, août 2020, https://www.monde-diplomatique.fr/2020/08/BAQUE/62067

[33] Bettina von Briskorn: Zur Sammlungsgeschichte afrikanischer Ethnografica im Übersee-Museum Bremen 1841-1945. Bremen: Übersee-Museum, 2000, p. 134 et suiv.

[34] Sebastian-Manès Sprute: « Les « calamités des porteurs ». Privation de biens culturels et destruction

de la force de travail », Mikaél Assilkinga et al. (éds.): Atlas de l‘absence, op.cit. p. 101-118.

[35] Richard Tsogang Fossi : Colonisations allemande, française et anglaise comme patrimoine mémoriel au Cameroun. Actualisations littéraires des déstabilisations et dépossessions coloniales – stratégies contre-discursives. Strasburg: ELIPHI, 2025, DOI:10.46277/eliphi.2025.080.5

[36] Tagesschau: „Bundesregierung lehnt Zahlungen an frühere Kolonien ab“ du 16/08/2025, https://www.tagesschau.de/inland/deutschland-kolonialzeit-aufarbeitung-100.html

[37] Karl-Ferdinand Schädler: „Raubkunst“ wirklich geraubt? Der Fall Afrika und die Mär vom kolonialen Kontext. München: Panterra, 2019.

[38] Aparna Balachndran: Museums and the Repatriation of Cultural Property: Colonialism and the Politics of Return. Inclusive, Vol. II, No.23, July-August 2023, p. 3-4.

[39] Voir Bénédicte Savoy: Le long combat de l’Afrique, p. 105-106.

[40] Pour la toute première fois, une exposition ouverte à Yaoundé de décembre 2024 à février 2025, et à Douala en août 2025, intitulée « Staat Kamerun 1884-1914 », fait circuler des « objets » pris au Cameroun entre 1884 et 1914.

[41] Johan Faerber, Art, Ecocritik, Entretiens, Françoise Vergès, Livres, in DIACRITIK du 13 mars 2023,

https://diacritik.com/2023/03/13/francoise-verges-luniversel-dont-se-reclame-le-musee-est-une-arme-de-domination-coloniale-programme-de-desordre-absolu/ consulté le 27/08/2025.

[42] Aparna Balachndran: Museums and the Repatriation, p. 4.

[43] Voir Bénédicte Savoy: Le long combat, p. 71-73.

[44] AV avec AFP: « Leur absence a été une blessure ouverte dans le cœur de notre île »: la France rend à Madagascar trois crânes de l’époque coloniale“, https://www.bfmtv.com/international/afrique/leur-absence-a-ete-une-blessure-ouverte-dans-le-c-ur-de-notre-ile-la-france-rend-a-madagascar-trois-cranes-de-l-epoque-coloniale_AD-202508260489.html consulté le 30/08/2025.

[45] Dans le cas du Cameroun et de l’Allemagne, des visites et des rencontres ont eu lieu dans les deux pays, mais pas encore de calendrier officiel d’éventuels retours.

[46] Kussmaul, cité par Bénédicte Savoy : Le long combat, p. 73.

[47] J.F.G. Umlauff: Kurze Erklärung, op.cit.

[48] Marie Pauline Thorbecke: Auf der Savanne. P. 25; 202.

[49] Marie Pauline Thorbecke: Auf der Savanne, p. 199.

[50] Frantz Fanon: Racisme et culture, in Présence Africaine n° 8/10, 1956, pp. 122-131, ici p. 125.

[51] Frantz Fanon: Racisme et culture, op.cit., p. 127-128.

[52] Voir https://www.tu.berlin/kuk/forschung/forschungsprojekte/abgeschlossene-forschungsprojekte/restitution-of-knowledge

[53] Luc Saucier: « Restitution du patrimoine : ‘Etendons à l’Afrique le droit de préemption et le droit de suite‘ », in Le Monde, 24 octobre 2018, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/10/24/restitution-du-patrimoine-etendons-a-l-afrique-le-droit-de-preemption-et-le-droit-de-suite_5373670_3212.html

[54] Richard Tsogang Fossi: Colonisations, op.cit., 434-436.

[55] Lars Müller: Returns of Cultural Artefacts and Human Remains in a (Post)colonial Context. Mapping Claims between the Mid-19th Century and the 1970s. Magdeburg: Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, 2021 ; Mati Diop : Dahomey. Film documentaire, 2023.

[56] Clara Cassan: Should They Stay or Should They Go? Op.cit.

[57] Felwine Sarr ; Bénédicte Savoy : Restituer le patrimoine africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle. Paris, 2018.

[58] Sasha Rossman; Jakob Weber: “Bye-Bye Benin Bronzes? On Provenance as Process and Restitution as Display In German Museums 2021 – Present” in 21: INQUIRIES INTO ART, HISTORY, AND THE VISUAL

4-2024, pp. 1005–1026, https://doi.org/10.11588/xxi.2024.4.108257

[DR1]Etes vous d’accord avec cet ajout ?

[T2]paternalisme