Les éditions du Passager clandestin publient en version « poche » le livre de Catherine Coquery-Vidrovitch paru en 2014 reprenant le rapport dit Brazza1[1] qui est une dénonciation du système colonial français en Afrique centrale. Non publié à l’époque, en 1905, mais tiré en dix exemplaires, il fut sorti de l’oubli par l’historienne. Dans sa préface actualisée à l’édition de 2014, elle voit dans ce long oubli « le désir, inconscient ou non, de ne pas inventorier le passé colonial ».

La riche préface est complétée par un important appareil de notes et une présentation par les éditrices de chacune des quatre sections de ce rapport. Ainsi outillés, nous pouvons sans difficulté aborder le rapport dont la lecture est passionnante et glaçante. La condamnation du régime des concessions pour récolter le caoutchouc a retenu l’attention des historiens mais c’est un rapport qui peut être lu de nombreux points de vue. Tous convergent vers la dénonciation du système colonial qui voit le jour dans cette partie de l’Afrique où la présence coloniale sera toujours en pointillée.

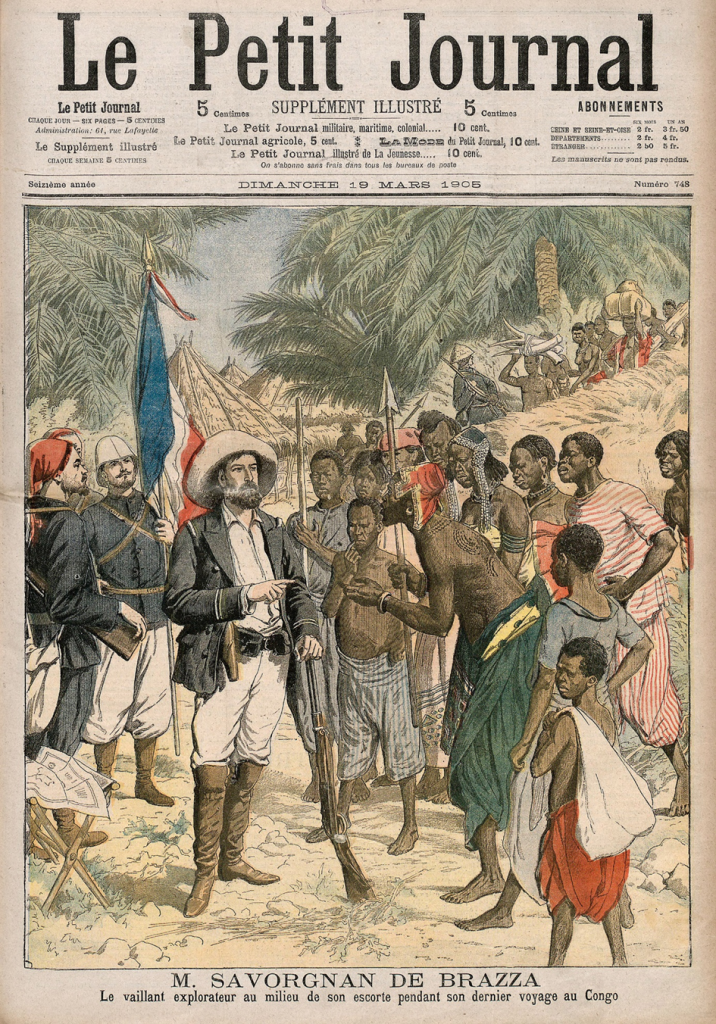

En mars 1905, l’explorateur français et ancien commissaire général du Congo français, Pierre Savorgnan de Brazza est chargé d’enquêter sur les affaires qui, régulièrement, éclatent dans le protectorat français du Congo et choquent l’opinion publique française. Il mourra sur le bateau qui devait le ramener en France et la présidence de la Commission chargée de rédiger le rapport final sera confiée à Jean-Marie de Lanessan, député radical et ancien ministre de la Marine.

Le rapport commence par le résultat de l’enquête sur la responsabilité des fonctionnaires du Congo français. Il débute par plusieurs cas de sévices très barbares sur des indigènes où la responsabilité directe d’Emile Gentil, commissaire général du gouvernement, est en cause. L’enquête se lit comme un procès où l’accusé Gentil serait assuré de l’impunité. Le système est verrouillé, mais il peut être « décodé » grâce, notamment, aux journaux de l’époque[1]. Gentil avait beaucoup de sang des Africains sur les mains mais « C’était une histoire écrite par les Blancs », comme le résume Rouanet[2]. La parole des indigènes n’avait aucune valeur. Au besoin, ils étaient accusés d’avoir une vie dissolue. L’absence de juge d’instruction contraste avec la présence, au sein d’une commission chargée d’enquêter sur l’administration, de trois gouverneurs de colonie dont le redouté Galliéni, gouverneur général de Madagascar, « un défi au bon sens »[3]. Le capitaine Mangin qui accompagna la mission au titre de secrétaire personnel de Brazza avait demandé à ne pas siéger. Ayant dirigé la compagnie de tirailleurs « sénégalais » de la mission Marchand, il était, lui aussi, très mal placé pour dénoncer les « abus » liés au système de portage par réquisition.

Condamner un administrateur colonial était exclu dès l’origine, d’autant plus que le gouvernement était pris dans un conflit d’intérêts. Les instructions – confidentielles – du ministre des Colonies Clémentel, en annexe du rapport, sont explicites. Il convenait de montrer que les Français – ou tout au moins l’administration coloniale – étaient meilleurs que leurs voisins belges au Congo. Violemment critiqué pour ses méthodes coloniales et quasiment ruiné, Léopold II serait, tôt ou tard, contraint de céder sa propriété privée, ce qui adviendra en 1908. La France souhaitait faire jouer un droit de préférence sur l’Etat indépendant du Congo. La démonstration de la supériorité française en matière de civilisation se révéla impossible, comme l’écrivit Brazza dans une lettre écrite de Brazzaville au journaliste Paul Bourde : « nous n’avons plus rien à envier aux Belges, en matière de moyens employés pour recevoir l’impôt du caoutchouc »[4]. Encore aujourd’hui, l’opinion publique française se réfugie derrière l’idée que nos voisins colonisateurs étaient pires, le Congo belge étant, en matière de barbarie, le champion international. Cette illusion ne résiste pas à la lecture du rapport Brazza.

Les instructions du ministre précisent qu’il convient de montrer que les abus ou exactions dans la Colonie sont des faits, condamnables certes, mais isolés qui ne forment pas un système. Le rapport nous montre, section après section, le contraire. Il s’agit d’un système et d’un système qui, bien que très récent, est déjà à bout de souffle. Les moyens d’administration et de police sont très insuffisants, les administrateurs coloniaux isolés, mal payés, s’appuient sur des miliciens – forces de police d’origine africaine – qui terrorisent les indigènes. Dans les régions du Tchad et du Haut-Oubangui sans infrastructure, sans route, sans chemin de fer, le portage est une nécessité. Or, les abus du portage ont conduit à ce que les riverains désertent les pistes empruntées pour le portage, d’où l’impossible volontariat et le maintien des réquisitions par la force. Le caoutchouc est exploité sans que la ressource naturelle soit préservée et, dans ce domaine, les sociétés concessionnaires font pire que leurs homologues belges. Les contraintes stipulées dans le cahier des charges des sociétés concessionnaires pour assurer une exploitation prévoyante de la ressource naturelle, en replantant des pieds de caoutchouc, ne suffisent pas et, de toute façon, aucune surveillance n’est exercée. C’est l’administration qui dépend des sociétés concessionnaires. La « mise en valeur » du Congo est mise entre guillemets dans le rapport Brazza.

Brazza fut informé des méthodes de Gentil par les inspecteurs des Colonies et en particulier par un des membres de la mission, le combatif inspecteur général Charles Hoarau-Desruisseaux. De plus, la mission fit, sur place, des découvertes inattendues. Afin d’obliger les populations à payer « l’impôt du caoutchouc » réclamé par l’administration, celle-ci pratiquait la prise d’otages. Au nord de Bangui, à Fort-Sibut (Krébedjé) venaient d’arriver à l’été 1905, après cinq jours de marche 119 femmes provenant d’une répression effectuée par l’administration afin de contraindre leurs maris à se rendre en forêt pour récolter le caoutchouc. L’enlèvement des femmes, voire des enfants, parquées dans des camps était « encore considéré comme le complément naturel de toute répression »[5]. La conspiration du silence sur cette affaire fut déjouée par un procédé que ne révèle pas le rapport mais qui, selon la petite histoire, repose sur une danse effectuée par les indigènes devant Brazza et décodée par ce dernier.

Chaque section s’achève sur une conclusion, sans appel. Le bilan – terme généralement à éviter – qui se dessine est totalement négatif. Pas de vaccin, pas d’assistance médicale aux indigènes, pas d’enseignement du français. Aucun apport qui permette de gagner la confiance des indigènes et de … légitimer l’impôt. L’empire colonial devait être bon marché pour la métropole mais lever l’impôt au Congo– terme qui désigne alors la future AEF- soulève plusieurs questions. L’impôt de capitation, un instrument de l’ancien régime qui avait disparu en métropole, se généralisa au Congo en 1900, sur le papier tout au moins. Comment prélever l’impôt quand les moyens manquent ? seulement 100 000 adultes étaient touchés par l’administration sur une population estimée à 9 millions d’habitants. Prélever l’impôt sur chaque indigène adulte aurait supposé la collaboration des chefs. Dans une économie très peu monétarisée, comment percevoir l’impôt ? En nature, en caoutchouc, en ivoire, en bois …Dans le premier cas, le caoutchouc une fois récolté devait être transformé et le destinataire final était les sociétés concessionnaires qui le rendaient commercialisable. Celles-ci, réunies au sein de l’Union congolaise, militaient pour se charger elles-mêmes de recouvrir l’impôt. La formule n’avait, selon l’organisation patronale, que des avantages. Elle évitait de discuter du prix d’achat du caoutchouc apporté par la Colonie. L’administration aurait été un peu plus dépendante des sociétés, les chefs un peu plus marginalisés et les sociétés concessionnaires plus puissantes. En acceptant de confier la collecte de l’impôt aux sociétés, le principe du travail forcé dans les concessions se trouvait légitimé. Le ministre des Colonies y était formellement opposé, Gentil y était favorable. Les dirigeants des sociétés arguaient que l’indigène ne comprenait pas la légitimité de l’impôt. On comprend l’indigène, où étaient les contreparties ? Du personnel aux méthodes violentes …

Les administrateurs coloniaux sont blanchis par le Rapport, les sociétés concessionnaires ne le sont pas. C’est, en quelque sorte, la revanche à Paris d’une administration impuissante dans la Colonie face aux sociétés concessionnaires. C’est aussi une commission lucide, prévoyante, soucieuse de la préservation des ressources naturelles et pleine de sollicitude vis-à-vis de la main d’œuvre employée dans les concessions qui devrait disposer de réserves pour son autosubsistance. L’Afrique noire ne peut pas devenir une colonie de peuplement, or la région se dépeuple, les déplacements de population ont accéléré la diffusion des maladies endémiques.

La dernière section est un plaidoyer pour une organisation de la Colonie où celle-ci soit dotée de moyens. La métropole doit investir.

Le rapport ne fut pas publié. Pourtant, le ministre des Colonies s’était engagé à le communiquer aux deux Chambres. S’il avait été publié, le rapport aurait pu être lu par les dirigeants des autres puissances coloniales européennes qui s’étaient partagé l’Afrique à la fin du XIXème siècle et étaient supposées respecter les obligations commerciales et morales définies dans l’Acte de Berlin de 1885. On peut lire en annexe cette formule savoureuse : « Même révisé et amendé partiellement, le Rapport établit que nous avons fait ce que ces actes nous interdisaient, mais que nous n’avons pas fait ce qu’ils nous prescrivaient »[1].

C’était bien un système qui était en cause. Publier un rapport censuré n’étant pas une solution, le gouvernement préféra le cacher aux parlementaires français et aux dirigeants européens. Le rapport Brazza devient un secret d’Etat mais un secret bien gardé puisqu’un exemplaire figurait dans les Archives nationales d’Outre-mer.

[1] Note (du ministère des Colonies) au sujet de la publication du rapport …, 27 février 1903, p. 372.

[1] Félicien Challaye, professeur détaché, accompagna la mission et au retour informa la presse, n’étant pas tenu par l’obligation de réserve. Il publia en 1906 dans Les cahiers de la Quinzaine, revue fondée par Charles Péguy, une sorte de journal de mission sous le titre « le Congo français ». Cet essai, préfacé par Péguy, montre notamment que l’on pouvait être sensible à la cause des indigènes tout en étant profondément raciste.

[2] Rouanet écrivit une série d’articles dans l’Humanité à l’automne 1905, pendant que siégeait la Commission, où il commentait les faits exposés dans le rapport, dirigeant ses critiques sur les administrateurs coloniaux. La première citation date du 4 avril 1905.

[3] Rouannet, ibid. 06/10/1905.

[4] Lettre datée du 24 août 1905, pp. 327-333.

[5] Brazza, rapport n°148, p. 105.

- L’ouvrage a pour intitulé complet : Le rapport Brazza, mission d’enquête du Congo : rapports et document (1905-1907) Mission Pierre Savorgnan de Brazza, commission Lanessan.