Le pacte du silence

Comment expliquer le silence autour du geste de Philippe Grand et de Brigitte Lainé ? Douze ans après les faits, on peut toujours s’interroger1.

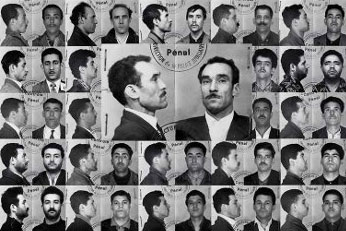

En février 1999, l’ancien préfet de police de Paris (et ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde sous l’Occupation, reconnu complice de crimes contre l’humanité au procès de Bordeaux), Maurice Papon, poursuivait en justice l’écrivain Jean-Luc Einaudi. Auteur d’une recherche sur la manifestation des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris, ce dernier avait écrit dans Le Monde (daté du 20 mai 1998) qu’il y avait eu, ce soir-là, « un massacre perpétré par des forces de police sous les ordres de Maurice Papon ». La phrase avait déplu à l’ancien préfet de police qui s’était estimé diffamé. Il n’avait, quant à lui, souvenir que de quelques morts, trois tout au plus, puis sept peut-être, et encore s’agissait-il à son avis de règlements de compte entre les combattants algériens pour l’indépendance. Devant le tribunal, deux conservateurs aux Archives de Paris, Brigitte Lainé et Philippe Grand, devaient alors témoigner en faveur de Jean-Luc Einaudi : s’appuyant sur des documents non communicables, ils allaient corroborer les propos de l’écrivain et citer le chiffre (minimum) des 130 cadavres à coup sûr repêchés dans la Seine, ainsi que l’attestent les documents conservés aux Archives de Paris.

Maurice Papon perdit son procès, le tribunal ayant reconnu qu’un massacre d’Algériens avait bel et bien été perpétré le 17 octobre 1961 par des forces de police agissant sous ses ordres. En revanche, le soir même de leur déposition, les archivistes Brigitte Lainé et Philippe Grand faisaient l’objet de menaces de sanctions et une enquête administrative était immédiatement déclenchée par la Direction des Archives de France, au double motif d’un manquement au « devoir de réserve » et de violation du secret professionnel.

Cet épisode judiciaire et ses prolongements illustrent l’entrave à l’établissement de la vérité et aux progrès de la science historique que constitue la loi de 1979 réglementant l’accès aux archives. Aux termes de cette loi en effet, les documents portés à la connaissance du tribunal n’étaient communicables qu’au delà d’un délai de 60 ou 100 ans. Le fait que ces documents ne portaient en rien atteinte à la sûreté de l’Etat, et encore moins à la vie privée de quiconque, prouvait bien, s’il en était besoin, l’instrumentalisation de la loi à des fins d’occultation de la vérité historique.

Rappelons à cette occasion que le procès du secrétaire général de la Gironde sous l’Occupation n’a pu se tenir que grâce à une « fuite », c’est à dire grâce à l’acte de courage civique de Jean Cavignac2, conservateur aux Archives de la Gironde, qui permit la publication dans Le Canard enchaîné, en 1981, d’archives non communicables aux termes de la loi. Dans le procès intenté en février 1999 par Papon contre Einaudi, Brigitte Lainé et Philippe Grand ont fait preuve de la même détermination civique et revendiqué leur acte : « Pour ma part, a expliqué Brigitte Lainé au tribunal, je suis révoltée que l’accès aux dossiers ait été encore refusé à Jean-Luc Einaudi ». Dans l’impossibilité de consulter les archives attestant le massacre, l’écrivain était en effet de facto privé des moyens de sa défense. Quant à l’Association des archivistes de France, elle se lançait dans un réquisitoire contre ses collègues « délictueux » et, au nom de la « déontologie professionnelle », appelait de ses vœux une sanction.

Le débat qui se déroula alors sur le forum électronique de l’Association des archivistes à l’annonce de la menace de sanctions mit en évidence les différences de « sensibilité » entre les archivistes étrangers, conscients des droits des citoyens, et leurs collègues français, particulièrement imbus du sens des intérêts supérieurs de l’Etat. Les arguments de ces derniers semblaient relever d’un autre âge : « Je préfère un criminel protégé par la loi à la dictature d’une soi-disant totale transparence, à la mise en examen généralisée des pouvoirs et des individus. Le secret est un impératif démocratique (sic!) », écrivait le directeur d’un service d’archives départementales le 5 mars 1999 sur le forum de l’Association des archivistes français. A quoi l’on pouvait opposer les propos du professeur d’archivistique de l’université de Leiden, Eric Ketelaar : « Si B. Lainé n’avait pas parlé au tribunal de l’existence de ces registres [i.e les dossiers du Parquet], elle aurait commis une faute au regard de l’article 8 [du code de déontologie approuvé par le Conseil International des Archives] ». L’affaire fit beaucoup de bruit dans l’arène internationale. La réputation des archivistes français n’en sortit pas grandie. Quoique reconnue comme une corporation plutôt conservatrice, elle ne l’est pas au même degré sous toutes les latitudes, tant s’en faut. N’oublions pas que ce sont les archivistes américains qui ont alerté les historiens et l’opinion publique sur la reclassification de certains documents sous l’administration Bush !

Plusieurs facteurs expliquent sans doute cette « exception française », mais il en est deux qui relèvent de l’évidence : l’habitus de l’administration, cette fameuse « culture du secret » que l’on sait fortement ancrée dans les mentalités et la formation des archivistes issus d’une « grande école » qui, pour être réputée (et bien souvent injustement moquée) comme la plus petite, n’en instille pas moins ce non moins fameux esprit de corps. C’est comme si, imbus de leur devoir de réserve, les archivistes français se sentaient subrepticement valorisés par cette confiance que leur témoigne l’Etat, « leur » Etat, en leur confiant ses secrets (on entend ici par « secret » tous les documents non encore communicables, qu’ils recèlent un vrai secret ou pas). Mais je voudrais ici souligner que le pouvoir d’imposition de ce contrat entre l’Etat et ses archivistes est tel que même les syndicalistes des Archives nationales, qui aujourd’hui mènent pourtant une belle bataille, l’ont intériorisé au point de n’avoir entrepris qu’une bien molle défense de leurs collègues « délictueux »3. Or c’est ce contrat qu’ont rompu Philippe Grand et Brigitte Lainé en plaçant leur conscience au-dessus du « devoir de réserve ». Leur action, même si elle n’est guère mise en valeur (à l’exception du journal Libération, et grâce seulement à l’un de ses journalistes, la presse française a alors respecté l’interdit – ou n’a pas voulu prendre le temps de le comprendre – de la même manière que la revue américaine précitée) a fait son chemin. Pourtant, même au sein de la corporation des archivistes, des interrogations salutaires sont nées, des élèves de l’Ecole des Chartes ont du mal à comprendre la réaction de leurs aînés, les mentalités évoluent. On le doit à ce geste civique que les deux conservateurs ont payé cher.

Mais rassurons-nous : à l’instar de l’Eglise, l’Institution sait récupérer ses dissidents et gageons que, dans quelques décennies, l’Ecole des Chartes ou ce qui en restera, s’honorera de salles portant le nom de deux hérétiques réhabilités à titre posthume…

Paris-Berlin, le 30 septembre 2011

- Les lignes qui suivent reprennent, pour l’essentiel, un texte écrit en 1999 à la demande de la revue américaine French Politics & Society, et qui fut refusé alors même que les épreuves m’avaient déjà été envoyées. Il devait paraître dans le volume 17, n°2 (Spring 1999). Je reçus un mot embarrassé de l’éditeur, Ms Bouliane, le 8 juin 1999.

- Jean Cavignac : Le découvreur d’archives par qui l’affaire Papon a démarré.

- Le syndicat qui s’est le plus investi dans leur défense est le SNASUB, syndicat des bibliothèques.