Infographie Ouest France

Généralement, une monnaie est abandonnée parce que les citoyens qui l’utilisent n’ont plus confiance en elle. Avec le franc CFA (F CFA), il en va différemment. Les Africains concernés veulent s’en séparer parce qu’il porte la marque de la colonisation. Pour des économistes, l’histoire de la monnaie est celle de la constitution du lien social entre les individus et entre les citoyens et l’Etat souverain. Le Franc CFA demande une grille de lecture particulière. L’Etat souverain est étranger et il a été construit pendant la colonisation par le colonisateur pour s’attacher les élites africaines. En paraphrasant Marcel Mauss, c’est un fait social colonial.

Alain Chetaille dont la carrière s’est déroulée à L’Agence française du Développement, organisme de coopération avec l’Afrique principalement, livre ici une analyse politique du franc CFA.

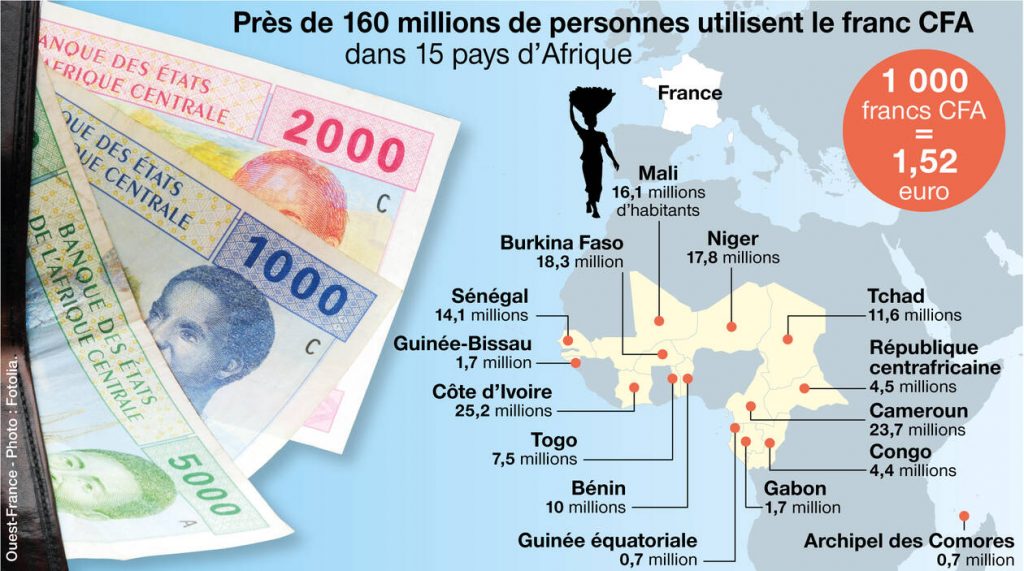

La plupart des ex-colonies françaises d’Afrique subsaharienne ont conservé le franc CFA comme monnaie commune à leur indépendance et le conservent encore aujourd’hui. Le principe qui est resté inchangé jusqu’en 2019 est le suivant : la mise en commun d’une partie des réserves de change sur un compte d’opérations géré par le Trésor et, en contrepartie, la convertibilité garantie et la parité fixe entre le F CFA et le franc français (FRF) puis entre le franc CFA et l’euro. A ces principes s’est ajouté celui de la liberté de circulation des capitaux. « La zone franc » se compose de deux zones monétaires : l’UMOA-Union monétaire Ouest-africaine créée en 1962, aujourd’hui UEMOA qui comprend huit Etats membres et la CEMAC – Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – qui regroupe six pays et prend le relais de l’UDEAC créée en 1964. Chaque zone monétaire a une Banque centrale avec à sa tête un comité de politique monétaire qui comprend deux représentants par Etat membre et deux pour la France. La participation de représentants français existe toujours pour la CEMAC. A la suite de la réforme de 2019, dite réforme « Macron-Ouatara », les représentants de la France se sont retirés des organes de décision de l’UEMOA.

Histoire coloniale et postcoloniale : Comment expliquer la longévité du franc CFA qui est vu par beaucoup d’Africains comme un héritage de la colonisation ? Certes, la signification du sigle CFA a évolué pour s’africaniser en devenant le franc de la Communauté financière d’Afrique (UEMOA) et le franc de la coopération financière d’Afrique centrale (CEMAC) mais, pour l’essentiel, la politique monétaire est restée inchangée, aux mains de la France puis de la Banque centrale européenne (BCE).

Alain Chetaille : Le franc CFA préexiste à la décolonisation puisqu’il est créé juste après la seconde guerre mondiale comme monnaie des colonies de l’Afrique subsaharienne. Le sigle CFA signifie alors Colonies françaises d’Afrique. Le dispositif se maintient à l’indépendance avec la mise en place des deux banques centrales et les Comités de politique monétaire. La parité est établie en 1945 à 1 F CFA = 2 ancien franc. C’est une parité très forte. Au moment de la création du nouveau franc en 1959, elle s’établira à 1 F CFA = 0,02 FF (1 FF = 50 FCFA) et se maintiendra inchangée jusqu’en 1994, de sorte qu’elle sera longtemps une monnaie forte.

Cette parité n’est pas neutre. Elle garantit aux élites et aux fonctionnaires un pouvoir d’achat élevé en France. Les élites ont intérêt à son maintien, en dépit des conséquences économiques d’un F CFA fort car il leur assure des facilités lorsqu’ils séjournent en France. Le CFA fort favorise, en particulier, la scolarisation des enfants en France à un coût supportable pour un fonctionnaire de rang élevé.

Histoire coloniale et postcoloniale : La longévité du franc CFA s’explique t’elle aussi par son intérêt économique pour la France ?

Alain Chetaille : A l’indépendance, le poids des ex-colonies de l’Afrique subsaharienne dans le commerce extérieur et les flux d’investissement à l’étranger de la France est loin d’être négligeable. Avec l’essor des échanges au sein de la Communauté économique européenne (CEE), la majorité de ces pays offre un intérêt économique limité. Quelques pays font exception : le Gabon et le Congo avec le pétrole, le Niger avec l’uranium. Elf puis Total, il convient de le rappeler, se développent à partir de ces deux pays pétroliers. Cette région est aussi une zone d’investissement – et de profit – pour quelques autres groupes, le cas le plus exemplaire étant celui de Bolloré. Le groupe, de 1980 à 2022, a constitué un empire africain autour du transport maritime, ferroviaire et terrestre. Il a sauté dans le train des privatisations et des concessions portuaires encouragées par le FMI et la banque mondiale. Il a aussi profité du franc CFA. Rapatrier les bénéfices en France et les convertir en euro ne posaient aucun problème. Si Bolloré s’était installé au Nigéria, par exemple, ces opérations auraient été moins faciles à mener.

Entre parenthèses, de la même façon, la convertibilité garantie associée à la liberté des capitaux a facilité les sorties de capitaux vers des paradis fiscaux pour les élites africaines même si leurs homologues nigérians et ghanéens l’ont fait dans des proportions analogues (relativement au PIB).

Reprenons le fil. Si la zone franc ne représente plus le même enjeu économique dès le début des années 1970, en revanche, elle représente toujours un enjeu stratégique. La présence de la France comme membre permanent au Conseil de sécurité de l’ONU repose sur deux piliers : la capacité nucléaire française et la capacité de mobiliser des voix à l’ONU, cette capacité étant liée au maintien du rôle de « puissance africaine » de la France qui passe pour une large part par la préservation de ses liens avec ses anciennes colonies.

La zone franc est un reste de la présence coloniale comme l’est la présence militaire française.

Histoire coloniale et postcoloniale : Avec le CFA, des pays globalement pauvres sont arrimés à la monnaie d’un pays développé puis d’une zone économique développée (l’UE). Quels ont été les effets pour le développement des économies africaines concernées de cet ancrage monétaire ?

Alain Chetaille : Dans les années 1960 et 1970, le franc français est chahuté par de nombreuses dévaluations par rapport au Deutsch mark, ce qui favorise la compétitivité de la zone franc. A partir de 1980, l’ancrage progressif du franc vers l’euro se répercute sur le F CFA. Cela facilite l’importation au détriment des productions locales, comme le riz, et handicape le développement économique des pays africains.

Dès l’origine, les zones monétaires (UEMOA et CEMAC) ne sont pas des zones économiques. En dépit d’une certaine harmonisation des droits de douane, elles n’ont pas généré un marché commun interne à chaque zone. Les disparités entre les pays côtiers et les pays de l’intérieur sont fortes et dans l’ex-AEF, entre le Tchad et la RCA, d’un côté, le Congo et le Gabon, de l’autre, ces disparités sont devenues criantes. Elles rendent très difficiles toute amorce de politique économique commune et les échanges intracommunautaires sont faibles (15 % contre 60 % en zone euro).

A partir de 1980 jusqu’en 1994, date de la seule dévaluation du F CFA, la monnaie forte est un frein évident au développement. En l’absence de possibilité d’ajustement par la dévaluation, pour réduire le déficit budgétaire, des Etats africains sont contraints de procéder à des baisses nominales des salaires des fonctionnaires, ce qui est particulièrement dur à vivre pour les personnes concernées. En janvier 1994, juste après le décès d’Houphouët Boigny, vigoureusement opposé à toute dévaluation, celle-ci est décidée, le F CFA perd 50 % de sa valeur. Le principe de la convertibilité est maintenu mais celui de la parité garantie n’a pas été respecté. Cette mesure était réclamée par le FMI et la Banque mondiale, comme condition pour restructurer la dette des Etats africains de la zone franc. L’ajustement a été très brutal et très rapide, l’appauvrissement des pays concernés en comparaison avec leurs voisins comme le Ghana et le Nigéria a été bien visible.

Histoire coloniale et postcoloniale : Que se passe t’ il après la dévaluation de 1994 ? Que deviennent les liens avec les « élites » africaines ? Aujourd’hui la présence militaire est jugée inacceptable, qu’en est-il de l’ancrage monétaire ?

Alain Chetaille : Cette période inaugure le démembrement du secteur public et l’essor d’un secteur privé africain, essor rendu parfois compliqué, comme en Côte d’Ivoire, par les guerres civiles.

Ce ne sont pas des raisons économiques qui expliquent le maintien de la zone franc après 1994 mais des raisons politiques. Les liens avec les nouvelles élites économiques s’ajoutent aux liens traditionnels avec les fonctionnaires. La France-Afrique évolue mais se maintient.

Les bases militaires sont restées pendant longtemps avant de devenir inacceptables. S’agissant de la monnaie, les pays africains n’en sont pas là, pour des raisons assez prosaïques. On l’a vu, au sein d’une même zone monétaire, coexistent des pays présentant une grande disparité économique. Or, il faut un consensus entre les pays membres. De plus, ces pays ont souvent des relations bilatérales compliquées. Ainsi, dans les années 1970, le Tchad et la RCA ont cherché – sans succès – à nouer des alliances avec des pays voisins non-membres de la CEMAC. La zone franc est petite et se maintient faute d’alternative facile à mettre en œuvre. Les Etats membres auront des difficultés à s’accorder sur une monnaie et une politique monétaire communes sans lien avec l’euro et ils ne souhaitent pas avoir leur monnaie propre, en raison de leur faible poids économique.

Histoire coloniale et postcoloniale : Quels sont les effets de l’ancrage du F CFA à l’euro sur la compétitivité des productions africaines ?

Ils dépendent… du rapport entre l’euro et le dollar. Les exportations de matières premières sont libellées en dollar, le F CFA est fort (faible) quand l’euro est fort (faible) par rapport au dollar. Pour les importations, c’est un peu différent car elles sont davantage libellées en euro, voire en renminbi, du fait du poids croissant des importations de biens de consommation chinois.

Les effets de l’ancrage monétaire varient dans le temps mais aussi dans l’espace, rendant difficile une réponse globale. Dans certains pays côtiers, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, on assiste au développement d’activités productives autres que celles liées à l’agriculture et à l’extraction des ressources du sous-sol mais, en cas de crise, pour les pays non-pétroliers, le F CFA est beaucoup trop fort. Les critiques que formulent de nombreux pays de la zone euro à l’égard de la politique de la Banque centrale européenne (BCE), préoccupée exclusivement de la lutte contre l’inflation, au détriment d’autres priorités comme la croissance, sont encore plus justifiées pour les pays africains.

Histoire coloniale et postcoloniale : L’action de la puissance publique sur l’économie passe classiquement par deux canaux, celui de la politique budgétaire et celui de la politique monétaire qui, elle-même, agit via le taux d’intérêt et le crédit à l’économie. Ces « leviers » pourraient-ils être mieux actionnés afin de favoriser une politique de développement?

Alain Chetaille : La politique budgétaire a des possibilités d’action limitées en raison du faible poids de la fiscalité sur le revenu direct. La politique de crédit est restrictive. Les taux d’intérêt sont élevés et de nombreuses entreprises ne présentent pas les garanties demandées par les banques. Par définition, seul le secteur formel peut bénéficier du crédit bancaire, or une grande partie de l’activité économique est informelle et recourt pour se financer à d’autres moyens, comme les tontines. Le secteur bancaire privé s’intéresse surtout au financement du commerce extérieur, ce qui présente peu de risques. Pendant la période coloniale et dans les années qui suivirent l’indépendance, le système bancaire était plus diversifié avec des organismes qui finançaient la dépense intérieure, via l’immobilier, la consommation… Ils ont largement disparu.

Histoire coloniale et postcoloniale : Le directeur de l’Institut de recherche pour le développement (IRD), Marc-Antoine Pérouse de Montclos, écrivait dans un article au titre résolument néo-colonial « En Afrique l’Elysée se fait désormais dicter sa conduite », publié dans Le Monde du 17 janvier 2025, que « Il n’est pas anodin que les juntes militaires qui se sont emparées du pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger se soient empressées de quitter la Cedeao (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) qui fait souvent figure de coquille vide, mais se soient bien gardées de sortir de la zone du franc CFA, dont la convertibilité et la stabilité leur permettent d’avoir accès à des devises essentielles au fonctionnement de pays enclavés et pauvres ». Qu’en pensez-vous ?

Alain Chetaille : La Cedeao est une coquille vide sur le plan économique mais pas sur le plan politique. Les juntes militaires l’ont quittée pour des raisons politiques, la Cedeao s’étant opposée aux coups d’Etat.

Histoire coloniale et postcoloniale : en 2019 a été décidée la réforme dite Macron-Ouattara qui concerne seulement l’UEMOA et devrait conduire au passage à une monnaie – l’éco – dont le nom serait moins chargé symboliquement. D’ores et déjà, les devises ne sont plus déposées sur un compte du Trésor public français et la France n’a plus de représentation officielle dans le conseil de gestion de la monnaie de la zone. Cependant, la garantie de la parité et de la convertibilité perdure. Nous avons vu que les Etats qui relèvent de la zone ne sont pas en mesure de décider de leur politique monétaire, déléguant à la BCE cette composante hautement symbolique de la souveraineté. Cette réforme permettra t’elle aux Etats concernés de mener une politique monétaire indépendante ?

Alain Chetaille : On ne peut pas imaginer que la BCE garantisse la parité et la convertibilité du CFA sans exercer un droit de regard sur la politique monétaire de l’UEMOA. La seule réforme qui supprimerait cette tutelle serait radicale : on abandonne l’ancrage monétaire et le CFA fluctue. Les élites africaines ont toujours invoqué les vertus de la stabilité pour justifier l’intangibilité de la parité.