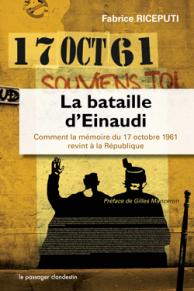

En 2015, j’ai intitulé un livre La Bataille d’Einaudi, comment la mémoire du 17 octobre 1961 revint à la République (1). Deux ans plus tard, je me dis que j’aurais pu ajouter : …ou pas.

Bien sûr, le pogrom anti-algérien commis par la police parisienne le 17 octobre 1961 à Paris n’est plus occulté. Il y a maintenant vingt ans au moins qu’il est véritablement sorti de la sorte de clandestinité mémorielle dans laquelle il avait été maintenu. Lors du procès Papon, le 16 octobre 1997, face à celui qui supervisa le massacre et qui répétait avec assurance ses mensonges de 1961 devant une cour d’assises, l’admirable déposition de Jean-Luc Einaudi, faite à la demande des parties civiles juives et du Mrap, fit alors connaître l’évènement au grand public.

Depuis sa Bataille de Paris (1991), d’autres historiens ont travaillé. Aujourd’hui, les faits, pour l’essentiel, sont établis. Bien sûr, on peut creuser encore, par exemple la question des responsabilités politiques au sein du régime gaulliste, du Premier ministre Michel Debré surtout, farouchement opposé aux négociations avec le FLN et auquel, on l’oublie trop souvent, obéissait directement Maurice Papon. Mais la négation du massacre ce jour-là d’une centaine au moins de manifestants pacifiques n’a plus cours que dans les bas-fonds de la « fachosphère », dont elle est devenue, un peu comme la négation de la Shoah mais avec moins de risques, un marqueur.

Depuis des dizaines d’années, un peu partout en France, des militants organisent des manifestations commémoratives chaque 17 octobre.

Ils ont notamment obtenu la pose de plaques, parfois même des rues « du 17 octobre 1961 », dans des dizaines de villes. Mais ils doivent continuer à exiger une pleine reconnaissance par la République. Car cette dernière, de 1961 à 2017, n’a produit en tout et pour tout que quatre lignes de communiqué présidentiel. Il admet l’existence d’une « sanglante répression », compatit à la « douleur des victimes », mais ne nomme pas un crime d’Etat qui eut des responsables, des exécutants, un mode opératoire et un bilan. Il a été arraché à François Hollande le 17 octobre 2012. La même année, le Sénat a adopté le principe d’un lieu de mémoire, sans qu’aucune suite ne soit donnée. Certaines archives (celles de l’Elysée, en particulier les notes aux conseils des ministres par le secrétaire général de la Présidence de la République), sont toujours non-communicables. Au lycée, rien n’interdit aux enseignants d’évoquer cet événement, mais rien dans les programmes ne les oblige, ni ne les encourage à le faire.

Pourquoi ce crime reste-t-il si difficile à avouer pour ce qu’il fut — un crime colonial, raciste, d’État — , encore davantage indicible officiellement que d’autres massacres coloniaux français beaucoup plus massifs perpétrés dans les colonies ? Parce qu’il s’est produit à Paris, sous la Ve République, et qu’il eut pour exécutants des policiers français et pour victimes des immigrés algériens protestant avant tout contre une discrimination raciste, un couvre-feu au faciès induisant déjà un niveau de violence policière extrême. Une répétition à plus grande échelle de la violence raciste banalisée et admise au quotidien de très longue date au sein de la police française, notamment avec l’assassinat de manifestants algériens le 14 juillet 1953, événement effacé de l’histoire et heureusement remis au jour par l’enquête conduite soixante ans plus tard par Daniel Kupferstein (Les Balles du 14 juillet 1953, film et livre).

Il est à craindre qu’une pleine reconnaissance de ce crime d’Etat soit aujourd’hui politiquement moins envisageable qu’elle ne l’était à la fin des années 1990. L’actuelle flambée d’altérophobie (racismes, islamophobie), comparable dans son intensité à celle des années de la guerre d’Algérie, ne prédispose guère, on le voit bien, à la lucidité sur l’héritage colonial. L’extrême dépendance du pouvoir politique actuel à l’égard d’une police travaillée en profondeur par l’extrême droite tout comme elle l’était en 1961, le caractère à nouveau massif des violences policières comme mode de maintien de l’ordre dans les quartiers populaires et dans la répression des mouvements sociaux, le recours à l’état d’urgence permanent ne poussent pas précisément à revenir sur un massacre policier au faciès, dont Pierre Vidal-Naquet disait qu’il est un évènement matrice dans l’histoire contemporaine.

Notre époque est à une régression politico-mémorielle : le désir de roman historique national édifiant, charriant tous les négationnismes, est l’une des modalités de l’extrême droitisation avancée de la société française. Lorsqu’il a tenu ses propos de campagne électorale (à Alger) sur « la colonisation » comme « crime contre l’humanité », le candidat Macron a dû, dès le lendemain, corriger le tir illico presto, ce qu’il a fait à Toulon, l’une des capitales de la nostalgérie… Dans les années 1990, la redécouverte de la sale guerre d’Algérie s’était produite dans la foulée d’un retour sur les crimes de Vichy. Nous semblons prendre aujourd’hui le chemin inverse. Tout récemment, le maire de Montalembert (Deux-Sèvres), craignant des « réactions » de ses administrés, a fait enlever du texte d’une plaque commémorative la mention du rôle, pourtant bien réel, de gendarmes dans la déportation en 1942 de juifs de sa commune vers Auschwitz.

Oui, décidément, la Bataille d’Einaudi doit continuer.

Fabrice Riceputi

(1) La Bataille d’Einaudi, comment la mémoire du 17 octobre 1961 revint à la République, préface de Gilles Manceron, Editions Le Passager clandestin, 2015.