1 100 victimes civiles algériennes de l’OAS

à Oran, de 1961 à 1962

La sinistre Organisation armée secrète (OAS) a fait, entre 1961 et 1962 à Oran, plus de 1 100 victimes civiles algériennes, a affirmé mardi l’historien Sadek Benkada.

S’appuyant sur une étude sur les victimes de cette organisation terroriste dans la ville d’Oran, entamée en 2002 et non encore achevée, Sadek Benkada a précisé qu’il est «difficile de déterminer le nombre exact des victimes des crimes commis par l’OAS», ajoutant que plusieurs de ces victimes «n’ont pas été inscrites sur les registres de décès de l’état civil».

La non inscription des victimes de l’OAS résulte de plusieurs facteurs, a affirmé cet historien dans une conférence intitulée Villes et massacres collectifs : le cas d’Oran 1961-1962, organisée par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC).

«Dans certains cas on enterrait les victimes dans l’urgence, sans recourir à l’état civil, dans d’autres, les victimes étaient méconnaissables, le lynchage étant l’une des méthodes d’exécution de l’OAS», a-t-il expliqué, ajoutant que dans certains cas, les assassins de l’OAS tuent et enterrent leurs victimes.

Lors de la période post-indépendance du pays (1963-1964), a ajouté M. Benkada, plusieurs nouveaux locataires de maisons coloniales avaient découvert des ossements humains dans les caves et les jardins.

«Une grande majorité des victimes des “massacres des routes” perpétrés par de faux officiers de l’armée française, érigeant de faux barrage sur la route reliant Oran et Tlemcen, n’a pas été inscrite sur les registres» de l’état civil, a-t-il en outre révélé.

Le conférencier a, par ailleurs, souligné que les Algériens n’étaient pas la seule cible de l’OAS, indiquant que «des appelés de l’armée française et des officiers français engagés dans la lutte anti-OAS, ont été également la cible des exactions de la sinistre armée terroriste».

Oran est l’une des villes algériennes où les opérations de l’OAS «furent les plus sanglantes ayant laissé la région dans un état apocalyptique l’été 1962», a-t-il encore soutenu.

«L’étude sur la victimologie de guerre dans la ville d’Oran puise sa matière dans plusieurs matériaux mémoriels, dont les registres de décès de l’état civil algérien et européen, les archives des pompes funèbres, la liste des inhumations, ainsi que des registres de réquisition des autorités militaires, médicales et policières», a indiqué l’historien Benkada.

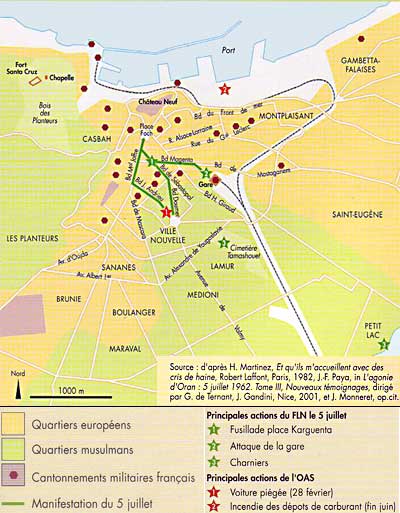

Les logements du centre-ville d’Oran (rue d’Arzew, rue Alsace-Lorraine, Front-de-Mer, place d’Armes – où se trouvent la mairie et le théâtre) ont toujours été plus ou moins réservés aux Européens, tandis que les quartiers extérieurs pouvaient conserver une certaine mixité. A partir de l’été 1961, l’extrême violence de l’OAS contre les Algériens provoque une ségrégation totale des populations. Les quartiers Centre-Ville, Saint-Antoine, Plateau-Saint-Michel, Gambetta, Saint-Eugène, deviennent à 100 % européens ou juifs, tandis que Ville-Nouvelle (Medina Jdida en arabe oranais), Lamur, Médioni, Victor-Hugo et Petit-Lac se retrouvent entièrement musulmans. Début 1962, Ville-Nouvelle, le quartier musulman le plus proche du centre-ville, est entouré de barbelés.

Etudes biaisées, mémoire sélective

Le drame du 5 juillet 1962 à Oran reste peu connu en France, sauf parmi les rapatriés d’Algérie, qui en font un élément fondamental de leur mémoire. Souvent en instrumentalisant cette terrible journée pour justifier, a posteriori, l’impossibilité pour eux de «vivre avec les Arabes». Dans les reportages sur les pieds-noirs revient régulièrement une phrase : «Après le 5 juillet à Oran, on a compris qu’ils ne voulaient pas de nous, qu’on devait partir !2» Or, depuis un demi-siècle, ne circule en France que leur version, alimentée par les récits terrifiés de ceux qui ont vécu cette journée – ou de ceux qui en ont simplement entendu parler : «J’ai mon cousin qui y était, il m’a raconté… » Au début des années 1980, la revue pied-noire L’Echo de l’Oranie entreprit un important travail de collecte de cette mémoire, publié dans un ouvrage en trois volumes, L’Agonie d’Oran, sous la direction de Geneviève de Ternant (éd. Gandini, Nice, 1985-2001)

3.

Les seuls historiens à avoir travaillé sur le sujet, Jean Monneret et Jean-Jacques Jordi4, ont ceci de particulier d’être tous les deux non seulement nés en Algérie, mais idéologiquement marqués par la défense des pieds-noirs, considérés comme les éternelles victimes du Front de libération nationale (FLN), des «Arabes», du général de Gaulle, des médias, etc. Leurs travaux s’appuient essentiellement sur des récits de pieds-noirs et sur les archives militaires de l’armée française.

Aucun ne semble avoir songé à se rendre en Algérie afin de confronter ses sources aux témoignages des Algériens. Il en résulte des études tronquées, pleines de fausses interprétations, et systématiquement orientées vers la théorie selon laquelle les pieds-noirs ont été obligés de partir, car c’était «la valise ou le cercueil»5. Or, après deux semaines de fuite affolée, les départs des Français d’Oran ralentirent considérablement. «Dès août, le sentiment de sécurité était totalement revenu», se souvient M. Guy Bonifacio, qui n’a jamais quitté sa ville natale. En 1965, Oran comptait encore plus de vingt mille pieds-noirs.

La journée sanglante du 28 février 1962 à Oran

L’installation de la terreur

Depuis l’installation à Oran en août 1961, du chef O.A.S. de l’Oranie, Edmond Jouhaud, ce dernier et son organisation n’avaient cessé de

plonger de jour en jour la ville dans la plus effroyable des horreurs.

Janvier et février 1962, ont été les mois où l’O.A.S. a atteint à Oran, le plus haut degré dans sa folie meurtrière. Les commandos O.A.S. organisés en « collines », équivalant des « deltas » à Alger, multipliaient attentats à la bombe et assassinats, visant aussi bien des Européens que des Algériens. Parmi leurs victimes figurent, entre autres, le directeur des PTT (15 février), le commandant Boulle (6 février), le maire de Télagh Quiévreux de Quiévrain, détenu à la prison d’Oran, enlevé de la gare lors de son transfert sur Blida, et trouvé assassiné avenue de Saint Eugène (22 février), les époux Fodil Abassia et Mustapha7, assassinés à la clinique du Front de mer (2 février) etc.

La situation sécuritaire était tellement intenable que les autorités civiles, représentées par le Préfet IGAME par intérim, Denizot et l’autorité militaire représentée par le général Cantarel, commandant du corps d’armée d’Oran (C.A.O.), avouaient ouvertement leur incapacité à lutter efficacement contre l’O.A.S., tant cette organisation jouissait de la complicité et du soutien quasi complet de la population européenne et des corps constitués ( douaniers, gardiens de prisons, pompiers etc.) et surtout des services de sécurité (police et armée) composés en majorité de pieds noirs totalement acquis à la cause de l’O.A.S.

Dès sa première visite à Oran, le nouveau Commandant supérieur des forces armées en Algérie le général Ailleret, prit la décision de destituer le colonel Petit, commandant du secteur d’Oran, que son immobilisme et sa passivité firent soupçonner de complaisance avec les activistes. Mais, son remplacement par un officier général, en l’occurrence le général Michel Fritsch, n’améliora pas pour autant la situation meilleure du fait des rapports tendus qu’il avait avec le préfet de police Denizot.

De ce fait, le général Cantarel a demandé à plusieurs reprises au général Ailleret d’user de son autorité auprès du général Fritsch, pour fixer clairement avec lui la nature de sa mission, à savoir mener la lutte contre l’O.A.S., et non sa propre guerre contre l’organisation urbaine

FLN de la zone d’Oran, dirigée alors par les réseaux de Benguesmia-Chadly Djillali alias « Si Abdelhamid » et de Bachir-Bouyedjra Ahmed

alias « Si Abdelbaki ».

Profitant de sa présence à Oran, le 16 février 1962, lors des funérailles du lieutenant Jacquot, abattu par le FLN, le général Ailleret à l’issue d’un

entretien houleux avec le général Fritsch, comprit que ce dernier, « était désormais déphasé par rapport à l’évolution des événements […] Notre colonel n’avait en somme pas fait sa reconversion contre l’O.A.S.8». Le jour même, Ailleret, le relève de ses fonctions et charge le colonel Louisot du secteur de Télagh, de l’intérim du commandement du secteur d’Oran.

Entre-temps, des discussions sont ouvertes entre le général Ailleret et Pierre Mesmer, ministre des Armées, pour l’envoi à Oran du général

Joseph Katz. Celui-ci arrive à Oran dans la soirée du 19 février. Le lendemain, il était à son nouveau poste de commandant du secteur autonome d’Oran (S.A.O.R.). Le général Katz avait pour principale mission de démanteler l’organisation subversive. La tâche n’était pas facile.

Dès son arrivée, le général Katz trouva la ville complètement plongée dans l’horreur, et la population entièrement désarmée devant la violence

des commandos O.A.S. Il faut dire aussi que, l’incurie et la complaisance de ses prédécesseurs du SAOR (Secteur autonome d’Oran), ont été pour beaucoup dans la dégradation de la situation sécuritaire ; il était même reconnu que le général Fritsch menait « une politique de neutralité favorable à l’O.A.S. sans que personne ose jamais mettre bon ordre9 ». Cette situation a amené l’O.A.S. à imposer sa loi et à entreprendre des actions « ponctuelles » de plus en plus sanglantes. C’est la période où en toute impunité, le 13 janvier 1962, un commando de six hommes de l’O.A.S. déguisés en gendarmes avec la complicité des gardiens, se présente à la prison civile d’Oran, avec de faux papiers signés par le préfet d’Oran, se fait remettre quatre militants du FLN condamnés à mort : Guerrab Lahouari, Freh Mohamed, Sabri et Si Othmane. Ils seront trouvés quelques heures plus tard assassinés dans le bois de Canastel.

La veille de l’arrivée du général Katz, le 18 février ; un raid pirate O.A.S. bombarde le centre de l’Etat-major de l’ALN à Oujda. En réponse à la directive du 22 janvier, prise par le délégué du gouvernement, Jean Morin, mettant en place dans les grandes villes un nouveau dispositif de lutte contre l’O.A.S., Raoul Salan, chef suprême de l’O.A.S., publie le 23 février son instruction n° 29, appelant à la guerre civile. Le jour même de sa publication, un conseiller général musulman proche du FLN, Ouali Chaouch est abattu en pleine ville européenne.

Désormais, plus que jamais plastiquages et assassinats se succéderont à un rythme d’enfer. L’OAS avait employé contre la population algérienne toutes les formes d’extermination individuelle et collective : lynchages, ratonnades, exécution des malades à l’intérieur même des hôpitaux, enlèvements et exécutions des condamnés à mort détenus à la prison d’Oran, tirs au mortier 81 et aux grenades à ailettes, tirs de snipers à partir des immeubles.

« L’attentat le plus meurtrier de la guerre d’Algérie »

La journée du mercredi 28 février sera l’une des plus sanglantes. Le matin vers 10 heures, près du cinéma Régent (rue Ben Mhidi, ex-rue

d’Arzew), deux jeunes soldats du contingent sont fauchés, mitraillés par un commando O.A.S. en voiture. Faut-il rappeler que l’O.A.S. incluait

également dans sa stratégie criminelle, les « actions ponctuelles » contre les jeunes soldats métropolitains10, à qui elle n’a jamais pardonné le rôle qu’ils ont joué dans l’échec du putsch d’avril 1961.

Ce même jour qui correspond au 23e jour du ramadhan, vers la fin de l’après midi, à quelques heures de la fin de la rupture du jeûne ; deux

voitures piégées, dans lesquelles on avait placé deux obus 105, furent mises en stationnement derrière les deux kiosques à tabacs, en plein

milieu du quartier musulman de Medina Jdida. Les mains criminelles avaient choisi délibérément cet endroit très fréquenté par la foule qui

s’agglutinait, en fin de journée du Ramadhan, devant les étals des marchands de zlabia. Quand soudain, vers 16 heures 45, une très forte

déflagration se fit entendre : les deux obus 105, placés dans les deux voitures piégées venaient de semer la mort la plus horrible. Des deux

voitures piégées on n’a pu trouver que la partie avant d’une Peugeot 403 camionnettes bâchées ; quant à la deuxième, elle était difficilement identifiable, entièrement pulvérisée par la bombe qu’elle transportait.

Les premiers moments de choc disparus, toute la population de Medina Jdida en un seul élan s’est déplacée sur le lieu du drame. La découverte de ce charnier donna lieu à des scènes de douleur qui restent ineffaçables dans les mémoires. Hommes, femmes et enfants ont dû ramasser les corps déchiquetés, lambeaux par lambeaux dans une atmosphère irrespirable où l’odeur de la chair sanguinolente s’est mêlée à d’odeur âcre de la poudre. La plupart des visages étaient méconnaissables, les corps étaient réduits en charpie. Les murs dégoulinaient de sang et de morceaux de chair. Les femmes ne supportant pas que les corps des victimes soient couverts de papier de journaux et de carton, ont enlevé spontanément leur voile, d’autres ont ramené de leur maison des draps blancs, pour les couvrir.

Avec une force hallucinante, l’explosion avait anéanti le bloc où se trouvaient la vespasienne et les kiosques à tabacs. Les personnes qui se

trouvaient tout près du lieu de l’explosion, n’ont jamais pu être identifiées.

La population encadrée par les militants FLN a essayé d’organiser les premiers secours. Les plus touchés ont été dirigés vers l’ « hôpital du

FLN » où les quelques rares médecins algériens, ont opéré dans des conditions très difficiles. Les ambulances dépêchées par les militaires

français ont dirigé les autres blessés vers l’hôpital civil. Ceux qui ont eu la chance d’être soignés, ont fini par être achevés par un commando O.A.S dans leur lit.

Les correspondants de la presse internationale et métropolitaine, présents à Oran, se sont déplacés rapidement sur les lieux. Les responsables politiques du FLN, aidés de quelques notables de Médina Jdida, ont pris aussitôt en charge les journalistes en les faisant circuler parmi les cadavres et les décombres occasionnés par l’explosion. Cet attentat « est le plus sanglant de la guerre d’Algérie », écrira J.-P. Renard, dans Paris-Presse11 du 2 mars 1962. De son côté, Léo Palacio, correspondant du journal Le Monde à Oran, écrit le même jour : « Mercredi à 16 h., la foule des promeneurs déambulait… Tout à coup, à quelques minutes d’intervalle, ce furent deux violentes explosions : deux obus de 105 déposés dans une 403 Peugeot et une camionnette tôlée Citroën venaient de sauter. Les véhicules furent désintégrés, tandis que tout était déchiqueté alentour. Le sol se joncha de corps d’hommes de femmes et d’enfants atrocement mutilés méconnaissables, des lambeaux humains, des morceaux de chair qui baignaient dans le sang. Quelques maisons vétustes dans lesquelles vivaient entassées depuis l’exode plusieurs familles s’écroulèrent dans un nuage de poussière, les blessés hurlaient. Plusieurs canalisations coupées par l’explosion déversaient des flots d’eau. La patrouille militaire fut aussitôt prise à partie par une foule hystérique. Ambulanciers, brancardiers militaires européens durent renoncer à pénétrer en Ville Nouvelle pour éviter des incidents. »

Un jeune soldat algérien du contingent, isolé, abandonné par ses compagnons européens qui avaient pris la fuite, s’agrippa obstinément à

son fusil, refusant de le céder à la foule déchaînée. Il sera froidement abattu par une balle dans la nuque, par un fidaï, visiblement emporté par

la rage et le sentiment d’impuissance devant tant d’horreur.

Par cet attentat, l’O.A.S. venait d’atteindre le seuil de l’intolérable et de franchir un nouveau pas dans le crime génocidaire organisé qui a

«dépassé les limites jusque là connues de l’horreur».

En vérité, on était arrivé au point de non retour. Cet attentat meurtrier constitue désormais le levain de haine qui séparera irrémédiablement les deux communautés. Le nombre réel des victimes de ce carnage ne sera jamais connu. En tout état de cause, les estimations officielles avancent le chiffre de 80 morts et de 150 blessés.

Le lendemain, jeudi 1er mars, la population algérienne, meurtrie et excédée par le carnage s’est préparée à envahir le quartier européen le

plus proche, le plateau Saint Michel.

Après la prière d’el Asr, de grandes manifestations ont été organisées dans tous les quartiers à majorité musulmane. De nombreux

manifestants munis d’armes de fortune et hissant le drapeau national en tête s’apprêtaient à se diriger vers la place des Victoires, le « Forum

d’Oran » au coeur de la ville européenne. Les membres de l’organisation FLN ont rencontré beaucoup de difficultés pour dissuader les

manifestants d’affronter les Européens dans leur propre fief, tant ils craignaient non sans raison, que les activistes de l’O.A.S. n’attendaient

que cette occasion pour achever le funeste travail déjà commencé la veille. Ils promettent aux manifestants sans croire eux-mêmes d’ailleurs à

leur promesse, que tous les morts seront vengés dans les jours qui viennent.

Le commandement du S.A.O.R. partagé entre le sentiment d’incapacité à protéger la population musulmane et le sentiment de faiblesse devant tant d’audace meurtrière de l’O.A.S., a ordonné le déploiement des troupes sur les franges limitrophes des quartiers musulmans et européens afin de prévenir des affrontements intercommunautaires. En même temps, le couvre-feu est décrété pour plusieurs jours.

Le bruit de l’explosion des voitures piégées est parvenu jusqu’à l’intérieur des cellules de la prison civile, située tout près de Medina Jdida. Les détenus qui se trouvaient à cette heure-ci de la journée en corvée dans la cour de la prison avaient très bien entendu la déflagration, et voyaient nettement monter du côté de « Tahtaha » la place centrale de Medina Jdida, une épaisse fumée noire. Par les cris horribles qui ont suivi l’explosion, ils avaient compris que quelque chose de très grave venait de se passer dans le quartier. À leur retour dans les cellules, la nouvelle avait circulé comme une traînée de poudre.

Les détenus, vivant dans la hantise permanente des enlèvements, avaient un moment cru que s’était la prison qui était visée par les roquettes. Pressentiment amplement justifié, puisque le lundi 5 mars 1962, à deux jours de la fin du Ramadhan, un commando de l’O.A.S. composé d’une trentaine d’homme revêtus d’uniformes militaires avait réussi, avec la complicité des gardiens à introduire dans la cour intérieure de la prison civile, deux voitures pleines de plastic avec des bidons d’essence et du butane. L’explosion, qui fut déclenchée à 20 heures, a provoqué la mort de nombreux détenus algériens, asphyxiés ou brûlés vifs dans leurs cellules. Des dizaines d’autres furent grièvement blessés

12.

Plusieurs témoins qui, à l’époque habitaient les faubourgs en hauteur comme Gambetta ou les Planteurs, ont pu voir l’épais nuage en forme de

champignon qui montait du milieu de la ville ; ils ont très vite compris que cela ne pouvait provenir que de Médina Jdida, sachant pertinemment

que ce quartier algérien était le plus visé par l’O.A.S.

La lente réappropriation de la mémoire

L’attentat considéré à l’époque déjà comme l’un des plus meurtriers de la période de la guerre de libération, ne sera dépassé dans l’horreur que par l’explosion de la bombe du port d’Alger le 2 mai 1962. Alors que ce dernier attentat est commémoré chaque année, «parce que porté par la mémoire ouvrière, pris en charge par la mémoire du syndicat U.G.T.A.», dira avec justesse Fouad Soufi, l’attentat de Médina Jdida est demeuré pendant très longtemps absent du rituel commémoratif officiel. Il a fallu attendre le 1er novembre 1969, pour qu’une modeste stèle soit élevée à l’endroit même où s’est produit le drame.

À la faveur du déverrouillage idéologique qui a suivi les glorieuses journées d’octobre 1988, les anciens membres de l’ALN, les anciens condamnés à mort et les membres de l’Organisation civile du FLN (OCFLN), jusque-là, noyés dans la nébuleuse de l’Organisation des Anciens Moudjahidines et libérés du carcan tutélaire de la prétendue « ré-écriture de l’histoire de la guerre de libération nationale », ont créé l’Association des Résistants et Ayant-droits de la wilaya d’Oran. Le premier souci des dirigeants de cette association, était le rapprochement avec le milieu universitaire notamment les historiens travaillant sur la guerre de libération en générale et la période OAS en particulier, principalement, Fouad Soufi et moi-même.

Lorsqu’au début de 1992, alors que le temps semblait avoir effacé sinon enfoui au fond de la mémoire collective le douloureux souvenir du

drame du 28 février 1962 ; qu’aucune chronologie établie depuis 1962, n’a retenu cette date (F. Soufi). À ce moment là, l’idée nous vint de proposer à l’association de ne pas se cantonner à la célébration du 30° anniversaire des accords d’Evian ; mais, qu’il fallait se réapproprier la mémoire de l’événement et le réinscrire dans le calendrier des commémorations des événements dramatiques. Et le 28 février 1992, la société civile a commémoré, pour la première fois, en présence de tous les anciens responsables du réseau FLN de la ville ce douloureux souvenir. À cette occasion, on a ajouté à la stèle, une plaque commémorative sur laquelle sont gravés les noms des 27 victimes identifiées (dont un seul enfant de 10 ans) et 9 mentions « inconnu ». Cependant, le nom de l’enfant en question qui ne fut pas gravé sur la plaque de marbre, est celui de la petite Aïcha Djari, qui accompagnait au moment du drame, son père Abdelkader Djiari. Mais comme le dit à juste titre Fouad Soufi, «Le 28 février 1962 ne sera pas non plus gravé dans la mémoire collective algérienne.»

Le devoir de mémoire ayant été mené, il fallait commencer le travail de recherche historique 13 sur le bilan de cette journée. C’est le travail que nous menons depuis déjà cinq ans par des recherches sur les registres de décès de la commune d’Oran afin d’établir la liste complète de toutes les personnes tuées appartenant à toutes les communautés, victimes des actions de l’OAS.

- Extrait du dossier publié dans Le Monde diplomatique de janvier 2012. Voir 4864.

- Cf. Gilles Pérez, Les Pieds-noirs. Histoires d’une blessure, 156 minutes, première diffusion sur France 3 le 18 novembre 2006.

- Auxquels s’ajoutent deux autres recueils de souvenirs : Gérard Israël, Le Dernier Jour de l ’Algérie française, Robert Laffont, Paris, 1972, et Alain-Gérard Slama, «Oran, 5 juillet 1962: le massacre oublié», L’Histoire, n° 231, Paris, 1999.

- Jean Monneret, La Tragédie dissimulée. Oran, 5 juillet 1962, Michalon, Paris, 2006, et Jean-Jacques Jordi, Un silence d’Etat, Soteca, Paris, 2011.

- Pour une étude critique de cette théorie, cf. Pierre Daum, Ni valise ni cercueil. Les pieds-noirs restés en Algérie après l’indépendance, Actes Sud, Arles, 2012.

- Saddek Benkada, «Le retour à l’événement: la réinscription mémorielle de la journée du 28 février 1962 à Oran», colloque de l’université de Skikda, 2008 : http://www.univ-skikda.dz/revolution/liens_1/Actes%20Colloque%20Skikda%20FINAL.pdf à partir de la page 229

- Sur l’assassinat de Abassia et Fodil, Mustapha, cf. Gallissot, René, Algérie, Engagements sociaux et question nationale, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier Maghreb, Paris, les Editions Ouvrières, 2007.

- Ailleret général Charles, Général du contingent. En Algérie, 1960-1962, Paris, Grasset, 1998, p. 283.

- Idem, p. 286

- Les jeunes du contingent se sont réunis dans l’Organisation clandestine du contingent, pour contrecarrer les menées des Ultras présents dans les rangs de l’armée.

- D’après Soufi, Fouad, « Oran, 28 février 1962 – 5 juillet 1962. Deux événements pour l’histoire, deux événements pour la mémoire », in La Guerre d’Algérie au miroir des décolonisations françaises. Paris, S.F.H.O.M., 2000, pp. 635-676.

- Kessel Patrick ; Patrick et Pirelli, Giovanni, Le Peuple algérien et la guerre. Lettres et témoignages d’Algériens 1954-1962, Paris, F. Maspéro, 1962.

- Ricoeur, Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2000