paru le 14 octobre 2015 aux éditions Hoëbeke

par François Nadiras (à partir du compte-rendu de cet ouvrage publié sur le site des 4acg, revu et complété avec l’aide de l’historien Michel Mathiot).

Une leçon d’histoire

Dans un livre abondamment — et magnifiquement — illustré de documents de l’époque, manuels scolaires, planches pédagogiques de « L’Office colonial scolaire », cartes géographiques et économiques, photos, l’auteur répond à ces questions, et à bien d’autres, de manière extrêmement concrète et étayée. Ces nombreuses planches sont plus que des illustrations. Elles sont sources de commentaire possible sur ce que représenta la colonisation pour le colonisateur comme pour le colonisé. Au-delà de son texte, qui est une analyse globale, Didier Daeninckx laisse au lecteur le soin de réfléchir à chaque document et de se forger lui-même son opinion.

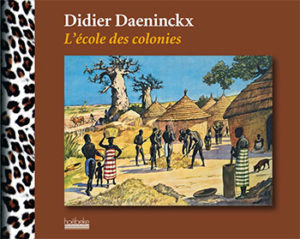

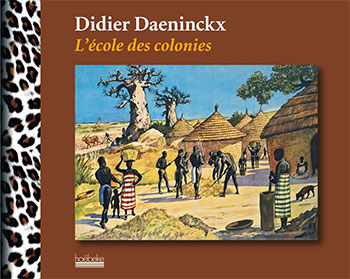

Le format et la couverture sont ceux d’un « beau livre », du genre de ceux qu’on offre à Noël et qui vont terminer leur courte vie dans une bibliothèque comme objet d’ornement. Or, il faut le savoir, ce n’est nullement le cas. Plus d’un universitaire pourrait en commenter chaque page avec ses étudiants, et en faire un livre vivant. C’est un livre inclassable, qui laisse le lecteur averti en haleine.

A travers la vie d’un jeune instituteur métropolitain nommé en septembre 1945 en Kabylie, qui arrive plein d’idéal et tout empreint de sa mission d’éducation, et qui va découvrir peu à peu la réalité, c’est réellement au mythe des bienfaits de la colonisation que s’attaque l’auteur. Le récit évolue des illusions de la Victoire (1945) et de celles du Statut organique de l’Algérie (1947), jusqu’au désespoir du chapitre de conclusion à travers l’exil volontaire de l’enseignant, qui a compris que la raison restera impuissante. Il faudra encore cinq années de souffrances généralisées pour que ces illusions se transforment en réalité. On achève la lecture de ce livre sous l’emprise d’une profonde tristesse, sentiment exacerbé par le chapitre de fin, tel un gâchis doublé d’un adieu. C’est une fiction dont on ne se rend pas compte d’emblée, en l’absence de présentation et d’introduction. Ni d’ailleurs de conclusion. Primo Lévi écrivit que l’auteur ne doit pas s’indigner mais inciter par son texte le lecteur à le faire, et à conclure donc lui-même. On ne peut qu’être indigné de constater le résultat de ce désastre prévisible et l’ineptie humaine restera sans doute la conclusion de ce maître-livre de réflexion.

La question de l’école est d’habitude rarement évoquée dans les discours de vulgarisation. Il faut chercher dans des actes de colloques scientifiques pour s’informer. Et justement le livre de Didier Daeninckx, qui surgit comme un diable sorti de sa boite, nous invite à une véritable leçon d’histoire en portant cette question sur le devant de la scène. Une leçon riche d’une profusion de documents plus étonnants les uns que les autres, qui ont façonné des générations de petits Français qui trouvaient là de quoi nourrir ce sentiment de supériorité que le colonisateur voulait infuser dans leur esprit.

A l’heure où, à propos notamment des réfugiés et des immigrés, le vocabulaire colonial revient d’une manière inquiétante dans le débat politique, les propos de Didier Daeninckx résonnent brutalement avec l’actualité immédiate.

Quand l’école française justifiait la colonisation

« Sous l’influence de la France, le Noir inerte devient un serviteur docile dont la force physique s’applique à un travail utile ; le bandit soudanais un combattant discipliné dont le mépris de la vie se transforme en vaillance héroïque, l’Asiatique souple et avisé, un soldat alerte ou un intelligent auxiliaire de commerce. Partout, la France met heureusement en œuvre le concours de l’indigène, soit pour consolider sa domination, soit pour en aider le développement. » Voilà ce qu’apprenaient sur les bancs de l’école, La Géographie par l’image et la carte en main, les petits Français dans les années 1920 !

C’est à une plongée – assez effarante – au cœur d’une idéologie dévastatrice, suffisante et raciste que nous invite Didier Daeninckx dans L’École des colonies. Une œuvre de fiction qui s’appuie sur près de 300 documents d’archives (manuels scolaires, ouvrages ou matériel pédagogique à la disposition des enseignants, images distribuées aux élèves méritants…), dont certains sont reproduits, la plupart du temps sans aucun commentaire afin de « ne pas influencer la réflexion du lecteur », explique le romancier français. Ce choix pourrait décevoir ceux qui souhaiteraient en apprendre davantage, mais malgré cela L’École des colonies reste un ouvrage intelligemment conçu et original.

À partir du témoignage d’anciens instituteurs, Didier Daeninckx relate le quotidien d’un enseignant affecté en 1945 dans le douar de Tigali, en Kabylie, période à laquelle « l’empire commence à se fissurer », précise-t-il à Jeune Afrique. Dans le journal et la correspondance que Roger Arvenel entretient avec quatre de ses amis de l’école normale d’Aix-en-Provence envoyés en poste à Madagascar, en Nouvelle-Calédonie, au Sénégal et au Tonkin se dessinent les espoirs et la désillusion d’intellectuels qui, une fois sur place, saisissent toute la perversité du système colonial dont ils sont pourtant une courroie de transmission essentielle.

Pour s’imposer et se maintenir, l’entreprise impériale française a besoin de sujets dociles, prêts à la servir (quitte à y laisser la vie sur les champs de bataille européens) et à nourrir son économie. L’école y pourvoira. Les ordres des colons doivent être compris ? Le français sera la seule langue autorisée dans les classes. Il faut une main-d’œuvre bon marché ? Une partie des cours sera remplacée par des « travaux pratiques », euphémisme pour désigner des travaux agricoles. Un système de dérogation à la loi française permettra de faire travailler des enfants de 10 ans dans les établissements scolaires qui cultivent de la patate douce ou du mil, élèvent des chèvres ou des bœufs.

« La France vous considère comme ses enfants, nous voulons faire de vous des hommes honnêtes, bons, capables de devenir d’excellents travailleurs de la terre », affirme Le Livre du fellah. Petit manuel d’agriculture à l’usage des écoles d’indigènes musulmans, écrit par Claude Rolland en 1906. Que l’on comprenne bien : « Une grande puissance comme la France ne peut se passer de colonies. Les colonies constituent un marché important où la métropole se procure à bon compte les matières premières et les produits alimentaires dont elle a besoin, où elle vend, sans avoir à tenir compte des droits de douane, les produits de son industrie », détaille le Manuel de géographie cours moyen (1925).

Pas question de former des esprits éclairés : il faut « éviter que ces nouvelles connaissances ne deviennent un instrument de perturbation sociale. En donnant l’illusion à nos protégés qu’ils peuvent être nos égaux, on ne fait que fabriquer des déclassés, des aigris », fait dire Daeninckx à l’un des administrateurs coloniaux, exprimant là l’inquiétude de l’appareil colonial. Raison pour laquelle, explique l’écrivain, « l’école est le lieu de l’apprentissage de la hiérarchie des races. L’on trouve une vision raciale et raciste du monde dans le livre d’apprentissage Le Tour de la France par deux enfants, best-seller écoulé à 8 millions d’exemplaires entre 1885 et 1955 et dans lequel on peut lire, par exemple, que « la race la plus parfaite est la race blanche ». Cette division raciale est absolument nécessaire à la tenue d’un empire reposant sur le code de l’indigénat, incompatible avec des valeurs universalistes ».

La « mission civilisatrice » de la France est un mythe que ce beau livre dissèque finement alors que l’école a largement distillé son venin dans la société française : une « propagande de bonne conscience qui a été relayée par des films, des chansons, des romans », complète Didier Daeninckx. Et d’ajouter : « Cette vision du monde raciste et paternaliste, on ne s’en défait pas comme ça, sans un énorme travail de déconstruction. Il est clair qu’en France cela n’a jamais été fait. Exception faite des travaux entrepris par des historiens comme Françoise Vergès, Sandrine Lemaire ou Pascal Blanchard. La volonté, au niveau du pouvoir central de l’Éducation nationale, est fortement limitée alors qu’il faudrait, comme dans les pays anglo-saxons, de nombreuses chaires d’études et de recherches postcoloniales au sein des universités. La vision coloniale perdure fortement en France, où l’on entend toujours ces mêmes paroles racistes, hallucinantes, hors du temps, et qui touchent de très larges couches de la population française. »

Et sur le continent, où la France a scolarisé entre 5 % et 7 % des enfants, quelles traces cette propagande a-t-elle laissées ? « L’histoire de France étant faite de résistance et de révolte, précise Didier Daeninckx, cela a nourri une volonté d’émancipation et d’indépendance que les enseignants, proches des populations, ont perçue et parfois soutenue, au prix de leur vie, à l’instar de Maurice Audin. » Une aspiration à la liberté qui a nourri les Césaire et les Senghor, que Roger Arvenel imagine en académiciens « faisant résonner sous la Coupole les accents des Antilles et d’Afrique noire, imposant leurs rimes à ces Immortels aux oreilles obstruées par des bouchons de vieille cire jaunâtre. Peut-être étudiera-t-on leurs œuvres dans nos écoles, un jour prochain ? Je rêve ? Oui, mais il suffit parfois de rêver pour que les choses arrivent enfin… ».