Idées reçues sur la guerre d’indépendance algérienne.

Paris, Le Cavalier Bleu, 2012, 208 p., 18 euros.

Au sommaire

- Origines

– « Les Français ne s’attendaient pas à ce qu’une insurrection

éclate en Algérie. »

– « Tous les Algériens ne souhaitaient pas l’indépendance. »

– « La guerre aurait pu être évitée. »

– « L’Algérie coûtait plus cher à la France qu’elle ne lui rapportait. »

- Au cœur des événements

– « Ce n’était pas une guerre mais des opérations de maintien de l’ordre. »

– « La bataille d’Alger est le symbole de la guerre d’Algérie. »

– « La torture était nécessaire. »

– « L’armée a joué un rôle positif en Algérie. »

– « La guerre d’Algérie était une affaire intérieure française. »

– « Le 13 mai 1958 est le tournant de la guerre. »

– « De Gaulle a donné l’indépendance à l’Algérie. »

– « Le 19 mars 1962 signe la fin de la guerre. »

- En France

– « L’Algérie, c’était la France. »

– « Les intellectuels français soutenaient le FLN. »

– « La guerre s’est exportée en métropole. »

– « Les immigrés algériens étaient manipulés par le FLN. »

- Après la guerre

– « Les Accords d’Évian n’ont pas été appliqués. »

– « Le FLN a mis en place un État autoritaire. »

– « La violence est une permanence de l’histoire de l’Algérie. »

– « La guerre d’Algérie est au cœur d’une guerre des mémoires. »

« L’Algérie, c’était la France. »

français d’Algérie constituent une partie de la République française.

Ils sont français depuis longtemps et d’une manière irrévocable.

12 novembre 1954

En 1954, tous les hommes politiques français clamèrent haut et fort que l’Algérie était française. À la suite de Pierre Mendès France, président du Conseil, François Mitterrand, ministre de l’Intérieur, acheva ainsi son intervention devant une Assemblée nationale réunie pour la circonstance, douze jours après le déclenchement de l’insurrection algérienne : « L’Algérie c’est la France. Et qui d’entre vous, Mesdames, Messieurs, hésiterait à employer tous les moyens pour préserver la France ? » À gauche, le Parti communiste se distinguait par son engagement contre la répression, dans la continuité de ses prises de position antérieures. Dès novembre 1954, L’Humanité dénonçait la torture de nationalistes arrêtés par la police. La direction du PCF n’agréait pourtant pas le mot d’ordre radical d’indépendance. Usant de formules vagues, elle demandait la prise en compte des « aspirations » algériennes, dans le cadre institutionnel de l’Union française, qui rassemblait la métropole et ses colonies.

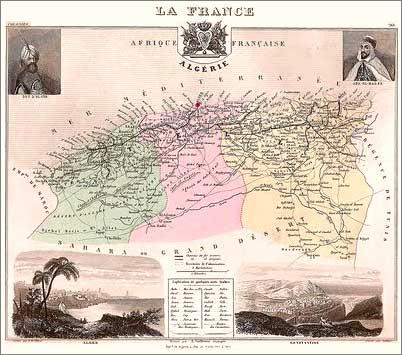

L’Algérie française s’imposait comme un dogme dans la classe politique. Celui-ci s’était forgé tout au long de la période coloniale, sur la foi de l’organisation administrative de la colonie et de la doctrine qui était censée guider les politiques gouvernementales à son égard. Le territoire de l’Algérie était en effet découpé en trois départements, couvrant le Tell, c’est-à-dire la partie septentrionale et utile du pays. Ils avaient été créés en 1848. À cette date, ils ne correspondaient qu’aux espaces réduits sur lesquels s’étaient installés les migrants européens, dont le nombre atteignait alors les 100 000. Il s’agissait de leur éviter le régime militaire sous lequel était placée la colonie, qui n’était pas encore totalement conquise. Par la suite, seule l’immensité saharienne, composant les Territoires du Sud, resta sous administration de l’armée. Au xixe siècle, par ailleurs, les colons républicains avaient réclamé l’« assimilation » de l’Algérie à la France. Ils en avaient une « conception coloniale », selon l’expression de Charles-Robert Ageron car, dans leur esprit, l’assimilation ne visait que le territoire et ses habitants venus d’Europe. Contrairement à ce que crurent les métropolitains et certains Algériens, elle n’était pas pensée pour les sujets coloniaux, maintenus dans la discrimination. « Ce véritable quiproquo devait durer à travers toute l’histoire de l’Algérie française », explique encore l’éminent historien. Quoi qu’il en soit, « assimilation » avait désigné un idéal propre à l’Algérie, qui ne fut défendu pour aucun autre territoire de l’empire français. La présence d’un peuplement européen la distinguait fortement. Elle lui avait valu d’être solidement arrimée, territorialement et mentalement, à la France et à son régime républicain.

En vertu de cet attachement, les gouvernements refusèrent de recourir au droit de la guerre et aux conventions internationales pour encadrer juridiquement le conflit. Ils élaborèrent des législations d’exception spécifiques : état d’urgence et pouvoirs spéciaux. En 1955, même, l’exposé des motifs de l’état d’urgence affirmait : « L’Algérie, partie intégrante du territoire national, ne peut se voir dotée d’un régime d’exception. » Aussi les gouvernements se contraignirent-ils à une singulière gymnastique. L’état d’urgence fut d’abord voté comme une loi nouvelle, applicable sur toute portion de l’espace national connaissant des troubles ; puis il fut déclaré, par plusieurs décrets, progressivement, en Algérie. Les députés communistes s’y opposèrent d’ailleurs à ce titre. Pour eux, les gouvernements de Pierre Mendès France et d’Edgar Faure, son successeur, avaient pris « prétexte » de l’insurrection algérienne pour concevoir une « loi fasciste » utilisable contre le mouvement ouvrier. Par la suite, l’état d’urgence ayant pris fin en décembre 1955, le gouvernement Guy Mollet obtint de l’Assemblée nationale les pouvoirs spéciaux pour agir en Algérie. Cette fois, les députés communistes votèrent pour.

Au-delà de la classe politique, qu’en était-il de l’attachement des Français à l’Algérie ? Bien que deux thèses s’affrontent sur le rapport des Français à leur empire, elles s’accordent pour le relativiser très fortement au moment de la guerre d’indépendance. L’historien Raoul Girardet estime que les Français adhérèrent progressivement à l’entreprise coloniale avant la Première Guerre mondiale. Leur fierté pour les possessions françaises outre-mer aurait atteint son apogée dans l’entre-deux-guerres, lorsque furent organisés le Centenaire de l’Algérie française, en 1930, et l’Exposition coloniale, en 1931. Puis, après 1945, l’anticolonialisme gagna progressivement, y compris à droite, par pragmatisme. Pour Raoul Girardet, qui prit le parti de l’Algérie française et soutint l’OAS, cet anticolonialisme relevait d’un « abandon coupable à l’égard d’un empire autrefois vénéré. Charles-Robert Ageron, éminent spécialiste de l’Algérie, qui rejoignit, lui, les libéraux défendant une fraternité franco-algérienne, soutient au contraire que l’intérêt des Français pour l’empire demeura très limité. Il n’y aurait pas eu, selon lui, de « France coloniale » mais un « parti colonial », informel, constitué des partisans de la colonisation. Le Centenaire de l’Algérie et l’Exposition coloniale auraient manifesté un sentiment impérial resté superficiel. Quels que soient leurs désaccords, ces deux historiens se rejoignent pour la période postérieure à 1945.

Les sondages d’opinion, étudiés par Charles-Robert Ageron, démontrent que les Français se rangèrent rapidement à l’idée de l’indépendance de l’Algérie, en raison de l’envoi du contingent. À l’été 1956, 45 % des Français déclaraient qu’en cas d’aggravation profonde de la situation, ils préféreraient des négociations en vue de l’indépendance à une répression mobilisant largement l’armée ; 48 % s’opposaient à l’envoi contraint de jeunes soldats en Algérie et 49 % à l’envoi d’une ou plusieurs classes — ces sondages suivaient les rappels massifs sous les drapeaux du printemps 1956. Ne dépassant pas les 50 %, ces majorités n’étaient que relatives mais elles dominaient tout de même les avis contraires, car il y avait une proportion importante de sondés sans opinion. Celle-ci témoigne d’un certain désintérêt, à cette date où les répercussions métropolitaines de la guerre restaient mesurées ; l’heure n’était pas encore au péril « fasciste » menaçant la République. Par la suite, le pourcentage de sondés favorables à l’Algérie française ne cessa de se dégrader. Au contraire, l’idée qu’il fallait négocier se renforçait. L’indépendance ne fut cependant pas tout de suite envisagée comme totale. Dans le détail, la majorité se prononça d’abord pour une autonomie interne. Les Français étaient réalistes : en juillet 1958, trois mois après le retour du général de Gaulle au pouvoir, ils pensaient majoritairement que l’« intégration » prônée par le Général était souhaitable, mais qu’elle était impossible. Lorsqu’il était soumis à leur avis, le sort des Français d’Algérie les préoccupait globalement peu. Ils ne le percevaient pas comme un obstacle insurmontable à l’évolution vers l’indépendance.

Ils se montraient de plus en plus inquiets, en revanche, de la menace que la guerre faisait peser sur la démocratie. La tentative de putsch des généraux, le 22 avril 1961, et le terrorisme de l’OAS, qui flamba en métropole fin 1961-début 1962, précipitèrent leur désir d’en finir. La multiplication d’attentats le 7 février 1962, dont l’un, visant André Malraux, défigura une petite fille, provoqua un sursaut d’ampleur. Le 8 février 1962, une vingtaine de milliers de manifestants défilèrent en protestation — c’est alors que huit d’entre eux furent tués par la police au métro Charonne et que leurs obsèques, le 13, rassemblèrent un demi-million de personnes. Pour certains, cependant, le danger ne venait pas que des partisans de l’Algérie française. Avec la guerre s’accentuaient en effet la personnalisation de la fonction présidentielle, la concentration de l’autorité entre les mains du général de Gaulle et la restriction des libertés. Après la tentative de putsch d’avril 1961, l’article 16 lui conférant tous les pouvoirs resta en vigueur plusieurs mois. L’état d’urgence, déclaré à ce moment-là en métropole, fut levé bien après l’indépendance, en 1963. Par ailleurs, les sondages lui donnant raison en matière de politique algérienne, le général de Gaulle eut beau jeu de recourir au référendum pour la conforter. Le 8 janvier 1961, il soumit aux voix l’autodétermination des Algériens, qu’il avait annoncée dès le 16 septembre 1959 mais qui répugnaient aux partisans de l’Algérie française, entrés en dissidence. 75 % des suffrages exprimés lui furent alors favorables — il y eut 23 % d’abstentions. Le 8 avril 1962, les Accords d’Évian rencontrèrent une approbation quasi unanime, sachant que les métropolitains furent cette fois les seuls consultés : 90 % des voix, avec un taux d’abstention de 21. %.

En France, par conséquent, la défense de l’Algérie française se réduisit comme une « peau de chagrin », pour reprendre l’image proposée par l’historien Serge Berstein. Elle ne se cantonnait pas pour autant à l’extrême droite. Les organisations créées ad hoc pour la défendre transcendaient le clivage droite-gauche. Des hommes de tous bords se retrouvèrent à I’USRAF (Union pour le salut et le renouveau de l’Algérie française), fondée en 1957, ainsi qu’au comité de Vincennes créé en 196o. D’anciens responsables gouvernementaux, à qui était revenue la conduite de la guerre sous la IVe République, signèrent l’appel constitutif de ce comité : le socialiste Robert Lacoste, ancien gouverneur général ; le radical Maurice Bourgès-Maunoury, qui joua un rôle déterminant de 1955 à 1958, en tant que ministre de l’Intérieur, ministre de la Défense nationale, président du Conseil puis de nouveau ministre de l’Intérieur. Chez eux, cependant, la fidélité à l’Algérie française n’allait pas jusqu’à l’adhésion à l’OAS.

Au contraire, les deux leaders métropolitains de cette cause franchirent le pas après les Accords d’Évian, signés le 18 mars 1962 : Georges Bidault, de la Démocratie chrétienne ; Jacques Soustelle, ancien gouverneur général de l’Algérie, exclu de l’UNR (Union pour la nouvelle République), la formation gaulliste, pour son opposition à la politique algérienne du Général. En avril 1962, tous deux rejoignirent un Conseil national de la Résistance (CNR), qui devait perpétuer le combat de l’OAS. Le général Salan, chef de l’Organisation, avait prévu que Georges Bidault lui succéderait. Bien que resté le credo intellectuel d’hommes politiques aux attaches variées, « l’Algérie c’est la France » ne mobilisait plus. Ses irréductibles en étaient réduits à la clandestinité, à l’exil et à l’action violente contre le général de Gaulle. Victime d’un attentat en septembre 1961, à Pontsur-Seine, il échappa de nouveau à la mort après l’indépendance de l’Algérie, le 22 août 1962, au Petit-Clamart. Le risque d’attentat contre le chef de l’État tint encore en éveil les services français pendant quelques années.

Le chemin parcouru en ces huit années de guerre se mesure à l’aune de ce rétrécissement : de dogme inébranlable dans la classe politique, l’Algérie française était passée au rang de cause désespérée. Dans leur immense majorité, jamais les Français ne l’avaient défendue.