La Kanaky Nouvelle-Calédonie a rendez-vous avec l’histoire

par Isabelle Leblic, chercheuse au CNRS. Source

Isabelle Leblic est directrice de recherche au CNRS. Accréditée par l’école doctorale de l’INALCO en ethnologie, anthropologie sociale et culturelle, ethnolinguistique et ethnosciences, elle est rédactrice en chef du Journal de la Société des Océanistes.

Isabelle Leblic est directrice de recherche au CNRS. Accréditée par l’école doctorale de l’INALCO en ethnologie, anthropologie sociale et culturelle, ethnolinguistique et ethnosciences, elle est rédactrice en chef du Journal de la Société des Océanistes.

Elle a publié notamment :

• Les Kanak face au développement. La voie étroite, Presses universitaires de Grenoble, 1993.

• La Kanaky Nouvelle-Calédonie a rendez-vous avec l’histoire, avec Umberto Cugola (dir.), Journal de la société des Océanistes n°147, 2018. lire ici en accès libre.

LESC : Liste électorale spéciale pour la consultation. Elle comprend les citoyens répondant à un certain nombre de critères, avoir participé à la consultation du 8 novembre 1998 ou résider depuis au moins 1994 et de manière continue en Nouvelle-Calédonie.

FLNKS : Front de libération nationale kanak et socialiste, formation historique depuis 1984 qui a succédé au Front indépendantiste (FI) et qui lutte pour l’IKS (l’indépendance kanak socialiste). Il regroupe les formations indépendantistes, aujourd’hui l’UC, l’UPM, le Palika et le RDO.

Les loyalistes : Terme utilisé pour les partisans de la France. La formation qui regroupe toutes les étiquettes loyalistes en dehors de Calédonie ensemble (CE) est L’Avenir en confiance (AEC) qui, pour la campagne, s’est décliné en deux groupes, Loyalistes 1 et Loyalistes 2.

UNI : Union nationale pour l’indépendance, coalition électorale créée en 1995 pour les élections provinciales face à l’Union calédonienne. L’UNI rassemble essentiellement le Palika et l’UPM.

Calédonie ensemble : Parti politique non indépendantiste fondé en 2008. Considéré comme plus ouvert que les formations qui composent l’Avenir en confiance, il s’est prononcé pour les non aux deux référendums de 2018 et 2020.

Parti travailliste : Parti politique radical, très lié au syndicat USTKE (Union syndicale des travailleurs kanak et exploités), qui est sorti du FLNKS et n’a pas appelé à voter oui en 2018. Il a par contre fait campagne pour le oui en 2020.

Palika : Parti de libération kanak, formation fondée en 1975 par la fusion des groupes indépendantistes des « Foulards rouges » et du « Groupe 1878 ». C’est le premier parti à s’être prononcé clairement pour l’indépendance.

Fulk : Front uni de libération kanak créé en 1977, qui a été membre du FLNKS à sa constitution. Opposé aux accords de Matignon, il quitta le FLNKS en 1989 et pris alors le nom de Congrès populaire du peuple kanak pour revenir à FULK.

Petit rappel historique

Depuis la fin du régime de l’Indigénat en 1946, les Kanak, devenus citoyens français, sont entrés dans la vie politique de Nouvelle-Calédonie avec l’Union calédonienne qui est resté majoritaire jusqu’en 1963 et une population à plus de 50 % de celle du territoire jusqu’en 1956. Depuis 1975, l’indépendance a été mise à l’ordre du jour par des groupes tels que le Palika, le Fulk, etc. et l’Union calédonienne (UC) a suivi le mouvement à son congrès de Bourail en 1977. Cela fait donc bientôt 50 ans que le mot d’ordre d’indépendance est très largement partagé par la population kanak, peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie.

Avant cela, en 1958, la Nouvelle-Calédonie avait voté massivement pour approuver la nouvelle constitution1 pour rester dans l’Union française, avec des garanties données par le gouvernement à l’UC pour garder la première large autonomie administrative qui avait été donnée au territoire avec la loi cadre du 23 juin 1956 dite « loi Defferre », applicable par son décret du 22 juillet 1957. Et plus qu’une simple décentralisation administrative, ce statut est le premier à reconnaître la dignité des Kanak et la capacité à se gérer eux-mêmes2. Mais cette promesse donnée, comme toutes les autres d’ailleurs par la suite, ne sera pas tenue et l’autonomie fut confisquée dès 1963 avec la réduction des compétences territoriales puis par les lois Billotte de 1969 qui ont accentué cette confiscation en renforçant le poids local de la métropole coloniale. 1963 est aussi la première année où les Kanak n’ont plus la majorité absolue dans la population calédonienne.

Ainsi, la population européenne augmente très rapidement entre 1969 et 1974, période du « boom » du nickel en liaison avec les instructions gouvernementales de « faire du blanc » (directive Messmer de 19723 en Nouvelle-Calédonie pour contrebalancer l’augmentation de la population kanak4.

Depuis, les statuts s’enchaînent dans ce que j’ai appelé une « valse des statuts » jusqu’au boycott actif du 18 novembre 1984 du statut dit Lemoine5 qui a été le déclenchement de la période nommée durant longtemps « les événements » et renommés aujourd’hui dans la compagne officielle du référendum « la guerre civile » (spots officiels des Loyalistes 2 et de l’UC-FLNKS et nationalistes).

Je ne vais pas refaire ici toute la chronologie depuis 1945. Je rappellerai seulement que plusieurs vagues de rééquilibrages se sont succédées et que celle des accords de Matignon n’est pas forcément une nouveauté. Ainsi, en est-il du plan Dijoud ou de la promotion mélanésienne…6. Même De Gaulle en son temps en avait parlé7.

À Nainville-les-Roches les 8-12 juillet 1983, lors de cette table ronde organisée par le gouvernement, les Kanak ont été reconnus comme le peuple premier, avec un « droit inné et actif à l’indépendance », comme celui qui a accueilli les autres communautés arrivées avec la colonisation. Ils y ont accepté de partager leur droit à l’autodétermination aux victimes de l’histoire, c’est-à-dire aux descendants des bagnards et des colons venus au pays de gré ou de force.

Mais le gouvernement Chirac s’est entêté dans la négation du peuple kanak et le ministre Bernard Pons a présenté un nouveau énième statut et organisé un référendum qui a mis la Nouvelle-Calédonie au bord du chaos avec les événements d’Ouvéa d’avril-mai 1988. S’en suivit la mission du dialogue et les accords de Matignon-Oudinot qui permirent de ramener le calme en Nouvelle-Calédonie, avec, un an après, lors de la levée de deuil des 19 Kanak victimes de la répression brutale d’Ouvéa, l’assassinat des leaders du FLNKS Jean-Marie Tjibaou et Yeiwéné Yeiwéné par Djubelli Wéa.

Les indépendantistes ont joué le jeu des accords de Matignon-Oudinot en s’investissant dans la gestion des provinces et du territoire. Au terme de ces dix ans, un nouvel accord est intervenu, l’accord de Nouméa, qui a abouti à la tenue des référendums, le premier le 4 novembre 2018, le second qui aura lieu le 4 octobre 2020.

Les référendums8

Le premier référendum, du 4 novembre 2018, a montré que la majorité contre l’indépendance était ténue (57 %) et que les tenants du oui ont surpris tout le monde avec ce que nous avons appelé une « défaite victorieuse ».

La campagne officielle du deuxième référendum a débuté lundi 21 septembre. Les 235 délégués de la commission de contrôle qui doivent encadrer le scrutin — sur les 248 qui seront déployés dans les 241 lieux de vote (304 bureaux en tout) le jour du scrutin — sont arrivés à Nouméa le 16 septembre, où ils ont été mis en quatorzaine en raison de la covid19 et des mesures sanitaires appliquées sur le territoire. Des experts de l’ONU et du Forum du Pacifique seront également présents le jour du vote.

La campagne officielle du deuxième référendum a débuté lundi 21 septembre. Les 235 délégués de la commission de contrôle qui doivent encadrer le scrutin — sur les 248 qui seront déployés dans les 241 lieux de vote (304 bureaux en tout) le jour du scrutin — sont arrivés à Nouméa le 16 septembre, où ils ont été mis en quatorzaine en raison de la covid19 et des mesures sanitaires appliquées sur le territoire. Des experts de l’ONU et du Forum du Pacifique seront également présents le jour du vote.

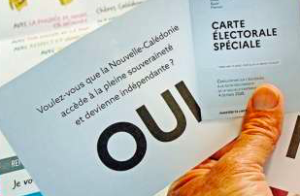

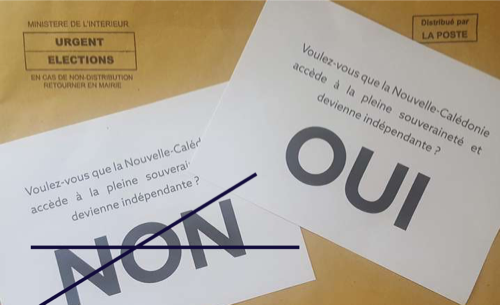

Comme il y a deux ans, la question posée est : « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? ». Conformément à l’accord de Nouméa, un troisième et dernier référendum pourra avoir lieu dans les deux années à venir si le non l’emporte à nouveau.

Pour ce second scrutin, ce sont 180 640 électeurs qui sont amenés à se prononcer, soit 6 486 inscrits de plus qu’en 2018. Le FLNKS a reproché à plusieurs reprises la non-impartialité de l’État dans l’organisation de ce deuxième référendum. L’un de ses reproches est l’autorisation donnée aux loyalistes d’utiliser le drapeau bleu-blanc-rouge en dépit du code électoral national, grâce à une dérogation donnée par l’État et confirmée par le conseil constitutionnel auprès de qui l’UNI avait fait appel.

La campagne indépendantiste a démarré le 1er août, avec une tournée dans les 341 tribus, comme annoncé dans la motion stratégie de la convention FLNKS du 18 juillet 2020, pour arriver à la victoire du oui. Comme en 2018, les comités nationalistes et citoyens à l’échèle de chaque commune sont l’élément de base de la campagne, comme l’étaient en leur temps les comités de lutte. Il y a eu aussi les « mercredis du oui » à Nouméa sur la place du Mwa Ka. Et, tous les 4 du mois (4 août, 4 septembre), la journée « Affichons nos couleurs » (appel à sortir avec les couleurs de Kanaky) comme en 2018. À compter du 1er septembre, les indépendantistes sont entrés dans la troisième phase de leur mobilisation, celle de l’intensification jusqu’à la consultation avec le concert pour l’indépendance au Parc Fayard le 5 septembre et un meeting final de 30 septembre à Kowé Kara à Nouméa.

Pour envisager une marge de progression possible pour le oui en 2020, l’enjeu de taille aujourd’hui est de mobiliser les abstentionnistes de 2018, au nombre de 33 000 inscrits sur la liste électorale spéciale de Calédonie (LESC) qui se répartit avec une grande majorité dans le Sud — plus de 19 000 —, une part importante dans les îles Loyauté — 8 300 — et les reste dans le nord — 5 600. Et, contrairement à 2018, on constate peu de sondages, un seul en fait, car, dit-on, ceux de 2018 auraient démobilisé les « loyalistes » d’aller voter, laissant penser que l’indépendance était loin d’arriver !

Avec un taux d’abstention de près de 39 % (8 311 inscrits), les Loyauté sont le premier réservoir de votes possibles pour le oui car elles sont majoritairement indépendantistes, comme je l’ai montré dans mes papiers du JSO 147 et d’autres communes indépendantistes ont également un réservoir de voix indépendantistes mobilisables notamment sur la côte Est. Rappelons qu’en 2018 le oui a remporté un score de 39 081 voix dans les communes indépendantistes (soit 80,53 % de oui dans ces communes) et 21 118 dans les communes non indépendantistes (soit 23,36 % sur ces communes. Depuis les dernières municipales, la Nouvelle-Calédonie compte vingt-deux communes indépendantistes et onze non indépendantistes. Le taux d’abstention moyen sur les premières et des 17,74 %, soit 14 294 électeurs, ce qui représente un réservoir de voix important possible. Dans les communes non indépendantistes, ce taux est de 11,71 %, soit 18 772 inscrits. On note donc un plus fort taux d’abstention dans les communes indépendantistes. Mais, même dans le Grand Nouméa, si on considère que 85 % des Kanak inscrits sur la LESC votent oui, on peut estimer une marge importante de oui possible, d’environ 3 500 inscrits.

Les Kanak semblent représenter aujourd’hui près de 49,5% de la LESC. Celle-ci compte des nouveaux votants en 2020 (kanak et non kanak) qui ont eu 18 ans depuis 2018 et autres nouveaux inscrits, soit 6 475 en plus, ce qui nous donne donc 180 640 votants inscrits sur la liste spéciale référendaire sur 214 965 inscrits au total sur la liste générale (sur une population générale estimée en 2020 à 271 940 habitants, ce qui fait que ce sont plus des quatre cinquièmes des inscrits et deux habitants sur trois qui sont amenés à se prononcer.

Environ 5 000 électeurs des îles voteront dans les dix bureaux décentralisés à Rivière salée (au lieu de six en 2018). Les règles d’établissement procurations ont été simplifiées pour 2020. 5 300 avaient été établies pour le scrutin de 2018. Il semble qu’on puisse en attendre plus pour 2020, notamment en provenance des Kanak en France pour études ou formation au moment du scrutin (plus de 4 000 électeurs sont hors du pays). Dans les simplifications des procurations, on note que le mandataire doit être inscrit sur la liste référendaire, dans la même commune (et plus forcément le même bureau) et qu’une simple copie du récépissé transmis par le mandant suffira si l’original n’est pas arrivé à temps dans la commune concernée.

Dans les nouveautés également est l’intégration du Parti travailliste dans les groupes autorisés à mener la campagne officielle, soit six au lieu de cinq : du côté anti-indépendantiste, deux groupements, les loyalistes 1 et 2, et Calédonie ensemble ; de l’autre, l’UNI, l’UC-FLNKS et nationalistes, plus le Parti travailliste.

L’Éveil océanien poursuit sa ligne ambiguë : ayant rejoint au congrès le groupe UC-FLNKS et nationaliste (totalisant ainsi 16 sièges), donnant ainsi la majorité absolue aux indépendantistes (28 élus sur 54), il ne donnerait pas de consignes de vote pour le référendum ! Donc deux pas en avant et un pas en arrière… Pourtant, la communauté wallisienne et futunienne qui représente en 2018 8,31 % des inscrits sur la LESC peut jouer un rôle important dans le résultat du référendum : choisir la voie océanienne et voter pour le oui ? L’avenir nous le dira…

La fausse neutralité de l’Etat

Malgré le recours au conseil d’État par l’UNI, et contrairement aux règles habituellement en usage pour des élections nationales, les « loyalistes » ont le droit d’utiliser le « Bleu, Blanc, Rouge » dans leur propagande électorale, au prétexte que les indépendantistes utilisent aussi un drapeau (cf. Décret n° 2020-776 du 24 juin 2020 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie). Mais il y a une différence de taille : l’un est celui de la république française, l’autre est l’emblème d’un groupe politique ! On peut interpréter cela comme une prise de position de l’État français pour les loyalistes et la volonté que la Nouvelle-Calédonie reste française. C’est ce qu’a dit Louis Mapou au congrès de Nouvelle-Calédonie le 20 mars dernier, lors d’un débat sur la modification des règles organisant le référendum : « Nous considérons, en ce qui nous concerne, que l’État prend position en faveur du maintien au sein de la République. » (Louis Mapou, président du groupe UNI)

Dans le même sens est la déclaration faite dans le cadre des implications de la consultation du 4 octobre 2020 quant à la possible double nationalité en cas d’indépendance : « Le nouvel État déterminera également les critères permettant d’avoir ou d’obtenir sa nationalité. La population qui aura la nationalité du nouvel État obtiendra alors un passeport délivré par les autorités du nouvel État et pourra demander la protection de son nouvel État à l’étranger. L’Assemblée nationale et le Sénat devront par ailleurs débattre et voter une loi pour déterminer les conditions dans lesquelles un maintien dans la nationalité française de certains ressortissants du nouvel État serait possible. » Une autre façon de dissuader de voter oui pour les non-Kanak qui souhaiteraient bénéficier de la double nationalité ? Et l’on parle du rôle de l’État impartial dans la consultation ?

- Au référendum pour approbation de la nouvelle Constitution de la Ve République, l’UC, sur la base de promesses faites par Paris, appuie le « oui » et, lors de son troisième congrès, « déclare solennellement ne jamais demander l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie et exclure du groupement toute personne qui la demanderait ».

- Isabelle Leblic, Les Kanak face au développement. La voie étroite, Presses universitaires de Grenoble, 1993, p. 53-55.

- Voir ibid, p. 32

- Voir ibid, p. 31

- Voir ibid, p. 53 et suivantes.

- Voir ibid, p. 55.

- Isabelle Leblic avec Umberto Cugola (dir.), La Kanaky Nouvelle-Calédonie a rendez-vous avec l’histoire, Journal de la société des Océanistes n°147, 2018. lire ici en accès libre

- Reprise du billet https://blogs.mediapart.fr/aisdpk-kanaky/blog/070920/deuxieme-referendum-d-autodetermination-en-kanaky-nouvelle-caledonie.