Après « Il y a cent ans : la guerre du Rif, mère des combats anticolonialistes du XXeme siècle » et « Entre 1921 et 1926, la première guerre chimique contre un peuple », l’historien Alain Ruscio évoque la grève générale contre la guerre coloniale du Rif qui eut lieu en France en octobre 1925 à l’appel du PCF et de la CGTU. Ce texte intitulé « La lutte contre la guerre du Rif. Une alliance de circonstance entre militants ouvriers et intellectuels critiques (1925‑1926) », est extrait de À bas l’armée !, dirigé par Éric Fournier et Arnaud-Dominique Houte, Éditions de la Sorbonne, 2023, p. 117-121.

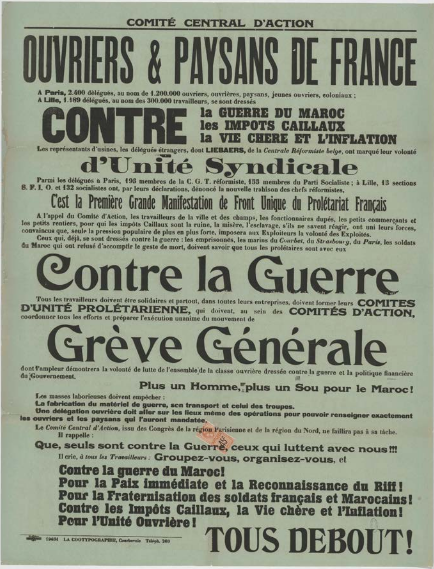

Affiche du Comité central d’action « Ouvriers & paysans de France »,

Bordeaux, 23 août 1925

Paprik@2F, Archives nationales, fonds de la Direction de la sûreté nationale

du ministère de l’Intérieur, F/7/13090.

La France, entrée dans le conflit au printemps 1925, était alors depuis un an dirigée par un gouvernement dit « cartel des gauches », à direction radicale, soutenu par la SFIO. Elle ne ménagera pas ses efforts pour éradiquer la ébellion, trouvant même le moyen d’évincer le vieux maréchal Lyautey, pourtant acquis à la répression, mais considéré comme « mou », pour lui substituer le brutal Pétain.

On aurait pu penser que l’opinion, sept années après 1918, se serait unanimement dressée contre cette aventure coloniale. Il n’en fut rien. Le discours dominant, présentant une France républicaine « libératrice » face à un « tyran obscurantiste médiéval », relayé par une presse aux ordres quasi unanime, réussit à l’endormir. La gauche non communiste, socialistes et cégétistes en tête, condamna certes la violence de la répression, non son principe.

Seule une minorité protesta. Avec à sa tête le parti communiste, qui commençait là à surmonter les hésitations et compromissions de ses premières années, dénoncées par exemple par Nguyen Ai Quoc, connu plus tard sous le nom de Ho Chi Minh (1). Dès septembre 1924, avant même l’extension du conflit au « Maroc français », Pierre Sémard, secrétaire général du PC, et Jacques Doriot, des jeunesses communistes, avaient adressé à Abd el-Krim un télégramme de soutien qui avait fait scandale. Évidemment, l’entrée en guerre de la France accentua cette protestation. Dès mai fut constitué un comité d’action contre la guerre du Rif, qui regroupait le parti communiste, les jeunesses communistes, la CGT unitaire, syndicat dirigé de fait par les communistes, l’ARAC, le groupe Clarté et les comités d’unité prolétarienne. En fait, sous ces étiquettes diverses, c’étaient surtout des militants communistes et des libertaires, moins nombreux, qui s’activaient.

Le ton fut à ce moment d’une extrême violence. L’Humanité n’hésita pas à publier des documents horribles, telle cette photo, en une, de soldats français souriants, exhibant des têtes de rebelles coupées (2). Toute cette dénonciation s’accompagna d’appels à la fraternisation (3). Des militants des jeunesses communistes écrivirent une chanson :

Sous le soleil marocain,

On crève de faim, de soif et de misère […]

Les prolétaires là-bas n’y ont que faire

Fraternisant, ils laisseront enfin

Le Maroc aux Marocains (4).

Nul n’est capable, aujourd’hui, de savoir si ce thème a eu quelque écho au sein de l’armée. Le plus probable est qu’il fut faible. Les militants n’avaient quasiment aucune occasion de contacter les soldats sur le terrain. Et, d’ailleurs, ceux-ci étaient surtout des chasseurs d’Afrique, spahis, goumiers, légionnaires, zouaves, auxquels avaient été adjoints en nombre des auxiliaires « indigènes » (tirailleurs nord-africains ou sénégalais), tous solidement encadrés (5). Quel argumentaire d’ailleurs, même solidement charpenté, aurait pu atteindre ces « blédards », ces « baroudeurs » ?

Au-delà de ces forces, des intellectuels se mobilisèrent. Une alliance circonstancielle se noua entre la militance du comité d’action et le groupe surréaliste, qui entama là une lutte en commun avec le PC qui durera une demi-décennie, jusqu’à l’organisation conjointe de la contre-exposition coloniale de 1931. Le 2 juillet 1925, L’Humanité publia un appel, à l’initiative d’Henri Barbusse, signé d’une centaine de noms, dont les surréalistes Louis Aragon, André Breton, René Crevel, Robert Desnos, Paul Éluard, Michel Leiris, Benjamin Péret, Philippe Soupault, mais aussi de Georges Duhamel, Paul Signac, Maurice de Vlaminck, Léon Werth… L’appel n’était pas seulement pacifiste. Il affirmait avec force un principe anticolonialiste sans ambiguïté, proclamant « le droit des peuples, de tous les peuples, à quelque race qu’ils appartiennent, à disposer d’eux‑mêmes ».

Les surréalistes adoptèrent alors des formules d’une rupture assumée, et même fièrement revendiquée, avec la société : « Que les ennemis de la France triomphent, qu’ils l’humilient, qu’ils la contraignent à demander les coups qui l’achèveront, je ne puis en attendre que la Liberté ! Toute guerre suppose une défaite, toute défaite une révolution » (Paul Éluard) (6). Ou encore le très jeune Roger Vailland, qui lançait alors une revue éphémère, mais dont le titre aura quelque importance dans sa carrière, Le Grand Jeu : « Il est probable que les peuples des colonies massacreront un jour colons, soldats et missionnaires et viendront à leur tour “opprimer” l’Europe. Et nous nous en réjouissons […]. Nous sommes avec les noirs, les jaunes et les rouges contre les blancs (7). »

Mais nul à ce moment n’égala dans la provocation indignée Benjamin Péret. En 1926, l’Académie française lance un concours de poésie pour saluer la mémoire du sergent Condamine de La Tour, tué sur le front du Rif. Elle s’attire cette contribution inattendue :

… Pourris Condamine de la Tour pourris

Avec tes yeux le pape fera deux hosties pour ton sergent marocain

et ta queue deviendra son bâton de maréchal

Pourris Condamine de la Tour

pourris ordure sans os (8).

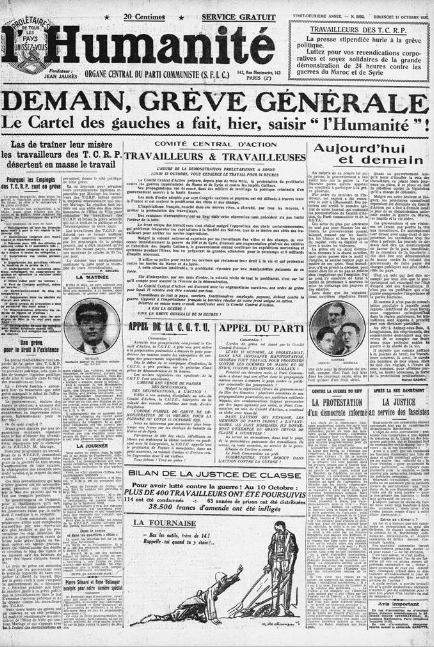

L’Humanité, 11 octobre 1925

Mais la guerre continuait.

Les 4 et 5 juillet eut lieu à Paris un congrès ouvrier et paysan, qui lança l’idée d’une grève générale d’une journée. Aucune date ne fut fixée, mais la presse anti-guerre alerta désormais quotidiennement ses lecteurs de l’imminence de l’action.

Évidemment, la jeune CGTU, au sein de ce front, eut la tâche explicite de mobiliser concrètement les salariés au sein des entreprises. Le 31 juillet, un magnifique dessin de Grandjouan, un crayon historique de L’Assiette au beurre, occupa toute la une de La Vie ouvrière. La légende était axée sur la dénonciation de la guerre plus que du colonialisme, ce qui sera une constante de la période : « Vous avez tué les pères, vous n’aurez pas les fils, non ! » Le titre du journal, au-dessus du dessin de Grandjouan, était significatif : « Pas les fautes de 1914 ! Contre la guerre du Maroc ! Préparons la grève générale ! » Les militants de 1925 avaient évidemment (et hélas) toujours en tête les images de l’effroyable boucherie de la guerre mondiale.

Fin août eut lieu le congrès confédéral national qui entérina la décision de la jeune centrale de jeter toutes ses forces dans la préparation de la grève.

Le 11 octobre, une édition spéciale de L’Humanité se fit le vecteur de l’appel à l’action pour le lendemain : « Travailleurs et Travailleuses. L’heure de la démonstration prolétarienne a sonné. […]. Travailleurs de tout le pays, ouvriers, fonctionnaires, employés, paysans, debout contre la guerre. Opposez à l’impérialisme français la barrière résolue de votre front unique en action. Désertez en masse votre travail, manifestez… » La presse anarchiste publia le même jour un appel similaire : « Tous hors des usines pour crier “À bas la guerre !”. Debout les hommes ! Debout les parias ! Il faut aujourd’hui déserter les usines, les bureaux, les chantiers (9). »

Au lendemain du mouvement, comme il est de tradition, les organisateurs triomphèrent et ses adversaires crièrent à l’échec. Il faut d’abord souligner l’extrême violence étatique et patronale qui a répondu à ce mouvement. La presse, le discours politique, bruissèrent des dénonciations les plus folles de la « grève insurrectionnelle ». Patronat et gouvernement étaient bien décidés à répondre à ce premier grand défi des « bolcheviks ». Partout, il y eut des échauffourées. Un ouvrier, André Sabatier, fut tué par balle. La police procéda à plusieurs centaines d’arrestations, beaucoup pour fait de grève (167 pour le seul 12 octobre), d’autres pour participation à des mouvements ayant entraîné des heurts avec la police, d’autres enfin pour des motifs pouvant aller jusqu’à… fredonner des chansons subversives, telle que Au Maroc, ou réciter le poème de Montéhus « Aux victimes du Maroc » (10). En novembre, on dénombrait 165 militants emprisonnés et 263 poursuivis. Les tribunaux requirent 320 années de prison (11). Le record en la matière fut détenu par Jean Georges, le secrétaire de l’union départementale CGTU de Haute-Garonne, qui fut condamné à 15 mois. Le jeune Maurice Thorez, qui faisait là une première apparition de dimension nationale, écopa de 14 mois. Dans ces conditions, il fallait un caractère trempé et une conviction à toute épreuve pour participer à un tel mouvement.

C’est à la lumière de ce climat qu’il faut tenter d’évaluer la portée de ce mouvement. Gaston Monmousseau, le 16 octobre, dans La Vie ouvrière, signa l’éditorial, imprimant immédiatement à ce fait une marque d’épopée qui ne le quittera plus. Plus d’un million de grévistes, prétendit-il, ont participé au mouvement, des centaines de milliers d’autres « se sont solidarisés par des moyens appropriés ». Ce chiffre d’un million de grévistes, légèrement érodé à 900 000, va désormais entrer dans la saga révolutionnaire. René Gallissot, historien méticuleux, dans une étude qui fait autorité (12), proposa un chiffre qui probablement approche la réalité : entre 300 000 et 500 000 grévistes ce jour-là, dont une grosse proportion en région parisienne.

Mais cette querelle n’a d’intérêt que si l’on suppose que les organisateurs de la grève pensaient qu’elle avait à elle seule la capacité d’arrêter la guerre. Ce qui serait leur prêter une immaturité politique abyssale. En fait, cet affrontement de chiffres est devenu relativement mineur aujourd’hui. Ce qui compte, c’est évidemment la signification symbolique du mouvement. Dans un climat particulièrement défavorable, des organisations ont visé très haut : faire la démonstration que l’internationalisme pouvait passer – ou plutôt : commencer à passer – dans les actes.

Les grévistes et, par-delà, les militants d’extrême gauche de 1925 étaient en tout état de cause strictement minoritaires. Mais ils ont marqué de leur empreinte l’histoire sociale et politique française.

1. Alain Ruscio, Ho Chi Minh, Écrits et Combats, Paris, Le Temps des Cerises, 2019.

2. « La civilisation occidentale ! », L’Humanité, 3 janvier 1926.

3. Jacques Cremadeills, « Le mot d’ordre de fraternisation pendant la guerre du Rif », Cahiers de la Méditerranée, 14/1, 1977, p. 53‑64.

4. J. Ludovico, dans Le Conscrit, octobre 1925, cité par Robert Brécy, Florilège de la chanson révolutionnaire. De 1789 au Front Populaire, Paris, Hier & Demain, 1978.

5. Jan Pascal, « L’Armée française face à Abdelkrim ou la tentation de mener une guerre conventionnelle dans une guerre irrégulière 1924-1927 », Stratégique, 93-96/1, 2009, p. 319‑338.

6. « Un appel à la révolution », L’Humanité, 23 juillet 1925.

7. Le Grand Jeu, 1, été 1928, cité dans Roger Vailland, Écrits intimes, Paris, Gallimard, 1968.

8. Benjamin Péret, « La mort héroïque du lieutenant Condamine de La Tour », La Révolution surréaliste, 6, 1er mars 1926.

9. Charles-Robert Ageron, « La presse parisienne devant la guerre du Rif (avril 1925-mai 1926) », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 24, 1977, p. 7‑28.

10. Georges Oved, La gauche française et le nationalisme marocain, Paris, L’Harmattan, 1985.

11. Chiffres de Pierre Sémard, cités par Jacques Fauvet, Histoire du PCF, 1920-1976, Paris, Grasset (Les grandes études contemporaines), 1977.

12. René Gallissot, « Le PCF et la guerre du Rif », dans Abd el-Krim et la République du Rif, op. cit., p. 237‑261.