Gisèle Halimi dénonce la torture pratiquée par les forces de l’ordre françaises dans la guerre d’Algérie,

dans l’émission « Aujourd’hui Madame » (8 janvier 1974) © Ina Histoire

Extraits de l’entretien avec Gisèle Halimi

publié dans Le Monde le 22-23 septembre 2019, puis le 30 juillet 2020 à l’occasion de sa mort.

Accompagné de quatre extraits du film Serge Moati,

Gisèle Halimi, l’insoumise,

co-produit par Image et Compagnie et France 5 (2007).

Gisèle Halimi : […] Il n’y avait aucun livre à la maison et, petite, je me contentais de l’annuaire et d’un gros dictionnaire médical qu’un représentant de commerce avait laissé chez nous. Mais, plus tard, inscrite dans toutes les bibliothèques, je lisais avec fièvre et boulimie. Nous étions quatre enfants dans la chambre et ma mère déclarait très tôt l’extinction des feux. J’avais acheté une mini-ampoule de 1 watt, que je branchais sur une prise au ras du sol. La lumière était trop faible pour que ma mère puisse la repérer de sa chambre et je lisais à plat ventre sur le sol des nuits entières. C’est à ce moment-là que j’ai compris que les livres me donnaient de la force et que c’était à moi, et à moi seule, de décider de mon chemin.

I. Sa révolte contre « la malédiction d’être une fille ».

Le Monde : Ce tempérament indépendant et votre refus du schéma classique inquiétaient-ils votre mère ? C’était bien au-delà de l’inquiétude. Elle me pensait anormale. Quelque chose ne tournait pas rond chez sa fille pour qu’elle refuse ainsi sa condition de fille. Elle-même avait été mariée à 16 ans, selon la norme en Tunisie, avait ensuite enfanté tous les deux ans, et entendait bien que je poursuive la tradition. Le jour où j’ai eu mes règles, elle m’a d’ailleurs prévenue : « Maintenant, c’est fini ! — Qu’est-ce qui est fini ? — Tu ne joues plus du tout avec les garçons. » J’étais sidérée. Moi qui jouais au foot avec eux, courais pieds nus dans les rues, nageais à perte de souffle avec une bande de copains, j’aurais dû tout arrêter ? « Mais pourquoi ? — C’est comme ça ! » Là encore, quelle injustice ! De quoi étais-je coupable ? Quand j’avais 16 ans, elle a tenté de me marier à un riche marchand d’huile de 35 ans. « Il a trois voitures ! », répétait-elle, tel l’Harpagon de L’Avare répétant « sans dot ! ». La dot, comme dans la pièce de Molière, était-elle encore en usage ? Et comment ! Il y avait des tarifs qui variaient en fonction de la situation du fiancé. Pour épouser par exemple un médecin (ce qui était exclu pour moi, car c’était bien trop cher), il fallait fournir une belle somme et apporter ce que l’on appelait « la maison montée », c’est-à-dire une maison complète, de la petite cuillère au drap brodé. La future belle-mère de la mariée venait vérifier à l’avance que rien ne manquait. Je me souviens de mon père travaillant comme un fou, parce qu’il devait marier ses deux sœurs et payer leur dot. Je trouvais cela ahurissant. Je voulais étudier. Et devenir avocate.

II. Sa bataille pour choisir sa vie et devenir avocate. Avocate avec un « e » ? Ah oui ! J’ai toujours rectifié quand les bâtonniers me présentaient comme avocat. Je prétends, surtout à l’époque où j’ai commencé, que ce n’est pas la même chose. C’est le même métier, le même diplôme, mais je prétends qu’une femme ne plaide pas de la même façon qu’un homme quand elle défend la vie d’un client. Je ne dis pas qu’elle plaide mieux ou moins bien. Je dis qu’il y a des étincelles provoquées par une sensibilité mêlée à une intelligence différente. Nos parcours et notre expérience de la discrimination nourrissent cette différence. Quand j’entre dans le prétoire, j’emporte ma vie avec moi. Que saviez-vous de ce métier ? Mon père avait été garçon de courses avant de devenir clerc d’avocat. Quand j’allais le chercher au travail, l’univers m’était donc familier. Et puis ma propension à m’insurger à l’école contre les injustices m’avait souvent valu que l’on me pose la question : « Vous vous prenez pour une avocate ? » Eh bien, l’idée s’est en effet imposée, dès mon adolescence. Je défendrais les autres, et, par ce biais, je me défendrais moi-même. Je remettrais en cause les choses injustement établies. Et j’aurais une voix publique. Ma révolte personnelle est à la source de tous mes engagements. Vous partez donc à Paris à 18 ans, le bac en poche, pour faire des études de droit et… de philosophie… Oui, il me semblait que les deux matières allaient de pair, et il fut d’ailleurs une époque où de grands avocats humanistes avaient cette double formation. J’achetais les polycopiés de droit, que j’apprenais très facilement ; mais, pour la philo, j’allais à la Sorbonne suivre avec passion les conférences des professeurs. La philo aurait même pu devenir prioritaire si je n’avais pas eu la rage de me mettre au service des plus faibles et des plus isolés. J’étais depuis le début dans leur camp. J’aime cette phrase de l’abbé Lacordaire [dominicain, journaliste et homme politique, 1802-1861. NDLR.] : « Entre le faible et le fort, c’est la liberté qui opprime et le droit qui affranchit. » Comment votre retour à Tunis, en 1949, où vous vous inscrivez au barreau sitôt vos diplômes réussis, se passe-t-il ? Je prête serment sous les yeux éblouis de mon père, qui se pavane comme un paon dans les couloirs du palais de justice. Son fils aîné a ruiné ses espoirs d’ascension sociale, il est contraint de faire un transfert sur sa fille. Ma mère est là, elle aussi, enrubannée dans une robe de dentelle de laine noire, malgré le soleil, et parée de tous ses bijoux. Et mon père sort son petit Kodak. Peu après, je me présente à un tournoi d’éloquence ouvert aux jeunes stagiaires. Je suis la première femme à m’inscrire à ce concours. On a l’impression que vous aviez alors toutes les audaces. Quel est le thème de ce concours ? « Le droit de supprimer la vie. » Les plaidoiries ont lieu dans la plus vaste salle du tribunal, devant un jury composé des bâtonniers et membres du conseil de l’ordre, qu’on installe à la place des juges. Les candidats prennent la place des procureurs. Et, en bas, deux énormes fauteuils accueillent le représentant de Son Altesse le bey et le résident général [le représentant officiel du gouvernement français en Tunisie, sous protectorat. NDLR.]. C’est terriblement impressionnant, mais je suis très calme. Le sujet me passionne, et quand je commence à parler, je me sens m’envoler. Non à la peine de mort, bien sûr ; je cite Camus et Victor Hugo. Oui à l’euthanasie et au droit au suicide ; et je cite les stoïciens. L’écoute est attentive. Tout le monde se demande qui est cette fille à l’accent français. Mon père, debout en attendant l’issue des délibérations, dit autour de lui : « C’est ma fille ! » Je suis proclamée lauréate à l’unanimité. Et, dès le lendemain, je suis embauchée par l’un des meilleurs avocats de Tunisie. Pleine de fougue et d’ambition ? Comme un être « dont un dessein ferme emplit l’âme », selon le mot de Victor Hugo. Il se trouve que l’histoire est rapidement venue à ma rencontre. Les luttes d’indépendance m’ont cueillie de plein fouet. D’abord celle de mon pays d’origine, la Tunisie, que je soutenais spontanément. Puis celle de l’Algérie. Je commence commise d’office devant les tribunaux militaires. Il est possible de refuser, mais j’accepte, ravie. Et je m’engage avec flamme dans la voie de la résistance. En 1952, avec des collègues, je vais rendre visite à Habib Bourguiba, le chantre de l’indépendance tunisienne, alors en exil sur l’île de la Galite. Je souhaite être son avocate et je deviendrai plus tard son amie. Voilà un visionnaire qui avait compris que l’inclusion des femmes était gage de progrès. Puis se tient le grand procès de Moknine, en 1953, où trois des Tunisiens accusés d’avoir participé à une émeute sont condamnés à mort, parmi lesquels mon client. En janvier 1954, je vais donc à Paris plaider à l’Elysée mon premier recours en grâce. C’est aussi la première fois qu’une telle démarche est faite par une femme.

III. Son engagement pour l’indépendance de la Tunisie.

René Coty venait tout juste d’accéder à la présidence de la République… Et il n’était déjà plus tout jeune ! Quelle angoisse, cette audience devant le plus haut magistrat de France ! Je me disais que j’étais la dernière chance, la dernière voix, les derniers mots d’un homme vivant. Son ultime bataille. Et tout reposait sur mes épaules. Je me concentrais sur mon plaidoyer quand l’épouse d’un autre avocat m’a prévenue : « Tu ne peux pas y aller sans chapeau. — Comment ça ? Je n’ai jamais porté de chapeau de ma vie ! — C’est l’étiquette présidentielle. Sans chapeau, tu ne seras pas reçue à l’Elysée. » Infiniment contrariée, je me suis donc fait prêter un chapeau et je me suis présentée à l’Elysée coiffée d’un tambourin noir. L’huissier m’a fait entrer et patienter quelques instants. Le temps que je m’observe dans les miroirs du grand salon et que je me trouve grotesque. La vie d’un homme était en jeu et l’on m’obligeait à me déguiser pour obtenir sa grâce ? Ah non ! Cette mascarade allait m’empêcher de parler librement. A l’instant précis où l’huissier a ouvert la porte du bureau présidentiel, j’ai enlevé prestement mon chapeau et le lui ai donné. Coty m’attendait. Connaissait-il le dossier ? Pas du tout ! Il m’a accueillie d’un : « Comment allez-vous ? » saugrenu. J’ai répondu un peu froidement : « Bien, monsieur le Président. » Et il a continué : « Je voudrais vous voir sourire. » C’était très déplacé. J’ai dit : « Je pourrai sourire si vous accédez à ma demande. » « Ah ça ! Il n’y a pas que moi qui décide, vous savez… » Je me suis lancée dans l’histoire de mon client tunisien, quand, soudain, il s’est levé pour arpenter la pièce. « Continuez, a-t-il dit. Je cherche juste un verre d’eau pour prendre mes cachets. » J’étais interloquée et j’ai voulu l’aider. Il devait bien y avoir des sonnettes quelque part pour appeler l’huissier ! Il promenait maladroitement ses doigts sur les murs à la recherche d’un cordon. La vie d’un homme était en jeu et le président ne songeait qu’à ses pilules ! « Il ne faut pas m’en vouloir, a-t-il dit, je suis nouveau dans la maison. » C’était incroyable ! Votre client a-t-il été gracié ? Oui, heureusement. Et je me suis un peu familiarisée avec ce président qui me regardait d’un air paternel et que j’allais voir chaque fois que la vie d’un homme était en jeu. Au printemps 1958, j’ai battu mon propre record et suis allée le voir trois fois dans une même journée pour trois condamnés à mort différents. Deux le matin, une l’après-midi. C’était oppressant. Dans l’audience de l’après-midi, Coty, qui écoutait en général passivement, s’est animé et m’a contredite sur les faits. Je ne comprenais plus rien. Et soudain j’ai eu une fulgurance : il confondait les condamnés ! Un homme pouvait être guillotiné à la place d’un autre ! J’ai dit : « Nous ne parlons pas de la même affaire. C’est le dossier de ce matin que vous évoquez. » Il a ri. Avez-vous eu l’occasion de défendre la grâce d’un condamné à mort devant le général de Gaulle ? Oui, le 12 mai 1959, à la suite du grand procès d’El Halia en Algérie [en août 1955, des insurgés algériens tuèrent une trentaine d’Européens dans le village d’El Halia. NDLR.]. Et croyez-moi, c’était autre chose ! Quand il m’est apparu, il m’a semblé gigantesque. Il m’a tendu la main en me toisant. Et, de sa voix rocailleuse, il a lancé : « Bonjour madame. » Il a marqué un temps. « Madame… ou mademoiselle ? » Je n’ai pas aimé. Mais alors pas du tout ! Ma vie personnelle ne le regardait pas. J’ai répondu en le regardant bien droit : « Appelez-moi maître, monsieur le Président ! » Il a senti que j’étais froissée et il a accentué sa courtoisie : « Veuillez entrer, je vous prie, maître. Asseyez-vous je vous prie, maître. Je vous écoute, maître. » Connaissait-il le dossier mieux que son prédécesseur ? Il l’avait étudié jusqu’aux moindres détails. Mon léger malaise venait du fait qu’il ne me regardait pas durant mes explications. Or j’ai toujours eu besoin de croiser le regard de ceux que je veux convaincre. Comme au tribunal, où j’essaie de capturer mes interlocuteurs. Les attirer à moi pour qu’ils m’écoutent. Le général posait cependant des questions précises à mon confrère Léo Matarasso et moi-même, prouvant qu’il avait lu tous les procès-verbaux. Et, à la fin, il s’est contenté de dire : « Je vous ai entendus. Je vous remercie. » En sortant, nous croisons André Malraux, alors ministre de la Culture, puis le secrétaire du conseil de la magistrature, que je supplie de m’appeler dès qu’il connaîtra la décision. Il refuse, l’affaire est trop sensible, il a peur que j’ameute la presse. « S’il vous plaît ! Au moins pour que je dorme ! » J’ai donné ma parole d’honneur que je garderais le secret. Et, deux jours plus tard, un coup de fil m’apprendra que nos deux clients sont graciés. […] La guerre d’Algérie vous a vite happée dans un tourbillon de procès politiques explosifs… Je ne pensais pas que ces guerres feraient irruption dans ma vie avec une telle violence. J’ai foncé, à la fois avocate et témoin engagée. Je ne pouvais pas refuser. Et, de 1956 aux accords d’Evian, en 1962, je n’ai cessé de faire des allers-retours entre Alger et Paris, où j’étais désormais installée pour assurer la défense des Algériens arrêtés, insurgés, indépendantistes. C’était pour moi une évidence. Mais les pouvoirs spéciaux votés en 1956 [qui permettaient au gouvernement du socialiste Guy Mollet de poursuivre la guerre en Algérie. NDLR.] avaient pris le droit en otage. La justice n’était souvent qu’un simulacre. J’ai découvert, horrifiée, l’étendue des exactions commises par l’armée française, la torture érigée en système, les viols systématiques des militantes arrêtées, les condamnations sur aveux extorqués, sans compter les disparitions et exécutions sommaires. J’étais abasourdie. Vous étiez l’une des rares femmes avocates à défendre les fellagas… Oui, et j’étais assurément considérée comme une « traîtresse à la France » par les militaires et tenants de l’Algérie française. Il y avait des crachats, des huées, des insultes et des coups à l’arrivée au tribunal. Des coups de fil nocturnes — « tu ferais mieux de t’occuper de tes gosses, salope ! », des menaces de plastiquage de mon appartement et des petits cercueils envoyés par la poste. Je n’y ai longtemps vu que gesticulations et tentatives d’intimidation, jusqu’à l’assassinat, à Alger, de deux confrères très proches, puis la réception, en 1961, d’un papier à entête de l’OAS [Organisation de l’armée secrète,pour le maintien de la France en Algérie. NDLR.] qui annonçait ma condamnation à mort en donnant ordre à chaque militant de m’abattre « immédiatement » et « en tous lieux ». Je n’ai jamais eu peur. Sauf une nuit, au centre de torture du Casino de la Corniche, à Alger, où l’on m’avait jetée et où j’ai pensé avec culpabilité à mes fils de 3 et 6 ans, m’attendant à être exécutée. Avez-vous rencontré le général Massu, le grand organisateur de toutes les exactions ? Je me suis imposée un jour de 1957 dans son QG d’Alger. Sans rendez-vous, et dans un état de colère immense. J’avais attendu en vain un de mes clients à la prison de Barberousse. Il avait disparu de sa cellule, enlevé par les militaires pour de nouvelles séances de torture. J’ai couru sans réfléchir vers le bureau de Massu. Qui m’a reçu, contre toute attente. Visage osseux, fine moustache. Il a écouté patiemment mon flot de protestations et mes menaces de porter plainte pour enlèvement et séquestration. Et puis il a entrepris de défendre la torture. « Croyez-moi, pour avoir des renseignements, c’est efficace ! » Je n’arrivais pas à croire qu’il tente surmoi son prosélytisme abject. « Tout de même, vous, une mère de famille, comment acceptez-vous que des assassins cachent des bombes dans des couffins et tuent des enfants ? » Il m’écœurait. J’ai demandé : « De Gaulle est d’accord ? — Ne mélangez pas tout ! », a-t-il répondu.

IV. De l’indépendance de la Tuninie au soutien à la guerre d’indépendance algériennne jusqu’aux assassinats par l’OAS qui ont frappé ses confrères et auxquels elle a miraculeusement échappé.

De retour à Paris, vous faisiez tout pour alerter la presse et chercher des soutiens parmi les intellectuels français… J’ai appelé Hubert Beuve-Mery [1902-1989. NDLR.], le patron du Monde, qui a été formidable. « Venez me voir », m’a-t-il dit. Et quand je suis arrivée dans son bureau de la rue des Italiens, il a levé les bras : « Maître Halimi ! Vous avez l’air d’une étudiante ! » Il a voulu que je lui raconte en détail tout ce que je savais, promettant de m’envoyer le lendemain un journaliste qui écrirait un article.

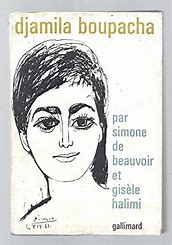

C’est d’ailleurs Le Monde qui a accueilli, le 2 juin 1960, la tribune de Simone de Beauvoir « Pour Djamila Boupacha », cette jeune militante du FLN [le Front de libération nationale algérien. NDLR.] que je défendais de toutes mes forces et qui avait été violée et torturée par les militaires français. Le texte de Simone de Beauvoir était parfait, décrivant avec précisions les tortures atroces endurées par la jeune fille, y compris la pire : le viol par l’introduction dans son vagin du goulot d’une bouteille. Mais, là, le rédacteur en chef adjoint Robert Gauthier s’est cabré. « On ne peut pas écrire le mot “vagin” dans Le Monde, c’est impossible ! Sachez, madame, que nous sommes les héritiers du Temps ! » Le journal Le Temps devait bien écrire la vérité ! Simone de Beauvoir a menacé de retirer son texte. J’ai négocié et proposé de remplacer « vagin » par « ventre ». « C’est ridicule, Gisèle, grondait Simone de Beauvoir. Comment voulez-vous enfoncer une bouteille dans un ventre ? »

Parlez-nous de votre rencontre avec Simone de Beauvoir…

Essentielle, bien sûr ! J’avais lu Le Deuxième Sexe avec passion, je trouvais qu’elle y avait posé toutes les bases théoriques du féminisme. Il nous restait à en inventer les luttes. Et, quand je l’ai vu arriver avec Sartre, ce soir de septembre 1958, à un meeting soutenant le non au référendum de De Gaulle, j’étais terriblement impressionnée. Elle m’a glissé quelques mots gentils et suggéré que nous déjeunions ensemble. Quelle joie ! Dès lors, je l’ai beaucoup fréquentée et je n’ai cessé d’apprécier sa lucidité, sa rigueur, sa combativité. Elle restait ma référence.

Dans votre livre Le Lait de l’oranger (1988), vous avouez pourtant une petite déception : « J’attendais une sœur de combat, je découvrais une entomologiste »…

C’est vrai. Son manque de chaleur me troublait. On ne lui sautait pas au cou ! Et elle se barricadait devant la moindre émotion. Sans élan et sans affection pour les personnages de mes grandes affaires, qu’elle considérait essentiellement comme des « cas » utiles pour mener un combat. Lors d’une conférence de presse du comité pour Djamila Boupacha, qu’elle présidait, j’avais demandé à sa jeune amie, Bianca Lamblin, de lire la lettre du père de Djamila, lui aussi torturé. Son récit était bouleversant, ses énumérations des tortures terribles. Bianca a éclaté en sanglots. Il y a eu un long silence, les journalistes retenaient leur souffle. Simone de Beauvoir a alors arraché la feuille des mains de Bianca et, d’une voix très sèche, a terminé le récit, très mécontente de l’incident. Elle ne supportait pas les failles. Mais elle était fiable ! C’était essentiel dans nos combats. […]

C’est d’ailleurs Le Monde qui a accueilli, le 2 juin 1960, la tribune de Simone de Beauvoir « Pour Djamila Boupacha », cette jeune militante du FLN [le Front de libération nationale algérien. NDLR.] que je défendais de toutes mes forces et qui avait été violée et torturée par les militaires français. Le texte de Simone de Beauvoir était parfait, décrivant avec précisions les tortures atroces endurées par la jeune fille, y compris la pire : le viol par l’introduction dans son vagin du goulot d’une bouteille. Mais, là, le rédacteur en chef adjoint Robert Gauthier s’est cabré. « On ne peut pas écrire le mot “vagin” dans Le Monde, c’est impossible ! Sachez, madame, que nous sommes les héritiers du Temps ! » Le journal Le Temps devait bien écrire la vérité ! Simone de Beauvoir a menacé de retirer son texte. J’ai négocié et proposé de remplacer « vagin » par « ventre ». « C’est ridicule, Gisèle, grondait Simone de Beauvoir. Comment voulez-vous enfoncer une bouteille dans un ventre ? »

Parlez-nous de votre rencontre avec Simone de Beauvoir…

Essentielle, bien sûr ! J’avais lu Le Deuxième Sexe avec passion, je trouvais qu’elle y avait posé toutes les bases théoriques du féminisme. Il nous restait à en inventer les luttes. Et, quand je l’ai vu arriver avec Sartre, ce soir de septembre 1958, à un meeting soutenant le non au référendum de De Gaulle, j’étais terriblement impressionnée. Elle m’a glissé quelques mots gentils et suggéré que nous déjeunions ensemble. Quelle joie ! Dès lors, je l’ai beaucoup fréquentée et je n’ai cessé d’apprécier sa lucidité, sa rigueur, sa combativité. Elle restait ma référence.

Dans votre livre Le Lait de l’oranger (1988), vous avouez pourtant une petite déception : « J’attendais une sœur de combat, je découvrais une entomologiste »…

C’est vrai. Son manque de chaleur me troublait. On ne lui sautait pas au cou ! Et elle se barricadait devant la moindre émotion. Sans élan et sans affection pour les personnages de mes grandes affaires, qu’elle considérait essentiellement comme des « cas » utiles pour mener un combat. Lors d’une conférence de presse du comité pour Djamila Boupacha, qu’elle présidait, j’avais demandé à sa jeune amie, Bianca Lamblin, de lire la lettre du père de Djamila, lui aussi torturé. Son récit était bouleversant, ses énumérations des tortures terribles. Bianca a éclaté en sanglots. Il y a eu un long silence, les journalistes retenaient leur souffle. Simone de Beauvoir a alors arraché la feuille des mains de Bianca et, d’une voix très sèche, a terminé le récit, très mécontente de l’incident. Elle ne supportait pas les failles. Mais elle était fiable ! C’était essentiel dans nos combats. […] Entretien. L’hommage de Djamila Boupacha à Gisèle Halimi :

« Ce n’était pas seulement mon avocate, c’était ma sœur ! »

par Hamid Tahri, dans El Watan, le 30 juillet 2020. Source

Djamila Boupacha, qui vient tout juste de sortir de l’hôpital, pour cause de Covid-19, a été profondément touchée par la disparition de sa sœur, Gisèle, à laquelle elle voue respect et reconnaissance. Oubliant son confinement auquel elle est astreinte, elle ne pouvait pas ne pas, en ces moments douloureux, intervenir, pour dire l’affection qu’elle porte à sa vieille amie disparue.

« C’est un grand pan de ma vie qui s’en est allé. Gisèle a été non seulement mon avocate, mais une grande sœur, sur qui je pouvais compter. Elle m’a assistée dans les moments les plus difficiles, surtout dans les prisons de France où je n’avais personne sur qui compter. Gisèle a risqué sa vie pour me défendre et défendre l’Algérie.

Aujourd’hui, je perds cette grande sœur, qui restera à jamais dans mon cœur. Je présente à ses enfants Jean-Yves et Serge Halimi, ainsi qu’à leur frère Emmanuel Faux, que j’ai connus bébés, ainsi qu’à toute la famille de Gisèle mes condoléances les plus attristées. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. »

Djamila Boupacha, qui vient tout juste de sortir de l’hôpital, pour cause de Covid-19, a été profondément touchée par la disparition de sa sœur, Gisèle, à laquelle elle voue respect et reconnaissance. Oubliant son confinement auquel elle est astreinte, elle ne pouvait pas ne pas, en ces moments douloureux, intervenir, pour dire l’affection qu’elle porte à sa vieille amie disparue.

« C’est un grand pan de ma vie qui s’en est allé. Gisèle a été non seulement mon avocate, mais une grande sœur, sur qui je pouvais compter. Elle m’a assistée dans les moments les plus difficiles, surtout dans les prisons de France où je n’avais personne sur qui compter. Gisèle a risqué sa vie pour me défendre et défendre l’Algérie.

Aujourd’hui, je perds cette grande sœur, qui restera à jamais dans mon cœur. Je présente à ses enfants Jean-Yves et Serge Halimi, ainsi qu’à leur frère Emmanuel Faux, que j’ai connus bébés, ainsi qu’à toute la famille de Gisèle mes condoléances les plus attristées. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. »Djamila Boupacha.

Gisèle Halimi ou l’auto-éducation

Gisèle Halimi, une avocate irrespectueuse

Gisèle, la Tunisienne

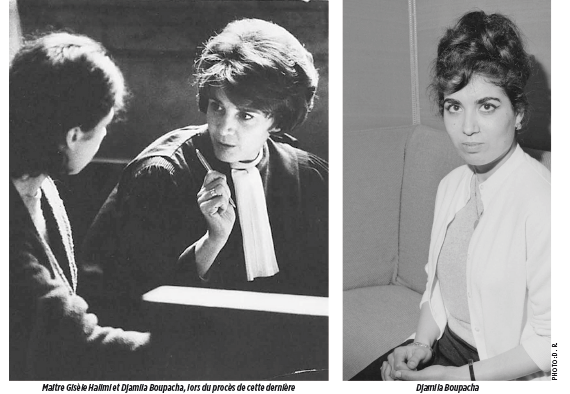

Photo ci-contre : Gisèle Halimi et Djamila Boupacha peu après l’indépendance de l’Algérie.