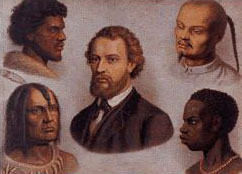

Pendant des siècles, des scientifiques ont cherché à classer l’humanité en groupes raciaux — à titre d’exemple, voyez ci-dessous la classification des «Races blanches ou pouvant être considérées comme telles» publiée en 1887 par Armand de Quatrefages, un anthropologue qui était d’ailleurs convaincu de l’unité de l’espèce humaine.

Comme André Langaney l’expose par ailleurs, cette recherche s’est avérée vaine : il n’est pas possible de définir sur le plan biologique la notion de race humaine. Cela implique qu’aucune discrimination prétendument fondée sur des critères d’origine biologique ou de race ne possède de base scientifique et ne saurait donc être tolérée socialement.

Le concept est certes dépourvu de tout fondement scientifique mais le terme est politiquement dangereux car il sous-tend les théories racistes.

Or le mot race figure dans des textes fondamentaux et notamment dans le premier article de la Constitution qui énonce que la France «assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion» — un texte qui semble présupposer l’existence de «races humaines». L’utilisation du mot race dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme pose le même problème1.

La question se pose donc : «le mot race est-il de trop dans la constitution française ?» Un colloque a été consacré à ce thème à Paris en mars 1992 ; ses actes ont été publiés dans le n° 33, décembre 1992, de la revue Mots, intitulé «Sans distinction de… race»2.

En fait, l’interdiction du mot race ne résoudrait rien, car les thèmes racistes n’ont pas besoin du mot pour s’exprimer. Si l’utilisation du mot race était proscrite, rien n’empêcherait Jean-Marie Le Pen de déclarer que « les populations sont inégales » …

Le terme « race » est-il encore nécessaire ?

[Entretien publié dans Télérama hors série (fév. 2007), “Quelle égalité voulons-nous ?”

Propos recueillis par Eric Rohde, journaliste et philosophe.]

- Dans quoi s’enracine l’idée de race ?

Le terme vient de l’italien razza. Il apparaît à la Renaissance pour désigner les variétés d’animaux et de plantes domestiquées, puis il est intimement lié à la colonisation européenne. Du xvie au xixe siècle, l’expression « races humaines » se substitue à celle, plus neutre, de « variétés de l’espèce humaine ». Elle contient l’idée d’une transmission héréditaire de caractères physiques, mais aussi mentaux, avec une forte nuance évaluative – celle des « races supérieures » et des « races inférieures ». Très tôt, le sens de « race » se situe donc à l’intersection de la politique et de l’histoire naturelle.

- Entre Renaissance et xxe siècle le terme «race » entre dans la science…

Plus précisément, à la cheville du xviiie et du xixe. Il devient la catégorie fondamentale de l’anthropologie physique. Alors que la science mesure et classe tous azimuts, la notion de race va conforter l’idée qu’il y a des différences objectives entre les variétés d’humains, en les ordonnant, dans des arborescences par exemple. Le darwinisme, qui commence à se répandre à partir des années 1860, n’est donc pas à l’origine des théories hiérarchiques entre les variétés de l’espèce humaine. Il va, en revanche, leur fournir des outils. Il conduit à penser la série ascendante des races dans un langage du développement : dans la course à l’évolution, certaines races sont plus avancées que d’autres. Le concept de sélection naturelle, interprété dans ce contexte, alimente en outre l’idée d’une concurrence entre races. Surtout, il donne une manière de caution scientifique aux conséquences possibles d’affrontements, c’est-à-dire à la disparition ou à l’extermination de certaines populations au profit d’autres plus « développées ». Ces idées, qui nous paraissent aujourd’hui effroyables, sont alors ouvertement théorisées ; par exemple au sein de la Société royale d’anthropologie de Londres. Nous sommes au plus fort de l’expansion coloniale …

- Est-ce que ce courant recoupe celui de l’eugénisme, qui apparaît à la même époque ?

L’eugénisme et l’anthropologie raciale partagent la même vision dynamique de l’espèce. À partir du moment où vous pensez que l’homme se doit d’intervenir dans son évolution pour améliorer sa descendance, si vous admettez des différences de valeur entre les variétés humaines, vous êtes vite conduit à recommander l’amélioration de telle variété plutôt qu’une autre. L’eugénisme visera donc à maîtriser, au profit de telle race, un phénomène jugé naturel. S’ajoute à cela la hantise d’une dégénérescence des populations européennes. Le biologiste allemand Ernst Haeckel, par exemple, les voyait menacées de déclin – la guerre éliminant les meilleurs et la médecine favorisant les autres…

- Quel est l’impact de ces idées ?

Au début du xxe siècle, la représentation d’une espèce humaine composée de races, dont certaines inférieures à d’autres, est un lieu commun scientifique. Au moyen d’index statistiques, on classe, on hiérarchise… Dans le même temps, la théorie darwinienne de l’évolution rend obsolète le vieux débat entre monogénistes – selon lesquels toutes les races ont une origine commune, vision conforme à la Bible – et polygénistes – aux yeux desquels l’espèce humaine, ayant des origines multiples, les races auraient toujours existé. S’y substitue la vision d’une espèce unique qui se différencie dans le temps. Mais la notion de race est tout de même sévèrement critiquée par des savants de grand renom. En France, ce sont par exemple Émile Durkheim, Marcel Mauss, Léonce Manouvrier dans les sciences sociales, ou l’anthropologue Henri Victor Vallois. En Allemagne, Rudolf Virchow, figure de proue de l’anthropologie physique, combat dès les années 1870 le terme de « race », qu’il juge peu cohérent.

- Est-ce que le nazisme développe une pensée raciste originale ou fondée sur des raisonnements établis ?

L’antisémitisme n’est pas propre au nazisme et n’est pas réductible au racialisme ou à l’eugénisme ambiant. Nazisme et antisémitisme vont bien au-delà de la biologie. Cela dit, il est évident que l’hitlérisme en recycle des pans entiers. Hitler lui-même se montre d’ailleurs habile dans l’art de rassembler des pensées qui ne sont pas forcément convergentes, comme celles de l’« hygiène raciale » et de l’aryanisme. La première, massivement représentée parmi les médecins, les classes moyennes et les enseignants, milite en faveur de la vie saine, des activités au grand air, de la santé publique, de l’eugénisme, etc. La seconde, dépourvue de références scientifiques crédibles, vise à promouvoir les Aryens, race prétendument supérieure. Le nazisme rapproche ces deux courants hétérogènes, qui ne s’apprécient guère. En s’appropriant la thématique eugéniste de l’« hygiène raciale », Hitler confère au nazisme une dimension « biocratique ».

- Ce sont les persécutions nazies qui ruinent l’idée de races et des inégalités entre elles ?

La guerre est en effet l’occasion d’une mobilisation des scientifiques, principalement américains, contre l’aspect racial du nazisme. En 1942, l’anthropologue Ashley Montagu plaide contre tout usage scientifique du terme de race en biologie et dans les sciences humaines. Dès 1937, le généticien Theodosius Dobzhansky avait déjà attiré l’attention sur les faiblesses de la notion de race d’un point de vue biologique. Plusieurs de ces acteurs se retrouveront après guerre à l’origine des importantes déclarations de l’Unesco sur les races et le racisme. Mais si une contre-offensive est engagée avec virulence, c’est aussi parce que de nouvelles armes scientifiques le permettent. Ces travaux marquent les débuts de l’anthropologie culturelle et de la génétique des populations, qui opère la synthèse entre darwinisme et génétique.

- Avec quels arguments le racisme est-il alors combattu ?

L’anthropologie culturelle repose sur une dissociation franche entre race et culture, et sur le principe qu’une part immense des différences entre les êtres est explicable par la culture. Quant à la génétique, elle déplace le problème de la diversité biologique humaine de la morphologie – forme du corps, couleur de la peau, etc. – vers les gènes. Au lieu de définir une population par un index statistique, avec sa moyenne, on s’intéresse à la fréquence des gènes dans les populations. Or, il n’existe pratiquement aucun gène, ou aucun allèle, c’est-à-dire version d’un gène, tels qu’une population les posséderait tandis qu’aucune autre ne les posséderait pas, et inversement. Il y a donc une profonde continuité entre les groupes humains.

- Dès lors le mot « race » n’a plus de sens ?

Il y a désaccord entre Montagu et Dobzhansky sur ce point. Pour le premier, il faut se passer d’un mot scientifiquement incohérent et politiquement dangereux. Pour le second, il est vain de proscrire son usage, car un raciste trouvera toujours assez de différences entre les hommes pour justifier ses vues discriminatoires ; en revanche, il s’agit de faire comprendre qu’il a radicalement changé de sens. Pour Dobzhansky, le découpage de l’espèce humaine en races est toujours une affaire de convention (en fonction des buts qu’on assigne à une telle classification), mais la différenciation génétique des populations au cours de l’évolution est quelque chose d’objectif. Donc il n’y a pas de races, mais il y a des différences raciales entre les hommes. Affirmation paradoxale qui montre que, au moment où le mot de « race » est enfin pensé avec rigueur, on n’en a plus l’usage…

- Nous en sommes là ?

Oui. Si vous interrogez les biologistes, les généticiens en particulier, vous verrez que vous avez le plus souvent affaire à d’authentiques antiracistes, qui n’utilisent plus le mot « race » dans leurs publications scientifiques, mais sont encore divisés quant à savoir s’il faut, ou non, utiliser le terme face au public.

- Pourquoi, malgré tout, y a-t-il toujours des recherches pour savoir, par exemple, si le QI des Noirs est comparable à celui des Blancs ?

Si vous pensez que les capacités comportementales sont au moins partiellement déterminées par les gènes, et qu’il y a des différences entre les populations humaines à cet égard, vous pouvez être tenté de chercher à mesurer ces différences. Une telle démarche n’est pas, a priori, scientifiquement absurde. Mais il faut savoir qu’elle est aussi extrêmement controversée d’un point de vue scientifique – et, dans le cas du QI, tellement entachée d’idéologie, et tellement évocatrice du pire dans l’histoire humaine récente, qu’il est socialement plus raisonnable de s’en abstenir.

________________________________

![Introduction à l'étude des races humaines, de Armand de Quatrefages [1810-1892]. Introduction à l'étude des races humaines, de Armand de Quatrefages [1810-1892].](https://histoirecoloniale.net/wp-content/uploads/2007/03/quatrefages.gif)

- L’article 2.1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme est ainsi rédigé :

«Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.»

- Numéro coordonné par Simone Bonnafous, Bernard Herszberg, Jean-Jacques Israel, éd. Les Presses de Sciences Po, 400 pages.

- Jean Gayon est philosophe, professeur à l’université Paris-I, spécialisé dans l’histoire de la biologie contemporaine et dans l’épistémologie des sciences de la vie.

Il a notamment publié : Darwin et l’après-Darwin. Une histoire de l’hypothèse de sélection dans la théorie de l’évolution (Kimé, 1992), et codirigé avec Daniel Jacobi : L’Éternel retour de l’eugénisme, (PUF, 24206).

![Introduction à l'étude des races humaines, de Armand de Quatrefages [1810-1892].](https://histoirecoloniale.net/wp-content/uploads/2007/03/quatrefages-150x150.gif)