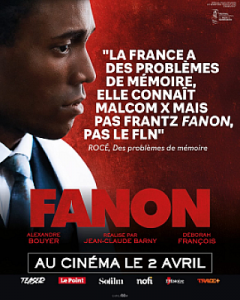

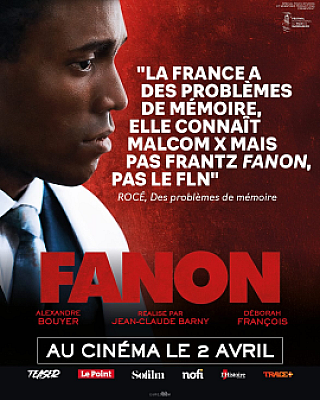

La réalisatrice Viviane Candas (Algérie du possible, MarseilleS) a vu le film Fanon de Jean-Claude Barny, sorti en salles le 2 avril 2025. Nous publions sa recension ainsi que son entretien avec le réalisateur.

« Fanon », un film français sur la torture, par Viviane Candas

Publié dans un Blog de Mediapart le 1er avril 2025.

Quelques jours plus tôt, sortant d’un colloque sur l’usage de la torture pendant la guerre d’Algérie, j’avais pensé qu’il était trop tard, les témoignages ne rencontreraient plus que la surdité, alors qu’il faudrait les lancer en fusées lumineuses pour relier notre histoire coloniale française à ce qui se passe à Gaza.

Jean Claude Barny saisit la courte vie du psychiatre martiniquais (joué par Alexandre Bouyer) au moment où il prend son poste à l’hôpital de Blida-Joinville en 1953. Frantz Fanon, n’a publié que sa thèse refusée « Peau noires et masques blancs » mais sa pensée est déjà toute dressée contre le colonialisme. Ce qui va la forger en génie est le déplacement vers cet autre angle d’attaque qu’offre l’Algérie où éclate la révolution de novembre 1954. Le psychiatre soigne tout le monde, l’armée et les pieds-noirs d’un côté, le peuple algérien et les fellaghas de l’autre – ce qui permet au film d’évacuer d’emblée tout manichéisme – Fanon expérimente des méthodes plus humaines sur les malades, ôte les chaînes qui les entravent, écoute la folie de chacun et remonte à sa genèse. Il se plonge dans l’exploration du trauma colonial : « Faire réaliser au colon que lui aussi est aliéné et qu’on ne peut pas soigner l’un sans l’autre, c’est le défi qui nous attend ».

La dialectique établie entre les trois points de vue, celui du colonisé martiniquais comparant ceux du colonisé algérien et du colonisateur français, porte l’arc narratif du film. Le scénario de Barny et Philippe Bernard y articule une dramaturgie entièrement tirée de l’expérience clinique de Fanon, croisant les cas d’un jeune homme qui bégaie la même phrase, d’un sergent (Stanislas Mehrar) qui torture à mort les fellaghas, d’un petit garçon qui venge le massacre des siens en tuant son camarade d’école français. Fanon enregistre les soubresauts de ces êtres tandis que le film permet à chacun d’occuper le centre du cadre, le temps qu’il révèle comment l’Histoire l’a fracturé puis en ressorte devenu sujet de sa propre vie1 .

Politiquement, Frantz Fanon a choisi son camp, il cache les moudjahidines, rencontre l’ALN2 se lie avec Abane Ramdane, l’un des chefs de la révolution algérienne3, mais il continue à œuvrer à partir des deux bords de la plaie coloniale qu’il ne peut panser sans pensée.

Le cinéma permettant de figurer l’investigation psychique, une scène décolle avec fulgurance du réalisme narratif du film, une scène qui pourrait être fantasmée par Fanon ou le sergent car elle est le lieu d’une rencontre entre eux : Fanon entre dans la salle où le sergent de dos torture sous la ceinture un homme attaché debout. En se retournant vers lui, le sergent découvre un peu le supplicié (que l’on reconnaît). Les regards se tiennent droits, les corps en enfilade comme une perspective historique. Au sergent, Fanon dit calmement : »Ce que vous leur faites-là, ça vous détruit de l’intérieur ». Dire cela devant l’homme torturé lui donne raison de sa résistance et en même temps condamne le tortionnaire. Ce que le sergent encaisse comme un coup. Il s’en relèvera. Il sera dégradé pour avoir refusé d’obéir aux ordres, lesquels sont implacables car ils viennent du sommet de l’État français. L’usage de la torture est alors si bien justifié et théorisé qu’il formera ce qu’on appelle L’école française4. Abane Ramdane quant à lui condamne la torture au sein du FLN et de l’ALN, considérant qu’adopter les méthodes de l’ennemi est dégradant.

Dans cette scène de torture on ne voit pas de sang. Il n’apparaîtra que plus tard sous la forme de la leucémie qui frappe Frantz Fanon alors qu’il réside déjà avec sa femme Josie et leur petit garçon à Tunis où il exerce comme psychiatre de l’ALN5 doit cette nouvelle situation à Abane Ramdane.

La leucémie fait couler le sang de la révolution hors du corps du soignant et devient la métaphore de ses déchirements et crimes. Elle apparaît presque synchrone du moment où, rédacteur du journal El Moudjahid, Fanon se voit demander d’écrire un hommage à Abane Ramdane qui vient de se faire étrangler au fil de fer par trois colonels de l’ALN mais doit impérativement dans l’article être déclaré « mort au champ d’honneur ». Fanon sait la vérité. Le film ne dit pas s’il a écrit l’article mais pose la question : le mensonge est-il soluble dans l’action révolutionnaire sans la pervertir et dérégler ? Impossible, disait le film dès sa scène d’ouverture, car Fanon enfant avait osé toucher un gros crabe qui d’un coup de pince lui balafra la joue. Toute sa vie il aura osé saisir la folie dévorante de l’Histoire au travers de l’esprit dérangé des hommes. À 36 ans, le crabe est repassé le prendre.

La scène finale fait reculer la caméra depuis un arbre où un groupe d’hommes récite la Fatiha et plus elle s’en éloigne, plus elle serre le coeur. Fanon est enterré en terre algérienne et selon le rite musulman plutôt qu’en sa Martinique natale. À l’Algérie qui inspira son oeuvre, son corps est rendu mais pendant les décennies suivantes et après la publication de « Les damnés de la terre » ses idées se répandent, contribution capitale à la pensée tiers-mondiste qui fait se dresser debout une partie de la planète pour mettre fin à la colonisation.

Le film FANON dévoile l’élan d’intelligence envers l’autre qui est le coeur battant de la leçon fanonienne. L’ennemi est humain qu’il faut avoir compris autant que soi-même pour éprouver la force de lui dire qu’en torturant l’autre, il se dégrade lui-même.

Entretien avec le réalisateur Jean-Claude Barny

Viviane Candas : Confrontés à l’armée française (la quatrième du monde) qui l’écrase avec les armes de l’OTAN dont le Napalm, le choix des Algériens est la guérilla. Si Fanon accueille des fellaghas entre les murs de l’hôpital Blida-Joinville, il est impossible de ne pas penser qu’à Gaza toute l’infrastructure hospitalière a été détruite par Israël depuis le 7 octobre 2023, au motif que le Hamas se cachait dessous. Or, les Palestiniens résistent aux armes toujours plus performantes qu’Israël teste sur eux. La sortie de ton film met en lumière cette comparaison, jusqu’à quel point as-tu maîtrisé ce rappel qui aura, on l’espère, un effet explosif contre la chape obscurantiste qui nous assomme ?

Jean-Claude Barny : Il y a des choses que je sais et que je source et je peux en prendre la responsabilité historique et puis il y a d’autres éléments sur lesquels j’invoque les historiens ou ceux qui savent. Souvent, on ne fait pas appel aux bonnes personnes capables d’avoir une légitimité dans leur parole, de répondre véritablement aux questions. Moi, je veux retrouver une vraie force narrative et arrêter avec ces citoyens spécialistes qui parlent au nom des français mais sans mandat. On se retrouve pris en otage avec des informations qui répondent à des esprits dérangés et que répandent des esprits dérangés. Tu te rends compte que ce sont des aliénés de la guerre d’Algérie, ou sur le voile, qui sont invités sur les plateaux de télévision, leur discours est pathologique. Fanon avait compris cela qui vaut aussi pour aujourd’hui.J’exprime mon sentiment à travers une oeuvre. Si moi aujourd’hui je me mets à imaginer ce que serait Fanon aujourd’hui, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je peux dire ce qu’a fait la France en Algérie et les similitudes des faits, l’accaparement des terres et des richesses, les spoliations, les violences et les emprisonnements.

Viviane Candas : Activer la mémoire du combat anticolonialisme, la porter à son maximum d’incandescence, amène à comparer la Palestine à ce qui s’est passé en Algérie durant la période traitée par ton film. Faire reconnaitre ses crimes par l’État (l’usage de la torture et les massacres du 8 mai 1945) est une nécessité ; mais nous ne sommes que quelques centaines en France à en porter l’exigence. Pourtant, face au négationnisme de l’extrême-droite, une contre-offensive peut trouver sa force dans la transmission de cette mémoire. Elle formerait le lieu d’un vrai rassemblement des consciences, ton film stimule cette dynamique.

Jean-Claude Barny : Le piège est qu’on nous ramène le droit international pour nous éloigner des émotions et nous empêcher de prendre une position ferme. On se retrouve piégé dans un système bureaucratique en attendant de faire valider nos émotions et indignations par un tampon. C’est tout ce qu’ils font, c’est nous éloigner de notre humanité en disant qu’on doit d’abord légiférer et pendant ce temps-là l’horreur continue. Du coup, on se détache, on finit par accepter, on attend et on accepte. Parce qu’il y a un tel degré d’horreur, soit on devient fou et inhumain, soit on ferme les yeux. C’est ce que Fanon a justement analysé. Notre système neurologique n’est pas fait pour accepter ça. Et on nous le fait accepter par une somme d’interdits. Une fois que ce système est ouvert, on l’accepte. Et ensuite, il n’y a plus de limites. L’horreur de la guerre, c’est ça, c’est de pousser le machiavélisme le plus loin possible.

Viviane Candas : On peut avoir le sentiment que rien n’a changé, que le traumatisme se transmet entre générations mais en fait, le mimétisme de la cruauté s’emballe. À Gaza, les enfants amputés sans autre anesthésiant que du Doliprane par des médecins qui sont obligés de les faire souffrir, ça dépasse l’imagination la plus noire. L’indifférence du monde occidental ne voile plus son incapacité à considérer l’autre comme son semblable qui fonde le racisme. Force est de constater que les décolonisations n’ont pas changé cela. Est-ce que ce moment qui fracture le monde n’est pas celui d’aller plus loin sur la question du racisme, de remonter à son origine ?

Jean-Claude Barny : C’est la question du conditionnement du racisme. Le film explore la maternité du racisme, dans quel lit il baigne et grandit. C’est exactement ça, une fois que c’est dit. Fanon prend sa légitimité de son expérience et de son vécu. Et ça c’est imparable. Il n’y a pas d’arguments autre, Fanon est l’expérience vécue du racisme et il peut apporter une déconstruction, la démonstration pathologique du racisme en tant que maladie. Le racisme est une maladie que l’on peut soigner comme un rhume. C’est une fenêtre d’Overton qui s’ouvre alors à l’idée qu’un raciste doit être soigné par une méthode ou une autre. D’où vient son problème ? Comment s’est-il niché dans son esprit? Le racisme serait une pathologie comme la paranoïa. Tu peux imaginer une clinique soignant le racisme où tu rentres en cure psychanalytique pour ne plus l’être en sortant ? Je l’ai compris en voyant des gens qui conseillaient d’arrêter de regarder CNews, par ce que ça les rendait racistes car c’est une machine à produire du racisme. Il suffit de faire un sevrage pour retrouver le prisme de l’esprit. Si tu as une vision qui n’est jamais mise en contradiction, tu es malade et malheureux. C’est ce que Fanon a mis en place, une façon de soigner le traumatisme par la contradiction.

Viviane Candas : Le commandant Azzedine6, que Jean Claude Carrière m’a dit considérer comme le plus extraordinaire personnage qu’il ait jamais croisé, raconte qu’en 1956, alors qu’il est officier de la wilaya IV : « Les services d’information parlaient déjà de la lutte armée du peuple kenyan, des patriotes camerounais et du combat de nos compagnons d’armes de l’ANC, qui menaient une lutte multiforme, ô combien difficile. (…) J’avais entendu parler de cette région des Caraïbes où est née Frantz Fanon. Cette région a connu l’esclavage, l’exploitation et le racisme. Je me rappelle qu’un jeune étudiant de mon commando m’avait expliqué que lorsqu’un esclave avait fui une plantation et qu’il était rattrapé, on lui coupait les jarrets. Je savais aussi que beaucoup d’insurgés et patriotes algériens vaincus en 1871 7 avaient été déportés dans cette région des Caraïbes. »

Ton film réactivant cette mémoire entre les peuples, répond au besoin d’une parole politique qu’aujourd’hui toutes les générations éprouvent comme vidée de sens. À quand remonte l’origine de ce processus dans ta propre vie ?

Jean-Claude Barny : En fin de compte, je parle comme je suis, je ne suis pas intellectuel, j’évite les sujets contre-productifs. Je m’appuie sur mon vécu, je n’essaie de m’inventer une position de démonstration. Je suis dans une légitimité. Fanon est né d’un besoin lié à une stratégie de survie pour ne pas devenir aliéné en sortant de mon adolescence. Je suis arrivé en France à 6 ans, avec une forte culture antillaise, la France coloniale des années 65-70 est encore la mère patrie et on a raté l’indépendance. Jusqu’à mes quatorze ans, on fait corps avec cette idéologie. Mes parents qui étaient très militants faisaient tout pour que je n’ai aucun problème avec les autorités françaises. Ce qui n’a pas empêché les attaques raciales. Non officielles. Et moi quand je grandis dans ce truc en banlieue je sens qu’il y a un malaise et je me réfugie dans une bulle, je dévore les livres. Un jour, dans un livre d’Histoire sur les droits civiques, Martin Luther King et Malcolm X, et tous les grands leaders, j’entends parler de Frantz Fanon. Et c’est Gabriel, l’éducateur de la bibliothèque Robert Desnos d’Argenteuil, qui me met un livre sur Fanon entre les mains. Il me donne à lire « Peaux noires et masques blancs » et je sens que c’est un livre important pour lui. C’était un étudiant, un vrai patriote qui adore sa culture et n’a pas peur de celle des autres… Et il me dit en partant : « Tu vas voir c’est dur au début et après plusieurs lectures, tu vas t’entendre » J’ai seize ans alors et c’est ce qui c’est passé. Et tu vois le temps qu’il m’a fallu pour faire le film !

La violence aujourd’hui détruit tout le fantasme mis chez Malcolm X et Martin Luther King, alors que nous avions nos intellectuels, Césaire, Léon Gontran Damas, Fanon et en les effaçant, on nous a retardés. C’est le racisme systémique qui produit ce genre de phénomène et le racisme systémique évolue. C’est le même système qui veut aujourd’hui empêcher les femmes de porter le voile.

Aujourd’hui, on peut dire qu’il y a une mise en place d’un racisme systémique. Il y avait un plafond de verre tel dans les années 70 qu’on préférait faire monter en grade une Blanche plutôt qu’une Noire. C’était systémique dans la fonction publique. À 99% l’Antillais restait subalterne. Donc, ça ne date pas d’aujourd’hui. La France et son histoire est jonchée d’incohérences face à son fronton Liberté-Égalité-Fraternité. Elle ne peut plus tenir la distance, sur les soixante ans écoulés, on peut faire le constat et le bilan. Il est urgent de le faire parce qu’il en va de la morale du monde.

Viviane Candas : Ton film note l’influence de François Tosquelles, l’initiateur de Fanon à la psychothérapie institutionnelle qui va faire long feu. Bien qu’il n’y ait pas séjourné, les travaux de Fanon ont inspiré indirectement les pratiques de la clinique de Laborde fondée en 1953 par le Pr Oury, où a exercé Félix Guattari. Mais l’expérience algérienne de Fanon ne servira pas à la psychiatrie française pourtant très inventive des années 60-70. J’écoutais l’autre jour un postcast où un intellectuel « gauche radicale » française et sa co-auteure présentaient leur livre sur la psychanalyse. Le nom de Frantz Fanon n’y a pas été prononcé une seule fois ! L’intérêt s’arrête là où commence la forclusion. Que le centenaire de la naissance de Frantz Fanon et la sortie de ton film pourraient bien secouer, si tu me dis que les « psy » et les jeunes se retrouvent dans tes séances en avant-première.

Jean-Claude Barny : Tu ne peux inscrire un centenaire sans avoir les outils pédagogiques pour le porter. Ni s’en emparer pour le partager. C’est là qu’on voit la limite de chacun. Il faut désigner et soigner aussi bien le colon que le colonisé, dit Fanon. À l’intérieur de ce groupe, ceux qui sont dans la posture ne peuvent avoir aucun impact sur le réel. Ceux qui sont dans la demande effrénée d’action sont limités par leur posture. Ils sont rivés à un fond de commerce qui s’appelle « la lutte contre la discrimination » et savonnent la planche de ceux qui sont réellement dans cette lutte avec légitimité.

Viviane Candas : En Algérie où je viens de vivre quelques années, ce sont des psychiatres qui m’auront parlé avec le plus de lucidité et d’amour des gens du pays. L’accumulation traumatique refoulée mais aussi la mémoire transmise de la colonisation puis de la guerre d’indépendance, puis encore de la décennie noire, concernent le corps psychique du pays entier. Il y a là-bas un trop plein à dire, alors que la France a tant refoulé son histoire qu’elle éructe son déni. L’actualité de Fanon est si frappante autant que son lyrisme, tout d’oralité (dans le film c’est sa femme Josie qui tape à la machine sous sa dictée « Les damnés de la terre »). Comment traites-tu ce lyrisme au cinéma, par l’engagement du corps, la grâce de soigner ?

Jean-Claude Barny : Je démontre que tous les préjugés dans lesquels on essaie d’enfermer un être différent, Fanon les en libère. Fanon est plus européen qu’un européen, il est capable de démontrer toutes les contradictions, tu ne peux rien lui opposer de la caricature de l’autre, le Noir et le sauvage. Fanon annule et anéantit ces codes. Il a le savoir, il a tout ce qu’il faut pour plaire au coloniaux, sauf sa révolte. C’est pour ça que Gontran Damas, Césaire et Fanon ont réussi un Big Bang dans l’espace colonial et la culture coloniale. Ce qu’a fait Fanon en Algérie.

Pour voir le film Fanon aujourd’hui, il va falloir marcher. Le film n’est pas distribué assez largement il ne sera pas proposé en bas de chez ceux qui légitimement devrait le voir, il va falloir, marcher, prouver qu’on veut le voir. Il n’y a jamais de film innovant dans les banlieues, pour les gens. On met des films qui excitent leur libidio mais pas qui excitent leur cerveau. Le Big Bang que certains ont fait dans les années 50….

Viviane Candas : Il est dans les musées aujourd’hui, comme l’exposition Paris noir, circulations artistiques et luttes anticoloniales, 1950-2000au centre Pompidou ainsi que la rétrospective de la cinéaste martiniquaise Sarah Maldoror, qui vécut à Alger dans les premières années de l’indépendance. Les filles qu’elle eut avec le poète et leader révolutionnaire angolais Mario de Andrade, dont Annouchka, font un travail considérable sur l’oeuvre laissée. C’est maintenant qu’elle peut à nouveau rayonner.

Jean-Claude Barny : On pourrait le refaire. Quand j’habitais Argenteuil je marchais pour voir les film à Saint Michel. Aujourd’hui il y une possibilité de montrer que la réalité a changé et maintenant ces film on veut les voir en bas de chez nous. Mais s’il faut marcher, nous marcherons. Ma mère marchait, je marchais, mon fils qui veut voir un film comme Fanon, il va devoir marcher pour le voir ! Au-delà de mon sentiment d’appartenance à une communauté, la question se pose, après le film Fanon, qu’est-ce que je peux proposer ? Toute ma filmographie est un dialogue avec lui et je suis allé au bout. Je devrai chercher ensuite où me ressourcer, mais il offre aujourd’hui une réponse pertinente et audible dans la période où nous sommes.

1 Évoqués par lui-même dans « L’an 5 de la révolution algérienne », Maspero, 1959.

2 Armée de Libération Nationale.

3 Partisan de la primauté du politique sur le militaire, exécuté en décembre 1957 par les colonels Boussouf, Belkacem, et Bentobal.

4 Qui enseignera ses méthodes de guerre contre-révolutionnaire aux USA et dictatures d’Amérique latine.

5 Il sera relayé à ce poste par Annette Roger-Beaumanoir, epileptologue chercheuse en URSS en 1956 et conseiller du ministère de la santé des deux premiers gouvernements du président Ben Bella (1962-65).

6 Officier de la wilaya IV, commando Ali Khodja, il sera le responsable de la Zone Autonome d’Alger en 1962.

7 La plus importante depuis la conquête française, la révolte conduite par le cheikh El Mokrani à partir de la Kabylie en 1871 mobilisa 25 tribus et s’étendit au trois-quarts du pays. Les déportations qui s’en suivirent furent par dizaine de milliers.