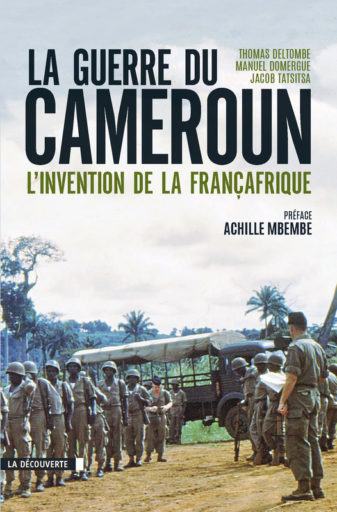

Contretemps (CT) : Votre livre La guerre du Cameroun fait suite à un précédent ouvrage, Kamerun !, sorti en 2011. Quel rapport ce nouveau livre entretient-il avec son prédécesseur ?

Thomas Detombe (TD) : Ces deux livres traitent du même sujet : la guerre que les autorités françaises ont menée contre le mouvement indépendantiste camerounais dans les années 1950 et 1960. Ils sont en revanche très différents sur la forme. Le premier, Kamerun !, avait une forme relativement universitaire et s’adressait à un public spécialisé prêt à lire 750 pages assez denses sur un conflit dont presque personne, en France, n’avait entendu parler.

Le second est à la fois la synthèse et le prolongement du précédent. Plus court et plus accessible, il s’adresse à ceux qui voudraient comprendre cette guerre et ses conséquences sans avoir le temps – ou l’envie – de lire un gros ouvrage sur le sujet. Nous en avons évidemment profité pour compléter nos recherches grâce à de nouveaux témoignages et de nouveaux documents découverts dans les archives.

Ce second livre, La Guerre du Cameroun, s’inscrit par ailleurs dans un contexte différent. Alors que les autorités françaises étaient dans le déni absolu lorsque le premier livre est paru en janvier 2011, la situation a évolué en juillet 2015, lorsque François Hollande s’est rendu au Cameroun en visite officielle. Sous la pression des journalistes, des historiens et des militants qui s’intéressent à ces sujets, et parce qu’il existe au Cameroun un fort sentiment antifrançais, Hollande s’est fendu d’une brève déclaration évoquant les « épisodes extrêmement tourmentés, tragiques même » qui se sont déroulés, selon lui, « après l’indépendance » de ce pays (proclamée le 1er janvier 1960).

Ce second livre, La Guerre du Cameroun, s’inscrit par ailleurs dans un contexte différent. Alors que les autorités françaises étaient dans le déni absolu lorsque le premier livre est paru en janvier 2011, la situation a évolué en juillet 2015, lorsque François Hollande s’est rendu au Cameroun en visite officielle. Sous la pression des journalistes, des historiens et des militants qui s’intéressent à ces sujets, et parce qu’il existe au Cameroun un fort sentiment antifrançais, Hollande s’est fendu d’une brève déclaration évoquant les « épisodes extrêmement tourmentés, tragiques même » qui se sont déroulés, selon lui, « après l’indépendance » de ce pays (proclamée le 1er janvier 1960).

Bien que ces déclarations soient relativement méprisantes, étant donné la gravité des faits, et partiellement mensongères, puisque les « épisodes » dont il parle ont en fait commencé bien avant l’indépendance, c’était la première fois qu’un responsable officiel français reconnaissait qu’il s’est passé « quelque chose » au Cameroun au moment de la décolonisation. Nous sortons donc timidement d’un demi-siècle de déni et de silence.

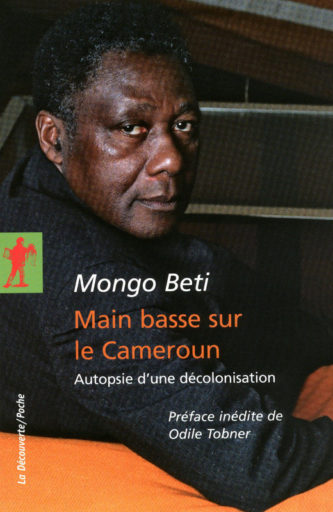

Pour saisir l’ampleur du black out, peut-être faut-il rappeler que la guerre du Cameroun est passée presque inaperçue à l’époque où elle se déroulait (l’instruction officielle était explicitement de « faire régner le silence »), que toute trace de ce conflit a été méthodiquement effacée par la suite (le livre de l’écrivain camerounais Mongo Beti Main basse sur le Cameroun, qui portait sur ce sujet, a été interdit par les autorités françaises dès sa publication en 1972 par les éditions Maspero) et qu’il a été totalement enfoui dans les décennies suivantes (interrogé sur cette question en 2009, François Fillon alors Premier ministre eut l’audace de parler de « pures inventions »).

Maintenant que nous sortons du tabou, il nous semble utile de rappeler ce qui s’est passé au Cameroun dans les années 1950 et 1960 : une répression massive qui a fait des dizaines de milliers de morts au minimum et qui a permis d’installer dans ce pays un régime dictatorial à la solde de la France et d’expérimenter pour la première fois le système que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de « Françafrique ».

CT : Dans vos deux livres, vous liez en effet très étroitement la question de la guerre du Cameroun à celle de la Françafrique. Vous décrivez même cette guerre comme l’acte de naissance du système « françafricain »…

CT : Dans vos deux livres, vous liez en effet très étroitement la question de la guerre du Cameroun à celle de la Françafrique. Vous décrivez même cette guerre comme l’acte de naissance du système « françafricain »…

TD : C’est en effet une des conclusions de nos recherches. Au départ, nous étions partis avec pour seule ambition que de participer à faire connaître ce conflit presque inconnu des Français et souvent méconnu des Camerounais. Mais nous nous sommes rendu compte au cours de ce travail que cette guerre n’était pas un simple « soubresaut » et encore moins une « anomalie » historique : il s’agit d’un épisode majeur de la décolonisation de l’« Afrique française ».

Deux éléments de contexte permettent de le comprendre. Le premier est que le Cameroun – comme le Togo – n’était pas une colonie : il s’agissait depuis la fin de la Première Guerre mondiale d’un territoire international confié en administration à la France (4/5e du pays) et au Royaume Uni (1/5e)1. En raison des textes qui régissaient la mise sous tutelle de ce territoire, les autorités françaises savaient pertinemment qu’elles ne pourraient pas maintenir éternellement leur domination sur ce pays : dès 1946, les Accords de Tutelle, que la France avait négocié avec l’ONU, promettaient au Camerounais « l’autonomie ou l’indépendance ».

Le deuxième élément est le suivant : au milieu des années 1950, la France multiplie les échecs dans ses colonies. Alors qu’elle a perdu l’Indochine (1954) et qu’elle s’embourbe en Algérie (1954), elle est mise en échec au Togo avec le rattachement du Togo britannique au Ghana (1957) et la victoire des nationalistes au cours d’élections supervisées par l’ONU (1958). Quelques temps plus tard, la Guinée de Sékou Touré refuse d’intégrer la Communauté française et accède par conséquent à l’indépendance. Tirant les enseignements de ces échecs à répétition, les responsables politiques et militaires français souhaitent à tout pris stopper l’« hémorragie ». Et c’est sur le Cameroun, où se déploie depuis la fin des 1940 un mouvement indépendantiste extrêmement populaire mais où il n’est pas encore trop tard pour agir, qu’ils vont poser le garrot.

Le garrot a plusieurs composantes. La première est militaire : il s’agit d’écraser par la force le mouvement nationaliste. L’Union des populations du Cameroun (UPC), âme militante de ce mouvement nationaliste, est arbitrairement interdite en juillet 1955 et sera par la suite traquée jusqu’à sa quasi disparition au début des années 1970. Pendant toutes ces années, les mêmes méthodes contre-insurrectionnelles qu’en Algérie sont appliquées au Cameroun pour liquider physiquement les nationalistes et éradiquer psychologiquement toute forme de « subversion ».

La seconde composante de cette stratégie de répression est d’ordre politique. Il s’agit d’instaurer un système en trompe l’œil qui permette de présenter officiellement le Cameroun comme un pays indépendant (conformément aux engagement pris en 1946) tout en tirant officieusement toutes les ficelles du pouvoir (conformément aux intérêts impérialistes français). L’idée est donc de retourner l’indépendance promis au profit de la France et de la confié à un régime « ami », c’est-à-dire soumis.

Un tel simulacre à tous les avantages pour la France : elle lui permet de sous-traiter à un gouvernement camerounais « indépendant » un certain nombre de tâches ingrates tout en continuant à dominer le pays complètement – politiquement, économiquement, militairement, culturellement, etc. – grâce entre autre à une série d’accord bilatéraux, pour certains secrets. C’est cette forme très poussée de néocolonialisme qu’on appelle Françafrique. Et c’est cette Françafrique qui a donc été expérimentée pour la première fois au Cameroun avant d’être appliquée dans toutes les colonies africaines qui ont accédé à ces vraies-fausses « indépendances » octroyées par Paris.

CT : Peux-tu revenir sur la réception de vos travaux ? Quelles ont été les réactions, et comment les juges-tu avec un peu de recul ? Ont-elles été conformes à vos attentes, ou avez-vous eu des surprises ?

TD : Malgré sa taille, Kamerun ! a reçu plus d’attention que prévu. Il s’est étonnamment bien vendu, ce qui a fort surpris notre éditeur, et nous avons reçu des messages de soutien de beaucoup de lecteurs, camerounais et français, qui attendaient visiblement la parution d’un livre de cette nature. Il est important de souligner que Kamerun ! n’est ni le seul ni le premier livre sur ce sujet, loin de là. Après Mongo Beti, qui a fini par pouvoir sortir Main basse… après cinq ans de censure et de combat judiciaire, plusieurs auteurs ont publié des ouvrages remarquables sur cette question : Abel Eyinga, Richard Joseph, Achille Mbembe ou Meredith Terretta par exemple. De nombreux travaux ont été réalisés dans des cadres universitaires, au Cameroun, en France ou ailleurs, et des documentaires existent également.

La particularité de notre travail est qu’il tente de donner une vision globale de la guerre du Cameroun et d’en proposer une analyse systémique. Là où la plupart des chercheurs font des études fines – et souvent brillantes – sur certaines régions du Cameroun, sur certains aspects ou sur certains épisodes qui ont marqué la sanglante « décolonisation » de ce pays, nous montrons que cette guerre n’est pas qu’un conflit local et circonstanciel, bref accidentel, mais qu’elle s’inscrit dans le processus global de la décolonisation de l’Afrique.

Ce que nous montrons, en d’autres termes, c’est que les autorités françaises se sont acharnées sur les nationalistes camerounais pour changer le cours de la décolonisation de l’« Afrique française » en général. Alors que la France se trouvait dans une mauvaise passe en Algérie, au Togo et en Guinée, la machine de guerre française a été déployée au Cameroun non seulement pour maintenir ce pays dans l’orbite de la France mais aussi, et surtout, pour faire comprendre aux autres colonisés qu’il n’y avait pas d’autre voie possible que la soumission à l’ordre impérial français. C’est sans doute cette analyse globale et systémique qui intéresse un lectorat beaucoup plus large que ceux qui s’intéressent aux seules relations franco-camerounaises. L’ancien président Laurent Gbagbo, pour ne mentionner un exemple qui nous a amusé, a cité Kamerun ! parmi ses lectures de prison après son transfert à la Cour pénale internationale…

Pour ce qui est des réactions officielles françaises, elles n’ont pas été très nombreuses. Nos dirigeants se sont même montrés remarquablement discrets… Lorsque deux députés se sont appuyés sur nos travaux pour interpeller les gouvernements français successifs, de droite et de gauche, ceux-ci se sont contentés d’une fin de non-recevoir, sur le mode : « cette affaire n’intéresse que les historiens » et « circulez, il n’y a rien à voir ». Mais comme il y a quand même « quelque chose » à voir, Hollande a fini par bafouiller la petite phrase que j’évoquais tout à l’heure.

CT : Maintenant que F. Hollande a évoqué ce « quelque chose », que peut-on espérer des dirigeants français ? Et comment envisager la suite ?

TD : Après avoir longtemps nié, la stratégie des autorités françaises consiste dorénavant à minimiser l’implication de la France dans le crime colonial que constitue cette guerre du Cameroun. Pour ce faire, elles cherchent à faire endosser une partie des responsabilités – la plus grande possible, évidemment – aux « Camerounais » eux-mêmes. Tentant de gommer le rapport de domination qui caractérise la Françafrique, elles cherchent assez classiquement à faire des Camerounais les responsables de leurs propres malheurs.

Il va sans dire que, selon cette logique, les premiers responsables du drame seraient les militants indépendantistes. Ces derniers, ou du moins une partie d’entre eux, ayant fait le choix de la lutte clandestine et de la guérilla après l’interdiction de leur parti, l’UPC, en 1955, ce serait eux qui seraient coupables d’avoir mené le Cameroun sur le chemin de la violence. Mais la réalité historique est tout autre : c’est d’abord parce que la France a refusé l’indépendance promise au peuple camerounais par les textes onusiens, c’est ensuite parce qu’elle a arbitrairement interdit l’UPC et c’est enfin parce qu’elle s’est mise à réprimer ses partisans que le pays a basculer dans la guerre. Et c’est parce qu’elle a imposé à ce pays une indépendance en trompe-l’œil, qui perpétuait la colonisation sous une autre forme, que le conflit s’est poursuivi après 1960. Les nationalistes camerounais ont simplement commis la « faute » d’avoir refusé de se soumettre à l’ordre néocolonial.

La mise en cause des indépendantistes, qui est évidemment ancienne, se double aujourd’hui d’une autre accusation. Les seconds responsables seraient les dirigeants camerounais officiel, qui se sont livrés sous la présidence d’Ahmadou Ahidjo à d’innombrables exactions pour réduire au silence leurs opposants, à commencer par les militants de l’UPC. Le régime Ahidjo ayant en effet martyrisé sa population pendant de longues années, cette accusation est légèrement plus subtile. Car la vérité qu’elle énonce cache en fait un mensonge par omission. Elle « oublie » en effet plusieurs faits capitaux : d’abord que le régime Ahidjo a été installé par la France avant l’indépendance ; ensuite que ce régime dictatorial a toujours été soutenu à bout de bras par Paris après l’indépendance ; enfin que la plupart des hiérarchies sur lesquelles reposaient ce régime étaient encadrées par la France. Jusqu’au milieu des années 1960, ce sont des Français qui dirigeaient l’armée camerounaise et les milices supplétives qui faisaient la chasse aux « subversifs ». En d’autres termes, n’évoquer, comme l’a fait Hollande, que les épisodes qui ont eu lieu « après l’indépendance » permet de gommer deux faits majeurs : la guerre a été initiée directement par la France avant l’indépendance, avec la mise en place de vaste opération guerre sur des régions entières, et s’est prolongée de façon indirecte après 1960 par l’intermédiaire d’un État officiellement indépendant mais toujours de facto sous tutelle.

En focalisant sur ce qui s’est passé « après l’indépendance » et en tentant de transformer la guerre du Cameroun en guerre « inter-camerounaise » (gouvernement vs. nationalistes), ce discours officiel tente donc d’effacer les responsabilités de la France. Sans le vouloir, un pilote d’hélicoptère français a utilisé une expression révélatrice de ce jeu de cache-cache lorsque nous l’avons interrogé en 2014 : « J’étais là mais je n’étais pas là. » Une formule étonnante pour un officier français qui, en poste au Cameroun de 1962 à 1964, participait à ce qu’il appelle lui-même des « massacres contrôlés ». Sa mission consistait à survoler des zones où se déroulaient des massacres de façon à ce que son passager, un autre officier français, puissent signaler la position des fuyards aux troupes africaines qui agissaient au sol. Objectif : aucun témoin. La France veut aujourd’hui croire qu’elle n’était « pas là » au moment où l’on massacrait, mais les faits sont têtus : elle était bel et bien « là », et c’est elle qui porte la responsabilité historique de la guerre du Cameroun.

La dernière stratégie des autorités françaises est de déconnecter le « passé » du « présent ». Si certains officiels français sont prêts aujourd’hui à entendre parler de la guerre du Cameroun, et si certains d’entre eux demandent même que la lumière soit rapidement faite sur ces « épisodes », ce n’est pas par bonté de cœur ou par amour de la justice. C’est parce qu’ils veulent « tourner la page » au plus vite, célébrer l’« entente franco-africaine » ainsi retrouvée et éviter que les « sentiments antifrançais » ne s’accentuent (et mettent en péril le business as usual). En d’autres termes, le « passé » n’aurait rien à voir avec le « présent » et ne devrait en aucune façon ternir l’« avenir ».

Même si cela prendra sans doute un peu de temps (tout le monde attend avec impatience la disparition de Paul Biya, héritier direct du système Ahidjo, au pouvoir depuis 1982), une des évolutions probables – qui était déjà en germe dans les déclarations de Hollande – est finalement que la France finisse par reconnaître officiellement la guerre du Cameroun, en versant une larme de crocodile sur les victimes, tout en faisant son possible pour occulter le lien entre cette guerre et système de prédation qu’elle avait pour objectif d’établir – et qui est encore très loin d’avoir disparu. Si le silence qui entoure la guerre du Cameroun est si difficile à briser, nous ont expliqué de nombreux témoins, c’est parce que cette guerre n’est pas terminée.

Entretien publié par Contretemps, revue de critique communiste

L’introduction du livre est lisible via ce lien.

Le site qui accompagne les deux livres, Kamerun ! et La guerre du Cameroun, est disponible via ce lien.

Une réponse