Massacre du 17 octobre 1961 :

les preuves que le général de Gaulle savait

par Fabrice Arfi, publié dans Mediapart le 6 juin 2022.

Source

Des archives inédites de la présidence de la République, consultées par Mediapart, le prouvent désormais : Charles de Gaulle et l’Élysée ont tout su – et très vite – de ce crime d’État. Le président a même demandé par écrit que les « coupables » soient poursuivis. Mais le massacre restera à jamais impuni, judiciairement et politiquement.

De Gaulle savait et il savait tout. Depuis plus de soixante ans, un épais mystère entourait l’histoire du massacre du 17 octobre 1961, un crime d’État qui ne cesse aujourd’hui encore de hanter la mémoire franco-algérienne. Les faits sont connus : une manifestation d’Algériens, qui protestaient pacifiquement dans Paris contre le couvre-feu raciste qui leur avait été imposé par les autorités, a été réprimée par la police dans une brutalité inouïe, faisant des dizaines de morts — certaines victimes de la répression ont été jetées à la Seine.

Mais une question majeure demeurait, comme le rappellent les historiens Jim House et Neil MacMaster dans leur ouvrage de référence Paris 1961 (Tallandier) : « On sait à vrai dire très peu de choses sur les réactions officielles ou même informelles du 17-Octobre au plus haut niveau du gouvernement. De Gaulle et ses ministres ne font aucune mention des événements dans leurs Mémoires, et l’accès à des documents essentiels de l’Élysée, de Matignon et du ministère de l’Intérieur demeure interdit. »

Grâce à l’ouverture récente et partielle d’archives publiques – l’arrêté gouvernemental en autorisant l’accès a été signé fin décembre 2021 –, Mediapart a pu consulter plusieurs documents issus de la présidence de la République qui prouvent aujourd’hui que le général de Gaulle a tout su, et très vite : c’est-à-dire la responsabilité de la police dans le crime, comme l’étendue de celui-ci.

Une annotation manuscrite de Charles de Gaulle sur un document de l’Élysée prouve même que le président, confronté à la réalité de la situation, avait demandé que les coupables soient châtiés, réclamant aussi que son propre ministre de l’intérieur, Roger Frey, intervienne face à l’extrême danger des dérives des forces de l’ordre.

Mais il ne se passera rien : aucun policier ne sera jamais condamné ; Maurice Papon, le préfet de police qui a supervisé et couvert le massacre, restera en place, tout comme le ministre Roger Frey ; et ce crime restera à jamais impuni, s’effaçant peu à peu de la mémoire collective si ce n’était l’acharnement de quelques historiens, archivistes, militants et journalistes pour continuer de chercher la vérité.

« Noyés », « étranglés » ou « abattus par balles »

Deux documents en particulier, conservés sur le site de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) des Archives nationales [voir la Boîte noire de cet article], permettent aujourd’hui d’éclairer cette part d’ombre de l’histoire.

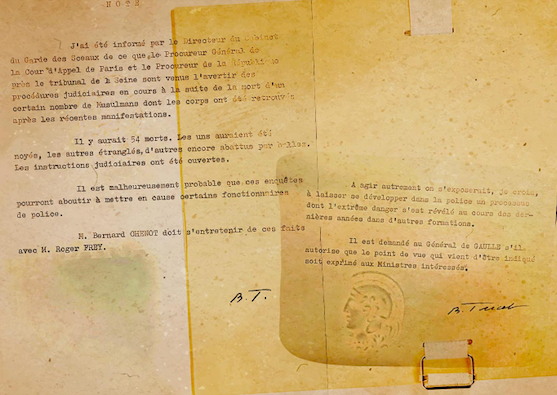

Le premier est une note signée des initiales de Bernard Tricot, conseiller du général de Gaulle pour les affaires algériennes et les questions juridiques à l’Élysée. Elle date du 28 octobre 1961, soit onze jours après la tragédie.

« J’ai été informé par le directeur de cabinet du garde des Sceaux de ce que le procureur général de la cour d’appel de Paris et le procureur de la République près le tribunal de la Seine sont venus l’avertir des procédures judiciaires en cours à la suite de la mort d’un certain nombre de musulmans dont les corps ont été retrouvés après les récentes manifestations », écrit Bernard Tricot.

« Il y aurait 54 morts. Les uns auraient été noyés, les autres étranglés, d’autres encore abattus par balles. Les instructions judiciaires ont été ouvertes. Il est malheureusement probable que ces enquêtes pourront aboutir à mettre en cause certains fonctionnaires de police », poursuit le haut fonctionnaire.

Ce dernier précise que le ministre de la justice, Bernard Chenot, nommé à ce poste moins de deux mois plus tôt en remplacement d’Edmond Michelet, réputé trop conciliant avec le FLN algérien selon certains partisans de la ligne dure comme le premier ministre Michel Debré, doit « s’entretenir de ces faits » avec son homologue de l’intérieur.

Le fait que l’un des plus proches collaborateurs de Charles de Gaulle écrive dès le 28 octobre 1961 une note annonçant une première estimation aussi importante du nombre de morts — certains historiens parlent aujourd’hui de cent à deux cents possibles victimes —, les modalités de leur supplice et la responsabilité probable de la police française dans le crime n’étaient à ce jour pas connues.

De Gaulle : « Il faut faire la lumière et poursuivre les coupables »

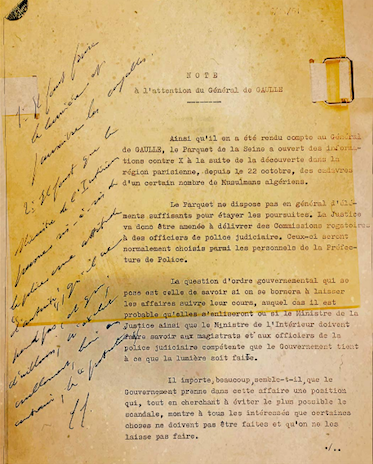

Mais une deuxième note du même Bernard Tricot, annotée à la main par le général de Gaulle, figure également aux Archives nationales. Nommément adressée au président de la République, elle est datée du 6 novembre 1961. Dès son premier paragraphe, il est fait référence à « la découverte dans la région parisienne, depuis le 22 octobre, des cadavres d’un certain nombre de Musulmans algériens ».

Le haut fonctionnaire fait savoir au chef de l’État que « le parquet ne dispose pas en général d’éléments suffisants pour étayer les poursuites ». Et il ajoute : « La question d’ordre gouvernemental qui se pose est celle de savoir si on se bornera à laisser les affaires suivre leur cours, auquel cas il est probable qu’elles s’enliseront ou si le ministre de la justice ainsi que le ministre de l’intérieur doivent faire savoir aux magistrats et officiers de la police judiciaire compétente que le gouvernement tient à ce que la lumière soit faite. »

« Il importe beaucoup, semble-t-il, que le Gouvernement prenne dans cette affaire une position qui, tout en cherchant à éviter le plus possible le scandale, montre à tous les intéressés que certaines choses ne doivent pas être faites et qu’on ne les laisse pas faire. À agir autrement, on s’exposerait, je crois, à laisser se développer dans la police un processus dont l’extrême danger s’est révélé au cours des dernières années dans d’autres formations », poursuit Bernard Tricot, qui fait ici référence aux dissidences qui ont pris corps dans l’armée, notamment avec la création au début de l’année 1961 de l’Organisation de l’armée secrète (OAS).

À la fin de sa note, Bernard Tricot demande au général de Gaulle « s’il autorise que le point de vue qui vient d’être indiqué soit exprimé aux ministres intéressés ».

La réponse manuscrite du président de la République, rédigée à l’encre bleue et figurant sur la colonne de gauche de la première page du document, est sans ambiguïté : « 1) Il faut faire la lumière et poursuivre les coupables. 2) Il faut que le ministre de l’intérieur prenne vis-à-vis de la police une attitude d’“autorité”, qu’il ne prend pas, et qui, d’ailleurs, n’exclut nullement, bien au contraire, la “protection” ».

En réalité, aucun coupable ne sera puni, l’Élysée ne s’exprimera jamais sur le sujet et le ministre de l’intérieur sera maintenu dans ses fonctions. Le préfet de police de Paris de l’époque, Maurice Papon — il sera condamné en 1998 à dix ans de réclusion criminelle pour sa participation à la déportation des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale —, réussira même à imposer un contre-récit policier face aux plaintes déposées par les proches de victimes du massacre du 17 octobre 1961.

Les manipulations du préfet Papon

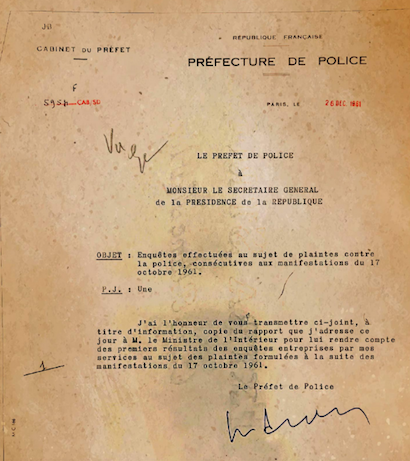

Un rapport du 26 décembre 1961, signé de Maurice Papon, montre à ce sujet l’étendue des manipulations policières pour étouffer le scandale. Le rapport, cité dans le livre Octobre 1961, un massacre à Paris (Fayard) de l’historien Jean-Luc Einaudi, y est présenté comme ayant été adressé au ministre de l’intérieur. Mais les archives de la présidence De Gaulle montrent qu’une copie a également été personnellement envoyée par Maurice Papon au secrétaire général de l’Élysée, Geoffroy Chodron de Courcel. Cet exemplaire porte une mention « Vu » apposée au crayon à papier.

Le document a pour titre : « Enquêtes effectuées au sujet de plaintes contre la police, consécutives aux manifestations du 17 octobre 1961 ». Tout est mis en œuvre, sous la plume de Maurice Papon, pour décrédibiliser la moindre mise en cause de la police.

De très nombreuses plaintes ont été déposées ? Elles « ont été acheminées entre le 30 octobre et le 2 novembre par des avocates du FLN », souligne le préfet de police, qui relève que plusieurs plaignants « habitent à proximité les uns des autres » et d’en conclure : « Le caractère concerté de ces plaintes apparaît donc facilement : les plaignants ont laissé d’ailleurs plus ou moins entendre qu’il y a eu racolage par les avocates. »

Certains plaignants ne se sont finalement pas présentés devant les policiers ? « L’enquête ne peut guère laisser d’illusion sur le bien-fondé de leurs réclamations », en déduit Maurice Papon, qui précise que certains plaignants, qui, eux, se sont présentés, ont été « convaincus de mensonges ». Le préfet de police n’hésite pas à parler ainsi d’une « évidente mauvaise foi » apparue, selon lui, dans les cas signalés.

Maurice Papon accusera aussi dans son rapport le FLN du meurtre d’au moins deux Algériens imputés à la police française. Et pour les seuls cas de sévices réels, le préfet souligne que leur « importance a été démesurément grossie ».

Également saisi d’informations publiées par le quotidien L’Humanité, selon lesquelles de très nombreux Algériens arrêtés par la police le 17-Octobre ont ensuite subi des sévices dans un centre d’internement à Asnières (Hauts-de-Seine), le rapport Papon conclut : « Rien d’anormal n’a été constaté pendant leur présence dans les locaux d’Asnières […]. Il ressort donc bien de l’enquête que cette affaire a été montée de toutes pièces par le journal L’Humanité à des fins d’ordre politique, d’ordre général et local. »

Un autre document figurant dans les archives de l’Élysée confirme que tout fut fait, sous la responsabilité du préfet Papon, pour empêcher l’éclatement de la vérité sur le massacre du 17-Octobre. Il s’agit cette fois d’un tableau de huit pages de « comparaison entre les faits allégués et les résultats de l’enquête ». Partout on peut lire ce type de remarques : « Plainte de circonstance imposée par le FLN », « plainte mensongère », « plainte douteuse », « plainte mensongère ordonnée par le FLN », « plainte tardive et suspecte »…

De telles conclusions tranchaient pourtant, déjà à l’époque, avec l’étendue des connaissances sur ce crime d’État, qu’un haut fonctionnaire du Conseil d’État, Michel Massenet, décrira en ces termes dans une note de l’automne 1961 (mais non datée précisément) et adressée à l’Élysée : « L’on peut en tout cas affirmer que la violence qui s’y est manifestée à froid est sans précédent dans les annales policières en France. »

Au-delà du 17 octobre 1961

Ce n’est pas tout. Une troisième note de l’Élysée, non signée mais vraisemblablement rédigée par le conseiller élyséen Benard Tricot – elle émane de ses archives –, montre qu’au-delà du massacre du 17-Octobre la présidence de la République n’ignorait rien non plus du déchaînement criminel de la police française, cible durant l’année 1961 d’attaques imputées au FLN, contre des Algériens résidant en métropole.

Adressée le 25 octobre 1961 à Geoffroy Chodron de Courcel, le secrétaire général de la présidence, cette note décrit ni plus ni moins qu’une véritable terreur d’État.

La voici :

« S’agissant des brutalités ou sévices dont les Musulmans algériens ont pu être victimes ces derniers jours à Paris, je laisserai de côté tout ce qui a pu se passer au cours des manifestations ou immédiatement après. De même, il n’y a pas lieu de tenir compte de tous les renseignements à caractère vague ou hypothétique. En retenant seulement les faits précis venant de sources sérieuses, on peut indiquer : qu’il arrive que des personnes apparemment innocentes, et en tout cas n’ayant aucune attitude menaçante, soient tuées par les forces de l’ordre.

— À Gennevilliers, le jeudi 12 octobre, à 20 heures 30, 60, rue de Richelieu, devant l’école de garçons, un élève du cours de français, Ali Guérat, a été tué par balle. Le directeur du cours, M. Vernet, a été témoin de ce meurtre.

— Il arrive que lorsque des Musulmans sont appréhendés par les policiers ceux-ci détruisent devant eux leurs papiers d’identité. Ce fait, bien qu’il ne soit pas sanglant, me paraît des plus graves. Par une véritable voie de fait la police met elle-même des hommes en situation irrégulière.

— Des hôtels ou magasins musulmans ont été saccagés par la police (un hôtel dans le XVIIIe arrondissement, des magasins à Nanterre) sans qu’apparemment les destructions faites aient pu se justifier par les nécessités d’une lutte soutenue, par des mesures de sécurité ou par les besoins d’une investigation.

— Des hommes appréhendés après les manifestations et conduits dans des lieux de rassemblement (Vincennes, la Porte de Versailles, un lieu nommé “les carrières”, etc.) ont été brutalisés, précipités du haut de l’escalier, roués de coups.

— Dans certains endroits, les hommes appréhendés étaient tellement tassés les uns contre les autres qu’ils furent obligés de rester debout non seulement le jour mais aussi la nuit. »

Le « chaînon manquant »

Mediapart a présenté tous les documents cités dans cet article à deux historiens spécialistes de l’Algérie et du 17 octobre 1961, Fabrice Riceputi, auteur du livre Ici on noya les Algériens (Le Passager clandestin, 2021), et Gilles Manceron, qui a rédigé le texte « La Triple occultation d’un massacre » pour le livre Le 17 octobre des Algériens (La Découverte, 2011).

Pour Fabrice Riceputi, ces documents « constituent en quelque sorte un chaînon manquant dans l’historiographie de cet événement tragique ». À leur lecture, dit-il, on voit que « la présidence de la République sait que la version des faits farouchement défendue publiquement par son premier ministre, Michel Debré, le ministre de l’intérieur, Roger Frey, et le préfet de police, Maurice Papon, et largement relayée dans la presse grand public, est mensongère ».

De Gaulle a finalement renoncé à demander des sanctions contre les auteurs du massacre pour éviter que sa majorité politique se fracture.

L’historien rappelle que la préfecture de police maintient depuis le 18 octobre 1961 qu’il n’y eut, ce jour-là, que deux morts « français musulmans d’Algérie » et un mort français, à l’occasion d’une manifestation « violente » du fait des Algériens, la police ayant été irréprochable. « Il faut noter ici que la réprobation exprimée par de Gaulle dans ces archives, si elle mérite d’être connue, ne se traduisit jamais par une remise en cause publique de cette version restée officielle durant des décennies », ajoute Fabrice Riceputi.

Il en veut pour preuve que, quatre mois après le 17-Octobre, « Roger Frey et Maurice Papon seront encore, sous l’autorité de De Gaulle, responsables d’une autre tuerie policière : celle du métro Charonne, faisant neuf morts le 8 février 1962 dans une manifestation anti-OAS. Et l’un et l’autre seront maintenus en poste par de Gaulle durant cinq années supplémentaires, jusqu’en 1967 ».

L’historien Gilles Manceron affirme de son côté que les documents consultés par Mediapart « confirment que le général de Gaulle, qui avait retiré au premier ministre toute autorité sur la politique algérienne, avait laissé à celui-ci, à sa demande, la responsabilité du “maintien de l’ordre” en France et qu’il avait désapprouvé la manière dont il a frappé le FLN et l’émigration algérienne en 1961 ».

Mais « pour éviter que sa majorité ne se fracture et qu’une partie le désavoue », selon Gilles Manceron, le général de Gaulle a finalement renoncé à demander les sanctions qui lui paraissaient pourtant logiques contre les auteurs du massacre, comme le montrent les archives inédites de sa présidence.

De fait, les poursuites judiciaires encouragées par le chef de l’État furent stoppées net en mars 1962 à la suite de la promulgation d’une loi d’amnistie concernant tous les crimes et délits « en relation avec les événements d’Algérie ».

Voici comment après le meurtre d’innocents, l’impunité a tenté d’assassiner la mémoire.

Massacre du 17 octobre 1961 :

« Il est de l’honneur et du devoir de Macron de prendre la parole »

par Fabrice Arfi, publié dans Mediapart le 8 juin 2022.

Source

Au lendemain des révélations de Mediapart sur le 17 octobre 1961 à partir d’archives inédites de la présidence de Gaulle, l’écrivain et réalisateur Mehdi Lallaoui, figure du combat pour la vérité sur ce crime d’État, revient sur des décennies de déni et de dissimulation.

Il est, depuis 30 ans, l’une des principales sentinelles de la mémoire sur le massacre du 17 octobre 1961. Au lendemain des révélations de Mediapart sur ce crime d’État à partir d’archives inédites de la présidence de Gaulle, l’écrivain et réalisateur Mehdi Lallaoui a accepté de répondre à nos questions.

Cofondateur en 1990 de l’association Au nom de la mémoire, il revient sur la si longue marche pour la vérité, pour la connaissance et la reconnaissance de la tragédie, qui n’est toujours pas entrée, 60 ans après les faits, à la place qui est la sienne dans l’histoire officielle. Estimant que le massacre du 17-Octobre pourrait remplir la définition d’un crime contre l’humanité, Mehdi Lallaoui implore le président de la République, Emmanuel Macron, de parler.

• Quel est, pour vous, l’enseignement principal sur le 17 octobre 1961 des archives inédites de la présidence de Gaulle publiées par Mediapart ?

Mehdi Lallaoui : Depuis 60 ans, il y a eu de la part des services de l’État déni et dissimulation sur ce crime resté impuni. Aussi, tout ce qui permet de documenter aujourd’hui encore cet événement, côté officiel, est essentiel. Oui, nous savions que le gouvernement de l’époque et de Gaulle connaissaient la réalité des faits. Le démontrer grâce aux archives – et à l’opiniâtreté des journalistes, des historiens ou des archivistes – est énorme et très important pour l’établissement de la vérité, pour tous les citoyens de ce pays.

Ces archives inédites confirment que les plus hautes autorités de l’État ont couvert ce massacre et couvert tous ses responsables. Je rappelle que pendant des dizaines d’années le bilan officiel de cette nuit ne fut que 3 ou 7 morts, dont un jeune Français (M. Chevalier), massacré par erreur à la sortie du cinéma Bonne-Nouvelle et que personne, je dis bien personne, quel que soit son grade, ne fut poursuivi.

• Vous aviez 5 ans à l’époque du 17-Octobre, mais vous avez un rapport personnel à l’évènement. Quel est-il exactement ?

Mon père était parti avec d’autres travailleurs algériens à la manifestation. Il est revenu dans la nuit, cassé et ensanglanté. Plusieurs de ses compagnons, dont des pères de famille, ont définitivement disparu cette nuit-là. Mon père doit la vie sauve à un enseignant qui l’a arraché de la furie meurtrière des policiers au Pont-de-Neuilly, faisant croire qu’il donnait un coup de main à la répression contre les « bougnoules ».

Cet enseignant a jeté mon père, bien esquinté, dans le coffre de sa voiture et, contournant tous les ponts de la couronne parisienne, l’a ramené à Bezons où ma famille demeure toujours. J’ai toute ma vie voulu retrouver cet enseignant qui avait sauvé la vie de mon père, pour lui dire simplement merci.

Aujourd’hui, l’un de mes fils est un jeune enseignant dans le Val-d’Oise. En octobre dernier, il m’accompagnait au pont de Bezons pour témoigner de cette histoire. Mon père n’a jamais gardé de haine pour les Français. Nombreux étaient ses camarades d’usine qui venaient manger à la maison, mais il a gardé une rancœur tenace contre le système colonial.

• Vous êtes le cofondateur en 1990, avec Samia Messaoudi et Benjamin Stora, de l’association Au nom de la mémoire. Trente ans plus tard, la marche pour la vérité autour du 17-Octobre n’est pas terminée. Quelles ont été les avancées les plus significatives dans ce combat depuis 30 ans ?

Nous avons fait progresser cette marche pour la vérité d’année en année. D’abord en documentant cette tragédie, en produisant des livres, des films, des expositions et aussi des colloques internationaux d’historiens. Le dernier en date s’est déroulé au Sénat en octobre 2021 pour le 60e anniversaire.

Au début des années 1990, beaucoup étaient incrédules quant à la réalité des crimes d’octobre. « Vous vous imaginez, nous disait-on, assassiner de sang-froid des dizaines de manifestants pacifiques au cœur de la capitale de la France… c’est impossible ! » Ensuite, en occupant chaque année, le 17 octobre, l’espace public, d’abord à Paris, puis maintenant dans une quarantaine de villes en France qui ont acté une place ou une rue rappelant la date du 17 octobre 1961.

• Les avancées les plus significatives sont incontestablement la pose de la plaque commémorative par Bertrand Delanoé, le maire de Paris, sur le pont Saint-Michel en octobre 2001.

Le resurgissement de la mémoire du 17-Octobre au moment du procès Papon [condamné pour sa participation à la déportation des juifs durant la Seconde Guerre mondiale – ndlr] a donné, en 1998, une visibilité internationale à cette histoire. Elle nous a permis, avec la complicité de nos amis Brigitte Lainé et Philippe Grand, de publier à la une de Libération des archives interdites de communication, qui établissaient une liste d’homicides envers les « Français musulmans d’Algérie » liée au 17-Octobre et restée sans suite.

Il faut aussi rappeler qu’à la suite du procès Papon, une procédure en diffamation fut intentée par Papon contre Jean-Luc Enaudi. À l’issue de ce procès, en février 1999, le tribunal de Paris déboutera Papon et caractérisera de « véritable massacre » les événements d’octobre 1961.

• Un homme en particulier a permis de faire avancer la connaissance du 17-Octobre et vous venez de citer son nom : il s’agit de Jean-Luc Einaudi, qui n’était pas historien de profession, mais a fait un travail historique unique. Quel rôle ont joué les travaux d’Einaudi ?

Jean-Luc Einaudi, avec qui nous avons cheminé de nombreuses années et qui a porté comme nous le combat pour la vérité, était un Juste. On disait autrefois « un honnête homme ».

C’était un homme qui habitait avec sa femme dans une HLM de banlieue. Il vivait de son travail d’éducateur spécialisé, et dans son temps libre enquêtait comme enquêtent les professionnels. Un homme vraiment exceptionnel qui sous ses airs un peu bourru était d’une extrême gentillesse.

Trouver les témoins, accumuler les preuves, recouper et vérifier les informations, s’accrocher au moindre renseignement permettant de reconstruire le puzzle, tel était Einaudi. Il ne se disait pas historien et s’offusquait lorsqu’on le présentait comme tel. Il se disait citoyen épris de justice. Son travail a ouvert une brèche importante dans le récit officiel et le déni de l’État sur cette tragédie. Il a été essentiel dans le combat pour la connaissance et la reconnaissance du 17-Octobre. Nous avons toujours un mot pour évoquer la mémoire de Jean-Luc : respect, respect total.

• L’historien Pierre Vidal-Naquet a parlé, au sujet du 17-Octobre, d’un « pogrom anti-Algériens » qui, pourtant, « n’ébranla pas Paris ». En 1991, Robert Badinter confia ses souvenirs au journal Libération : « Les gens se foutaient de ce qu’il s’était passé, ils ne se sentaient pas moralement concernés. » Au-delà de la responsabilité politique face au crime et son effacement dans l’histoire officielle, n’y a-t-il pas aussi une responsabilité citoyenne face à une tragédie qui s’est pourtant déroulée sous les fenêtres des Parisiens et des Parisiennes ?

Bien sûr qu’il y a une responsabilité collective et citoyenne sur ce genre de tragédie. Tout le monde ne réagit pas en faisant l’autruche. Beaucoup se sont tus par honte de voir la police parisienne massacrer des innocents. D’autres, certes minoritaires, ont parlé, se sont mobilisés.

Rappelons aujourd’hui, à un moment où l’on met en cause les pratiques de maintien de l’ordre de la police, que ce sont des policiers qui ont sauvé l’honneur – si honneur il y a… – de notre pays en publiant le 31 octobre 1961 un tract clandestin qui documentait de façon précise les crimes et les exactions commises par leurs collègues à Paris.

Alors que la France des droits de l’homme s’engloutissait définitivement dans les eaux noires de la Seine où furent jetés et noyés les travailleurs algériens, ces policiers ont su dire que ce n’était pas cela la France et la démocratie française.

• Est-ce qu’on peut parler, selon vous, d’un crime raciste ?

Parfaitement, le 17-Octobre est la fois un crime d’État, un crime raciste et un crime contre l’humanité. Tous les témoignages et la documentation que nous avons collectés ou que les historiens ont publiés et qui sont publics démontrent le caractère racial de la répression contre les Algériens à l’automne 1961.

Ce faisant, ce massacre du 17-Octobre rentre complètement dans la définition du crime contre l’humanité dont les textes énoncent qu’il s’agit de « l’exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ».

• Est-ce que le 17 octobre 1961 est, pour vous, le symptôme d’un problème français plus large : l’incapacité d’un pays à regarder son passé ?

Depuis des décennies, une certaine France ne se regarde que sous le prisme d’histoires glorieuses et valorisantes pour le roman national. Les gouvernants de gauche ou de droite eux-mêmes ont toujours fonctionné sur ce logiciel mémoriel pour aller dans le sens des groupes antagonistes de leur électorat.

Combien de temps a-t-il fallu attendre pour la responsabilité de l’État dans la rafle du Vél’ d’Hiv, pour les fusillés pour l’exemple en 1917, pour la torture systémique durant les « évènements d’Algérie », pour les massacres des tirailleurs à Thiaroye, pour ceux de Madagascar en 1947…

Le 17-Octobre est l’une des nombreuses histoires dont on a du mal à évoquer le souvenir de façon sereine et honnête. Faire histoire en évoquant tous ses aspects, même les moins glorieux, est une exigence démocratique toujours d’actualité.

• Pourquoi l’Algérie a-t-elle, elle aussi, participé à une forme d’occultation mémorielle autour du 17-Octobre ?

Je pense que de l’autre côté de la Méditerranée, les dirigeants algériens successifs ont depuis l’indépendance eu plus d’énergie à faire valoir les accords économiques que toute autre chose. Ce n’est que depuis une dizaine d’années que l’Algérie demande des comptes à la France sur la violence coloniale, mais sans aller à saisir les cours de justice internationales… Toujours cette auto-amnistie qui empêcherait les peuples à demander des comptes au colonisateur.

Je rappelle, pour l’avoir évoqué, que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.

• Que peut aujourd’hui la République et son président, Emmanuel Macron, dans la reconnaissance officielle du 17-Octobre ?

Le 16 octobre dernier, j’ai rencontré et discuté avec le président Macron lors de la cérémonie au pont de Bezons où furent repêchés, il y a 60 ans, des cadavres d’Algériens « noyés par balles », selon les termes de l’époque.

Je lui ai dit le combat d’Au nom de la mémoire pour que la vérité, toute la vérité soit établie. Comment peut-on admettre des dizaines, voire des centaines de morts dans un État de droit sans que personne ne soit poursuivi. Il faut que cette vérité soit enfin énoncée, sans omettre aucune responsabilité, par les plus hautes autorités de l’État.

J’ai dit aussi au président que nos familles et les citoyens de ce pays étaient en attente de la justice, car une société démocratique sans justice est une société amputée de ses principes fondamentaux.

Aujourd’hui, à la lumière des confirmations par Mediapart des massacres du 17-Octobre et de leur connaissance par les plus hautes autorités de l’État, il est de l’honneur, du devoir et du rôle du président de la République de prendre la parole. Et pour revisiter la fin du poème La gueule du loup de Kateb Yacine : « Et maintenant va-t-il parler / Et maintenant va-t-il se taire ? »

De Gaulle et le massacre du 17-Octobre :

la leçon des historiens pour hier et aujourd’hui

par Fabrice Arfi, publié par Mediapart le 19 juin 2022.

Source

Après les révélations de Mediapart sur l’implication du général de Gaulle dans le mensonge d’État et l’impunité qui ont accompagné le 17-Octobre, les historiens Jim House, Neil MacMaster, Emmanuel Blanchard et Fabrice Riceputi réagissent.

Quelles sont les leçons à tirer, pour le passé mais aussi le présent, de l’histoire du massacre du 17 octobre 1961, une tragédie que la mémoire officielle française a toujours du mal, en 2022, à reconnaître pour ce qu’elle est : un crime d’État ?

Une semaine après les révélations de Mediapart sur l’implication du général de Gaulle dans le mensonge et l’impunité qui ont accompagné le 17-Octobre, quatre historiens réagissent.

À l’origine de recherches majeures sur divers aspects du 17-Octobre – son histoire complète, le rôle précis de la police ou ses enjeux mémoriels –, Jim House et Neil MacMaster (Paris 1961, Tallandier), Emmanuel Blanchard (La police parisienne et les Algériens, Nouveau Monde) et Fabrice Riceputi (Ici on noya les Algériens, Le Passager clandestin) ont accepté de répondre à nos questions (voir la Boîte de cet article).

• Quel enseignement tirez-vous sur le 17-Octobre des archives de la présidence de Gaulle récemment publiées par Mediapart ?

Jim House et Neil MacMaster : La publication de ces documents présente un intérêt certain, car elle aide à mieux cerner les responsabilités de cette répression au plus haut sommet de l’État, question qui a longtemps fasciné les historiens et militants mais qui, sans accès aux archives, était restée sans réponse.

Les documents publiés par Mediapart et le cours des événements qui a suivi ou précédé leur rédaction montrent bien la préoccupation majeure de de Gaulle suite au 17 octobre 1961 : « mettre de l’ordre » dans la police parisienne et surveiller les agissements de l’OAS [Organisation de l’armée secrète – ndlr].

De ce fait, de Gaulle est certes complice de l’occultation, tout comme il l’était de la mise en place de la répression contre le FLN. La note très intéressante en date du 25 octobre 1961, envoyée par le secrétaire général de la présidence, décrit des violences policières illégales de manière rétrospective – le 17 octobre 1961 est ainsi révélateur du quotidien périlleux des Algériens, parfois bien avant le massacre.

Emmanuel Blanchard : On voit bien que de Gaulle craint que la police lui échappe. Or il a besoin d’un appareil policier loyal au régime. Et pour comprendre cette préoccupation, il faut revenir au contexte de la nomination [en mars 1958 – ndlr] de Maurice Papon à la tête de la préfecture de police de Paris. De Gaulle n’a pas de problème de légitimité, mais il sait que si la IVe République est tombée, c’est parce que les deux institutions de force, l’armée et la police, ont été déloyales au régime et ont contribué à sa chute au printemps 1958.

Le mandat de Papon est clair : ramener la police dans le cadre institutionnel. Il s’agit, en quelque sorte, de remettre de l’ordre dans la maison et d’éviter à tout prix une autonomisation de la police. De Gaulle, dont il faut rappeler qu’il est la cible d’attentats de l’OAS, a peur que la police lui fasse défaut.

De ce point de vue, la découverte récurrente de cadavres d’Algériens dans Paris fait craindre au pouvoir l’existence de possibles escadrons de la mort ou d’actions clandestines d’une police infiltrée par l’OAS. Et si Papon reste à la tête de la préfecture de police jusqu’en 1967, c’est parce qu’il a accompli cette mission prioritaire : faire en sorte qu’au contraire de la police algéroise ou oranaise, la police parisienne ne soit pas gangrénée par l’OAS et demeure loyale au régime.

Autre point important : on l’oublie souvent, mais il y a eu des enquêtes et informations judiciaires sur les « disparitions » d’octobre 1961. La note manuscrite de de Gaulle, révélée par Mediapart, montre que le chef de l’État semble vouloir que ces enquêtes aillent jusqu’au bout. Mais cela ne sera pas le cas. En contrepartie d’une police « tenue », il accepte le mensonge d’État sur le 17 octobre.

En somme, la transaction avec Papon peut se résumer ainsi : « Si vous tenez la police, qu’elle ne sombre pas dans l’activisme OAS, on oublie cette histoire. »

• Quels ont été les ressorts de la mécanique gouvernementale qui ont permis à ce crime d’avoir été, à ce point, et si vite, passé sous silence ?

Fabrice Riceputi : Dès la nuit du 17 au 18 octobre, alors que la répression faisait encore rage, le préfet de police Maurice Papon a produit un communiqué selon lequel les Algériens étaient violents et armés, la police irréprochable, et que seules trois personnes avaient trouvé la mort, dont deux Algériens du fait d’un tir policier « en riposte » et un Français, prétendument d’une « crise cardiaque ».

Mais Papon, interpellé au conseil de Paris et à l’Assemblée, a reçu un soutien sans faille du gouvernement de Michel Debré. Quant à de Gaulle, il s’est tu. L’opposition a tenté d’ouvrir une commission d’enquête parlementaire, mais le gouvernement, en faisant ouvrir une procédure judiciaire dont il savait qu’elle ne donnerait rien, en a empêché la création.

Des plaintes furent déposées par des Algériens mais, les documents que Mediapart a trouvés le confirment, elles sont destinées à être étouffées par une justice aux ordres. Du reste, elles seront définitivement éteintes cinq mois plus tard, dès les accords d’Évian, en mars 1962, du fait de l’auto-amnistie décrétée par la France.

Jim House et Neil MacMaster : La présidence de Gaulle déléguait la responsabilité répressive à des ministres qui étaient couverts, tout comme l’était Papon, qui a su mettre fin rapidement aux protestations d’une petite minorité de la police parisienne face aux assassinats d’Algériens. C’est ainsi que de Gaulle a pu maintenir ce que les politistes de langue anglaise appellent « plausible denial » : il n’existe pas de traces écrites permettant de confirmer les responsabilités des commanditaires et/ou des acteurs impliqués. Les documents produits ont pour effet de suggérer que de Gaulle est resté assez « éloigné » des ordres qui se transmettaient entre fonctionnaires lors de la répression.

Par ailleurs, comme le montre Alain Dewerpe dans son ouvrage magistral, cette mécanique de production de la violence et son occultation sont restées en place lors de la tuerie de Charonne (8 février 1962). Il faudrait également signaler que l’absence de mobilisation de masse de la gauche française autour du 17 octobre 1961 a certainement facilité l’objectif affiché par le gouvernement de « tourner la page ».

Justement, dans la nouvelle préface de Paris 1961, vous évoquez « le silence de la société ». L’historien Pierre Vidal-Naquet avait parlé, lui, d’un « pogrom anti-algérien » qui « n’ébranla pas Paris ». Et en 1991, Robert Badinter confiait à Libération : « Les gens se foutaient de ce qu’il s’était passé, ils ne se sentaient pas moralement concernés. » Au-delà de la responsabilité politique, n’y a-t-il pas eu aussi une responsabilité citoyenne face à une tragédie qui s’est pourtant déroulée sous les fenêtres des Parisiens ?

Jim House et Neil MacMaster : Oui. C’est l’indifférence, sinon l’hostilité, qui a prévalu en octobre 1961. Les divisions entre les pôles communiste et socialiste ont aussi joué un rôle important dans l’absence de mobilisation de masse. Toutefois, quelques exceptions méritent d’être signalées, comme la manifestation – interdite – du PSU (Parti socialiste unifié) du 1er novembre 1961 et le travail acharné de certains journalistes et militants dans les semaines suivant le massacre. Globalement, pourtant, les citoyens n’ont pas su demander des comptes à l’État après ce qui avait été fait en leur nom.

Fabrice Riceputi : Il faut souligner que nous sommes en situation de guerre coloniale, dans laquelle, pour la majorité des Français, le sort et la vie même de sous-prolétaires colonisés, racisés par 132 ans de colonisation, qui plus est réputés « terroristes » FLN et accusés collectivement d’être des ennemis de l’intérieur, ne comptaient que très peu. Voir des Algériens raflés au faciès et brutalisés par la police dans les rues de la région parisienne était habituel et ne suscitait que peu de solidarité.

En 1958, Papon a concentré 5 000 Algériens raflés au Vel’d’Hiv. Dès avant la guerre, le 14 juillet 1953, en pleine place de la Nation, la police a tué par balles six Algériens et un Français de la CGT, sans aucune suite. Le facteur « racisme colonial » est évidemment déterminant dans l’occultation de l’événement.

• Comment expliquez-vous que l’Algérie ait, elle aussi, participé à l’occultation du 17-Octobre ?

Jim House et Neil MacMaster : Le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) n’a pas voulu que cette répression puisse compromettre les négociations en cours avec l’État français à l’automne 1961. Pour le GPRA, la priorité politique est passée rapidement à la grève de la faim des prisonniers politiques algériens (et de leurs soutiens) au mois de novembre 1961. Qui plus est, l’organisation des manifestations d’octobre 1961 a révélé certaines tensions au sein des instances dirigeantes du FLN, entre la Fédération de France du FLN (FF-FLN) et le GPRA plus précisément.

À l’indépendance [proclamée le 5 juillet 1962 – ndlr], la FF-FLN a en outre été marginalisée par le nouveau régime sous influence des militaires de l’Armée de libération nationale, et ce jusque dans les années 1990. Quand l’État algérien a instauré la commémoration du 17 octobre 1961, en 1968, sous la présidence autoritaire de Boumédiène, cette date a plutôt servi à rappeler aux émigrés algériens en France – dont certains étaient dans la dissidence vis-à-vis de leur pays d’origine – la loyauté politique due à Alger, et ne visait pas le vide mémoriel en France.

La presse n’a probablement jamais autant parlé du 17 octobre que lors du procès à Bordeaux de Maurice Papon, en 1998, alors qu’il y était jugé pour sa participation à la déportation des juifs. Voyez-vous, au-delà du cas Papon, des parallélismes entre la manière dont l’histoire de la collaboration et celle du 17-Octobre ont été étouffées, manipulées, censurées, avant que des historiens, des militants et des journalistes ont permis d’en dynamiter les récits officiels ?

Jim House et Neil MacMaster : Le procès de Papon a en effet représenté un tournant et moment de bascule de Vichy vers l’Algérie. Le parallélisme entre ces deux moments longtemps occultés provient des progrès politiques faits sous la pression de la société civile. Elle a su mobiliser les travaux d’historiens pour demander un retour critique sur le passé et une justice symbolique.

• Dans Ici on noya les Algériens, Fabrice Riceputi, vous parlez d’un « événement sans histoire ». C’est-à-dire ?

Fabrice Riceputi : Le massacre policier et raciste du 17 octobre 1961 fut un évènement sans histoire parce que sans historien, jusqu’aux années 1990. Bien sûr, les acteurs de la répression et ceux qui la subirent ou qui en furent témoins en conservèrent la mémoire. Mais ces mémoires étaient honteuses, douloureuses, marginales. Elles n’intéressaient pas – la page terrible de la guerre d’Algérie devait être tournée – et n’étant pas sollicitées, elles ne s’exprimaient pas. Les choses commencèrent à changer dans les années 1980, avec l’apparition de mouvements antiracistes, qui redécouvrirent l’événement.

Mais le 17-Octobre apparaît alors comme une sorte de rumeur mémorielle clandestine. Quand Didier Daeninckx l’évoque dans son roman Meurtres pour mémoire, en 1983, beaucoup de ses lecteurs sont stupéfaits et incrédules. Dans des livres d’histoire sérieux, dans des mémoires de personnalités, l’événement est soit absent (chez de Gaulle notamment), soit faussement daté, ou encore très souvent confondu avec Charonne (8 février 1962). Et surtout, c’est la version officielle mensongère de Papon qui est toujours mentionnée. En 1988 encore, il la ressert sans problème aux lecteurs dans ses Mémoires.

Celui qui produit véritablement la première histoire du 17-Octobre, c’est Jean-Luc Einaudi, avec La Bataille de Paris, en 1991. Grâce à un gros travail d’enquête auprès des témoins, notamment des policiers et des Algériens, y compris en Algérie, à une archive du FLN et à un passage au crible des sources disponibles, mais sans pouvoir accéder aux archives policières et judiciaires qui lui sont alors interdites, il contextualise l’événement, en fait un récit détaillé et tente un bilan. Il faut souligner que ce travail, qui eut un très large écho en 1991, s’est fait en dehors de la recherche universitaire.

Il est le fait d’un ancien militant d’extrême gauche, historien autodidacte, déclarant exercer son « droit de citoyen à savoir ce que l’État a fait en son nom » et qui livrera une âpre bataille pour obtenir en 2000 l’accès à une partie des archives les plus sensibles, notamment à celles de la préfecture de police de Paris.

• Existe-t-il des enseignements pour aujourd’hui que nous pourrions tirer du 17 octobre 1961 ?

Emmanuel Blanchard : Disons qu’avoir un pouvoir contesté et qui doit faire des concessions à la police, c’est très actuel comme situation, même si les remises en cause ne sont pas du même ordre. Nous avons, surtout ces dernières années, des présidents mal élus ou à la popularité en berne au bout de quelques mois, très contestés dans la rue. Dès lors, le pouvoir ne peut pas se permettre de faire des violences policières un véritable sujet et ne peut pas porter certaines réformes promises (le récépissé des contrôles d’identité par exemple) si elles sont contestées par les syndicats de police.

Photo : Lors d’une manifestation à Paris, en octobre 2021.

Quand il y a eu, en 2016, la mobilisation des « Policiers en colère », on a bien vu que le pouvoir politique a eu besoin de relégitimer les syndicats par peur qu’une partie de la police devienne incontrôlable. Et c’est ainsi que le pouvoir a fait droit à certaines revendications historiques des syndicats, comme la nouvelle définition de la légitime défense [la loi a été votée en février 2017 à l’Assemblée nationale – ndlr].

Au fond, un pouvoir qui singe la fermeté, en soutenant en toutes circonstances la police, est en réalité un pouvoir en danger (comme à la fin de la guerre d’Algérie du fait des attentats OAS) ou affaibli par un déficit de légitimité populaire, une situation devenue récurrente ces dernières années

• Que peuvent aujourd’hui la République et celui qui la préside, Emmanuel Macron, pour la mémoire du 17-Octobre ?

Jim House et Neil MacMaster : Établir la chaîne des responsabilités au-delà de la seule figure de Papon ; instaurer une commission d’enquête sur ces événements, avec pour première mission la recherche des disparus (morts ou victimes) ; enregistrer les témoignages des manifestants et témoins du 17 octobre toujours vivants ; mettre en place une commémoration nationale ; faire publier un guide des sources archivistiques relatives à cet événement ; assurer l’étude de cet épisode historique dans le secondaire et à l’université.

Fabrice Riceputi : Depuis les années 1990 au moins, des associations exigent que le 17-Octobre soit officiellement reconnu pour ce qu’il fut : un crime d’État. C’est-à-dire autre chose qu’une bavure géante oubliée, mais un crime dans la perpétration et dans l’impunité duquel toutes les institutions de la République coloniale française agonisante – l’Intérieur, la justice, Matignon, et aussi l’Élysée –, à différents titres, furent impliquées.

C’est ce que les archives enfin accessibles aujourd’hui, 60 ans après, que vous avez publiées, confirment pour sommet de l’État dont on ignorait jusqu’ici le niveau d’information et de réaction. On y voit de Gaulle lui-même alerté sur l’extrême gravité des faits, mais aussi sur le danger de voir la police échapper entièrement au contrôle politique comme c’est déjà largement le cas pour une partie de l’armée, et ne rien faire, sinon recommander en interne que « les coupables » soient « poursuivis », ce qu’ils ne furent jamais. À mon sens, c’est accablant.

Soixante ans après, cette reconnaissance est toujours un aveu impossible dans une République qui exige de façon absurde de se voir toujours magnifique et sans taches dans le miroir. La commémoration accomplie par l’actuel président de la République en octobre 2021 au pont de Bezons, bien qu’étrangement silencieuse, en disait long sur cette difficulté persistante à dire la vérité, cette aphasie qui affecte du reste tout ce qui concerne l’histoire coloniale.

Pour un pouvoir exécutif qui est aujourd’hui lui-même dans une dépendance très forte à l’égard de la police et de ses syndicats très proches de l’extrême droite, qui pratique lui-même le déni systématique de violences policières d’une intensité sans précédent depuis la guerre d’Algérie, il est impossible d’aller plus loin. Quant à écorner l’hagiographie gaullienne, cela paraît politiquement hors de question.