Notre partenaire Afrique XXI entame une série intitulée « Prisons et passé colonial ». Cet entretien avec Clémence Bouchart, de Prison Insider, plateforme d’information sur les prisons, publié le 16 juin 2025, traite des origines coloniales des codes judiciaires et pénitentiaires encore en usage dans les anciennes colonies africaines.

« La prison était un outil de répression pour la mise en valeur de la colonie »

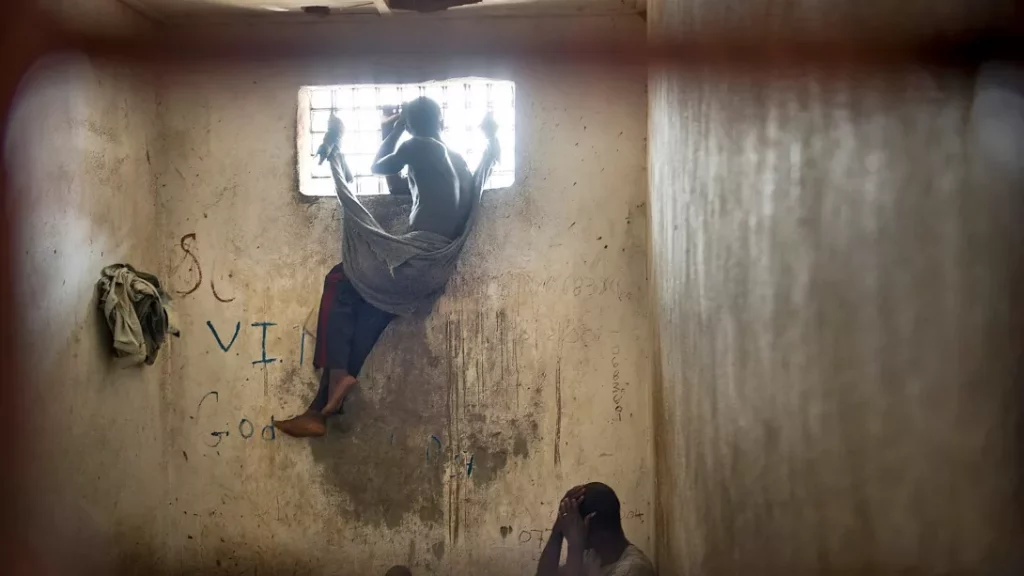

Dans une prison libérienne, en 2008. © ONU

Série · Dans « Prisons et passé colonial », nous explorons les liens encore vivaces entre les réalités pénitentiaires sur le continent africain et la colonisation. Dans cet entretien, Clémence Bouchart, de Prison Insider, explique notamment que les codes judiciaires et pénitentiaires, importés par les colons, n’ont pratiquement pas été réformés après les indépendances.

En septembre 2024, une énième tentative d’évasion à la prison de Makala, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RD Congo), aboutissait à un viol massif. Au total, 269 femmes ont été violées, selon un rapport de l’ONU1, sur les 348 que comptait le pavillon réservé aux détenues féminines.

Dans un article publié quelques semaines plus tard dans Afrique XXI, le chercheur Denis Augustin Samnick expliquait comment la gestion nocturne de la prison avait notamment rendu possible cette « spectaculaire flambée de violence ». Il mettait en cause d’autres problèmes structurels assez communs aux prisons du monde entier, comme la surpopulation et le manque d’investissements.

Si certaines problématiques ne sont pas spécifiques aux prisons africaines, le fait que la grande majorité d’entre elles ait été construite durant la période coloniale en est une – que l’on retrouve aussi dans d’autres anciennes colonies dans le monde, comme le Pakistan. Makala ne fait pas exception : elle a été construite en 1957 par le colon belge et elle est aujourd’hui l’une des plus surpeuplées au monde.

Les murs de ces établissements destinés à enfermer ont donc une longue histoire coloniale, tout comme le système judiciaire tout entier qui a été importé, imposé et très rarement réformé au moment des indépendances. Ainsi que l’explique dans cet entretien Clémence Bouchart, responsable des productions éditoriales à Prison Insider (qui publiera prochainement une longue enquête sur ce lien entre colonisation et prisons), ces règles mises en place par le colon visaient spécifiquement les colonisés et restent aujourd’hui des outils discriminatoires qui ciblent principalement les plus pauvres.

« Durant le précolonial, la logique était différente »

Michael Pauron : Prison Insider publiera prochainement une étude sur le lien entre les prisons de plusieurs pays du monde et la colonisation. En Afrique, mais pas que, l’insalubrité et la surpopulation des prisons sont souvent dénoncées par les organisations des droits humains et par les détenus eux-mêmes… Quelle relation peut-on faire entre ce constat et l’époque coloniale ?

Clémence Bouchart : Beaucoup d’établissements pénitentiaires en Afrique ont été construits durant la colonisation. Ces bâtiments l’ont parfois été avec la vocation d’être des lieux de privation de liberté, mais pas toujours. Bien souvent, il s’agissait d’établissements publics, de bâtiments civils prévus pour d’autres usages avant de devenir des établissements pénitentiaires.

Leur taille est insuffisante, ils ne sont pas adaptés aux défis sécuritaires ni pour accueillir du public vingt-quatre heures sur vingt-quatre, avec toutes les problématiques sanitaires que cela pose. La surpopulation, aggravée par une justice extrêmement lente, n’est pas près de baisser, puisque le nombre de personnes incarcérées dans le monde, de 11,5 millions aujourd’hui2, augmente d’une année sur l’autre. La prison reste le principal outil de sanctions, mais les moyens consacrés sont insuffisants.

Michael Pauron : Vos travaux s’intéressent notamment au système de justice durant le précolonial. Comment étaient sanctionné·es celles et ceux qui se rendaient coupables d’un délit ou d’un crime ?

Clémence Bouchart : Durant le précolonial, les comportements qui faisaient du tort à la communauté étaient sanctionnés avec une logique différente de celle de l’enfermement.

Les systèmes étaient plutôt centrés autour du collectif. L’idée était de réparer la faute et que ça ne déstructure pas la communauté. Par exemple, en Côte d’Ivoire3, il y avait un système d’« amendes » qui n’étaient pas versées à « l’État », comme c’est le cas aujourd’hui, mais directement à la victime ou à ses proches, pour compenser le tort fait à la communauté.

Il ne s’agit pas de dire si c’était bon ou mauvais, mais plutôt de faire un constat.

« L’exécution était extrêmement rare »

Michael Pauron : Comment était structuré le système pénal ? Y avait-il des juges ?

Clémence Bouchart : Il n’y avait pas une personne qui représentait la loi ou qui représentait le droit. Ce fonctionnement est arrivé avec la colonisation. Avant cela, la personne qui était désignée pour faire la médiation au sein de la communauté dépendait de l’infraction commise d’une part, et de l’identité de l’individu accusé d’autre part. Les médiateurs étaient souvent des membres des familles concernées.

Au Canada, le juriste Pierre Rousseau4 explique que, à leur arrivée, les colons européens ont dit que la justice des Premières nations était comme celle du « œil pour œil, dent pour dent ». Un récit qui leur a permis de dire que cette justice n’était autre qu’une vengeance exécutée par des sauvages – alors même qu’à cette époque la France et l’Angleterre pratiquaient l’exécution pour punir des crimes, ce qui revient au même.

Contrairement à ce qu’en disent les colons, l’exécution était en fait extrêmement rare. L’auteur·e d’un crime était plutôt condamné·e à consacrer le reste de ses jours à servir la famille de la victime. Le ou la coupable est ainsi remis·e au service de la communauté puisque, à travers son crime, c’est elle qu’il ou elle a « blessée » dans son ensemble. En Côte d’Ivoire, la privation de liberté se traduisait plutôt par l’exclusion du collectif, pendant une durée déterminée, mais jamais pour l’éternité. On assistait à la même chose au Pakistan. Les choses changent quand les colons arrivent.

Michael Pauron : Peut-on dire que l’arrivée des prisons s’est inscrite dans le récit selon lequel les colons apportaient la civilisation et donc la justice ?

Clémence Bouchart : La prison a d’abord été installée et utilisée pour contrôler les territoires et les populations rétives à la colonisation, hors de tout procès. Le discours public, un peu moralisateur, a ensuite servi à la justifier : « On amène la civilisation, donc la justice, la police… »

Dans la plupart des cas, un colon a été désigné pour incarner et rendre la justice. Mais, bien sûr, les procès n’étaient pas équitables. La prison n’était pas le résultat d’une décision de justice. Par exemple, on pouvait être enfermé parce qu’on n’arrivait pas à l’heure à la plantation.

Au Brésil, d’après les recherches menées par Alice Quintela Lopes Oliveira, des femmes pouvaient être emprisonnées parce qu’elles ne se conformaient pas au rôle que le colon leur avait assigné, à savoir s’occuper du foyer. Bien souvent, elles devaient réaliser des petits travaux afin de survivre. On les prenait dans la rue et on les enfermait pendant quelques jours. Elles ne savaient pas vraiment pourquoi. Ce n’était donc pas le résultat d’un processus pénal, mais plutôt des décisions arbitraires.

Au Kenya, les premiers bâtiments construits par les Britanniques étaient des prisons5. Il n’y avait pas d’État en tant que tel et, bien sûr, aucun système de justice. La prison n’avait aucune fonction sociale et de réhabilitation. Elle visait le contrôle et la répression des résistances.

Au Pakistan, où l’organisation Justice Project Pakistan (JPP), dirigée par Sarah Belal, a mené des travaux sur ces questions, la compagnie des Indes orientales – un consortium d’entreprises donc – a construit la première prison avant même la mise en place d’un pouvoir politique britannique. Elle y enfermera toutes les personnes qui n’accepteront pas de se conformer aux règles de l’entreprise ou qui refuseront d’aller travailler.

L’enfermement était avant tout un outil de répression politique et de contrôle du travail pour la mise en valeur de la colonie : construction des bâtiments publics, des routes, exploitation des plantations. Il fallait que la colonie soit rentable, on avait besoin de main-d’œuvre. Ceux qui ne s’y conformaient pas étaient donc emprisonnés. Plus tard, les colons ont mis en place un impôt, et ceux qui ne le payaient pas étaient enfermés, et mis au travail.