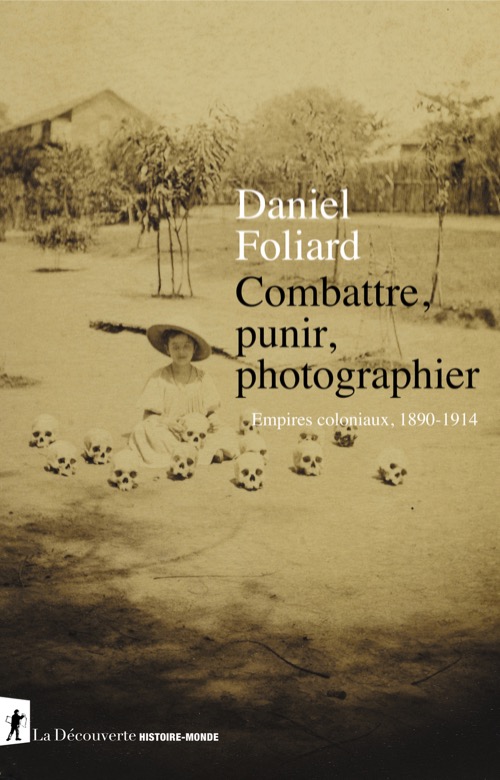

Daniel Foliard, Combattre, punir, photographier. Empires coloniaux, 1890-1914, La Découverte, coll. « Histoire-monde », Paris, 2020, 380 p.

[/par Raphaël Gallien, université de Paris (CESSMA)

pour histoirecoloniale.net/]

Au XIXe siècle, pour la première fois les guerres et les conflits coloniaux se retrouvent figés par la photographie. Le dernier ouvrage de Daniel Foliard, maître de conférences en civilisation britannique à l’université Paris-Ouest-Nanterre, entend revenir sur la place de ces photographies dans les empires coloniaux et interroge tant leur fabrication que leurs usages. Si son propos se concentre avant tout sur les années 1890-1914, l’auteur n’hésite pas à remonter aux années 1840 pour questionner l’inscription de cette invention dans un colonialisme plus ou moins naissant. Dès ses débuts, démontre Daniel Foliard, la photographie est employée pour témoigner de la violence de ces affrontements, à l’image des clichés pris en 1847 lors du conflit entre le Mexique et les États-Unis ou ceux qui documentent la révolte des cipayes dans les Indes britanniques entre 1857 et 1858.

C’est cependant à partir des années 1870 que se déploie réellement l’usage de la photographie au-delà de l’Europe et des États-Unis. Elle constitue alors un véritable instrument de domination, servant en même temps d’outil d’administration vis-à-vis des populations colonisées et d’outil de monstration d’une modernité en marche auprès des populations occidentales. Les termes de « cadre » ou de « sujet », note Foliard, correspondent ainsi aussi bien à un vocabulaire photographique qu’à un lexique politique en usage. Dans plusieurs de ces régions, des collectes systématiques de photographies de type « ethnique » sont mises en place : en Inde britannique par exemple, avec les séries The People of India dans les années 1860, ou à Madagascar, au début du XXe siècle, qui voit l’usage de la photographie être systématisé sous l’impulsion du général Gallieni afin d’alimenter sa politique des races. Si les chronologies se superposent rarement entre les empires et que bien souvent l’Empire britannique apparait comme une figure de proue, ces compilations ethno-photographiques sont toutes pensées comme le moyen d’une objectivation : « Il s’agit, à travers des poses standardisées, de visualiser non plus des individus mais d’isoler leurs caractéristiques physiques et politiques pour mieux les gouverner » (p. 55).

La photographie est ainsi l’expression concrète d’une supériorité qui doit nous amener à nous interroger sur la place de cette technique dans l’espace social et politique aux colonies : comprendre ces clichés, c’est tout autant questionner leur matérialité, que celui qui les fabrique, les possède et les utilise. Sans surestimer le poids de ces entreprises dans le quotidien, Foliard met ainsi en avant toute une série d’acteurs plus ou moins anonymes qui vont utiliser la photographie comme le moyen de témoigner de leur trajectoire de vie, au croisement des espaces parcourus et des événements affrontés. Pour seul exemple, l’itinéraire du sous-officier Edgart Imbert qui, de Madagascar à l’Indochine, contribue par ses clichés à un « régime de visibilité des expériences coloniales » (p. 194) et témoigne presque au jour le jour de sa carrière dans les colonies.

S’intéresser à ces productions plus ou moins anonymes et à la qualité hétérogène, c’est ainsi réfléchir aux contrechamps de ces clichés et à la trajectoire de leurs auteurs. Loin d’être seulement un outil de propagande, la photographie se révèle être un moyen de documenter le quotidien et la difficulté des épreuves endurées. La question de son réalisme apparaît dès lors comme une préoccupation consubstantielle à son développement. Dès sa création, on espère capter le concret de la guerre, extirper cette réalité du conflit pour l’imposer au regard d’une société tout entière. La photographie est alors un moyen de renseigner la population européenne sur la violence de ces luttes en se portant au plus près des champs de bataille et des armées. Certains, comme le photographe britannique René Bull lors de la campagne du Tirah menée en Inde par les Britanniques entre 1897 et 1898, vont ainsi jusqu’à tenter de capturer la trajectoire des obus afin de témoigner des « nouvelles temporalités de la guerre et de la destruction » (p. 145).

Dans les différents empires

Les Européens ne sont par ailleurs pas les seuls à user des nouvelles possibilités qu’offre la photographie pour fabriquer du récit et témoigner de leurs actions. Le Japon, par exemple, va lui aussi user de cette nouvelle technique pour documenter la réalité des guerres sino-japonaise (1894-1895) et russo-japonaise (1904-1905), deux conflits qui n’impliquent ni la France ni la Grande-Bretagne. L’usage de cette nouvelle imagerie par quelques pionniers est ainsi le moyen d’étendre ses démonstrations de puissance.

L’une des nombreuses qualités du livre de Daniel Foliard tient ainsi dans sa capacité à dépasser une stricte sphère coloniale européenne pour resituer ces pratiques dans les différentes ères d’influence des grandes puissances de cette période. La photographie, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, apparaît être un outil qui accompagne régulièrement les chevauchées impérialistes. À partir des années 1890, naissent progressivement différents services photographiques des armées ou un photojournalisme professionnel au service des différentes ambitions impériales. Foliard nous met cependant en garde contre une lecture qui se voudrait trop linéaire, voire positiviste. L’usage de la photographie face aux guerres et conflits coloniaux n’est pas sans connaître une série de tensions : du fait notamment du temps nécessaire pour leur développement, les photographies sont loin d’être le médium parfait pour témoigner rapidement de la réalité des combats. Nombreux sont ainsi les journaux qui privilégient encore le dessin de presse au début du XXe siècle, parce que plus rapide à produire et plus aisément malléable d’un point de vue narratif. Il faut ainsi se méfier, nous dit Foliard, du récit du progrès technique, discours porté par les photographes eux-mêmes, qui viendrait faire de la photographie un outil qui solderait définitivement le sort d’autres formes de mise en récit que sont notamment le dessin ou la gravure.

Daniel Foliard parvient ainsi à rendre compte avec une grande précision de la complexité et de la richesse de cette histoire sans se retrouver prisonnier des nombreux clichés qui alimentent l’ouvrage, grâce à une contextualisation rigoureuse et le choix délibéré de reproduire certaines de ces images, parfois insupportables, sans mise en scène ni volonté d’esthétisation, sur du simple papier, au fil du récit. À la croisée entre histoire de la violence, histoire des sensibilités et histoire des représentations, ce livre interroge nos lectures souvent trop rapides de l’imagerie coloniale et analyse avec brio la réalité quotidienne de la colonisation et de ses conflits à partir de photographies que « beaucoup ont vu, mais que peu ont regardé » (p. 403).

« Combattre, punir, photographier », de Daniel Foliard :

arrêt sur les images des atrocités coloniales

[/par André Loez,

publié dans Le Monde le 2 octobre 2020./]

Dans un essai brillant, Daniel Foliard livre une subtile histoire de la violence et de ses représentations.

Le navire à vapeur, la quinine, la mitrailleuse : à ces outils ayant permis les conquêtes coloniales des Occidentaux à la fin du XIXe siècle, il faut désormais ajouter l’appareil photo. Telle est l’une des leçons de Combattre, punir, photographier, de Daniel Foliard, consacré aux images de violence issues des impérialismes d’avant 1914. Il montre la place centrale prise par la photographie dans les combats alors menés en Afrique et en Asie. C’est, pour partie, une simple coïncidence chronologique : la technique des prises de vue se perfectionne dans les décennies mêmes qui voient s’étendre les empires coloniaux occidentaux. Mais la photo ne fait pas qu’accompagner ces conquêtes. Elle en devient un instrument privilégié.

Outil d’administration, elle catalogue les espaces, les peuples, les « races », dans des albums savamment ordonnés par les colonisateurs. Représentation graphique codifiée, elle impose et concrétise un rapport inégal à l’image, entre le photographe d’origine européenne qui la saisit et ceux qu’elle transforme en « sujets ». Fondé sur une recherche de première main dans des archives photographiques et militaires des deux côtés de la Manche, l’ouvrage documente brillamment ces dimensions méconnues du colonialisme fin-de-siècle.

Les limites de l’acceptable

Mais son propos est bien plus profond : les clichés parfois insoutenables qui sont reproduits et commentés permettent à l’auteur de proposer une subtile histoire de la violence et de ses représentations. En analysant des images terribles de prisonniers exécutés et de villages incendiés, il opère une relecture des pratiques guerrières aux confins des empires, mais aussi des regards contemporains portés sur ces atrocités. Les limites de l’acceptable, en matière de représentation de la mort et de la violence, étaient-elles si différentes des nôtres ?

La grande force du livre consiste à affronter ces difficiles questions d’histoire des sensibilités en mobilisant des outils de contextualisation fine des images. Au fil d’une réflexion très étayée sur la lente professionnalisation des photographes et correspondants de guerre, elles sont reliées aux logiques commerciales et médiatiques encadrant la commande des clichés, leur publication et quelquefois leur édulcoration ou leur censure.

Car tout n’est pas montrable, en 1900 comme aujourd’hui. L’historien dévoile le « régime de visibilité » ambigu qui s’élabore à cette période, faisant coexister des photographies glorifiant l’expansion coloniale et, plus rares, celles qui en dénoncent les « abus », de préférence chez les puissances rivales. Une chose est sûre : la brutalité ne fut jamais entièrement cachée au public, ce qu’atteste l’image saisissante choisie par l’hebdomadaire L’Illustration comme pleine page de couverture le 9 mars 1901 : au bout d’une pique, la tête décapitée de Rabah, sultan ouest-africain vaincu par les Français. En refermant ce livre aussi puissant qu’exigeant, on ne regardera plus de la même façon les photos de violence, qu’elles soient historiques ou contemporaines.

1891 : les têtes coupées de Bakel

[/par Sylvain Venayre,

publié dans le mensuel L’Histoire n°475 de septembre 2020./]

Au XIXe siècle, la photographie a transformé le rapport des sociétés aux guerres lointaines.

Le 11 avril 1891, l’hebdomadaire L’Illustration publie des gravures de têtes coupées, soigneusement mises en scène : celles des ennemis vaincus par les troupes françaises à Bakel, sur les rives du fleuve Sénégal. L’affaire fait scandale. On rappelle les descriptions de massacres de prisonniers annamites par Pierre Loti, huit ans plus tôt. Seulement, cette fois, il ne s’agit plus seulement de récits soupçonnés d’invraisemblance littéraire. Les gravures ont été faites d’après photographies qui, désormais, valent preuve. « Pourquoi ces cadavres mutilés, pourquoi ces têtes coupées ? » demande bientôt Clemenceau : « Qu’on réponde si l’on peut. » Daniel Foliard peut. A l’issue de fascinantes investigations dans les archives britanniques et françaises, il nous raconte l’avènement de la photographie de guerre en contexte colonial. Avec une grande précision, il nous montre comment les expéditions lointaines des années 1890-1914 – les mal nommées « petites guerres » – ont radicalement transformé les représentations de la souffrance des autres.

Cette enquête passionnante ne se limite pas aux grands noms de la photographie de guerre (Fenton, Beato, Brady, etc.), qui avaient retenu l’attention de Susan Sontag. Les photographies d’atrocités étaient souvent prises par les armées elles-mêmes, afin d’impressionner les populations conquises – ou encore pour montrer leur efficacité à l’opinion métropolitaine, notamment à l’heure où se préparait, en France, la guerre contre l’Allemagne.

Avec subtilité, l’auteur retrace la circulation de ces images et de leurs supports, depuis le cadre intime des correspondances et des albums privés jusqu’à la presse illustrée et la carte postale. Il s’efforce d’en saisir les différentes réceptions – à l’endroit où elles ont été prises ou en métropole, dans le reste des empires ou dans les autres pays européens.

Loin de tout sensationnalisme, ce livre, paru dans la nouvelle collection « Histoire-monde » des éditions La Découverte, est une rigoureuse démonstration sur le pouvoir conjoint du Kodak et des empires.

Ecouter sur France Culture :

Soldats coloniaux : la violence en images

Ecouter sur Paroles d’Histoire :

Photographier les guerres coloniales, avec Daniel Foliard

Table des matières

Introduction1. Répulsions, effacements et pertes de contraste

La photographie arrachée

Problèmes de mise au point : fixer la violence

La violence : points de vue

Problèmes de focale : le monde hors de soi2. La photographie comme force : pouvoirs et contre-pouvoirs

Pressions photographiques

Sortir du cadre : pouvoir aux sujets

Sujets démunis et humiliations en héritage ?3. Profondeur de champ : la chambre noire au front avant les années 1890

Conflits insaisissables (fin des années 1840-fin des années 1850) ?

Expériences pionnières dans les contextes coloniaux (fin des années 1850-années 1860)

Armée et photographie : aux commencements

Tournant colonial et nouveaux usages (fin 1860‑1880)

Premiers effets de seuil4. Les conflits armés face à l’objectif (années 1890-Première Guerre mondiale)

Modernités photographiques loin de l’Europe

Nouveaux angles

Années 1890 : porosités

1898‑1901 : clarifications

Années 1900‑1914 : une nouvelle économie visuelle5. Le public et l’intime : régimes de visibilité

L’image pour soi : autour de deux albums de soldats du rang

Régimes de visibilité et expériences coloniales

Des angles morts insignifiants ?

Privatisations de la guerre : réflexions autour du Maroc

Gradations, censure et autocensure6. Subversions, dénonciations et contournements

Images renversées

Photographier pour dénoncer

Questions d’échelles

Tendancieuses images7. Corps ennemis

Corps recadrés

L’objectif et la punition : glossaire du châtiment

Des violences coloniales ? Le prisme de la photographie8. Cimetières de papier

Souffrir et mourir au loin

Succédanés photographiques

Victimes invisibles versus visions du martyr9. Guerres invisibles ? Reflets des conflits extra-européens en France et en Grande-Bretagne

Les guerres extra-européennes ont bien eu lieu

À propos de « cultures coloniales »

Un « vulgaire musée des horreurs » ?

Entr’apercevoir la guerreConclusion : Ceci n’est pas une illustration

Remerciements

Bibliographie

1. Documentation primaire

2. Documentation secondaire.