Christian Phéline, « L’Étranger en trois questions restées obscures »,

entretien avec Faris Lounis

publié par Le Matin d’Algérie les 2 et 3 juillet 2023.

Source

Faris Lounis, pour Le Matin d’Algérie : Que sont donc ces « trois questions restées obscures » qu’à l’issue d’une longue fréquentation de ce roman si célèbre, vous avez souhaité réexaminer de plus près ?

Christian Phéline : La richesse de significations qui a valu à L’Étranger son exceptionnelle audience mondiale tient à ce que ce roman, s’il est inscrit de façon très fidèle dans l’Alger de son temps, a su figurer l’absurdité de toute existence humaine, immanquablement vouée à la mort. Cette dualité d’ambition se traduit cependant, dans le texte lui-même, par des points de tension qui m’ont semblé avoir été insuffisamment interrogés. Qu’il s’agisse d’« invraisemblances » au regard du réalisme ordinaire, s’agissant du lieu du crime ou de la condamnation à mort dont son auteur fait l’objet, ou des raisons pour lesquelles Meursault fait ce dernier retour sur la plage qui se conclut par le meurtre de « l’Arabe », comme dit ce narrateur. Les deux premiers points ne sont pas des « bévues » de l’écrivain, mais relèvent, selon moi, d’impératifs de la symbolisation romanesque. Quant au troisième, il m’a conduit à explorer cette « part obscure » que l’écrivain, en 1959, invitait la critique à davantage interroger dans son œuvre de fiction.

F. L. : Votre lecture confronte de manière particulièrement serrée le récit au contexte géo-historique dans lequel il se place, ainsi qu’à de multiples matériaux imagés : cartes postales, film, bande dessinée… Et d’abord à propos de cette plage du crime dont vous pointez qu’elle serait tout à fait « introuvable » dans la banlieue d’Alger…

C. Ph. : Il ne s’agit en rien chez moi d’un parti-pris de vérisme qui exigerait d’une fiction qu’elle concorde en tout aux réalités du temps ou du lieu. Tout à l’inverse, ce qui m’intéresse ce sont les écarts que l’imaginaire et les exigences du récit imposent par rapport à la réalité vécue ou documentée. Ainsi, tout familier d’Alger reconnaît d’emblée dans L’Étranger l’ancienne rue de Lyon, la grande jetée du port, le vieux palais de justice ou la prison Barberousse… En revanche la plage du crime telle qu’elle est décrite, encore agreste, fermée par un cap massif, déserte en plein midi un dimanche d’été, ne pourrait en aucune manière exister dans la toute proche banlieue sud de la ville comme le narrateur l’affirme. Une étude tant de la micro-géographie des côtes algériennes que des Carnets de l’écrivain établit en revanche qu’elle fusionne dans une image mentale unique, plusieurs lieux du littoral oranais fréquentés par Camus et le paysage de Tipasa et du mont Chenoua auquel il était si fortement attaché. Bel exemple de la manière dont l’imaginaire romanesque, à l’instar du travail du rêve, peut condenser des éléments de la mémoire visuelle en une sorte d’icône symbolique qui n’existe que par et dans la littérature…

F. L. : Selon vous, cette plage imaginaire représenterait chez Camus une sorte de figure archétypale du territoire algérien ?

C. Ph. : Les photos de l’époque aident en effet à le comprendre : ces lieux différents de la côte algérienne présentent la même topographie d’un puissant promontoire rocheux plongeant dans la mer. Et Camus a donné des descriptions d’un aussi grand lyrisme du paysage du Chenoua et de ces sites oranais. Si bien que cette grandiose rencontre entre masse minérale et étendue aquatique finit par résumer en un paysage emblématique la vision qu’il avait du territoire algérien lui-même, comme d’un formidable îlot rocheux enserré entre les deux « mers » de la Méditerranée et du Sahara.

F. L. : Vous suggérez aussi que cette plage de L’Étranger installe une sorte de scène de théâtre, avec un temps et une topographie qui lui sont propres, où la tragédie se jouerait à huis clos ?

C. Ph. : Oui, toute sa vie, Camus s’est interrogé sur la manière de donner sa forme moderne à la tragédie. Paradoxalement le drame symbolique de L’Étranger me paraît participer de cette interrogation, même si c’est par des moyens exactement opposés à ceux du théâtre : en l’absence de tout public et sans recours à aucune parole, dans un lieu silencieux et désert où tout survient dans l’affrontement des regards, des corps et des armes. Je le démontre d’ailleurs, la configuration imaginaire prêtée à la plage du crime correspond assez précisément à l’architecture d’un théâtre grec, ouvert à la présence fatidique du soleil et de la mer. Et même ce repli de rocher où se consomme le crime obéit à la règle antique qui exigeait de tenir hors du regard la violence du sang.

F. L. : Il y a d’abord dans le roman deux promenades sur la plage où Meursault et ses compagnons rencontrent par hasard les deux « Arabes » : la première s’est conclue pour Raymond par une estafilade sans gravité ; lors de la seconde Meursault a convaincu son ami de ne pas tirer… Alors pourquoi donc y est-il retourné une troisième fois, seul, à l’heure la plus chaude de cette journée ?

C. Ph. : Pour l’accusation, cette décision prouvait bien que le meurtre était intentionnel et prémédité. La réponse de l’inculpé pour qui tout ne serait arrivé qu’à cause du « hasard » et du « soleil » fait rire la salle, mais l’empathie avec le narrateur fait que nombre des lecteurs s’en satisfont. Le récit de Meursault lui-même m’a paru cependant suggérer une troisième interprétation toute différente…

F. L. : À ce sujet, avez-vous appliqué aux fictions de Camus, ce que ce dernier disait à propos des récits de Kafka : que « le plus sûr moyen » de saisir leur symbolique était « d’entamer l’œuvre avec un esprit non concerté et de ne pas chercher ses courants secrets » ?

C. Ph. : Ici Camus ne nie en rien qu’une fiction puisse recéler des « courants secrets » : il déconseille plutôt de les « chercher » avec un esprit trop « concerté ». Le risque alors est en effet de ne trouver que ce qu’on y a soi-même « cherché ». Comme voir dans L’Étranger, un récit « œdipien » pour les psychanalystes orthodoxes des années 1970-80, ou le prototype d’un récit « pro-colonial » pour certains lecteurs « postcoloniaux » d’aujourd’hui qui, confondant Camus avec son héros et narrateur, l’accusent de, lui-même, dénier aux colonisés le droit à un nom, voire de vouloir tous les éliminer de la terre algérienne… Pour mieux comprendre ce qui conduit Meursault au meurtre, j’ai donc « entamé » son récit dans une sorte de lecture « flottante », mais restant attentive à ses non-dits autant qu’à ses dits, à ce qu’il comporte « d’aveugle et d’instinctif », comme Camus le disait de toute son œuvre.

F. L. : À quelle interprétation cela vous a donc conduit ?

C. Ph. : Je suis parti de la seconde rencontre avec les « Arabes » où Meursault et son ami les surprennent allongés, en bleu de chauffe, au soleil auprès du rocher et de la source : ils sont « calmes et contents », l’un d’entre eux joue de la flûte, et le seul défi de leur part est, face aux deux Européens, de ne pas sortir de cette attitude d’indifférence heureuse. Loin de confirmer son intention vindicative, les termes presque élégiaques dans lesquels Meursault rend compte de ce spectacle suggèrent plutôt une sorte d’identification en miroir avec ces deux autres « Méditerranéens », unis dans un même accord physique avec la splendeur du jour. Un tel vis-à-vis entre individus donnerait ainsi corps à cette aspiration socio-politique à une vaste « culture méditerranéenne » où, dans un texte de 1937, le jeune Camus ne voyait « pas de différence entre la façon dont vit un Espagnol ou un Italien des quais d’Alger, et les Arabes qui les entourent ».

F. L. : Mais alors pourquoi Meursault retourne-t-il ensuite sur la plage ?

C. Ph. : Tout en se disant trop épuisé par la chaleur pour « monter l’étage » du cabanon, il prétend curieusement être allé tout au bout de la plage pour retrouver « la source fraîche derrière le rocher ». Mais j’y entends plutôt comme l’aveu à demi-mots qu’il cherchait plutôt à se confronter à nouveau à cette nonchalance hédonique des deux jeunes « Arabes » qui l’avait si vivement frappé. Près de la source, un nouveau hasard le met en présence de l’un d’eux. Mais il suffit que celui-ci dresse son couteau dans le soleil pour que Meursault se voit rappeler d’un coup que la querelle avec Raymond n’était pas vidée. Et, de manière plus générale, qu’il ne suffisait pas de vivre sur une même terre ni d’y être liés par un même rapport « méditerranéen » à la vie, pour que puisse s’y établir une relation d’humanité partagée. Le geste convulsif par lequel Meursault tue alors l’« Arabe » serait aussi une manière quasi suicidaire de détruire en lui-même l’illusion un temps caressée d’un tel voisinage fraternel.

F. L. : Selon vous, les « quatre coups brefs » que le meurtrier frappe « sur la porte du malheur », signeraient donc le deuil d’un vivre ensemble entre Algériens et Européens d’Algérie, débarrassé du joug du colonialisme ?

C. Ph. : En 1942, la question restait ouverte de savoir si une rupture avec l’ordre colonial pourrait ou non se concilier avec une coexistence à égalité de droits entre communautés. Mais je lis dans la symbolique de cette scène, une première prise de conscience de l’impossibilité, tant que ce « joug » restait en place, de surmonter la fracture ethno-sociale entre leurs membres. Cette évaluation lucide de la finitude d’une telle société se confirmera dans le témoignage que deux des nouvelles algériennes de L’Exil et le Royaume : « La Femme adultère » et « L’Hôte », donnent de l’état des relations entre les communautés peu avant le 1er novembre 1954.

F. L. : Vous avancez que le style du narrateur de L’Étranger est influencé par celui des chroniqueurs judiciaires d’alors. Comment cela se traduit-il ?

C. Ph. : Ayant suivi pour Alger Républicain plusieurs grands procès pénaux, l’écrivain était familier du rituel judiciaire ou des jeux de l’accusation et de la défense. Dans ses propres reportages, il use souvent de la façon d’écrire des chroniqueurs spécialisés, quitte à la tempérer d’ironie et à dénoncer dans une langue plus vive l’iniquité de la machine pénale. Nourrie de cette expérience, la seconde partie de L’Étranger emprunte certains épisodes à des affaires réelles, comme celui du juge d’instruction brandissant un crucifix. Et la narration de son affaire par Meursault se rapproche souvent de la langue dans laquelle les reporters judiciaires rendaient compte des procédures ou tentaient de transcrire les déclarations orales des prévenus. J’en donne pour exemple la manière parlée dont L’Écho d’Alger traduisit les propos réels à son procès du fameux « parricide », évoqué à plusieurs reprises dans le roman.

F. L. : Pourquoi avez-vous fait un retour détaillé sur la chronique criminelle algéroise des années 1930 ?

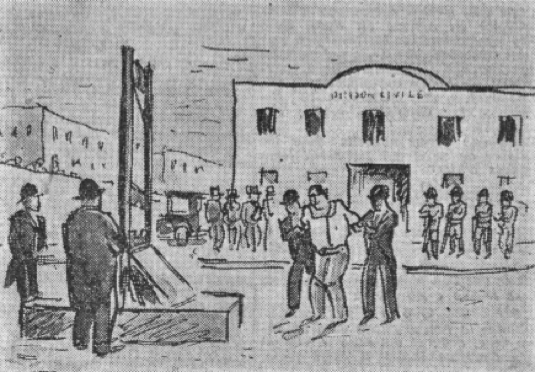

C. Ph. : Pour résister à la facilité qui est de ne voir dans ce récit qu’une pure « fable de l’Absurde », et donc dans le crime, une sorte d’acte gratuit, dont il n’y aurait pas lieu d’examiner plus précisément ce qu’il révèle du rapport à l’Autre dans la situation coloniale. À cet effet, j’ai passé en revue non seulement tous les meurtres interethniques jugés aux Assises d’Alger dans les années 1930, mais aussi la chronique des exécutions capitales en Algérie pendant tout le premier siècle de la colonisation. Il y apparaît d’abord que le geste de Meursault, dans sa violence aussi brutale qu’inopinée, est loin d’être exceptionnel dans l’Alger d’alors. Le port d’armes, revolver pour les Européens, couteau boussaâdi chez les musulmans, y était en effet fréquent dans la vie courante. Et il n’était pas rare que, sans préméditation, un différend très ordinaire tourne rapidement au drame meurtrier. En revanche, il ne s’est pas trouvé une seule fois pendant toute la période coloniale qu’un Européen soit condamné à mort quand la victime était un « indigène », les jurys retenant toujours la « provocation », « la légitime défense » ou les « circonstances atténuantes » pour s’en tenir à de simples peines de prison, voire prononcer l’acquittement. Si le crime irréfléchi de Meursault apparaît donc comme tristement banal, sa condamnation à la peine capitale par un jury algérois n’est en rien réaliste. Le fait que cette exécution soit publique n’est guère plus vraisemblable, puisque cette publicité avait été supprimée en juin 1939 suite aux réactions scandaleuses qu’avait suscitées la mise à mort à Versailles du sextuple assassin Weidmann.

F. L. : Ainsi resitué, le crime de Meursault pourrait symboliser une violence coloniale ordinaire, telle que des Européens, souvent armés, la perpétrait contre des « Arabes » toujours suspects d’être prêts à l’agression. Divers auteurs avancent aussi que la « source » près de laquelle le meurtre survient, figure le « Royaume » auquel la présence de « l’Arabe » l’empêcherait d’accéder. Ce qui se joue ici, est-ce l’impossibilité du partage ? d’échanger même quelques paroles ?

C. Ph. : En effet, et cela indique que l’écrivain n’ignorait pas la profondeur de l’antagonisme ethnique en situation coloniale. Mais l’interprétation que vous citez prend à la lettre la déclaration si peu convaincante de Meursault disant que c’était pour retrouver « l’ombre et le repos » de la source qu’il était retourné sur la plage. Cela conduit une lecture postcoloniale abrupte à soutenir que « l’Arabe » a été tué parce qu’il barrait l’accès à ce lieu, l’occupait illégitimement aux yeux de cet Européen qu’était Meursault – et donc à voir dans son meurtre le fantasme symbolique d’une appropriation coloniale exclusive de la terre algérienne. Il reste que ce n’était là en rien la représentation que Camus se faisait des rapports entre communautés dont, à l’inverse, il voulut préserver la possible coexistence envers et contre tout. À la fin des années 1930, non seulement il combattait pour une complète égalité des droits, mais il fut même le seul journaliste européen d’Alger à appeler à la libération de Messali et des dirigeants du PPA. Je décèle donc plutôt dans le crime de Meursault l’effet de la brutale déconvenue que subit une aspiration, bien différente même si aussi fantasmatique que celle visant à éliminer les « Arabes » : que ceux-ci et les Européens surmontent leur antagonisme en un idéal compagnonnage « méditerranéen ».

F. L. : Alors que l’écrivain n’ignorait pas qu’une condamnation à mort publique pour un tel crime était doublement invraisemblable dans le contexte de l’époque, vous voyez dans cet épilogue « un coup de force » imposé par une nécessité proprement romanesque. Pouvez-vous nous en dire plus ?

C. Ph. : La vigueur avec laquelle, dès 1939, Camus dénonçait dans ses chroniques d’Alger républicain, le parti-pris de la justice coloniale en faveur des Européens a alors été saluée par la presse tant des Oulémas que du PPA. On ne saurait donc suspecter l’écrivain de vouloir idéaliser l’institution judiciaire algéroise en lui prêtant un verdict qu’elle n’aurait jamais prononcé dans de telles circonstances. Il s’agit bien là d’un choix d’écriture, s’écartant délibérément du réalisme immédiat, pour un besoin propre à la fable philosophique qu’est également ce récit : il fallait que Meursault soit lui-même livré à un sort aussi monstrueusement inhumain que son crime lui-même – la mort infligée à un homme – pour qu’au terme d’une existence dominée par l’absurde, il trouve, devant l’inévitable, à s’ouvrir « pour la première fois à la tendre indifférence du monde ». Et gageons que, si le roman s’était conclu par le verdict plus réaliste d’un bref emprisonnement, il se serait réduit à une banale chronique de fait-divers et n’aurait guère revêtu l’exceptionnelle force de symbolisation que lui ont reconnue les lecteurs du monde entier…

F. L. : Serait-ce là un exemple de cette « morale de l’écriture » propre au travail romanesque et qui, selon vous, obéirait à des principes différents de ceux qui s’imposent au journalisme ?

C. Ph. : Camus, dans un texte de 1943 qui se réclamait de la haute tradition du récit à la française, « L’Intelligence et l’Échafaud », assignait pour seule obligation aux romanciers de savoir « mener imperturbablement leurs personnages au rendez-vous qui les attend ». Aussi peu réaliste soit-elle, la condamnation de Meursault obéit à cet impératif tout symbolique. L’éthique du journalisme, telle que Camus l’a si bien illustrée à Alger républicain ou à Combat, s’assigne en revanche de tout autres devoirs : critique des sources, vérification des faits, séparation de ceux-ci et du commentaire subjectif… Au regard de ces deux régimes opposés de l’écriture, L’Étranger est donc à lire comme une fiction et non pas comme un nouveau « J’accuse ! ». Dès lors, la seule question littéraire n’est pas de s’indigner que Meursault puisse tuer un Arabe dont il ne connaît même pas le nom, ou de reprocher à l’auteur de ne pas dénoncer explicitement cette manière de dire et d’agir, mais de savoir, par-delà la pure factualité documentaire, avec quelle justesse ou non cette manière symbolise l’ordinaire des relations d’alors entre Européens et colonisés.

F. L. : Sur l’épilogue, Camus n’a-t-il pas, lui-même, « résumé » ce roman en disant que « dans notre société tout homme qui ne pleure pas à l’enterrement de sa mère risque d’être condamné à mort » ?

C. Ph. : Figurant dans la préface à une édition américaine, cette formule est souvent citée sans mesurer ce que l’écrivain y a mis d’ironie un peu provocatrice, si bien qu’on en retient trop vite que Meursault aurait été condamné « non pas pour avoir tué un Arabe, mais pour ne pas avoir pleuré à la mort de sa mère ». Certes, le roman montre longuement comment la machine judiciaire lui reproche surtout de ne pas satisfaire à des convenances sociales comme d’être triste à un enterrement, de ne pas y fumer de cigarette, ou de ne pas nouer dès le lendemain une nouvelle relation amoureuse… Ces griefs peuvent certes expliquer pour une part la sévérité du verdict final. Mais, comme le faisait remarquer René Girard dès 1964 en proposant de « rejuger L’Étranger », aucun de ces comportements peu conformistes n’aurait conduit le jeune homme aux Assises, et encore moins à l’échafaud, s’il n’avait pas d’abord tué un homme ! Dans son exagération « très paradoxale », la formule-choc de l’écrivain trahit donc la difficulté qu’il y avait, dans le cas d’un meurtrier, à réussir à mobiliser toute l’empathie du lecteur en sa faveur, fût-ce en poussant quelque peu à la caricature le fonctionnement de la justice. Quinze ans plus tard, les manquements moraux plus ordinaires que pourront se reprocher les personnages des divers récits de L’Exil et le Royaume s’avéreront, à vrai dire, plus propices à soutenir le paradoxe philosophique du « coupable innocent » et à illustrer ce que serait une éthique de la mesure, se gardant de tout jugement précipité ou définitif. Mais il faudrait là un autre livre et une autre discussion…