Benjamin Stora : «Il faut substituer au discours de dénonciation du système colonial, une reconnaissance de faits “concrets”»

Fin de la « séquence de l’oubli »

Benjamin Stora revient sur les conflits mémoriels entre la France et l’Algérie : « cette question mémorielle est presque devenue un préalable dans tout discours sur les rapports entre les deux pays. On pourrait penser que ces questions empoisonnent les rapports étatiques et entre les deux sociétés. ».

Il poursuit en considérant que « nous sommes sortis de la séquence de l’oubli », question qu’il évoque dans son ouvrage publié en 1991 La Gangrène et l’Oubli. Il existe des stratégies compliquées de déni et de refoulement de la réalité pour ne pas affronter la question de la colonisation et de son aboutissement dans la guerre. Mais en 2012 en France, près de 120 livres ont été publiés sur la séquence de la guerre d’indépendance, avec une dizaine de documentaires diffusés à la télévision française, élément essentiel de la diffusion de masse. Ce qui est certain, c’est qu’on ne peut pas rester dans une sorte de lamentation du silence et de l’oubli.

« C’est une autre étape qui commence aujourd’hui. Mais plus les travaux des historiens progressent, plus la connaissance grandit, et plus le sentiment d’une séparation s’accroît. L’histoire n’arrive pas à rassembler tandis que les mémoires continuent de séparer » explique Benjamin Stora.

Séparation et fragmentation des récits historiques en France et en Algérie

Lorsqu’on a abordé la question de la commémoration de l’indépendance algérienne à partir des accords d’Evian, deux approches différentes séparent la France de l’Algérie : « La question la plus essentielle ne porte pas sur la fin de la guerre, mais sur les origines de la guerre pour l’Algérie. En France on se concentre sur la fin de la guerre et le déchaînement de violence finale, incompréhensible, dénuée de sens historique et source de chaos. En Algérie, on s’interroge sur le démarrage de la guerre, dans son inscription dans la longue durée, d’où l’impossibilité de penser une séquence de guerre, de faire l’histoire dans l’instantanéité. L’interrogation sur les origines de la guerre fait de la colonisation un point de basculement. Entre la France et l’Algérie, une séparation des récits s’est opérée, et la difficulté de construire un récit commun s’accroît. »

Benjamin Stora poursuit en insistant sur le processus de fragmentation aggravée des récits nationaux : « Plus le temps passe, et plus on assiste à une fragmentation des récits sur la question algérienne. Du côté français, elle est marquée par le poids de plus en plus important de certains groupes mémoriels (harkis, pieds noirs), clientèles mémorielles sur lesquelles on capitalise des gestuelles politiques. On installe des groupes jusqu’alors marginalisés dans l’espace politique. Alors qu’ils déclinent démographiquement, ils ont une visibilité croissante dans l’espace public, alors qu’ils étaient mis à l’écart pour mettre en avant la personnalité du général de Gaulle. C’est un paradoxe étonnant. Et d’autre part, on a des groupes qui entrent en conflit avec cette vision néocoloniale, notamment les enfants d’immigrés algériens en France. Depuis le vote sur l’apport positif de la colonisation, on a une rupture marquée et une fragmentation des récits. »

Il poursuit sur la fragmentation du récit national côté algérien en rappelant que « le discours dominant était une conception monopolistique d’une société unifiée, homogène, héroïque et fantasmagorique. Or, on assiste au retour de figures importantes qui rompent avec le monolithisme mémoriel : récemment un colloque sur Messali Hadj fut organisé à Tlemcen. On a derrière ces personnages l’indice d’une pluralité des discours, essentielle à la construction du discours historique. »

Derrière ce sentiment de séparation autour de la Méditerranée, des groupes développent et s’approprient des discours sur fond de problématiques politiques délicates.

Benjamin Stora souligne qu’en France comme en Algérie, il reste encore un long chemin à parcourir pour la recherche historique. « Dans les années 1980 on n’avait encore qu’une infime poignée de chercheurs travaillant sur la séquence coloniale française. On n’en est encore qu’au début sur la découverte des nouvelles questions historiques, par exemple sur la brutalisation des sociétés, le développement socioéconomique etc. ». Il invite également à relativiser ce problème de la « barrière de connaissance historique, impossible à franchir de 1962 » qui n’est pas propre à l’Algérie : « au Maroc par exemple, on ne parle pas du coup d’Etat de 1971 par exemple ».

Pour une réflexion et reconnaissance de « choses concrètes»

Benjamin Stora poursuit en insistant sur le fait que le développement académique seul ne suffira pas. Il évoque deux perspectives possibles avant de souligner l’option qu’il considère comme étant la plus souhaitable. Le premier axe serait la production d’un récit français qui consisterait à reconnaître ce qui s’est passé au temps de la colonisation, à soulever les hypothèses, à lever les tabous. A cet égard, Benjamin Stora rappelle que « ce discours général de dénonciation du contexte colonial a été fait en Décembre 2007 à Constantine par Nicolas Sarkozy insistant sur l’injustice et la cruauté du système colonial, avant de recevoir le soir même à l’Elysée des associations de harkis et pieds noirs pour les rassurer. ». Sur cette première option, Benjamin Stora considère que «ce discours s’est évaporé le jour même et les discours très généraux de dénonciation du système colonial, il y en a eu bien avant celui-ci ».

Le deuxième axe consiste à réfléchir sur des « choses concrètes » : « on pense aux essais nucléaires dans le Sahara, à l’utilisation du napalm dans le nord constantinois, l’assassinat de Maurice Audin, la disparition de milliers d’Algériens pendant la bataille d’Alger… Il faut que politiques et historiens s’associent pour la dé-classification des archives afin de mieux comprendre ce qu’il s’est passé sur ces cas précis ».

Benjamin Stora plaide davantage pour ce deuxième axe plutôt que des « démarches idéologiques abstraites, pas historiques, de dénonciations qui finissent par rapidement tomber dans l’oubli ».

Enfin, il souligne une dernière question qui est celle du rapport au régime algérien : cette démarche de reconnaissance des exactions commises au temps de la colonisation reviendrait-elle à légitimer l’Etat algérien d’aujourd’hui dans sa nature et son fonctionnement actuels ? Benjamin Stora considère que c’est un risque qui existe: « Mais il faut se référer aux expériences mondiales en la matière et notamment les différends entre la Chine et le Japon sur la Mandchourie. S’il fallait attendre que la Chine devienne une démocratie pour reconnaître les cruautés commises en Mandchourie, on risquerait d’attendre très longtemps. Il s’agit d’être pragmatique et d’avancer dans le présent. »

Maurice Audin retrouve sa place en Algérie

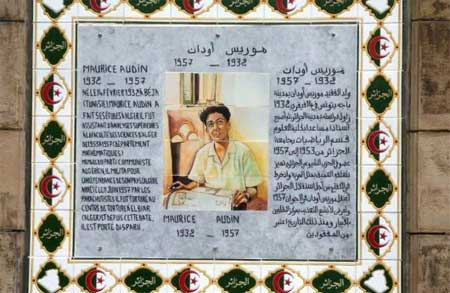

Mardi, en cette fin d’après-midi à la place Audin à Alger, la plupart des passants s’arrêtaient pour voir travailler l’artiste. Sur son échelle, l’homme avait presque terminé son œuvre en céramique.

Au milieu, un portrait de Maurice Audin et tout autour sa biographie en arabe et en français. En avril 2003 et au même endroit, l’artiste français Ernest Pignon-Ernest avait collé une sérigraphie représentant Maurice Audin. Cette sérigraphie malheureusement avait rapidement disparu. Maurice Audin (1932-1957), assistant de mathématiques à l’université d’Alger, membre du Parti communiste algérien, a été un militant anticolonialiste. A cause de son engagement en faveur de l’indépendance de l’Algérie, il sera arrêté par l’armée française le 11 juin 1957. Selon la version officielle, Maurice Audin s’est évadé et n’a plus donné signe de vie. Mais Josette Audin refuse de croire à cette version. […]

Le 19 juin 2007, Josette Audin envoie une lettre ouverte au président de la République française [Nicolas Sarkozy] pour lui demander «simplement de reconnaître les faits, d’obtenir que ceux qui détiennent le secret, dont certains sont toujours vivants, disent enfin la vérité, de faire en sorte que s’ouvrent sans restriction les archives concernant cet évènement…» Elle n’a pas reçu de réponse. […]

Le corps de Maurice Audin repose quelque part en terre algérienne1.

- Le site des 4acg propose un diaporama de l’inauguration de la stèle.