Dès le XIXème siècle, soucieux de diviser pour mieux dominer, les colonisateurs ont fréquemment cherché à distinguer parmi les colonisés un groupe ethno-racial censé être moins « sauvage » et plus « assimilable » par essence que d’autres. Comme nous l’avons rappelé dans notre précédente édition, ce fut notamment le cas en Algérie pour les Kabyles. Au Maroc, c’est un dahir (décret royal) dicté en 1930 par la France au sultan Mohamed ben Youssef, futur Mohamed V, et exemptant les Berbères de la loi islamique qui fut le principal déclencheur du mouvement nationaliste.

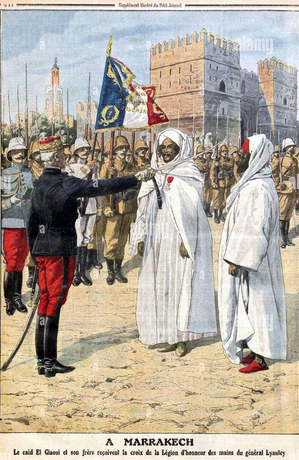

Le sultan Mohamed ben Youssef, futur Mohamed V, et l’ancien résident général du Maroc Hubert Lyautey, vers 1930.

Le Dahir Berbère (1930) : une attaque frontale contre l’unité du Maroc

par Alain Ruscio

Au Maroc, un Dahir est un acte solennel qui sanctionne une décision royale.

Le 16 mai 1930 (17 hija 1348), le sultan Mohammed ben Youssef édicta un texte « réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbère » (d’où le nom sous lequel il est passé à la postérité). En fait, nul ne s’y trompait : le Sultan, alors âgé de 21 ans, était totalement incapable d’opposer le moindre refus au Résident général Lucien Saint. Celui-ci, par un artifice qui ne trompait personne, promulgua le Dahir le 23 mai. En fait, ce texte n’avait fait qu’officialiser une politique pratiquée depuis longtemps[1].

Pour les Français, il s’agissait de préserver l’autonomie berbère. A contrario, cet épisode a été assimilé par les Marocains comme la manifestation la plus spectaculaire de briser l’unité de leur pays en opposant artificiellement, dans un but évident, Arabes et Berbères avec, de surcroît, une arrière-pensée inavouable : isoler les Berbères pour mieux les christianiser ou, pour le moins, les contrôler.

Des antécédents

La volonté de séparer, dans le domaine juridique, Arabes et Berbères est venue à l’esprit des Français dès le début du Protectorat. Le tout basé sur la théorie, déjà émise en Algérie depuis longtemps, de la spécificité des Berbères (des Kabyles en Algérie), les rendant plus assimilables… « Pourquoi dès lors ne pas envisager que les Berbères pourront un jour adopter purement et simplement nos codes (…) et s’imaginer qu’ils n’ont jamais été différents des Français de souche »[2]. Mais plus assimilables, dans l’esprit de beaucoup, voulait dire également plus christianisables. Comme ce fut souvent le cas outre-mer, l’État et l’Église furent très proches (suivant l’adage selon lequel « l’anticléricalisme n’est pas un article d’exportation »). En août 1923, le Père franciscain Colomban Dreyer devenait le premier vicaire apostolique du Maroc. La cérémonie eut lieu en présence du maréchal Lyautey et de tous les officiels français[3].

Lyautey, qui bénéficie pourtant, aujourd’hui encore, d’une réelle aura – y compris au Maroc – a mené une politique moins frontale, plus intelligente, plus respectueuse des formes, que celle de ses successeurs, mais il a bel et bien enclenché le mécanisme. Et ce n’est pas par hasard si la description la plus enthousiaste de la politique du Maréchal peut être trouvée sous la plume du rédacteur en chef du grand quotidien catholique de l’époque, La Croix « Avec cette intelligence rapide qui lui montre comme par intuition le parti qu’il peut tirer des hommes et des choses, le maréchal Lyautey a compris combien cet antagonisme séculaire[4] peut servir la politique française. Dans les troubles perpétuels qui soulevaient les populations de l’Atlas, il a vu une manifestation de l’opposition de ces tribus berbères non à la France, mais au gouvernement chérifien, et il en a conclu qu’elles se soumettraient plus facilement à notre protectorat qu’à la domination directe du sultan et mettant fin aux longues guerres qu’avait soutenues contre elles le sultan Moulay-el-Hasan, il a gagné leur fidélité en leur accordant au sein du Maroc une certaine autonomie, respectant leurs croyances islamiques particulières, leurs mœurs et leurs usages. C’est ainsi qu’il les fit dispenser par le sultan lui-même de toute redevance et de toute mention dans leurs prières publiques. du nom du sultan. Cette politique a déjà gagné à la France la sympathie et la fidélité de la plupart des tribus berbères »[5]. Suivait un plaidoyer pour « notre œuvre de pénétration en pays berbère (…) au nom de la France plutôt qu’au nom du sultan », pour un prosélytisme discret « pour faire éclater aux yeux des moins prévenus la bienfaisance et la vérité du christianisme apporté par les Français ». Cet article militant fut repris et cité en exemple par la Revue Le Maroc Catholique en novembre[6].

Cette politique passa de la théorie à la pratique dès les premières années du Protectorat. Si le Dahir berbère est passé à la postérité, il ne faut pas oublier qu’il fut précédé d’un autre texte, qui s’inspirait de la même théorie : « Les tribus dites de coutumes berbères sont et demeurent régies et administrées selon leurs lois et coutumes propres sous le contrôle des autorités » (11 septembre 1914[7]). Deux ans après le traité de Fez, et face à un trône marocain affaibli, ces autorités ne pouvaient évidemment être que françaises. Peu de temps après, en janvier 1915, est fondé un Comité d’Études berbères, qui avait une double fonction, scientifique – l’étude des mœurs des tribus – et administrative – la fixation d’une politique spécifique. Le lancement d’un programme séparé d’enseignement, dit écoles franco-berbères (1923) s’inspirait également de ce plan général.

En septembre 1925, lorsque Lyautey quitte le Maroc – quelque peu contraint et forcé par les autorités de Paris –, les fondements qui permettront l’adoption du Dahir berbère sont donc jetés.

Le Dahir de 1930

Survient donc, en 1930, ce nouveau texte. L’historiographie a souvent souligné que cet épisode avait accéléré la maturation et la radicalisation du mouvement nationaliste. Accéléré, mais pas fondé : c’est au contraire parce que les autorités françaises avaient une claire conscience d’un danger croissant qu’elles auraient tenté cette division[8]. Dans un rapport de début 1930, l’anthropologue Robert Montagne, ancien conseiller de Lyautey, grand théoricien du berbérisme, écrit : « Nous pensons que le seul moyen de lutter efficacement contre le développement des tendances nationalistes est la mise en œuvre, dans un avenir rapproché du régionalisme berbère » (1930)[9].

Le 16 mai 1930, un texte élaboré par une commission de 14 experts, tous Français, est proposé à la signature du Sultan par le Résident général, Lucien Saint. Le Sultan était plus que réticent. Certaines sources cependant affirment qu’il ne signa pas, mais qu’il accepta que son ministre El Mokri apposât le sceau impérial[10]. C’est surtout l’article 6 qui provoqua la polémique : « Art. 6. Les juridictions françaises statuant en matière pénale suivant les règles qui leur sont propres, sont compétentes pour la répression des crimes commis en pays berbère quelle que soit la condition de l’auteur du crime. Dans ces cas est applicable le dahir du 12 août 1913 (9 Ramadan 1331) sur la procédure criminelle ». Si « les juridictions françaises » étaient « compétentes pour la répression des crimes commis en pays berbère », et si parallèlement les Français affirmaient de plus en plus que le Maroc était surtout peuplé de Berbères – qu’ils essayaient en même temps de désislamiser – que resterait-il des pouvoirs du Sultan ? D’autant que cette adoption survenait exactement au même moment que les cérémonies dites du Centenaire de l’Algérie et du Congrès eucharistique de Carthage, considérées à juste titre comme des manifestations de la réaction coloniale. Après l’Algérie et la Tunisie, le Maroc ? Il y avait une cohérence dans la politique française, parfaitement perçue par les Marocains les plus informés. En fait, la vraie question posée était : le traité de Fez, qui avait instauré le Protectorat, était-il obsolète ? S’acheminait-on vers une gestion du Maroc à l’algérienne ?

La protestation du monde musulman

Les années qui avaient précédé l’adoption du Dahir avaient été marquées par l’entrée dans la vie sociale et politique du Maroc d’une nouvelle génération. En 1927, Ahmed Balafrej avait fondé à Paris l’Association des étudiants marocains. La naissance des Frères musulmans en Égypte en 1928 participa à un bouillonnement qui atteint toute le monde arabe à ce moment[11].

La campagne contre le Dahir va être immédiate au Maroc, puis dans tout le Maghreb, enfin prendre une dimension internationale. Et cette protestation dépasse largement le cadre des intellectuels ou bourgeois musulmans. Des manifestations ont lieu à Oujda, dans le Tafilalet, la vallée du Draa, dans l’Atlas. Il y a des centaines d’arrestations[12].

À Genève, La Nation Arabe, Revue mensuelle publiée par le Bureau d’information des pays musulmans, fondé par deux exilés politiques, le Druze libanais Chekib[13] Arslan et le Syrien Ihsan Bey El-Djabri[14], mène le combat contre « la désislamisation des Berbères »[15] : « En Orient, la question berbère a produit un effet formidable. Notre revue n’a pas malheureusement l’espace qu’il faudrait pour décrire toutes les manifestations d’indignation provoquées par la proclamation de ce dhahir, arraché au jeune sultan du Maroc contre sa propre religion et son propre trône. La presse arabe d’Egypte, de Syrie, de Palestine, de l’Irak, etc., a publié les protestations les plus véhémentes »[16].

D’après plusieurs témoignages – parmi lesquels ceux dont la presse française se fit l’écho un peu effrayé –, ces affirmations ne paraissent pas exagérées. Il y eut des protestations jusqu’en Indonésie[17]. Le Congrès mondial de l’Islam qui tint une session à Jérusalem du 7 au 17 décembre 1931 adopta à l’unanimité une résolution de protestation[18].

Le débat en France

Comme toujours, la presse conservatrice traita les événements en usant d’euphémismes : « À la suite de la récente réception à Rabat par le sultan d’une délégation de notables indigènes de Fez, au sujet de l’application du nouveau dahir, réorganisant la justice berbère, une légère effervescence s’est manifestée, ces jours-ci, à Médina et à Fez. Elle s’est accrue lundi et a nécessité l’arrestation d’une centaine de jeunes gens indigènes. Ils ont été déférés au pacha, qui a prononcé des condamnations variant d’un mois à deux mois de prison. Il ne semble pas que cette effervescence soit susceptible de se développer. Les milieux indigènes sont calmes »[19].

Face à la vive réaction dans l’ensemble du monde musulman, la Résidence fit jouer ses experts. Opinion de Maurice Le Glay, qui connaissait le Maroc, et particulièrement le monde berbère, depuis 1911, et qui justifia entièrement le Dahir[20] : « Cette petite agitation est, vous le savez, le fait de jeunes gars, d’une certaine jeunesse instruite qui, sous l’œil malicieux de ses ascendants et pour complaire à des conseilleurs étrangers, s’est avisée de nous chercher pouilles à l’occasion d’un dahir régularisant et complétant l’organisation de la justice du pays de coutumes (…). Que la France ait dû, pour gagner au Sultan des cœurs, des sujets, reconnaître et consacrer l’usage de leurs coutumes traditionnelles, doit-on le lui reprocher, alors qu’après tout elle s’est engagée à respecter les traditions quelles qu’elles soient, alors qu’il s’agit de traditions séculaires qu’aucun peuple, à travers les âges, n’a pu ébranler, que les Sultans n’ont jamais osé ni pu enfreindre (…). Ainsi en sera-t-il de la coutume berbère, tradition marocaine. À ceux qui nous disent qu’en réglementant l’usage de la coutume, qu’en lui adjoignant parfois le contrôle supérieur de la justice française, nous portons atteinte au pouvoir éminent du souverain en matière de justice, je répondrai comme suit. Les jugements et ordonnances, au Maroc, commencent par ces mots : « Au nom du peuple français et de Sa Majesté le Sultan ». Il n’est écrit nulle par que les jugements, en matière berbère, auront une autre formule. Ce qui importe à Sa Majesté chérifienne, c’est d’abord le respect de ses sujets. Qui oserait dire que la France n’a pas su le lui assurer, dire aussi qu’elle n’augmente pas chaque jour le nombre de ceux qui le lui accordent ? Et ce nombre fut-il jamais atteint dans le passé ? Ce qui importe aussi au Sultan, c’est que la justice soit rendue en son nom. La justice, chez les Berbères, l’était-elle ? Non. Elle va l’être. Pour un tel but à atteindre, le Sultan devait faire crédit à la France quant aux moyens à employer. Certains nous disent que la mauvaise humeur de nos jeunes gens, comme celle de leurs vénérables parents, s’expliquerait par le fait que la nouvelle loi leur enlèverait de nombreux et profitables postes de cadi et d’adoul. Pourquoi chercher à nous tromper ? Ces postes, les ont-ils eus dans le passé ? Et ont-ils vraiment le désir de les remplir chez ces rudes montagnards, terreur de tous les maghzens et dont maints de nos réclamants m’ont dit ingénument qu’ils les ignoraient complètement. Et plutôt que de parler de choses qu’ils ignorent, pourquoi n’y vont-ils pas voir ? Les Berbères ont toujours eu des tolba[21], le plus souvent, il est vrai, berbères comme eux, et nous-mêmes nous en usons quand leur intervention peut servir la cause du Sultan et celle de l’ordre. Nous en faisons même venir de fort loin. Et ceci m’amène à la question religieuse. Des énervés nous reprochent de christianiser les Berbères. Pensez-vous, mes chers amis, faire avaler à quelqu’un cette blague ? Voyez-vous le gouvernement de la République, après le libéralisme dont il usa en Algérie, en Tunisie, changer tout à coup de politique et s’occuper au Maroc d’un prosélytisme quelconque ? A d’autres : Vous citez des cas particuliers. Possible. Mais, dans ces questions de conscience, ce qui importe est la neutralité de l’État. Vous offensez l’État français en doutant de la sienne »

Rares furent en métropole ceux qui comprirent la portée de l’événement. Mais quelques observateurs s’émurent. Daniel Guérin trouva là l’objet d’un de ses premiers combats anticolonialistes : « Depuis plusieurs mois, le Maroc est en effervescence. La grande presse a beau observer sur les événements qui se déroulent là-bas la consigne du silence, la France, qui se prétend une grande puissance musulmane, est tout simplement en train de désislamiser les Berbères du Maroc »[22]. Pourquoi le peuple marocain s’insurge-t-il ? demanda pour sa part Urbain Gohier[23], qui, lui, était depuis longtemps un pamphlétaire confirmé : « De cette affaire peuvent sortir les embarras les plus graves, des résistances, peut-être une insurrection générale appuyée par tout l’Islam. Il s’insurge contre l’atteinte à sa religion, à sa constitution nationale… »[24].

Échec final

Dans la volonté d’édicter un acte solennel, il y eut peut-être un excès de zèle qui fit capoter l’entreprise.

Finalement, le Dahir est en partie abrogé (en particulier son article 6) par un nouveau décret, le 8 avril 1934[25], qui confia aux pachas et aux caïds les jugements des délits mineurs et au Haut Tribunal Chérifien les délits et crimes les plus importants.

Cette victoire partielle n’enleva cependant rien aux visées globales de la politique berbère de la France au Maroc[26]. Celle-ci ne se démentit jamais, son dernier avatar – aussi illégal qu’inefficace – ayant été la tentative de jouer le Glaoui contre le Sultan, en 1953.

Entre 1930 et 1934, l’effet obtenu fut exactement aux antipodes de celui escompté par les autorités françaises : une manifestation de l’unité du peuple marocain.

L’émergence d’une nouvelle génération politique marocaine – celle qui mènera ensuite la lutte pour l’indépendance – fut le couronnement de cet échec français. En décembre 1934, quelques mois donc après l’abrogation partielle d’avril, naissait le Comité d’Action marocain.

[1] Mustapha El Qadery, « Les Berbères entre le mythe colonial et la négation nationale. Le cas du Maroc », Revue d’Hist. Moderne & Contemporaine, n° 45-2, avril 1998.

[2] G. Surdon, Introduction au droit coutumier berbère, 1928, cité par Gilles Lafuente, art. cité.

[3] Jean Guiraud, « La vicariat apostolique du Maroc français », La Croix, 28 août 1923.

[4] Entre Arabes et Berbères.

[5] « Au Maroc. Arabes et Berbères ».

[6] Cité par Gilles Lafuente, Gilles Lafuente, « Dossier marocain sur le Dahir berbère de 1930 », Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, vol. 38, 1984.

[7] Dahir sur les tribus dites de coutumes berbères, cité par Germain Ayache, Les origines de la guerre du Rif, Rabat, Soc. Marocaine des éditeurs réunis, Nouvelle Coll. Atlas, 1990.

[8] Georges Oved, « La gauche française et les Jeunes Marocains (1930-1935) », in René Gallissot (dir.), « Mouvement ouvrier, Communisme et Nationalismes dans le monde arabe », Cahiers du Mouvement Social, n° 3, Paris, Les Éditions ouvrières, 1978.

[9] Cité par Georges Oved, art. cité

[10] Émir Chekib Arslan, « La question berbère. L’alarme du monde musulman », La Nation Arabe, n° 9, novembre 1930.

[11] Gilles Lafuente, art. cité.

[12] Émir Chekib Arslan, La Nation Arabe, Genève, art. cité, novembre 1930.

[13] Parfois orthographié Chakib.

[14] Juliette Bessis, « Chekib Arslan et les mouvements nationalistes au Maghreb », Rev. Historique, CCLIX, avril-juin 1978 ; Anne-Claire de Gayffier-Bonneville, « Renaissance arabe et solidarité musulmane dans “La Nation arabe“ », Rev. des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 95-98, avril 2002.

[15] Chekib Arslan, « Comment on a obtenu le fameux Dahir concernant la désislamisation des Berbères », La Nation Arabe, n° 8, octobre 1930.

[16] « La question berbère. L’alarme du monde musulman », novembre 1930.

[17] Chekib Arslan, « Échos de la question berbère dans les Îles néerlandaises », La Nation Arabe, février 1931.

[18] Chekib Arslan, « Comment l’Europe entend l’égalité », La Nation Arabe, n° 5-6, mai-juin 1932.

[19] « Manifestation indigène », Journal des Débats, 4 septembre 1930.

[20] « L’Organisation de la justice coutumière dans les tribus de coutume berbère au Maroc, une mise au point », Bull. Comité Afrique Fr., septembre 1930.

[21] Lecteurs du Coran.

[22] « La France règne au Maroc », Monde (hebdomadaire fondé par Henri Barbusse), 1 er novembre 1930, cité par lui-même in Au service des colonisés, Paris, Éd. De Minuit, Coll. Documents, 1953.

[23] Pseudonyme d’Urbain Degoulet.

[24] La Nouvelle Aurore, 20 avril 1931, cité par Fata Al Maghrib, « La question berbère au Maroc », Revue Maghreb, n° 11, mai-juin 1933.

[25] Texte publié par La Nation Arabe, septembre 1934.

[26] Gilles Lafuente, art. cité.