Lieux de conservation actuels des biens culturels camerounais de différentes régions et groupes : Duala

Entre 2019 et 2023, sous la direction d’Albert Gouaffo (Université de Dschang) et de Bénédicte Savoy (Technische Universität Berlin), a été menée une vaste enquête baptisée « histoire inversée des collections, l’art et la culture du Cameroun dans les musées allemands ». Ses résultats sont disponibles en ligne et dans un livre sous le titre Atlas de l’absence. Le patrimoine culturel du Cameroun en Allemagne : « Plus de 40.000 objets du Cameroun sont aujourd’hui conservés dans les musées publics de la République fédérale d’Allemagne – plus que dans tout autre pays du monde, y compris le Cameroun. Entre 1884 et 1919, des acteurs allemands avaient déjà transféré un nombre bien plus important d’armes, d’instruments de musique, de statues, d’objets quotidiens, de manuscrits, de bijoux, etc. de la « colonie du Cameroun » vers le Reich allemand. Cependant, de nombreuses pièces ont été détruites durant la Seconde Guerre mondiale. Dans l’Atlas de l’absence, ce vol sans scrupules et systématiquement organisé du patrimoine culturel ouest-africain est documenté par de nombreuses cartes et essais. Dans un effort commun, des chercheurs africains et européens réunissent pour la première fois des perspectives d’histoire militaire, de muséologie, d’ethnologie, de cartographie et de biographie. L’histoire inouïe de cette perte devient ainsi immédiatement palpable. » (présentation de l’éditeur). Nous en publions le sommaire ainsi que les premiers paragraphes de l’introduction.

SOMMAIRE

[Introduction] 9 Le projet (Bénédicte Savoy, Albert Gouaffo)

31 Comment « Cameroons » est devenu allemand. Histoire d’une

appropriation par la manipulation et par la force (Richard Tsogang Fossi)

47 La dislocation du patrimoine culturel camerounais en chiffres

(Sebastian-Manès Sprute)

[Acteurs] 63 Chronologie et acteurs de l’expropriation des biens culturels

camerounais (Richard Tsogang Fossi)

101 Les « calamités des porteurs ». Privation de biens culturels et destruction

de la force de travail (Sebastian-Manès Sprute)

119 « Ne s’obtient que par la force ». La violence militaire coloniale au

Cameroun et les collections muséales en Allemagne : histoire d’une symbiose

(Yann LeGall)

[Objets] 151 Musées, missions et transferts de biens culturels en contexte colonial

(Richard Tsogang Fossi)

167 Des « objets de pouvoir » au Cameroun, dépouillés de leur pouvoir

en Allemagne (Mikaél Assilkinga)

183 Des parties d’êtres humains vivants comme objets de musée.

L’appropriation des coiffures dans le contexte colonial (Richard Tsogang Fossi)

195 Le « premier éléphant allemand ». Un éléphant camerounais sur

commande (Lindiwe Breuer)

[Utilité] 209 Méconnaissables. Les biens culturels du Cameroun dans la production

picturale allemande, 1905-1989 (Andrea Meyer)

239 Inutilité scientifique. Travaux sur les collections camerounaises de Berlin

au XXe siècle (Bénédicte Savoy)

275 Chaos au musée. Inventaire et construction des savoirs

(Sebastian-Manès Sprute)

[Et maintenant ?] 311 Plaidoyer pour un parler décolonial au musée (Albert Gouaffo)

327 Entretiens sur l’absence. Une approche (Yrine Matchinda)

343 Affirmer la mort pour faire place à la vie. Pourquoi nous voulons

des restitutions (Fogha Mc. Cornilius Refem)

353 Tentative bienveillante de dissiper les malentendus. Une lettre

après 24 ans d’attente (Prince Kum‘a Ndumbe III)

[Annexes] 366 Musées conservant des biens culturels camerounais en Allemagne

368 Objets camerounais dans les inventaires allemands classés par acteur

370 Acteurs

382 Biographies exemplaires

[Images] 461 Sélection d’objets camerounais dans les musées publics allemands

[Appendices] 525 Crédits photographiques, crédits cartographiques, remerciements,

auteurs et autrices, index des noms de personnes

Une longue enquête

Plus de 40 000 objets du Cameroun sont aujourd’hui conservés dans les musées publics de la République fédérale d’Allemagne. C’est considérable. À titre de comparaison, l’ensemble des collections africaines de l’un des plus riches musées ethnographiques au monde, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac à Paris, compte 69 000 numéros d’inventaire pour l’ensemble des pays d’Afrique au sud du Sahara. Il se situe ainsi au niveau du British Museum (69 000) ou de l’Ethnologisches Museum de Berlin (75 000) ; les collections africaines de ces trois institutions sont inextricablement liées à l’histoire coloniale de l’Europe.

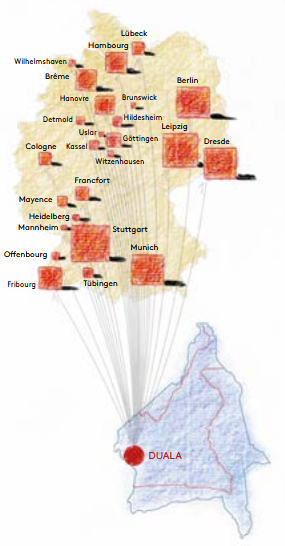

dans les collections des

musées publics allemands. Cartographie :

Philippe Rekacewicz, 2023.

Contrairement à la France centralisée, où de telles collections se concentrent surtout dans la capitale, les collections africaines en Allemagne sont réparties sur une multitude d’institutions dans tout le pays. Pour ne citer que trois exemples, rien qu’à Stuttgart la collection « camerounaise » du Linden Museum compte plus de 8 000 objets ; il y en a un peu plus de 5 000 à Berlin et autant à Leipzig. [1]

Là aussi, une comparaison est éclairante : dans les capitales des anciens empires britannique et français, le Cameroun est beaucoup moins bien représenté qu’en Allemagne : à Paris, le Musée du Quai Branly répertorie environ 7 840 objets sous la mention « Cameroun » ; à Londres, le British Museum en compte « seulement » 1 468 selon un recensement récent [2]. Pourtant le Royaume-Uni et la France ont occupé le Cameroun bien plus longtemps (1919/20-1960) que l’Empire allemand (1884-1916/1919). De fait, aucun État au monde ne détient aujourd’hui plus d’objets camerounais dans ses musées publics que la République fédérale d’Allemagne – c’est l’un des résultats les plus stupéfiants de l’enquête collective menée par notre équipe de l’Université de Dschang et de l’Université Technique de Berlin entre 2020 et 2023, en partenariat avec le géographe et cartographe Philippe Rekacewicz, sous le titre « Provenances inversées ».

Ce texte résume à grand traits les conclusions de l’enquête et les méthodes employées pour y parvenir. Elles sont accessibles in extenso dans l’Atlas der Abwesenheit (Atlas de l’Absence), présenté au public en juin 2023 et disponible en ligne et sous forme de livre richement illustré. [3]

L’immense quantité d’objets du Cameroun conservée aujourd’hui dans les musées publics allemands n’est pas seulement la plus vaste au monde – ni en Europe, ni en Asie, ni aux États-Unis, et encore moins en Afrique ou au Cameroun, on ne trouve de collections aussi importantes dans le domaine public.

Elle est aussi, du point de vue qualitatif, la plus ancienne et la plus variée au monde puisque dès les premiers mois de l’intrusion coloniale allemande en 1884, sur tout le territoire envahi, puis occupé par les troupes allemandes, des objets de pouvoir passés de génération en génération (trônes, pipes, effets personnels), des éléments d’architecture de palais royaux, des textiles, des armes, des bijoux, des instruments de communication existant souvent depuis plusieurs décennies dans leur contexte d’origine en ont été systématiquement extraits, transportés et « mis en musée » dans l’Empire allemand. Lorsque la France et la Grande-Bretagne prennent à leur tour possession du Cameroun, après la Première Guerre mondiale, leurs ethnologues et collectionneurs n’ont quasiment plus accès à ce type de pièces très anciennes ; en outre l’emprise territoriale de ces deux empires au Cameroun est moindre que celle de l’Empire allemand au moment de sa plus grande extension.

Présence et absence

L’hypothèse initiale de notre enquête était la suivante : il existe dans l’Allemagne contemporaine un « Cameroun fantôme » – pour reprendre le titre du célèbre ouvrage anti-colonial de Michel Leiris, L’Afrique fantôme (1934) ; D’abord un fantôme « allemand » dont l’ombre s’étend aujourd’hui jusqu’au Cameroun. Fantôme allemand, en effet, car les collections prises au Cameroun, bien que très nombreuses et réparties sur tout le territoire

sont dans leur grande majorité invisibles et inconnues de la population locale. Et ensuite une ombre de ce fantôme au Cameroun, où le manque d’informations sur ces milliers d’objets anciens conservés loin du pays, ainsi que des formes d’amnésie et d’aphasie coloniale, ont fait oublier jusqu’à leur perte [4]. Second volet de la même hypothèse : malgré leur présence invisible (en Allemagne) et leur absence oubliée (au Cameroun), ces collections agissent ou continuent d’agir sur les sociétés qui les gardent ou les ont perdues, comme le font aussi, en Belgique, les près de 180 000 objets tirés du Congo à l’époque coloniale et accumulés aujourd’hui au musée de Tervuren près de Bruxelles, où ils suscitent un malaise toujours plus explicite [5].

L’objectif de l’enquête fut donc d’identifier, d’analyser et de publier les sources (généralement allemandes) coloniales et muséales inédites permettant de confirmer cette présence massive. Et parallèlement d’aller à la rencontre, au Cameroun, des communautés privées de pièces matérielles importantes de leurs cultures respectives et de cerner, autant que faire se peut, les effets produits par cette absence patrimoniale prolongée. De manière significative, ni les membres du groupe de recherche, ni les conservateurs et conservatrices de musées allemands, ni les représentant·es du monde politique camerounais ne se doutaient, il y a encore quelques années, de l’immensité du patrimoine culturel camerounais présent dans les musées ethnographiques allemands ; non plus que, en même temps, de la profonde méconnaissance de ce patrimoine, tant au Cameroun qu’en Allemagne. [6]

Transparence

Tout un faisceau de raisons expliquent cette méconnaissance. Parmi elles : les efforts conjugués des musées allemands, au lendemain des Indépendances des pays africains – qui correspondent en Allemagne aux années de guerre froide, dans un pays divisé entre une partie occidentale « libérale » (RFA) et une partie orientale « socialiste » (RDA) – pour ne pas faire connaître, ne pas publier, ne pas rendre visibles les collections ethnographiques, en particulier africaines. En RFA, les documents historiques qui prouvent cette stratégie d’intransparence sont nombreux. Il s’agissait à l’époque de contrer les demandes de restitution patrimoniale qui émergèrent dès les années 1960 : depuis plusieurs pays d’Afrique (Congo/Zaïre et Nigeria en tête), mais aussi d’autres régions du monde comme le Sri Lanka. Tous pays très soucieux, après leur indépendance, de recouvrer une partie de leurs richesses patrimoniales dispersées dans les collections occidentales.

Dans un document classé secret de l’été 1978, les musées allemands de RFA avaient pour mot d’ordre de « ne pas publier de listes d’objets », comme leur demandait alors l’UNESCO, car cela « pourrait éveiller des convoitises » [de la part des pays spoliés] [7]. Cette forme de cynisme institutionnel perdura pendant plusieurs décennies et a laissé d’importantes séquelles jusqu’à l’heure actuelle : aujourd’hui encore, les musées ethnographiques allemands, même lorsqu’ils appartiennent au domaine public, n’ont pas d’obligation de publier leurs collections, et la plupart ne disposent que de catalogues en ligne très sommaires, ne mentionnant qu’une infime partie des collections dites ethnographiques, camerounaises en l’occurrence.

C’est ainsi qu’il a fallu à l’équipe de recherche commune aux universités de Dschang et de Berlin plusieurs mois de patience et de demandes réitérées pour obtenir des musées leurs listes internes mentionnant les objets répertoriés sous la dénomination « Cameroun ». Cette intransparence explique aussi que les musées possesseurs d’ensembles d’objets pris au Cameroun ignoraient tout de la nature et de la taille des collections de leurs voisins. Au total, notre recherche a obtenu les listes « camerounaises » de 45 musées publics allemands.

Pendant le déroulement des recherches, les réticences des musées à nous transmettre leurs listes se sont atténuées, en particulier lorsque le gouvernement allemand, sous la pression de l’opinion publique et des autorités du Nigeria, s’est résolu en 2022 à restituer à ce dernier les bronzes dits « du Bénin » (Benin-Bronzen), pillés par les britanniques à Benin City en 1897 et présents par centaines dans les musées allemands. Après un demi-siècle de refus des demandes du Nigeria et de déni des crimes coloniaux liés à la constitution des collections allemandes, ce revirement politique a poussé les musées à coopérer avec des chercheur·es externes à leurs institutions, à l’instar du groupe que nous formions entre Dschang et Berlin.

Au fur et à mesure de notre enquête, le travail sur et avec les musées, indispensable pour notre recherche, est devenu de plus en plus facile et évident, parfois même amical. Au lieu de vouloir « ne pas éveiller les convoitises », de nombreux musées allemands s’efforcent désormais d’encourager – ou du moins de ne plus empêcher – les efforts d’élucidation historique ; celle-ci peut mener, dans un premier temps, à la « restitution du savoir », indispensable à la formulation de réclamations informées de la part des pays victimes de spoliations (qui sans ce savoir ne peuvent identifier les pièces susceptibles d’être restituées).

À propos des « objets »

Il est question d’ « objets » depuis le début de ce texte. Pourtant, nos recherches nous en a convaincu·es : le terme est inapproprié et ne doit être utilisé que dans certains contextes très particuliers. D’abord parce qu’il désigne des biens culturels si variés que le terme générique d’ « objet » écrase la diversité des choses : éléments d’architecture monumentaux (portes et piliers de palais), mobilier, statues d’ancêtres, bijoux, instruments de communication, etc. Aucune de ces pièces, évidemment, n’a jamais été conçue pour être un objet de musée ni même de simple contemplation. La plupart de ces biens culturels ont été créés par des hommes et des femmes pour accompagner la vie sociale et individuelle de leurs communautés. Beaucoup d’entre eux sont dotés de forces singulières, d’histoires transgénérationnelles, d’un caractère, d’un pouvoir, certains même d’une volonté et d’une langue, ou pour le dire en anglais : ils ont une agency (une « agentivité »).

Or le terme « objet », étymologiquement, suppose une forme de passivité. Et, grammaticalement, l’objet est lié à un sujet qui agit sur lui. Or, dans le cas des pièces étudiées dans notre enquête, il arrive bien souvent que ce soient les « objets » qui agissent sur les « sujets », les font se comporter d’une façon ou d’une autre. Au fil de notre recherche, nous avons décidé, autant que possible, de remplacer le terme d’ « objet » soit par des dénominations précises ou des noms propres lorsqu’ils existaient (on pense par exemple au célèbre Mandu Yenu, le trône des Sultans des Bamoums), ou de limiter l’utilisation du terme « objet » aux contextes explicitement muséographiques, lorsque nous analysons, par exemple, leur « neutralisation », leur « esthétisation », leur « accumulation » dans des réserves ou des salles de musée. Nous avons discuté d’alternatives possibles pour le terme « objets » : « sujets » ou « entités » par exemple, tout en nous heurtant toujours à des limites épistémologiques largement discutées et prises en compte.