par Claire Parfait

« Ma mère était une esclave et l’une des femmes les plus extraordinaires que j’aie jamais connues. Sans jamais avoir reçu d’éducation, elle arrivait pourtant à lire la Bible et savait un peu écrire… Quant à mon père, qui était probablement son maître, je ne lui dois absolument rien. »[1]

Anna Julia Cooper nait en 1858 en Caroline du Nord, d’une mère esclave et d’un père dont on sait seulement qu’il était blanc et probablement le propriétaire de sa mère. Le 13ème amendement à la Constitution américaine abolit l’esclavage en 1865 et, trois ans plus tard, la jeune Anna s’inscrit dans l’une des écoles créées à l’intention des Africains-Américains au début de ce que l’on a appelé la Reconstruction. Cette période, de 1865 à la fin des années 1870, voit les anciens esclaves obtenir successivement la citoyenneté et le droit de vote avant qu’un retour en arrière ne les transforme graduellement en citoyens de seconde classe et instaure la ségrégation raciale, par la législation au Sud, dans les faits au Nord

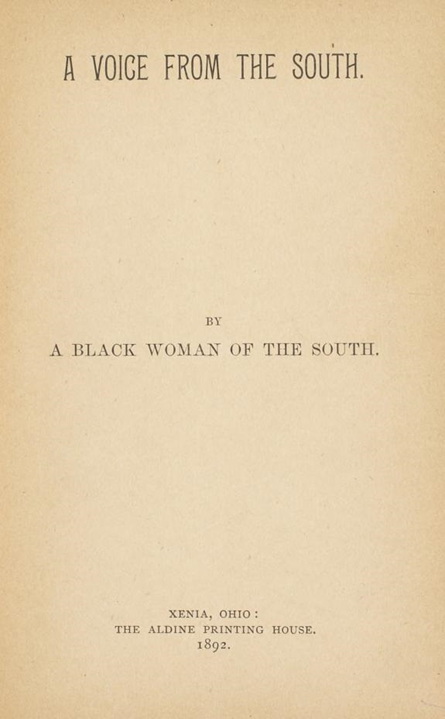

Dans l’école St Augustine que fréquente Anna, certains cours, dont le grec, sont réservés aux garçons qui se préparent à une carrière de pasteurs ou envisagent d’entrer à l’université. A une époque où les jeunes filles, blanches ou africaines-américaines reçoivent le genre d’éducation que l’on pense adaptée à de futures épouses et mères, Anna exige et obtient de suivre les mêmes cours que les garçons. Elle termine l’équivalent du lycée en 1877 et se marie la même année avec un condisciple de son école, qui meurt deux ans plus tard. Elle s’inscrit alors à Oberlin, qui en 1835 fut la première université américaine à admettre les étudiants noirs. Elle y obtient une licence puis une maîtrise en mathématiques. En même temps, elle commence à enseigner et est recrutée en 1887 au lycée « M Street » de Washington, D.C., le premier lycée créé aux Etats-Unis pour des élèves noirs. Elle commence également à se faire connaître nationalement lorsqu’elle fait un discours à la convention nationale de l’Eglise épiscopale noire en 1886. Cooper inclut ce discours ainsi que plusieurs essais dans l’ouvrage A Voice from the South, publié en 1892 avec pour seul nom d’auteur la mention « par une femme noire du Sud » (« A black Woman from the South »).

Cooper y attribue à la femme africaine-américaine une place centrale dans l’histoire et le futur de sa communauté : « C’est aujourd’hui la femme noire qui, sous l’autorité de Dieu, doit servir de moteur à la régénération et à la rééducation de la race ; elle est le point de départ des progrès à venir et le terreau dans lequel ceux-ci peuvent s’accomplir. »[2] Elle rappelle les souffrances spécifiques aux femmes sous l’esclavage, l’exploitation sexuelle par les maîtres, qui perdure dans le Sud où les jeunes filles noires, sans protection, « sont prisonnières des pièges et des embuscades que leur tendent les hommes blancs des classes inférieures. »[3] Elle s’élève par ailleurs contre le conservatisme des hommes noirs qui ne voient pas l’intérêt de l’enseignement supérieur pour les filles. Elle critique la ségrégation et les lois « Jim Crow », qui séparent Noirs et blancs dans les transports, ainsi que la pratique du lynchage et l’exclusion du droit de vote pour les Africains-Américains. Dans cet ouvrage militant, Cooper tente également de rétablir la vérité historique, à un moment où le Sud, qui a perdu la guerre, est en train de gagner la guerre des mémoires, et de réécrire l’esclavage comme un système essentiellement bienveillant, et la Reconstruction comme une période de chaos qui voit des Noirs ignorants et corrompus dominer le Sud.[4] L’ouvrage est bien accueilli à sa sortie, et le nom de son autrice rapidement dévoilé.

Toute sa vie, tout en poursuivant son travail d’éducatrice, Cooper continue à s’exprimer en public, à rédiger des articles et essais qu’elle a quelquefois du mal à faire publier.[5] C’est pourtant une personnalité connue dans l’élite noire de Washington D.C. Elle fait partie de clubs littéraires, est impliquée dans la vie associative – la fin du dix-neuvième siècle voit une explosion d’associations féminines blanches, ce que l’on a appelé « club movement », qui excluent les femmes noires, qui créent leurs propres associations, et s’attachent à éduquer et aider les plus démunies. Cooper grandit encore en notoriété lorsqu’elle devient la première femme à diriger le lycée « M Street » en 1901. Elle y met en place un programme d’études qui permet à plusieurs des étudiants de cette école d’intégrer des universités prestigieuses. La commission scolaire de la capitale désapprouve et exige que Cooper propose un programme moins ambitieux, jugé plus approprié pour des élèves africains-américains, ce que Cooper rejette. En 1906, la commission refuse de renouveler son contrat et Cooper travaille quelques années dans une autre institution avant d’être réembauchée au lycée « M Street » où elle enseigne jusqu’à sa retraite en 1930.

Entretemps, elle a voyagé, elle se rend par exemple à Londres en 1900 au premier Congrès panafricain, et elle passe plusieurs étés à Paris pour apprendre le français, et l’histoire et la littérature françaises. Elle ambitionne d’obtenir un doctorat et s’inscrit en 1914 à l’université Columbia à New York. Ses projets sont ralentis par l’adoption de plusieurs petits-neveux et nièces, mais elle soutient un doctorat d’histoire en Sorbonne en 1925, avec une thèse sur « L’attitude de la France à l’égard de l’esclavage pendant la Révolution ». Elle a alors 67 ans et est la quatrième femme africaine-américaine à obtenir un doctorat et la première femme noire à obtenir ce titre de la Sorbonne. Cinq ans plus tard, lorsqu’elle quitte le lycée « M Street » renommé lycée Dunbar, pour honorer le poète noir américain Paul Laurence Dunbar, elle devient présidente de l’université Frelinghuysen, qui propose des cours du soir aux Africains-Américains qui pour une raison ou une autre ne peuvent pas intégrer l’université Howard, la seule à Washington D.C. à accepter des étudiants noirs. Elle continue à y enseigner plusieurs années après avoir quitté son poste de présidente en 1940, et travaille à l’édition de The Life and Writings of the Grimké Family, dans lequel elle rend hommage à une famille de militants abolitionnistes et amis. Elle meurt en 1964, à 105 ans.

A Voice from the South, qui n’est pas réédité avant les années 1980, est redécouvert à la faveur des mouvements féministes et des droits civiques des années 1960 et 1970. Cooper apparaît aujourd’hui comme une pionnière du féminisme noir et de l’intersectionnalité, dans la mesure où elle croise les préoccupations de genre, race et classe sociale. C’est le riche héritage de cette intellectuelle courageuse, peu connue en France, que célébrait en juin 2025, en Sorbonne, un colloque intitulé « Anna Julia Cooper 1925-2025. Une féministe noire en Sorbonne. »[6]

[1] Brève note autobiographique non datée, reproduite dans Shirley Moody-Turner, dir. The Portable Anna Julia Cooper, New York, Penguin Books, Penguin Classics, 2022, p. 471-72. Traduction de l’autrice de cette notice.

[2] Extrait de Voice, traduit dans Marie-Jeanne Rossignol et Michaël Roy, avec Marlene L. Daut et Cécile Roudeau, dirs, Anthologie de la pensée noire. Etats-Unis et Haïti (XVIIIe XIXe siècles), Marseille, Hors d’atteinte, 2023, p. 375.

[3] Ibid., p. 372.

[4] Sur ce sujet, voir par exemple Claire Parfait, « W.E.B. Du Bois, historien révisionniste et militant : Black Reconstruction in America (1935) », Écrire l’histoire depuis les marges : une anthologie d’historiens africains américains, 1855-1965, H. Le Dantec-Lowry, C. Parfait, M. Renault, M-J. Rossignol et P. Vermeren dirs, SHS/TERRA-HN-éditions, 2018 : http://www.shs.terra-hn-editions.org/Collection/?W-E-B-Du-Bois-historien-revisionniste-et-militant-Black-Reconstruction-in

[5] “’Dear Doctor Du Bois’: Anna Julia Cooper, W. E. B. Du Bois, and the Gender Politics of Black Publishing,” Melus, Fall 2015, Vol. 40: 47-68.

[6] https://isjps.pantheonsorbonne.fr/evenements/anna-julia-cooper-1925-2025.-feministe-noire-en-sorbonne

Shirley Moody-Turner, qui a donné une conférence plénière lors du colloque, est en train de rédiger une biographie de Cooper. Elle en parle dans Shirley Moody-Turner, « Anna Julia Cooper : An Interpretive Biography »: https://www.youtube.com/watch?v=zv3rZjOofP0