Andrée Viénot a été, lors de la guerre d’Algérie, avec d’autres comme Daniel Mayer ou Robert Verdier, du petit nombre des personnalités qui, par leur ferme engagement anticolonialiste, se sont efforcées de réorienter, à partir de l’été 1958, la LDH dans le sens d’un véritable universalisme dans la défense des droits de l’homme. Dans son intervention au colloque, « Andrée et Pierre Viénot, pensée et action », qui s’est tenu à Rocroi, dans les Ardennes, le 8 octobre 2016, Gilles Manceron souligne que sa rupture avec la politique algérienne de Guy Mollet a été radicale dès les lendemains du vote des « pouvoirs spéciaux » de mars 1956. Après l’élection de Daniel Mayer à la présidence de la LDH en mars 1958, elle est entrée au comité central, en décembre 1958, et elle l’a aidé, avec d’autres, à faire rompre la Ligue avec la politique d’alors de la SFIO et à lui faire adopter une position favorable à des négociations pour l’indépendance de l’Algérie.

Mais son anticolonialisme intransigeant y est resté, d’une certaine façon, minoritaire. A preuve, au lendemain de la terrible répression à Paris des manifestants algériens désarmés du 17 octobre 1961, parmi les 229 personnalités signataires de l’appel qu’a publié la revue Les Temps modernes, on ne trouve que deux membres du comité central d’alors de la LDH, Andrée Viénot et Laurent Schwartz. Cet appel s’inscrivait pourtant dans la droite ligne de l’exigence de justice des textes des dreyfusards qui avaient fondé la LDH en 1898. En le signant, dans une période difficile de l’histoire de la LDH comme de celle de la République et de la gauche, ces deux membres de son comité central sauvaient assurément l’honneur d’une LDH encore fortement influencée par le discours colonialiste républicain1.

Le combat anticolonialiste d’Andrée Viénot à la LDH et son actualité

par Gilles Manceron

Dès le vote, le 12 mars 1956, des pouvoirs spéciaux à Guy Mollet pour sa politique de guerre en Algérie, Andrée Viénot a été, au sein de la SFIO dont elle était membre depuis les années 1930, l’un des opposants les plus résolus à cette politique, soutenue alors par la plupart des responsables de la LDH. Lors du conseil national de la SFIO de juin 1956, elle a eu un violent incident avec Guy Mollet, dont elle a comparé la politique de « pacification » de l’Algérie à celle de deux grands massacreurs du XIXe siècle : le général Cavaignac — meurtrier de civils lors de la conquête de l’Algérie, puis, en France, de républicains opposés au coup d’Etat de Napoléon III — et le tsar Alexandre II, qui, après sa répression de l’insurrection polonaise, s’était félicité que « l’ordre règne à Varsovie ». Elle a démissionné, en écrivant le 7 novembre 1956 : « Aujourd’hui, il ne m’est plus possible de rester dans un parti dont les dirigeants, ayant accédé au gouvernement, ont renié non seulement les promesses faites aux électeurs, mais toute leur morale et toute la tradition du socialisme ». Et elle a été élue au comité central de la LDH en 1958, au moment où un autre opposant socialiste à la politique de Guy Mollet en Algérie, Daniel Mayer, en était élu président, et où son ami Robert Verdier, lui aussi démissionnaire de la SFIO et l’un des fondateurs en 1958 du parti socialiste autonome (PSA), s’y impliquait lui aussi. Elle adhérait en même temps au PSA, qui deviendra le PSU en 1960.

Il faut dire que, des années 1930 aux années 1960, qui ont été celles de l’engagement politique d’Andrée Viénot, l’anticolonialisme n’allait pas de soi, ni dans la société française, ni dans la gauche, ni dans la Ligue des droits de l’homme. L’acceptation et la justification de la colonisation étaient au cœur du discours des institutions de la République. La LDH, de sa fondation en 1898 lors de l’affaire Dreyfus jusqu’en 1914, avait pris des positions courageuses contre le colonialisme, sous l’influence de son président, Francis de Pressensé, qui partageait l’évolution de son ami Jaurès vers un anticolonialisme de plus en plus résolu2. D’autres voix s’étaient exprimées parmi les premiers dreyfusards pour regretter le déferlement de l’idée coloniale parmi les républicains, tel le rédacteur de ses premiers statuts, le juriste catholique Paul Viollet, membre de la « Ligue pour la défense des indigènes », qui écrivait, en 1905, regrettant que l’anticolonialisme des auteurs du Siècle des Lumières soit renié par la IIIe République : « Ah ! si les vaillants Amis des Noirs, qui, à la fin du règne de Louis XVI, préparaient la libération des esclaves, pouvaient revenir parmi nous, quel ne serait point leur étonnement, quelle ne serait point leur indignation ! Quand je songe aux crimes effroyables commis en Indochine […] aux crimes qui, sur certains trajets de la malheureuse Afrique, sont l’affreux accompagnement du portage3 ». Mais, au lendemain de la Grande guerre et surtout dans les années 1928 à 1932 qui étaient celles du « Centenaire de l’Algérie » et de l’Exposition coloniale de Vincennes, la LDH a majoritairement suivi le ralliement à l’idée coloniale de la société française comme de la gauche républicaine, radicaux et socialistes compris. La position majoritaire de l’association a été de dénoncer les « abus » de la colonisation sans remettre en cause son principe. Seul un courant minoritaire en son sein la condamnait fermement.

Lorsque la LDH a consacré l’un de ses congrès à cette question, en 1931, l’année de l’exposition coloniale, cela a débouché sur une défaite des adversaires du principe des colonies. La majorité a suivi les partisans du « réformisme colonial » qui défendaient l’illusion d’un aménagement possible de la colonisation. Le rapport présenté par Albert Bayet — qu’on retrouvera, trente ans plus tard, parmi les derniers partisans de l’Algérie française —, et par Maurice Viollette — ancien gouverneur général de l’Algérie (plutôt réformiste, et, pour cela, impopulaire parmi les européens) et futur ministre d’Etat du Front populaire — a été adopté. La minorité a déposé sa propre résolution, défendue par Félicien Challaye — un professeur de philosophie qui avait constaté la réalité des colonies lors d’un voyage autour du monde —, dénonçant l’hypocrisie de l’idée de rôle civilisateur de la colonisation et réclamant « l’extension aux races dites de couleur du droit des peuples à disposer librement d’eux-mêmes », elle a recueilli un peu moins d’un tiers des voix4.

La rencontre d’Andrée Mayrich, à 22 ans, en 1923, avec Pierre Viénot, qu’elle a épousé en juillet 1929, a été décisive dans sa prise de conscience du problème colonial. Un peu plus âgé qu’elle, il avait combattu de 1915 à 1918 et s’était engagé ensuite dans la lutte pour la paix et le rapprochement franco-allemand. Mais il avait aussi découvert les réalités de la colonisation quand il avait été, de 1920 à 1922, secrétaire particulier du cabinet civil du maréchal Lyautey, résident général de France au Maroc. Elu député de la circonscription de Rocroi, dans les Ardennes, en 1932, il s’est inscrit à l’Union socialiste républicaine, animée par le juriste Joseph Paul-Boncour et l’ancien gouverneur de l’Algérie Maurice Viollette. Partisan du Front populaire, il a participé à la manifestation du 14 juillet 1935 à Paris et joué un rôle actif dans l’adhésion des trois petits partis situés entre le parti radical et la SFIO — le parti socialiste de France, le parti socialiste français et le parti républicain socialiste — au rassemblement de la gauche. Au moment de la conquête de l’Ethiopie par l’Italie en octobre 1935, il a dénoncé cette agression et réclamé des sanctions internationales, alors qu’une bonne partie de l’opinion et des intellectuels français, au nom de l’« œuvre civilisatrice de la colonisation » et du droit de tous les Etats européens, pas seulement l’Angleterre et la France, d’avoir un empire colonial, y étaient favorables ou indifférents.

Le traité d’indépendance de la Syrie

En juin 1936, il a été nommé dans le gouvernement du Front populaire présidé par Léon Blum comme sous-secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, chargé de s’occuper des protectorats français du Maghreb, Maroc et Tunisie, ainsi que de la Syrie, dont la France avait obtenu, en 1920, le mandat de la SDN et où se développait un fort mouvement d’indépendance. Andrée Viénot était membre du cabinet de Pierre Viénot, ce qui fut l’occasion pour elle de suivre de près ses efforts pour reconnaître l’indépendance de la Syrie. C’est le moment où le PCF renonçait à la ferme orientation anticolonialiste qu’à l’incitation pressante de la IIIe Internationale, il avait prise en 1925 lors de la guerre du Rif et poursuivie jusqu’au « tournant antifasciste » du VIIe congrès de l’Internationale en juillet-août 1935. Ce tournant faisait suite aussi à la visite de Pierre Laval, ministre des Affaires étrangères, à Moscou en mai 1935, lors de laquelle Staline avait reconnu à la France le droit de conserver son empire colonial. Pierre Viénot a préparé un traité reconnaissant cette indépendance syrienne, qui a été signé par Léon Blum le 9 septembre 1936 au nom du gouvernement français, mais qui n’a pas été ratifié en raison notamment de l’opposition certaine du Sénat, acquis au lobby colonial. Ce traité d’indépendance de la Syrie sera ensuite enterré par le gouvernement Daladier (avril 1938 à mai 1939, avec Georges Mandel comme ministre des colonies). C’est finalement la France libre qui, en 1941, par l’intermédiaire du général Catroux et avec l’aval du général de Gaulle, reconnaîtra l’indépendance de la Syrie — même si, en mai 1945, nous le verrons, le bombardement de Damas la remettra un moment en cause.

En 1936, Pierre Viénot a pris aussi des positions courageuses vis-à-vis de la Tunisie, en soutenant le résident général de France, Armand Guillon, qui avait succédé à l’ultracolonialiste Marcel Peyrouton. Les militants indépendantistes qui avaient été internés ont été libérés et définitivement amnistiés le 16 septembre 1936 ; les libertés d’association et de réunion rétablies par le décret du 6 août 1936 qui a levé aussi les restrictions de la liberté de la presse, permettant au journal Tunis socialiste de reparaître et à son rédacteur Serge Moati de revenir en Tunisie d’où il avait été expulsé. Pierre Viénot a rencontré à deux reprises à Paris Habib Bourguiba, fondateur en 1934 du parti indépendantiste, le néo-destour, qui a salué sa politique de dialogue. Mais cette politique, comme sa volonté de mettre en place des lois sociales en Tunisie, s’est heurtée au refus des représentants des colons français, que Viénot a stigmatisés en disant que leurs intérêts n’étaient pas ceux de la France.

Après le décès de Pierre Viénot, à Londres, le 20 juillet 1944, Andrée Viénot a continué après la Seconde guerre mondiale son engagement en faveur de la décolonisation. Parmi les autres influences qui ont contribué à sa prise de conscience du colonialisme ont également compté celles, au début de 1930, au sein de sa 5e section de la Seine de la SFIO, de militants de ce parti qui étaient aussi membres de la LDH, comme André Philip, qui faisait partie en 1931 de la minorité anticolonialiste de la Ligue, Georges Boris et surtout Robert Verdier, dont la prise de conscience des préjugés coloniaux remontait à ses années d’études en khâgne en 1932 avec Léopold Senghor5. S’y trouvait aussi Charles-André Julien, militant de la LDH avant guerre, professeur au lycée Louis le Grand avant d’enseigner à la Sorbonne, et très engagé contre le colonialisme après avoir vécu en Algérie dans les années 1920, ainsi qu’Ernest Labrousse, particulièrement attaché à la redécouverte des écrits anticolonialistes de Jaurès, qui avaient été délibérément oubliés par la suite, et qu’il contribuera, avec Madeleine Rebérioux, à faire connaître en fondant en 1957 la Société d’études jaurésiennes6. L’un et l’autre avaient été membres du parti communiste dans les années 1920, avant de poursuivre leur engagement au sein de la SFIO, mais souvent en opposition aux positions de ce parti sur les questions coloniales.

Andrée Viénot est retournée dans les Ardennes, avec Robert Verdier, à la fin du mois de septembre 1944, peu après la mort de son mari, à un moment où les résistants et les armées alliées continuaient à y combattre les Allemands. Verdier, qui avait été un des principaux acteurs de la reconstitution du parti socialiste dans la Résistance, le raconte dans ses Mémoires :

Je me rendis dans les Ardennes avec Guy Desson, journaliste au Populaire, originaire de Sedan, et Andrée Viénot que son passé de militante désignait tout naturellement pour prendre la succession de son mari, Pierre, ancien secrétaire d’Etat du Front populaire, député des Ardennes, résistant puis ministre des affaires étrangères de la France Libre, qui était décédé à Londres au mois de juillet.

Nous voyagions dans une vieille Peugeot, qui assura son service beaucoup mieux que nous l’espérions. N’ayant pas la naïveté de croire que nous pourrions nous ravitailler en essence au cours de la route, nous avions pris la précaution d’emporter une réserve : deux jerricans de l’armée américaine. Cette prévoyance fut à l’origine d’un incident fort désagréable. De Charleville et Sedan je devais me rendre à Nancy. Ce trajet nous faisait passer près de la ligne des combats. Aux environs de Verdun, nous nous sommes étourdiment engagés sur une route réservée aux véhicules militaires, donc très étroitement surveillée. A un croisement, une sentinelle, intriguée par cette voiture de civils, nous arrête, nous demande nos papiers et nous fait ouvrir le coffre de la voiture. Deux jerricans de l’armée américaine ! Cela lui parut suspect : au mieux des voleurs, au pire des espions infiltrés derrière les combattants. Il nous colla contre un mur sous la garde d’un autre soldat qui pointa son arme vers nous. Tous les militaires qui passaient par là nous regardaient avec hostilité. Combien de temps dura cette situation ? Sans doute beaucoup moins qu’il me parut alors. Un jeune officier qui parlait notre langue avec assez d’aisance, vint nous demander des explications. Nous nous empressons de les lui donner. Nous lui montrons un ordre de mission délivré par le ministère de la Défense nationale, sans lequel nous n’aurions pu circuler dans ces régions. Peut-être avons-nous eu la chance de tomber sur un jeune Américain connaissant la situation intérieure française ? Nous n’avons pas trop eu de mal de le convaincre de notre bonne foi7 ».

La rupture avec la politique de Guy Mollet en Algérie

Au lendemain de la Libération, l’essentiel de l’engagement militant d’Andrée Viénot est d’abord resté au parti socialiste SFIO8, encore dirigé jusqu’en 1946 par Daniel Mayer et par ceux qui, comme Robert Verdier et Edouard Depreux, avaient refondé ce parti dans la Résistance. Continuant le combat de Pierre Viénot, c’est elle qui a rapporté à l’Assemblée nationale, en 1946, pendant le bref gouvernement Blum, du 16 décembre 1946 au 16 janvier 1947, le texte qui, dans le prolongement du traité préparé par son mari en 1936, reconnaissait officiellement l’indépendance de la Syrie. Cela prenait acte du retrait inconditionnel des troupes françaises de Syrie, achevé le 17 avril 1946, et mettait fin à des velléités jusque-là de revenir sur l’indépendance de la Syrie, pourtant représentée, en avril 1945, aux Nations-unies parmi les Etats membres de la conférence de San Francisco fondatrice de l’organisation. En effet, en 1945, le général de Gaulle, en désaccord avec Catroux, avait continué à voir dans le nationalisme arabe une machination anglo-saxonne, et, fin mai 1945, il avait laissé faire un bombardement de Damas pendant deux jours qui a fait plusieurs centaines de morts. Un crime colonial contemporain de la terrible répression en Algérie dans le Constantinois après le 8 mai 19459.

A partir de 1946, quand Guy Mollet a évincé Daniel Mayer et s’est installé à la tête de la SFIO, elle s’est écartée des responsabilités politiques nationales et investie dans son département des Ardennes et sa ville de Rocroi10. Elle a été élue en mai 1945 conseillère générale, poste qu’elle conservera jusqu’en 1970, et, en 1953, maire de Rocroi, responsabilité qu’elle exercera jusqu’à sa mort en 197611

Après la révolte de 1947 à Madagascar, Andrée Viénot a soutenu les députés malgaches condamnés à mort et, après leur amnistie et leur sortie de prison, les a reçu dans sa maison de Chooz. Elle y a reçu aussi Habib Bourguiba, pourchassé par les autorités coloniales en Tunisie. Elle a appuyé, sous le gouvernement Mendès-France en 1954, la préparation des indépendances du Maroc et de la Tunisie, où Georges Catroux et Robert Verdier ont joué un rôle important12.

Au comité central de la LDH, c’est Jacques Bozzi, professeur au lycée, maire de Charleville, qui siégeait depuis les années 1930, en même temps qu’il présidait sa fédération des Ardennes et était à la tête de la fédération socialiste locale. Au sein du conseil de la fédération socialiste des Ardennes, du 24 juin 1956, Andrée Viénot a combattu ses positions ouvertement colonialistes et favorables à la politique de Guy Mollet en Algérie. Elle l’a mis en minorité et a fait adopter (par 324 voix contre 233) le texte de la minorité Mayer-Rosenfeld contre cette politique, réussissant à faire de cette fédération, avec celles des Côtes-du-Nord et de la Seine, l’une des trois qui ont pris position contre la guerre à outrance en Algérie. Avec d’autres militants socialistes des Ardennes, elle a rompu avec la SFIO pour rejoindre en 1958 le parti socialiste autonome (PSA).

La LDH, depuis sa reconstitution au sortir de la guerre et avant l’accession de Daniel Mayer à sa présidence, en 1958, était fort peu attachée à la reconnaissance du droit à l’indépendance des nations colonisées. Pour défendre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, on ne trouvait guère alors, au sein du comité central de la LDH, qu’André Philip et la journaliste Andrée Viollis, auteure de Indochine SOS (Gallimard, 1935). Il était même paru en première page des Cahiers des droits de l’homme en janvier 1950 un texte intitulé « L’Affaire Achiary » se félicitant de l’arrêt des poursuites contre l’un des chefs des ultras pratiquant le terrorisme contre les Algériens, notamment responsable de centaines d’assassinats de civils en mai 1945 dans la région de Guelma dont il était alors sous-préfet — voir sur ce site l’article « Le Rapport Tubert sur les massacres de mai-juin 1945 dans le Constantinois » —, présenté dans cet article comme un ancien résistant injustement arrêté et détenu sur plaintes d’anciens collaborateurs13. On retrouvera Achiary parmi les initiateurs de l’attentat dans la Casbah d’Alger qui fit 73 morts le 10 août 1956 et fut l’une des origines de la Bataille d’Alger14.

Avant l’élection de Daniel Mayer comme président de la LDH, les idées de Jacques Bozzi en matière coloniale étaient partagées par la plupart de ses responsables, dont son président de 1947 à 1953, le « Docteur Sicard de Plauzoles ». Celui-ci avait comme vice-présidents, Albert Bayet — fervent partisan de l’Algérie française —, Maurice Viollette, ancien gouverneur général de l’Algérie de 1925 à 1927, et Marius Moutet, l’ancien ministre de la France d’Outre-mer en 1946 et 1947, après avoir été celui des colonies des gouvernements de Front populaire — où il ne partageait pas les idées du secrétaire d’Etat Pierre Viénot sur le caractère inévitable de l’indépendance des colonies. Emile Kahn, président après lui de la LDH de 1953 à 1958, a défendu, au lendemain des élections de janvier 1956, l’idée que « la cause profonde de l’insurrection algérienne est dans le maintien obstiné d’un régime colonial qui ne répond ni aux exigences de notre temps, ni aux aspirations des Algériens autochtones » ; que « doivent être désormais absolument proscrits, quelles qu’en puissent être les prétextes, les arrestations arbitraires, l’internement par lettres de cachet, la torture physique ou morale, les exécutions sommaires, les bombardements de villages et les ratissages pour l’exemple » ; qu’« il faut mettre fin aux hostilités » en faisant d’abord une trêve dans cette guerre ; qu’« une trêve se discute entre chefs militaires », donc avec ceux du FLN ; et que l’indépendance de l’Algérie devait être envisagée puisque de plus en lus, les Algériens la souhaitent15. Mais il a du reconnaitre au congrès de juillet 1956 que cette position n’était pas partagée par la majorité des membres de l’association16. Emile Kahn avait comme vice-président Paul Rivet, le prestigieux anti-fasciste des années 1930, ancien résistant et directeur du Musée de l’homme, qui avait suivi la même évolution que son étudiant Jacques Soustelle quand il était devenu en 1955 ministre résidant en Algérie et avait pris des positions très répressives face à la guerre d’indépendance algérienne. La revue de la LDH, les Cahiers des droits de l’homme, a publié un article de Jacques Soustelle17, ainsi que — parmi d’autres points de vue différents comme celui de Charles-André Julien, critique vis-à-vis de la colonisation —, de longs textes de Robert Lacoste et de Guy Mollet18.

Quand Emile Kahn a critiqué, en avril 1956, au lendemain du vote des pouvoirs spéciaux, la politique gouvernementale de « guerre à outrance » en Algérie et prôné la recherche d’une solution politique par la négociation, ça lui a valu, en mai 1956, les démissions de la LDH de deux membres du gouvernement de Guy Mollet, Jean Gilbert-Jules, ministre de l’Intérieur, et Max Lejeune, secrétaire d’Etat aux forces armées. Pourtant, sa critique de la guerre coloniale restait modérée, puisque, en répondant aux lettres de démission de ces deux ministres, il leur a assurés, par exemple, que la LDH ne soutenait pas les manifestations de militaires du contingent contre leur rappel en Algérie. Elle préconisait des solutions à la question algérienne en parlant « des deux éléments — musulman et non musulman — de la population actuelle », en mettant ces deux ensembles sur le même plan, comme l’avait fait le statut de 1947 qui leur avait accordé le même nombre de représentants, et non sur la base du principe « un Homme, une voix » et de la reconnaissance du caractère très majoritaire de la population indigène. Elle refusait de voir qu’une nation constituée des descendants des habitants du pays lors de la conquête française — à qui cette conquête, comme le rattachement à la France, avaient été imposés par des lois inégalitaires —, était désormais acquise très majoritairement à l’indépendance du fait de l’extension et de la violence de la guerre coloniale.

Après la mort d’Emile Kahn en janvier 1958, Daniel Mayer, franchement opposé à la politique algérienne de Guy Mollet — il avait voté en septembre 1957 contre l’extension des pouvoirs spéciaux en Algérie —, a démissionné de son poste de député et été élu en avril président de la LDH. C’est à ce moment qu’Andrée Viénot, après son succès en 1956 au sein de la fédération socialiste contre l’orientation mollétiste de Jacques Bozzi, et son engagement au PSA, s’est impliquée fortement dans la LDH. Au moment où Daniel Mayer, pour tenter d’infléchir l’orientation trentenaire de la Ligue vis-à-vis de la question coloniale et de l’engager fermement contre la guerre d’Algérie, a incité des anticolonialistes résolus comme Robert Verdier, Andrée Viénot, Pierre et Renée Stibbe, Gisèle Halimi, Pierre Vidal-Naquet, Laurent Schwartz et Madeleine Rebérioux à y adhérer. Lors de son congrès de Paris de décembre 1958, Andrée Viénot a été élue, en même temps que Laurent Schwartz et Ernest Labrousse, à son comité central — où elle sera réélue ensuite en 1961, 1964 et 1967 et siègera jusqu’à 1970.

Le soutien à l’indépendance de l’Algérie

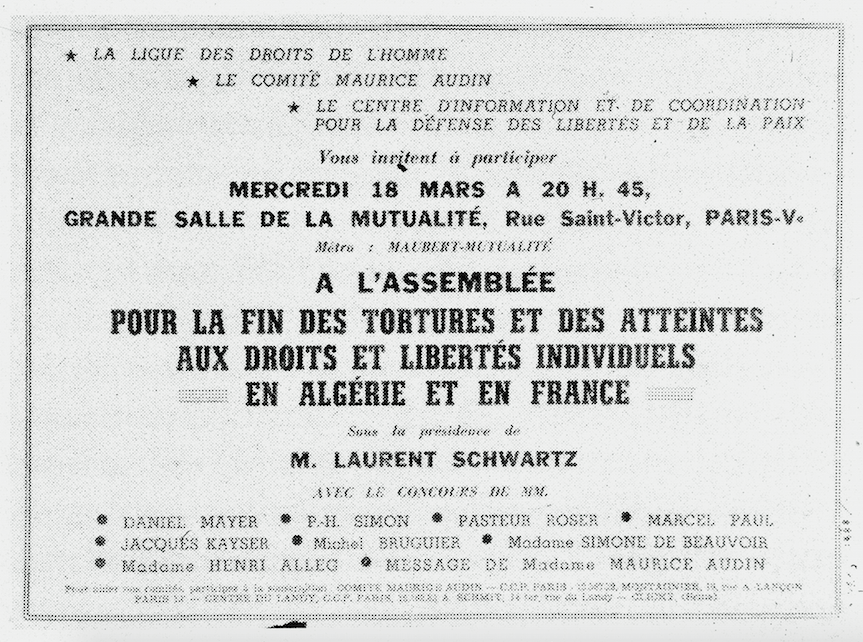

Sous la présidence de Daniel Mayer, la critique de la situation coloniale et de la répression, y compris par la torture qui tentait de maintenir le joug colonial, s’est développée. Six membres de comités comme le Comité Maurice Audin, quatorze membres du PSA, puis après 1960 dix-huit membres du PSU issu de la fusion du PSA avec l’Union de la gauche socialiste (UGS), ont été élus au comité central de la LDH19. La LDH a soutenu le Comité Maurice Audin, présidé par Pierre Vidal-Naquet et dont Madeleine Rebérioux faisait partie du secrétariat, qui a mené une vigoureuse campagne de dénonciation de la torture pratiquée par l’armée française en Algérie. Elle a appelé, par exemple, avec le Comité Maurice Audin à un meeting, salle de la Mutualité, le 18 mars 1960, « Pour la fin des tortures et des atteintes aux droits et libertés individuels en Algérie et en France ».

Quand Daniel Mayer a décidé en 1961 de marquer le tournant qu’il voulait faire prendre à la LDH en remplaçant les Cahiers des droits de l’homme par La Ligue des droits de l’homme. Bulletin national, son n°2 a publié un long article d’Andrée Viénot intitulé « Les Français d’Algérie » qui est une analyse lucide et percutante de la situation algérienne : « Le grand obstacle à la Paix en Algérie, depuis 6 ans, réside dans le fait que l’Algérie a été une colonie de peuplement et qu’un million de Français y vivent, s’accrochant à leurs privilèges avec une absurdité furieuse, défendant leur droit de vivre en Algérie avec un désespoir émouvant. […] Avant la guerre, une partie notable des Français d’Algérie votaient pour les partis de gauche, SFIO ou communistes. Et la gauche française vivait dans la confortable illusion que le colonialisme était le fait des “gros colons” et que le “prolétariat européen d’Algérie” était solidaire du prolétariat arabe ». Andrée Viénot explique que les plus modestes des européens d’Algérie détiennent un statut et un prestige social leur conférant une position prépondérante dans l’Algérie coloniale qui est leur seul bien et leur peur de la perdre les conduit à être plus « ultras » que les gros colons ; seuls une minorité d’européens libéraux, chrétiens, communistes, socialistes, gaullistes de gauche, qui croient à la fraternité par l’abandon de cette prépondérance, tels Henri Alleg ou Me Popie, ont « des convictions morales ou intellectuelles assez fortes pour leur permettre de dépasser leur déterminisme de classe ».

Mais, faire évoluer la LDH par rapport à la question coloniale était une lourde tâche. Au lendemain du 17 octobre 1961, par exemple, ce n’est pas la LDH mais le Comité Maurice Audin qui a produit le film Octobre à Paris de Jacques Panijel, grâce notamment à la forte implication de Madeleine Rebérioux, qui a même permis le tournage de certaines scènes dans la cave de l’établissement scolaire où son mari faisait partie de l’administration. Dès le lendemain de la manifestation des Algériens, elle s’est fortement engagée dans la dénonciation du massacre et a déclenché une grève de protestation dans l’établissement où elle enseignait, le lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur. Mais la LDH en tant que telle n’a pas partagé son indignation. Elle a publié un communiqué le 24 octobre20 protestant « contre les sévices dont ont été l’objet les détenus » et la « violence de la répression quand la manifestation gardait un caractère pacifique », reprenant l’idée diffusée par la préfecture de police selon laquelle des manifestants algériens auraient attaqué des policiers et il y aurait eu « une bataille ». Et, contrairement à ce que la LDH fera quatre mois plus tard au lendemain de la répression de la manifestation de Charonne du 8 février 196221, elle n’a pas décidé de mettre en place une commission d’enquête.

Madeleine Rebérioux et Pierre Vidal-Naquet, pas encore élus au comité central de la LDH, et Marie-José Chombart de Lauwe, ancienne résistante déportée, qui y siègera durant une vingtaine d’années dans les années 1970 et 1980, ont signé l’appel publié aussitôt par la revue Les Temps Modernes22 dénonçant la répression de la manifestation des Algériens du 17 octobre 1961, qui est la répression la plus meurtrière d’une manifestation pacifique de toute l’histoire contemporaine de l’Europe occidentale23, plus sanglante encore que la « fusillade du Champ-de-Mars » contre les pétitionnaires républicains du 17 juillet 1791. Mais, parmi les 229 personnalités signataires de cet appel, on ne trouve que deux membres du comité central d’alors de la LDH, Andrée Viénot et Laurent Schwartz. Cet appel s’inscrit pourtant dans la droite ligne de l’exigence de justice et de vérité des pétitions des dreyfusards qui l’avaient fondée en 1898 :

Avec un courage et une dignité qui forcent l’admiration, les travailleurs algériens de la région parisienne viennent de manifester contre la répression de plus en plus féroce dont ils sont victimes et contre le régime discriminatoire que veut leur imposer le gouvernement. Un déchaînement de violence policière a répondu à leur démonstration pacifique : à nouveau, des Algériens sont morts parce qu’ils voulaient vivre libres.

En restant passifs, les Français se feraient les complices des fureurs racistes dont Paris est désormais le théâtre et qui nous ramènent aux jours les plus noirs de l’occupation nazie : entre les Algériens entassés au Palais des sports en attendant d’être « refoulés” et les Juifs parqués à Drancy avant la déportation, nous nous refusons à faire la différence.

Pour mettre un terme à ce scandale, les protestations morales ne suffisent pas. Les soussignés appellent instamment tous les partis, syndicats et organisations démocratiques non seulement à exiger l’abrogation immédiate de mesures indignes, mais à manifester leur solidarité aux travailleurs algériens en invitant leurs adhérents à s’opposer, sur place, au renouvellement de pareilles violences. »

Que seuls deux membres du comité central d’alors de la LDH l’ait signée en dit long sur la difficulté de « renverser la vapeur » sur les questions coloniales dans une association, qui, du fait de son étroite imbrication dans l’histoire et la culture politique de la IIIe et de la IVe République, était aussi dépositaire de leur idéologie coloniale, fut-ce dans la version réformiste de celle-ci.

Actualité du combat d’Andrée Viénot

Restituer le combat anticolonialiste d’Andrée Viénot n’est pas seulement lui rendre justice, cela débouche aussi sur un questionnement de notre action dans le présent. Avec les indépendances des peuples colonisés, notre société est entrée dans une ère post-coloniale où sont à l’œuvre des mécanismes de discriminations hérités de l’imaginaire mis en place à l’époque de la colonisation. Or, pendant le demi-siècle qui a suivi la fin de la guerre d’Algérie, la société française n’a pas eu la possibilité de faire le travail nécessaire pour s’extirper du colonialisme et de ses séquelles. Toutes les forces politiques du pays, embarrassées à divers titres par leur implication d’hier dans le processus colonial, ont préféré éviter le retour sur ce passé.

Si on reste sur cet épisode emblématique que fut la répression des Algériens en plein Paris, le 17 octobre 1961, c’est Robert Verdier et Madeleine Rebérioux qu’on retrouvait aux rassemblements sur le Pont Saint-Michel, où, à la fin des années 1980, on ne comptait guère que quelques dizaines de personnes. Et, en 2011, lorsque, cinquante ans après sa réalisation, est enfin sorti sur les écrans le film Octobre à Paris, précédé d’une préface filmée par le documentariste Mehdi Lallaoui, seuls quelques militants et sections de la LDH motivés sur ce sujet ont fait l’effort de l’accompagner.

Un peu plus tard, à la faveur d’un remaniement de son site internet, un document maintenu dans l’ombre portant sur cet autre massacre colonial, celui du 8 mai 1945 dans le Constantinois, qui, avec l’aide de la Bibliothèque internationale de documentation contemporaine (BDIC) qui en détenait une copie, y avait été mis en ligne en 2007, s’en est trouvé retiré : il s’agit du rapport inédit d’un membre d’alors du comité directeur provisoire de la LDH, le général Paul Tubert, « Le Rapport Tubert sur les massacres de mai-juin 1945 dans le Constantinois », pourtant très utile pour comprendre le mécanisme d’une répression à laquelle ce rapport avait contribué à mettre un terme. Retirés aussi, des matériaux que la revue de la LDH avait publiés sur ce sujet, comme, en 2005, un numéro intitulé « Le trou de mémoire colonial24 ».

Le combat qu’avait incarné Andrée Viénot est loin d’être gagné. Pour échapper réellement au tropisme colonial républicain qui avait fourvoyé la LDH au cœur du XXe siècle, la poursuite de son combat est plus que jamais nécessaire. Dans une société actuelle tentée par le déni de cette page de son histoire et où les préjugés coloniaux ont tendance à resurgir, c’est un enjeu brûlant d’aujourd’hui25.

Gilles Manceron

- Lors de ce colloque, Alain Ruscio a abordé les limites de ce discours colonialiste républicain en intervenant sur : « Pierre Viénot, ministre du Front populaire. Le Front populaire et la question coloniale, avancées et limites : le cas des protectorats du Maghreb ».

- Jean Jaurès, Vers l’anticolonialisme, du colonialisme à l’universalisme, textes réunis et présentés par Gilles Manceron, Les Petits matins, collection « Sortir du colonialisme », 2015.

- Gilles Manceron, Marianne et les colonies, une introduction à l’histoire coloniale de la France, La Découverte, 2003.

- Ibid, p. 236-251.

- Voir, en particulier, un épisode précis que Verdier a vécu avec Senghor à la poste de Mende à l’été 1932. Gilles Manceron, « Robert Verdier, ou quand la gauche s’est réinventée », sur Mediapart

- Madeleine Rebérioux a publié notamment en 1959 un petit livre d’anthologie des écrits de Jaurès, Jaurès : contre la guerre et la politique coloniale, dans la collection des « classiques du peuple » aux éditions sociales.

- Robert Verdier, Mémoires, préface de Pascal Ory, L’Harmattan, 2005, p. 82.

- Lors de la conférence des secrétaires fédéraux de novembre 1944 qui reconstituait officiellement le parti, elle a été élue membre de la commission féminine nationale de la SFIO.

- Dans ses Mémoires, de Gaulle reconnait de mauvaise grâce avoir à Damas « employé le canon, et même un avion » (Mémoires de guerre, tome 3, Le Salut, p. 525). Voir Jean-Pierre Filiu, Le miroir de Damas. Syrie, notre histoire, La Découverte, 2017, p. 223-230.

- Elle a été élue député des Ardennes à la seconde Constituante, le 2 juin 1946, puis à l’Assemblée nationale, où elle siégea durant un an, de novembre 1946 à sa démission le 13 novembre 1947. Durant sept mois, du 25 juin 1946 au 16 janvier 1947, elle a été sous-secrétaire d’Etat à l’Education nationale chargée de la Jeunesse et des sports dans les éphémères gouvernements Bidault et Blum.

- Voir le numéro spécial de la revue Terres ardennaises, « Andrée Viénot. Une femme au service des autres, d’octobre 1998, par Gilles Deroche et Marie-France Barbe, et le livre de Gilles Deroche, Les Ardennais dans la guerre d’Algérie, préfacé par Madeleine Rebérioux, éditions Terres ardennaises, 2002. Madeleine Rebérioux y souligne l’intérêt du « témoignage de Jean-Claude Vion, mobilisé au service des transmissions de la base aérienne d’Oran, proche d’Andrée Viénot ».

- Gilles Manceron, « Robert Verdier, ou quand la gauche s’est réinventée », sur Mediapart.

- « Deux succès de la Ligue », Cahiers des droits de l’homme, n°1, janvier 1950.

- Voir : Gilles Manceron, « Terrorisme et résistance », sur Mediapart

- Rapport sur l’Algérie au CC de la LDH du 19 janvier 1956, adopté par le CC, publié dans les Cahiers des droits de l’homme, n° 1-4, janvier-avril 1956, p. 29-35.

- La Ligue des droits de l’homme (1947-1990) pérennisation et transformations d’une entreprise de défense des causes civiques, Thèse d’Eric Agrikoliansky, p. 142.

- Cahiers des droits de l’homme, n° 5-9, mai-juillet 1956, p. 83-85.

- Cahiers des droits de l’homme, n° 1-4, janvier-avril 1956, p. 40-47.

- Eric Agrikoliansky, La Ligue française des droits de l’homme et du citoyen depuis 1945. Sociologie d’un engagement civique, l’Harmattan, 2002, p. 51.

- « La Ligue proteste contre le caractère racial des mesures prises à l’encontre des manifestants algériens », communiqué du 24 octobre 1961, La Ligue des droits de l’homme. Bulletin national, n° 4, octobre 1961, p. 4.

- « La Ligue des droits de l’homme se propose de réunir les éléments d’une enquête », Le Monde, 10 février 1962, p. 1.

- Les Temps Modernes, n°186, novembre 1961.

- Jim House et Neil MacMaster, Paris 1961. Les Algériens, la terreur d’État et la mémoire, Tallandier, Paris, 2008, traduction (par Christophe Jaquet) de Paris 1961. State Terror and Memory, Oxford University Press, Oxford, 2006.

- « Le trou de mémoire colonial », Hommes & Libertés, n°131, juillet-septembre 2005, dossier p. 34-59.

- Dans le numéro de septembre 2018 de la revue de la LDH, Hommes et Libertés, n°183, numéro spécial sur ses 120 ans d’histoire, figure un article intitulé « Andrée Viénot, l’européenne et l’anticolonialiste » (p. 37).