Algérie : état des lieux à la fin 1954 – début de la guerre1.

Dix millions d’habitants environ au début de la guerre d’indépendance, dont un million de pieds-noirs de toutes conditions, issus de la colonisation, de l’immigration européenne (française, italienne, espagnole, maltaise) et de la population juive ayant acquis collectivement la citoyenneté française en 1870 (décret Crémieux) : grands colons, petits Blancs, fonctionnaires, se répartissant sur tout l’éventail politique – du moins avant le conflit final. Depuis la conquête le statut avait varié, passant du système de gouvernement militaire au rattachement au ministère de l’Intérieur par le truchement du gouverneur général et des préfets. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, les musulmans étaient encore si peu français qu’ils ne pouvaient accéder à la citoyenneté que par la naturalisation, laquelle exigeait de leur part l’abandon de leurs traditions : c’était au tribunal de première instance d’en décider.

En 1936, Léon Blum confie les affaires algériennes à Maurice Viollette. Celui-ci, ancien gouverneur, avait lancé à ceux qui dominaient l’Algérie: « Prenez garde! Les indigènes d’Algérie, par votre faute sans doute, n’ont pas encore de patrie ; ils en cherchent une. Ils vous demandent la patrie française. Donnez-la leur vite ou, sans cela, ils en feront une autre. » Le ministre d’État Viollette entreprend son oeuvre de réforme dans une large indifférence et contre l’hostilité d’un lobby pied-noir vigilant. Le projet Blum-Viollette admet certains Algériens « à l’exercice des droits politiques des citoyens français » : 25 000 environ en bénéficieraient la première année en raison de leurs titres ou des services rendus.

La réforme affronte deux refus: celui des nationalistes algériens, dont le leader Messali Hadj parle d’un nouvel « instrument de colonialisme », et celui des colons hostiles à toute concession. Compte tenu de l’opposition du Sénat, le projet n’est pas voté. Cet échec ne pouvait qu’encourager le mouvement nationaliste.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, un manifeste algérien lancé par Ferhat Abbas le 31 mars 1943 dénonce l’asservissement des neuf dixièmes de la population à une minorité appuyée sur le gouvernement général, représentant l’autorité française à Alger.

UN FATRAS DE POLITIQUES CONTRADICTOIRES

La France avait fait oeuvre positive en terre algérienne: l’assistance médicale, qui avait enrayé la surmortalité infantile, en était sans doute le signe le plus manifeste. Au lendemain de la guerre, le 27 novembre 1944, un « plan de scolarisation » fut décrété (sur une population de 1 250 000 enfants de six à quatorze ans, moins de 100 000 étaient scolarisés). Mais la différence des niveaux de vie entre les « indigènes » et la minorité française était criante. Au-delà, le choc des cultures interdisait l’égalisation des chances. André Mandouze, universitaire métropolitain nommé en Algérie, écrit à ce sujet : « A travers le fatras des politiques multiples et contradictoires suivies à leur égard [ des musulmans] il n’y a eu qu’une seule et unique constante, le mépris de l’islam et, quand c’était possible, son utilisation. »

L’affrontement larvé entre les deux communautés avait pris un tour dramatique en 1945. Le 1er mai, des manifestants du PPA réclament la libération de leur leader Messali Hadj. Des coups de feu sont tirés. Le 8 mai, après qu’un manifestant eut été tué, l’émeute éclate en Kabylie et dans la région de Sétif. La répression est impitoyable. Le bilan officiel fait état de 102 victimes européennes et de 1500 musulmanes. La commission d’enquête parlementaire donnera le chiffre de 15 000. Albert Camus lance dans Combat un cri d’alarme: « L’Algérie de 1945 est plongée dans une crise économique et politique qu’elle a toujours connue, mais qui n’avait jamais atteint ce degré d’acuité. Dans cet admirable pays qu’un printemps sans égal couvre de fleurs et de sa lumière, des hommes souffrent de faim et demandent la justice. »

C’est par la loi du 20 septembre 1947 que l’Assemblée nationale donne enfin un statut spécifique à l’Algérie, définie par l’article 1er comme « un groupe de départements dotés de la personnalité civile, de l’autonomie financière et d’une organisation particulière ». Une Assemblée algérienne est instituée, dont les avis doivent être ratifiés par le gouvernement. Autonomie d’autant plus limitée que le principe du double collège mis en place par la France libre est maintenu: un électeur du premier collège (Français d’origine) avait le même poids politique que huit électeurs du second (musulmans).

Une fiction existait : l’Algérie était française. La réalité sautait aux yeux du premier débarqué à Alger : l’Algérie était une terre coloniale, dont neuf habitants sur dix étaient musulmans. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, ceux-ci étaient encore si peu français qu’ils ne pouvaient accéder à la citoyenneté que par la naturalisation, laquelle exigeait de leur part l’abandon de

leurs traditions.

« DES FLANDRES AU CONGO, UNE SEULE NATION »

Les nationalistes militaient dans deux organisations, le MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques), avatar du PPA dissous de Messali et l’UDMA (Union démocratique du manifeste algérien) de Ferhat Abbas, plus bourgeoise (son leader était pharmacien) qui disposait alors d’une large audience. Les deux partis dénoncent le projet de réforme, mais choisissent néanmoins de poursuivre leur action dans le cadre des nouvelles institutions. Jeu de dupes ! Car les élections des 4 et 11 avril 1948 sont outrageusement truquées.

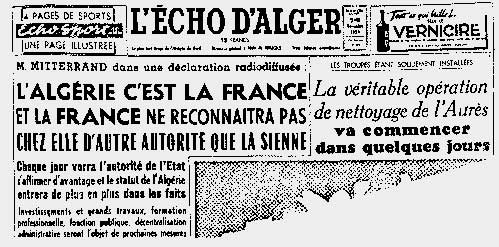

La droite – cartel du RPF et de l’Union algérienne – l’emporte haut la main au premier collège. Au second collège, les nationalistes sont battus ( 42 musulmans « indépendants » contre 9 MTLD et 8 UDMA). On sait bien vite que les pires moyens ont été employés pour en arriver là: perquisitions chez les nationalistes, saisies de journaux, arrestations, occupation militaire des bureaux de vote, absence d’isoloir et truquage des urnes. Ce qui n’empêchait pas L’Écho d’Alger du 11-12 avril 1948 de faire ce commentaire: « En ce jour de gloire et de paix, dans ce journal où nous n’avons jamais cessé de lutter pour voir luire cette aube radieuse et apaisante, nous pouvons le dire avec fierté : en Algérie, désormais, la France continue. »

En octobre 1948, l’observateur attentif qu’est André Mandouze parle de « l’impasse dans laquelle se trouve l’Algérie » et conclut son article alarmant par ce propos comminatoire: « Si la France ne fait rien – et immédiatement – l’Algérie est perdue (pour la France et pour l’Algérie même). »

Cependant, le mouvement nationaliste algérien est divisé. Messali est contesté, son parti affaibli. Le parti communiste algérien, de son côté, tout en affirmant que le sort de l’Algérie se décidera « sur le sol national », rejette l’idée d’indépendance, celle-ci aboutissant à faire tomber l’Algérie « dans les griffes de l’impérialisme américain ». Aux élections législatives de 1951, le truquage bien rodé écarte le MTLD de toute représentation à l’Assemblée nationale. Messali est expulsé d’Algérie en 1952, et son parti se déchire en plusieurs tendances. Des militants, partisans d’une action militaire apte à unifier tous les nationalistes, mettent sur pied, le 10 octobre 1954, le Front de libération nationale, sans les communistes.

Le 1er novembre 1954, la « Toussaint rouge » ouvre la guerre d’Algérie. Elle entraîne aussi la division sanglante des nationalistes algériens, entre messalistes regroupés dans le MNA (Mouvement national algérien) et partisans du FLN qui finiront, au prix d’une lutte implacable, par imposer leur monopole de représentation de la cause algérienne. Les communistes, tenus à l’écart, réprouvent une rébellion « dirigée et animée par un organisme irresponsable, alors que ni objectivement ni subjectivement les conditions de réussite d’une insurrection armée ne sont réalisées en Algérie ». Le PCA, devenu clandestin, disparaît peu à peu. Le PCF se trouve alors en porte-à-faux vis-à-vis de la guerre d’indépendance menée par le FLN. Tout en réclamant la négociation avec celui-ci pour mettre fin à la guerre, c’est seulement en septembre 1959, après le célèbre discours du général de Gaulle sur l’autodétermination, qu’il se rallie à la lutte pour l’indépendance.

Ces atermoiements du parti communiste en disent long sur ceux de la gauche française dans son ensemble qui, lors de l’insurrection lancée le 1″ novembre 1954 par une série d’attentats, n’envisage nullement une souveraineté algérienne. Pierre . Mendès France est alors président du Conseil; il a brillamment montré ses dispositions en faveur de la décolonisation de la Tunisie, dans son fameux discours de Carthage du 31 juillet précédent. Mais, le 12 novembre 1954, à l’Assemblée, il manifeste clairement son intransigeance: il s’agit de « défendre la paix intérieure » et « l’intégrité de la République ». François Mitterrand, ministre de l’Intérieur, précise : « L’Algérie, c’est la France. Des Flandres au Congo, il y a la loi, une seule nation, un seul Parlement. »

Le gouvernement Mendès France met en train un programme de réformes et, parallèlement, renforce la répression en Algérie. Le 25 janvier 1955, l’intellectuel gaulliste Jacques Soustelle est nommé gouverneur général à Alger, où il débarque sous les regards hostiles des Français d’Algérie. C’est au terme d’un débat sur l’Afrique du Nord que Mendès France est renversé, le 5 février suivant.

Michel Winock

Maurice Papon et les élections de juin 19512.

» A ces élections législatives, Ahmed Boumendjel avait été désigné par l’U.D.M.A. comme tête de liste dans la circonscription de Constantine-Bône. Au moment où nous allions à la préfecture déposer les listes, le préfet Papon nous pria de passer dans son cabinet. Il nous fit la proposition suivante: La liste des independants est faite (c’est-à-dire la sienne). Elle n’est pas encore déposée. Elle peut être modifiée si vous le voulez. Un candidat U.D.M.A. peut prendre la place d’un indépendant à la condition que ce candidat ne soit pas M. Boumendjel.

Devant notre refus, il ajouta : Vous n’avez pas à être exigeants. L’U.D.M.A. s’est affaiblie. Et, nous montrant sa corbeille de papier, il ironisa: Votre parti est au fond du panier.

Ma réponse fut directe : M. le préfet fait erreur. Ce n’est pas l’U.D.M.A. qui est au fond du panier. C’est le statut de l’Algérie et la loi française. Ils y ont été mis par la fraude pratiquée par ceux-là mémes qui sont chargés de défendre les lois. Et quand un régime en arrive là, c’est le signe évident qu’il n’est pas loin de sa fin.

Ni l’U.D.M.A. ni le M.T.L.D. n’eurent de siège dans les cinq circonscriptions algériennes. »