L’intervention de Gilles Manceron :

« La colonisation et la guerre d’Algérie : un passé encore présent »

Episodes majeurs dans les quatre siècles d’histoire coloniale française, les 132 ans de la colonisation de l’Algérie et tout particulièrement la guerre d’Algérie continuent à peser sur notre présent. Réfléchir à leurs traces actuelles doit occuper une place importante dans nos analyses de la France d’aujourd’hui.

Dans l’histoire de la France contemporaine, la guerre d’Algérie a été un moment essentiel. La victoire du peuple algérien dans sa guerre d’indépendance prenait place dans le mouvement mondial d’émancipation des peuples colonisés au nom de leur droit à disposer d’eux-mêmes. Pourtant, en 1954, l’immense majorité des Français ne remettaient pas en cause la légitimité de la colonisation française en Algérie. L’école la leur avait apprise et il paraissait normal de participer à ce qui était présenté comme des opérations de maintien de l’ordre dans des départements français. Ce n’est que peu à peu que ce narratif a été mis en cause.

Il n’y eut d’abord des protestations minoritaires au sein de la gauche et de la société. Dans un moment clé, en juillet 1957, après six mois de cet acmé de la violence qu’on a appelé la « bataille d’Alger », le congrès de la Ligue des droits de l’Homme qui s’est tenu à Mâcon a connu des débats agités. La majorité approuvait le vote en mars 1956 par les partis de gauche des « pouvoirs spéciaux » au gouvernement Guy Mollet, qui avait permis de lancer le pays dans une guerre où les pires méthodes étaient employées. Mais apparaissait une minorité où on retrouvait notamment des dissidents de la SFIO autour de Robert Verdier, Edouard Depreux, Andrée Viénot, qui, pendant l’Occupation, avaient déjà eu le mérite de reconstituer le Parti socialiste dans la Résistance quand beaucoup des dirigeants SFIO d’avant-guerre s’étaient réfugiés dans un attentisme prudent au prétexte de pacifisme et de refus de la guerre. En 1957, ces minoritaires s’opposaient à la guerre coloniale conduite par les socialistes Mollet, Lacoste, Lejeune et les gouvernements de l’époque.

D’Emile Kahn à Daniel Mayer

La gauche et la société française ont connu alors une crise majeure pour a fait bouger un certain nombre de clivages politiques et idéologiques. Une crise morale qui, par certains aspects, peut être comparée à celle de l’affaire Dreyfus. Le cas du président de la LDH à ce moment est symptomatique. Emile Kahn, né en 1876, étudiant à la Sorbonne âgé de 22 ans quand il a lu en janvier 1898 le « J’accuse ! » d’Emile Zola et s’est aussitôt engagé du côté des dreyfusards qui ont fondé la LDH. Devenu président de cette association un demi-siècle plus tard, en 1953, il a accepté quelques mois avant sa mort au début de 1958 de témoigner au procès d’un combattant du FLN qui avait commis un attentat meurtrier. En décembre 1957, il a été cité par la défense du militant algérien Mohamed Ben Sadok qui avait assassiné le 26 mai 1956 Ali Chekkal, alors qu’il se trouvait aux côtés du président de la République, René Coty, au stade de Colombes où se déroulait la finale de la Coupe de France de football ; Chekkal était l’un des porte-parole à l’ONU des autorités françaises dans leur tentative de faire obstacle à l’ouverture d’un débat sur l’indépendance de l’Algérie. Le dernier acte politique de cet ancien étudiant dreyfusard de 1898, alors âgé de 82 ans, montre que sa compréhension pour la cause de l’indépendance algérienne avait un rapport avec les divisions de la France au moment de l’affaire Dreyfus. En juillet 1957, il a tenté de l’expliquer aux congressistes de la LDH tout en étant conscient qu’il ne parviendrait pas à convaincre la majorité d’entre eux.

Mais il annonçait le tournant qui s’est produit l’année suivante au sein d’une partie de la gauche comme de l’opinion française. A la fin de 1957, après l’arrestation et l’assassinat, par les militaires français, du jeune mathématicien Maurice Audin, militant du Parti communiste algérien qui avait rejoint la lutte du FLN, a été fondé le Comité Maurice Audin par le mathématicien Laurent Schwartz et le jeune historien Pierre Vidal-Naquet. Ils se retrouveront à la LDH lorsque Daniel Mayer en devint président en 1958 en démissionnant de son mandat de député SFIO. Ce moment de crise où, pour reprendre le titre de l’ouvrage de l’historien du PSU, Bernard Ravenel, la gauche a entrepris « de se réinventer » , fut un tournant dans son histoire comme dans celle de la société française et les a marquées jusqu’à aujourd’hui.

Un tournant pour la société française

Pierre Vidal-Naquet racontera que Daniel Mayer « nous conduisait dans sa modeste 4 CV. Il répétait inlassablement : “Dreyfus s’appelle aujourd’hui Audin, Alleg, Djamila Bouhired, Djamila Boupacha”». Le Comité Audin, jusqu’en 1963, a servi de « poisson-pilote » au renouvellement de la gauche. C’est le moment aussi où fut fondée, à l’occasion du centenaire de la naissance de Jaurès, la Société d’études jaurésiennes, lors d’un colloque à la Sorbonne en 1959, préparé par des historiens communistes en rupture avec le PCF des années staliniennes comme Ernest Labrousse et Madeleine Rebérioux qui s’attachaient à redécouvrir l’apport de Jaurès au mouvement socialiste français, dont son évolution vers l’anticolonialisme. En 1959, Madeleine Rebérioux publie son livre, Jean Jaurès. Textes choisis contre la guerre et la politique coloniale , où elle pointe un épisode oublié : sa tentative de faire adopter une loi accordant les droits de citoyens à tous les habitants de l’Algérie, y compris ceux que l’administration coloniale qualifiait de « musulmans ». Quand, sur la base du discours de Jaurès à la Chambre du 19 février 1898 et de ses articles dans La Petite République, elle écrit qu’il « a déposé en février 1898 un projet “d’émancipation des musulmans algériens par la qualité de citoyens français”», elle a pris l’intention de Jaurès pour le résultat de ses efforts. En fait, l’Assemblée nationale n’a gardé aucune trace d’une telle proposition de loi dans ses archives car les amis socialistes de Jaurès, en particulier les députés guesdistes, n’y étaient pas favorables. Mais dans ce moment très particulier que fut la guerre d’Algérie, Madeleine Rebérioux et Pierre Vidal-Naquet ont compris que combattre la politique de Guy Mollet en Algérie impliquait de revenir sur le positionnement du mouvement socialiste dès ses débuts par rapport à la question coloniale, même s’ils ont peut-être, par la suite, comme nous tous, dans les « années Mitterrand », sous-estimé l’ampleur de l’imprégnation de la gauche par l’idéologie coloniale.

Quoi qu’il en soit, l’engagement dreyfusard a permis d’inclure dans le corpus républicain le refus des discriminations raciales que la Révolution française n’avait pas pensé. Ce moment a correspondu à une prise de conscience de la nécessité pour tous les socialistes, syndicalistes et autres républicains de rompre avec tout discours à connotation antisémite, alors que jusque-là les Juifs se trouvaient souvent associés à l’idée d’exploitation capitaliste. Ce rejet de l’antisémitisme a fondé une conception universaliste des droits de l’Homme et de la République excluant les discriminations raciales, mais peu de républicains ont perçu que les politiques coloniales étaient en contradiction avec ces principes.

Le fait colonial, une question gênante à gauche jusqu’à aujourd’hui

La défense des « indigènes des colonies » a même été plus fréquente dans des milieux issus d’un christianisme souvent hostile à la République que dans une partie de la gauche socialiste ralliée à l’idée coloniale au nom de la civilisation et du progrès. C’est chez le juriste catholique Paul Viollet, rédacteur des premiers statuts de la LDH, qu’on trouve une opposition franche à l’idée coloniale, quand il s’écrie en 1905 : « Ah ! Si les vaillants Amis des Noirs, qui, à la fin du règne de Louis XVI, préparaient la libération des esclaves, pouvaient revenir parmi nous, quel ne serait point leur étonnement, quelle ne serait point leur indignation ! Quand je songe aux crimes effroyables commis en Indochine […] aux crimes qui, sur certains trajets de la malheureuse Afrique, sont l’affreux accompagnement du portage. » Et si Jaurès évolue « vers l’anticolonialisme » à partir de l’affaire Dreyfus et surtout dans les dernières années de sa vie , si Victor Basch, qui préside la LDH après 1924, accepte de soutenir la fondation à Bruxelles, le 10 février 1927, de la Ligue contre l’impérialisme et l’oppression coloniale, ce thème mobilise peu la gauche française qui se limite à dénoncer les injustices les plus flagrantes du système. En janvier 1937, un décret du gouvernement de Front populaire a dissout le mouvement indépendantiste présidé par Messali Hadj, l’Etoile nord-africaine, pourtant signataire du Pacte d’unité populaire qui avait porté le Front populaire au pouvoir. Malgré quelques voix dissidentes, ni la France Libre, ni la Résistance intérieure n’ont été favorables à l’émancipation des territoires de l’empire. Et, alors que le PCF n’a pas partagé l’orientation indépendantiste des communistes algériens, la gauche socialiste s’est retrouvée lors de la guerre d’Indochine comme au début de celle d’Algérie à la remorque de la politique de guerre contre les indépendantistes de ces pays menée par les gouvernements de la IVe République.

Le travail historique et mémoriel en France et en Algérie

C’est pourquoi la réflexion sur la guerre d’Algérie est essentielle dans l’analyse de la France d’aujourd’hui qu’on peut qualifier de postcoloniale tant elle est fortement marquée par cette page de son passé. Comprendre les formes actuelles de racisme implique d’y faire retour. Le Front national y plonge ses racines et le Rassemblement national qui tente d’arriver au pouvoir en 2027 s’en nourrit. La société française, y compris la gauche, ne peut pas faire l’économie d’un retour sur elle-même. Non seulement sur la politique des socialistes lors de la guerre d’Algérie, mais aussi sur le silence gêné, par la suite, de François Mitterrand sur le sujet, puis sur ce qui, au nom d’un printemps républicain, a pris la forme de la résurgence funeste d’un nationalisme à connotation coloniale dans une gauche qui aurait pourtant bien besoin de continuer à se réinventer dans le sens d’un vrai universalisme comme elle avait commencé à le faire dans l’opposition à la guerre d’Algérie.

La faillite de Guy Mollet et de la SFIO d’hier, celle de certaines politiques socialistes d’après 1981, comme l’impasse de certaines conceptions étroites au sein du PCF, sont les héritières des compromissions avec les idées coloniales qui ont imprégné le mouvement socialistes dès ses débuts. Depuis certains saint-simoniens de la Monarchie de Juillet jusqu’aux guesdistes du début du XXe siècle, partisans de la lutte des classes… et de la colonisation.

La complexité du fait colonial

L’histoire de la guerre d’indépendance algérienne et de ses lendemains autoritaires relève par ailleurs d’un paradoxe qui n’est pas simple à expliquer. La cause de l’indépendance ancrée dans le refus des discriminations coloniales était légitime, mais l’histoire du mouvement national algérien depuis ses débuts comme dans la guerre menée par le FLN a été marquée, dans le contexte de la violence extrême pratiquée par l’armée française, par des actes d’autoritarisme et la marginalisation des éléments les plus attachés à des pratiques démocratiques. L’objectif de l’élection d’une Assemblée constituante, comme celui de constituer une Algérie pluriethnique et plurilingue donnant une place à tout ceux voulant y vivre, a été laissé de côté. D’où les graves problèmes auxquels l’Algérie indépendante s’est trouvée confrontée, mais dont nul ne saurait tirer argument pour justifier les préjugés coloniaux d’hier.

La colonisation, enfin, est à la fois une question simple eu égard à sa qualification juridique et morale et un phénomène éminemment complexe quant aux effets multiples qu’elle a induits. Si elle doit être condamnée dans son principe comme étant, selon l’expression de Jaurès, un « attentat contre l’humanité », celle de l’Algérie par la France a eu aussi des conséquences infiniment multiples. Comme l’a écrit Sartre, « le colonialisme est un système », générateur d’injustices et de drames à l’infini et on ne peut y distinguer aucun « aspect positif ». Mais, comme dans tout phénomène historique, il a provoqué des rencontres et eu des conséquences dans de multiples domaines. Prenons par exemple l’idée de République. Lors du mouvement populaire du Hirak, les manifestants algériens, pour rejeter le système symbolisé par le président Bouteflika, criaient : « l’Algérie est une République, pas une monarchie ». Or, si le concept d’Al Joumhouria plonge aussi ses racines dans l’histoire du monde arabo-islamique, c’est surtout au début de l’antiquité romaine et lors de la Révolution française et des Républiques qui l’ont suivie que l’idée de République s’est affirmée. On constate que l’Algérie indépendante l’a faite sienne.

C’est en raison du caractère très complexe et très pluriel de l’histoire française qu’il peut y avoir en Algérie, à la fois un rejet catégorique de la colonisation pratiquée par la France et une attraction exercée par certains aspects de la civilisation française ou de la vie en France. Il y a souvent une relation d’attraction et répulsion dans les mémoires algériennes et françaises.

La commission mixte d’historiens algéro-française

Une commission binationale a été mise en place pour travailler sur l’histoire et la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie. Il faudrait que cette commission soit autonome par rapport aux pouvoirs politiques. Ce n’est pas aux responsables politiques qu’il revient d’écrire l’histoire. Ce serait un grave écueil que le travail des historiens se trouve dirigé par ceux des deux pays, qui définiraient des sujets autorisés et d’autres à ne pas aborder.

Les historiens algériens et français travaillent depuis des décennies sur l’histoire de la colonisation et de la guerre d’indépendance et ils ont souvent organisé des rencontres scientifiques. Des livres ont été codirigés, dès les années 1980, par Mohammed Harbi et Benjamin Stora ainsi que d’autres , dont l’ouvrage collectif paru en 2012, Histoire de l’Algérie à la période coloniale, dirigé par deux auteurs algériens, Abderrahmane Bouchène et Ouanassa Siari Tengour, et l’historienne et l’historien français, Sylvie Thénault et Jean-Pierre Peyroulou, édité à Paris et Alger. Les historiens des deux pays n’ont pas attendu une décision des autorités politiques pour travailler ensemble, avec aussi avec des historiens d’autres pays.

Mais il reste beaucoup de travail à faire dans les deux pays pour une ouverture des archives qui soit réelle. En France, il faut combattre la tradition de fermeture qui se fonde sur l’idée de « secret défense » invoquée pour cacher des faits historiques. Les recherches sur les « sections de grottes » créées en 1956 par l’armée française pour asphyxier les combattants algériens ou les civils réfugiés dans des grottes, ne doivent pas se heurter à des obstacles dressés par certains milieux de l’armée et de la haute administration. Il faudrait faciliter également les déplacements des chercheurs algériens pour des séjours de travail en France et éviter qu’un petit nombre d’experts désignés par les responsables politiques aient le monopole de l’accès aux archives, en excluant les étudiants en histoire, les journalistes et les autres chercheurs.

Des chercheurs algériens doivent avoir accès en France aux archives nécessaires à leurs travaux. En Algérie, l’autorisation d’accès à certains fonds relève de l’arbitraire et tous les chercheurs se heurtent à l’insuffisance, voire à l’inexistence d’inventaires. Ce qui implique un énorme travail de formation d’archivistes capables de pratiquer les méthodes les plus modernes de classement et de reproduction des documents. C’est donc un important processus que la commission d’historiens franco-algérienne pourrait impulser, qui devrait pouvoir bénéficier progressivement à tous les chercheurs.

En France, la persistance du racisme post-colonial

Il s’agit d’une question d’histoire mais aussi d’un enjeu essentiel pour notre présent. Faire reculer le racisme dans la société française, s’opposer à l’arrivée au pouvoir de la droite extrême, impliquent de regarder en face notre histoire coloniale dont la colonisation et la guerre d’Algérie sont des pièces essentielles. Nulle « haine de la France » là-dedans. La République n’a pas été seulement coloniale et nous avons tout lieu d’être fiers de bien des éléments de notre histoire, tel le processus qui a conduit à la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat et à la laïcité de nos institutions.

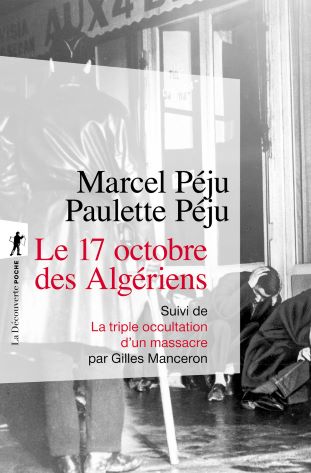

Mais l’incapacité des institutions et des forces politiques à se livrer à la déconstruction du discours justifiant la colonisation porté durant près d’un siècle par la IIIe et la IVe République a ouvert un boulevard à la reconstruction de l’extrême droite. Nicolas Sarkozy a mis au centre de sa campagne en 2007 le thème du « refus de la repentance », suivi, après 2012, des petits pas très insuffisants de François Hollande à propos de la reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961 ou de la mort de Maurice Audin. Avec Emmanuel Macron, on est passé de déclarations prometteuses à la veille de son élection en 2017 et de gestes appréciables une fois élu – comme sa visite à Josette Audin, où il a reconnu l’emploi systématique de la torture par les militaires français en Algérie et l’assassinat par eux de son mari, ou comme sa demande d’un rapport à l’historien Benjamin Stora –, à d’autres de plus en plus ambigus.

Dans ce contexte, l’opinion publique a connu sur ces questions un mouvement de régression et le racisme anti-arabe visant ceux de nos concitoyens rattachés à cette histoire n’a fait que croître. Dans l’institution policière, il induit des violences récurrentes comme celles commises récemment, de Nanterre à Marseille, qui se fondent sur le fait de ne pas considérer nos concitoyens héritiers des anciennes colonies, en particulier d’origine algérienne, comme des citoyens à part entière. Un préjugé qui se traduit dans l’opinion, à propos des émeutes qui ont suivi en juillet 2023 la mort à 17 ans de Nahel, par une insuffisance d’indignation choquante face au sort subi par certains de nos jeunes concitoyens.

17 octobre 2023 : Commémoration du 17 octobre 1961 à Lille

La délégation lutte contre les discriminations de la ville de Lille organise une commémoration du 17 octobre 1961, place de la République (Parvis des droits de l’Homme), le 17 octobre 2023.