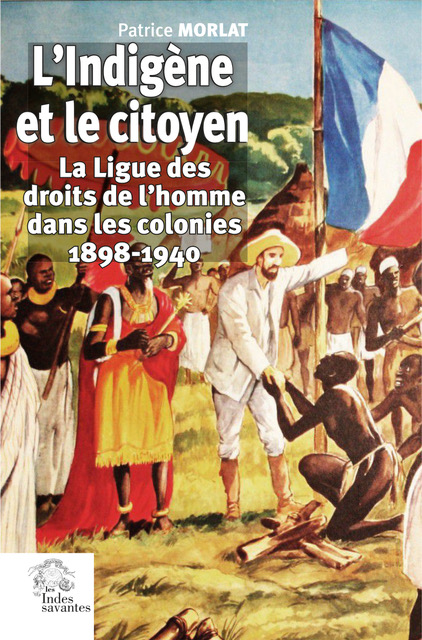

L’introduction de l’ouvrage par Patrice Morlat

Patrice Morlat, spécialiste des colonies françaises aux XIXe et XXe siècles, a notamment publié aux Indes savantes une Histoire de l’Indochine dans l’entre-deux-guerres en quatre volumes (Indochine Années Vingt), ainsi que Le Krach de la Banque industrielle de Chine. Rivalités des banques françaises en Extrême-Orient (1912-1928), et « Orients » extrêmes. Les loges coloniales du Grand Orient de France (1870-1940).

Avec ce nouvel ouvrage, nous continuons notre exploration de la pensée dans la République impériale. Cette dernière, couvrant ce qui est convenu d’appeler la IIIe République et qui s’étend de 1870 à 1940, est celle où la France se dote d’un empire colonial aux quatre coins du globe ; le deuxième après celui du Royaume-Uni. Comme dans son précédent ouvrage, consacré à la pensée au Grand Orient de France dans la République impériale, l’auteur ne se plonge pas ici dans une réflexion globale sur la colonisation. Il initie simplement une étude, la précise que possible, des idées et de l’action aux colonies, de la Ligue des droits de l’homme et du citoyen. Qu’en était-il, en fait, en la matière ?

Le concept de « République impériale », employé par Raymond Aron dans son étude sur les États-Unis1, replonge pour ce qui concerne le temps colonial, dans l’époque lointaine de la Rome antique. En effet, une république de citoyens-soldats avait conquis progressivement le Latium, la péninsule italienne, puis l’ensemble du monde méditerranéen. Le modèle romain avait influencé l’histoire de l’Occident en général, celui de la Première République et de l’Empire, mais aussi plus particulièrement, celle de la période coloniale de la IIIe République.

Durant le cours de l’évolution de l’histoire de Rome, il est possible de constater que, à ses débuts, seuls les habitants de l’urbs, pouvaient bénéficier du titre de citoyen et de soldat. Puis, le statut s’était étendu au Latium, à l’Italie, et enfin à l’Empire. Cette extension du titre de citoyen avait tenté de créer une forme d’assimilation aux idéaux de la cité-mère, chez les peuples qu’elle avait envahis, privés de leurs libertés et de leur libre arbitre, si tant est qu’ils en aient disposé avant ! Les habitants de ces pays conquis étaient alors devenus des citoyens. Selon Claude Lévi-Strauss : « Aucune culture n’est seule ; elle est toujours donnée en coalition avec d’autres cultures, et c’est cela qui lui permet d’édifier des séries cumulatives. La probabilité pour que, parmi ces séries, en apparaisse une longue dépend naturellement de l’étendue, de la durée et de la variabilité du régime de coalition2 ».

Qu’en serait-il de l’Empire français ? Aurait-il le temps et la durée évoqué par Lévi-Strauss ? La tentative d’assimilation, puis de collaboration « franco-indigène » basée d’une part sur la mobilisation en masse de ces derniers dans les grandes guerres, même dans la pacification contre leurs propres congénères, et, de l’autre, sur l’instruction à la française, apporterait-elle le même résultat que celui obtenu dans l’Empire romain ? Dans l’assimilation par l’instruction et dans l’ouverture aux idées et aux sciences modernes, n’y avait-il pas un risque de retour de bâton. Se basant sur les exemples qui leurs étaient montrés, les élites colonisées ne seraient-elles pas alors tentées de s’approprier les moyens qui avaient permis à leurs conquérants de subjuguer leurs pays, pour les retourner contre eux ?

Le terme « indigène » au cœur de la situation coloniale

L’auteur s’emploie à faire le point sur l’ensemble de ces questions dans ce nouveau livre. Attaché à la terminologie de l’époque étudiée et hostile aux anachronismes, le terme « indigène », qui se trouve au centre de ce livre, est conservé. Il n’est pas placé entre guillemets, de façon à pouvoir le situer en position de comparaison avec celui de « citoyen ». Cela permet de mieux saisir le rapport « à l’autre » dans une situation coloniale, à mieux cerner la conception du colonisant sur le colonisé ; sur son existence et son devenir. Ce seront en effet les deux composantes humaines de l’espace colonial.

L’initiative première se trouvait dans les mains de la première. Que fera-t-il envers la seconde ? La dominer toujours et encore plus ? S’associer avec elle ? L’amener à s’émanciper ? Lui rendre son indépendance ? Pour travailler à tous ces sujets, nous avons ressenti le besoin de conserver cette appellation « indigène », tant décriée aujourd’hui, pour approfondir historiquement et le plus objectivement possible ce que fut, pour les peuples conquis et pour la métropole, les ressorts et la pensée qui sous-tendirent la légitimation de la première. Encore une fois, cette période, nouvelle étape de la mondialisation, constitua les racines et les causes de la situation actuelle. D’autres qualificatifs seront également utilisés pour désigner « l’indigène », comme « natifs », « autochtones », « colonisés », « protégés », « sujets », ou, même encore, comme celui du nom des habitants du pays, de la religion, etc. Il en ira de même pour les mots de « traditionnels » et de « coutumiers », pour la justice et l’administration protégée. Il ne s’agit pas dans ce fait d’une approche péjorative des populations colonisées, ni d’une quelconque validation des méthodes coloniales de l’époque.

Comme l’indique Emmanuel Naquet : « Au début était l’affaire Dreyfus3 ». La genèse de la Ligue s’inscrit dans la continuité d’une longue suite, commencée avec la Magna Carta du 15 juin 1215 en Angleterre, de l’édit de Nantes en 1598 et l’Habeas Corpus accordée par le roi Charles II d’Angleterre en 1679. D’autres déclarations, américaines et françaises des droits de l’homme, viendront progressivement accroître et consolider des libertés, garantissant par là des droits individuels et collectifs, aux êtres humains4 .

La Ligue naît de facto durant le procès d’Émile Zola5. Ce rassemblement se mue ensuite en une « Ligue des droits de l’homme et du citoyen », qui est officiellement enregistrée le 4 juin 1898, soit quatre années après la condamnation du capitaine Dreyfus. Elle se fonde sous la présidence de Ludovic Trarieux, qui avait, dès 1895, commencé à douter de la culpabilité du capitaine, mais également de l’équité du jugement rendu par le Conseil de guerre. Cette méfiance, voire hostilité, envers la justice militaire et les juridictions d’exception se retrouveront tout au long de l’action de la Ligue durant la IIIe République.

La nouvelle ligue se transforme progressivement d’un groupe de défense du capitaine en une sorte de forum, où l’on discutera de façon élargie de « toutes les affaires Dreyfus ». La composition des membres fondateurs orientera ses interventions dans les domaines politiques, mais aussi, et surtout, juridiques. L’Institution se dotera d’ailleurs, dès les débuts, d’un solide groupe d’avocats et de juristes.

Un de ses textes fondateurs exhortait la France à devenir le pays de la civilisation et du progrès. Il était empli des principes de liberté, d’égalité, de fraternité, mais aussi de justice. Cette revendication de justice sera un des grands thèmes soutenant les actions de la Ligue en Métropole, mais aussi dans l’Empire. La Ligue trouvera en effet, dans l’erreur judiciaire à corriger, ou encore à redresser, une des raisons de son existence. Toujours selon Emmanuel Naquet, « elle exige le droit dans la cité ». Elle ne veut pas « créer du droit, mais protéger le droit6 »

Ses premières interventions consistèrent d’abord à protester, puis à intervenir. Elle disposait également de journaux amis qui relayaient dans le public les cas qu’elle décidait d’instruire. Ces liens, noués lors de l’affaire Dreyfus, concernaient essentiellement L’Aurore et Le Siècle.

Des politiciens de premier plan, radicaux et socialistes à l’image de Georges Clemenceau, Marius Moutet, Victor Augagneur, Henri Guernut, Albert Thomas, Léon Blum, Edouard Herriot (à ses débuts), Ferdinand Buisson et Jean Jaurès soutinrent les actions de la ligue naissante. Elle comptait également dans ses rangs un grand nombre d’intellectuels et d’écrivains comme Anatole France, Marcel Proust et d’autres, réunis dans une volonté de justice. Des universitaires, des membres de l’Institut, des savants et des journalistes complétaient ses effectifsMadeleine Rébérioux, La Ligue des droits de l’homme, une histoire bientôt séculaire, Humanisme, 1992, p. 203 à 207.. Des tournées de conférences et de propagande sont organisées sous l’impulsion de Francis de Pressensé, un protestant socialiste. Selon Emmanuel Naquet, il semblerait que certains milieux anarchistes auraient soutenu les premiers meetings de la Ligue7. Mais, toujours selon le même auteur, le premier président, Ludovic Trarieux, répugnera en retour à les soutenir.

Dès la première année, l’essor de l’institution est foudroyant ! Les effectifs passent en effet de 800 à 10 000 adhérents, et des comités régionaux, pas encore des sections, se mettent en place dans tout le pays. Il faudra attendre 1903 pour que les structures de la Ligue se mettent en place et que ses statuts soient publiés En 1908, la Ligue comptabilisait 80 000 adhérents. Elle étendait sa réflexion et son action aux milieux politiques, mais aussi sociaux, en s’ouvrant à la défense des idéaux et des revendications ouvrières et syndicales. Un peu à l’image du Grand Orient de France, elle mettra en place des bibliothèques populaires. C’est ainsi une institution progressiste de gauche, qui débute une longue carrière !

Bien que les premiers congrès annuels se tinrent Rue Cadet, et qu’un certain nombre de ses adhérents fussent francs-maçons, rien ne prouve que la Ligue fut, une émanation de l’Obédience, et qu’en plus elle subisse son influence ; voire qu’elle fut placée en qualité de relais, comme par exemple, la Ligue de l’enseignement de Jean Macé. Cela ne l’empêchera pas, cependant, de mener un combat parallèle avec le GODF, notamment dans les dossiers de l’enseignement, de la laïcité, mais aussi dans ceux des arbitrages internationaux, afin d’éviter le recours aux conflits armés.

La conception de la laïcité de la Ligue ne sera cependant pas toujours la même que celle de l’Obédience. La Ligue, peut-être à cause d’une importante composante protestante, tournera surtout ses foudres vers la religion catholique et prendra la défense des sectes protestantes à Madagascar, du caodaïsme en Indochine, et même de certaines écoles coraniques en Algérie. Comme l’Ordre maçonnique, elle se placera en héritière des idéaux de la Révolution française de 1789.

L’importance de Francis de Pressensé, proche de Jaurès

Dans les années qui suivent, la Ligue se mue en une vaste organisation dotée de plusieurs dizaines de milliers de membres. Après la démission de Ludovic Trarieux en1903 — précédant son décès d’une année — c’est Victor Basch qui est élu président. Mais, dès cette époque, des rivalités importantes, encore bien contrôlées, semblaient indiquer des conflits entre les diverses composantes de la Ligue ; à savoir les protestants, les juifs, les libres penseurs, les socialistes et les francs-maçons. Les personnalités de Jaurès et de Pressensé orienteront progressivement la Ligue vers des luttes sociales proches de celles de la SFIO.

La Ligue, compte tenu des objectifs de sa création et de ses premières actions, portera essentiellement son effort dans la Métropole, en direction du respect des droits de l’homme et du citoyen ; et cela dans tous les domaines. Elle ne s’ouvrira progressivement à la politique impériale de la France qu’à partir du congrès de 1906, où les questions coloniales seront abordées concrètement pour la première fois. Comme pour le GODF, ce sera beaucoup — dans un premier temps — le sort des citoyens et des colons français qui sera pris en compte ; peut-être parce que les premières sections coloniales se mettaient en place, et que les colonisés ne portaient pas encore leurs affaires à l’arbitrage de la Ligue.

Pour en terminer avec la présentation de cet ouvrage sur la politique de la Ligue des droits de l’homme et du citoyen dans les colonies, le livre montre qu’elle n’avait jamais, comme le GODF d’ailleurs, et d’autres organisations de gauche comme la SFIO, appelé en quoi que ce soit à l’expansion coloniale de la France. À aucun moment ! L’époque était à la course à l’hégémonie impériale pour les grandes puissances européennes. Il convenait – sous peine de se voir détaché des plus grandes puissances impérialistes de l’époque – de s’emparer de plus de terres et de peuples possibles, avant que le voisin ne le fasse ! Cela n’était pas sans risques. La Ligue interviendra d’ailleurs à ce sujet en dénonçant les risques pour la paix des expéditions coloniales qui dressaient les puissances européennes les unes contre les autres. Elle dénonça très vite les conquêtes effrénées comme dangereuses et même comme contraire aux droits humains.

Pour sa part, la Ligue était contre l’extension du domaine colonial de la France car elle estimait que cette dernière n’avait plus, selon elle, les moyens d’y faire face pour l’entretenir et pour le développer. Elle interviendra même rapidement dans ce sens dès l’attribution du mandat à la France pour les territoires du Levant. Elle plaidera en faveur d’une plus grande autonomie de ces peuples, allant même jusqu’à une certaine forme d’indépendance.

La recherche d’une autonomie maximale au sein d’une sphère mondiale française

Mais, une fois la conquête faite, elle la considéra comme un fait accompli, une situation qu’il fallait faire évoluer dans le bon sens : à savoir vers la décolonisation. Cette dernière pouvait prendre deux formes. La première était celle d’une assimilation de cent millions d’habitants colonisés aux quarante millions de métropolitains : en faire des Français comme les autres, des citoyens ! La seconde était de les mener vers une autonomie maximale au sein d’une sphère mondiale française. En effet, les exemples venus des Amériques montraient que les colonies n’étaient pas éternelles et quel leur durée de vie ne dépassait pas, à la part le Canada, plus de 200 ans. C’est pour cette raison qu’Albert Sarraut en 1921, à la Chambre, évoquait les arrières petits neveux susceptibles d’accéder à une certaine forme d’indépendance.

Quels étaient les grands courants qui agitaient les milieux politiques de la métropole durant la IIIe République ? L’opinion était-elle monolithique ? Y avait-il des divergences importantes sur le fait de coloniser, ou non, ou encore sur les méthodes à employer ? Il a existé en France un réformisme colonial qui ne remettait pas en cause le système lui-même, mais la façon dont il était administré. À part pour le Parti communiste français affilié au Komintern, certains anarchistes et, quelques rares cadres de la Ligue, abandonner les colonies, c’était abandonner les colonisés. La nation tutélaire n’avait pas le droit de le faire. Ce courant réformiste était attaqué à la fois par la droite et les grands groupes financiers et industriels et par l’extrême gauche, qui soutenait les mouvements indépendantistes.

Il n’avait, avec le recul d’aujourd’hui, aucune chance de réussir, car c’était la colonisation elle-même, dans son principe, qui n’avait pas d’avenir. Comme déjà avancé dans d’autres ouvrages antérieurs de l’auteur – en paraphrasant Albert Sarraut concernant sa déclaration au sujet de l’Indochine comparable à un « État en devenir » – en fait, les pays colonisés et leurs appareils de domination étaient des « États sans devenir », car ils ne possédaient pas le millier d’années dont avait bénéficié celui de la métropole pour assujettir les populations qui résidaient au sein des frontières qu’il leurs avaient définies.

Un projet réformiste sans devenir

Les Bretons, les Bourguignons, les Aquitains, les Savoyards, les Corses, et autres populations avaient-ils été colonisés par le pouvoir royal du berceau capétien de l’Île de France ? Comme l’indiquait René Aliès, dans L’Invention du territoire, un État garantissait et définissait une frontière dans laquelle il exerçait son pouvoir. La présence coloniale ne disposait pas de ce recul, sauf aux Antilles et dans les vieilles colonies d’Afrique. Les indigènes avaient été plongés dans l’Empire colonial français par le droit de la France. Les structures étatiques plaquées sur les régimes traditionnels — ou les remplaçant carrément — n’avaient aucunement le droit à une reconnaissance de consensus de la part de populations prises de force dans un premier temps, puis ensuite exploitées, réprimées et parfois massacrées. La seule chance de gagner ce consensus des colonisés aurait consisté en une nette amélioration des conditions de vie de ces derniers, mais les contradictions du pouvoir colonial et la voracité des grands réseaux industriels et bancaires ne le permirent pas. Ces constructions étatiques basées sur la conquête armée, et sans acceptation des populations conquises étaient donc sans devenir et le projet réformiste, avec le recul du temps, apparaît donc lui aussi comme sans devenir.

Les colonisés enfin, les indigènes, que pensaient-ils de tout cela ? Voulaient-ils devenir Français ? Voulaient-ils devenir prospères en appartenant à une superpuissance mondiale francophone, ou bien vivre plus chichement, mais librement, dans un pays qui leur appartenait ? En fait, ils ne se levèrent pas en masse contre les partis indépendantistes ou communistes pour imposer leur volonté de rester ou devenir Français.

Les trois tentatives pour faire évoluer la colonisation vers la décolonisation de façon progressiste, en 1919, en 1925, et enfin en 1936, échouèrent toutes dans la mesure où la plupart des décolonisations se firent après des guerres, des heurts, ou des antagonismes marqués. Les autres le furent dans une tentative de faire perdurer la colonisation en faisant l’économie des présences administratives et militaires. Les aides au développement à l’Afrique notamment n’étant qu’une petite contribution à la perpétuation d’un système devenu post colonial.

Sommaire

Introduction

I. Le citoyen

1 : La présence de la Ligue dans l’Empire

2 : L’assistance aux citoyens des colonies

3 : La justice française dans les colonies

4 : L’armée coloniale

5 : Importer la vertu politique dans les colonies

6 : La Laïcité dans les colonies

7 : Les Libertés démocratiques dans les colonies

II. L’indigène

8 : Les droits de l’indigène

9 : Les infrastructures des États protégés

10 : Protéger et instruire

11 : La défense des colonisés

12 : La défense des militants politiques indigènes

13 : Les indigènes dans la cité coloniale

14 : Le centenaire de la colonisation en Algérie

III. Le citoyen indigène

15 : La question coloniale vue par la Ligue

16 : La question de l’indépendance

17 : Pour une colonisation des droits de l’homme

18 : La Commission Guernut

Épilogue sous forme de préambule

Lire aussi sur notre site

• Andrée Viénot, une anticolonialiste, minoritaire dans la France libre comme à la LDH, publié le 12 août 2018.

- Raymond Aron, La République impériale, Calmann-Lévy, Paris 1973.

- Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, Denoël, Folio Essais. Paris, 1987, p. 70.

- Emmanuel Naquet, La Ligue des droits de l’homme : une association en politique (1898-1940), sous la direction de Serge Berstein, Paris, Institut d’études politiques. Soutenue en 2005, p. 32.

- Guy Lagelée et J.L. Vergnaud, La Conquête des droits de l’homme. Textes fondamentaux, Le Cherche Midi, 1988.

- Ibid. p. 32.

- Ibid. p. 95.

- Madeleine Rébérioux, op. cit. p. 29.