Le lien pour suivre cette rencontre

« Pour ne pas avoir conscience qu’il y a un privilège blanc,

il faut être blanc »

Propos recueillis par Séverine Kodjo-Grandvaux, publié le 1er décembre 2020

Source

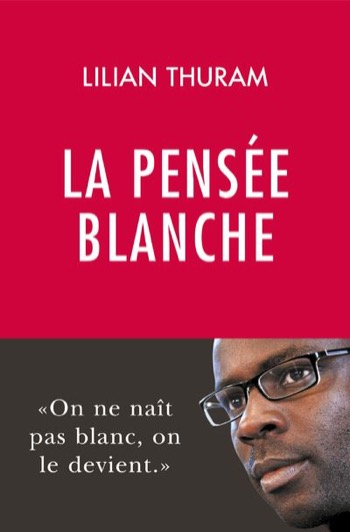

Dans son livre, La pensée blanche, l’ex-champion du monde de football décrypte le contexte dans lequel les sociétés européennes ont inventé des catégories raciales.

Lilian Thuram a pour habitude de dire qu’il est « devenu noir à l’âge de 9 ans » quand on le lui a signifié à son arrivée en métropole, lui qui avait grandi jusque-là en Guadeloupe. De la même manière, avance-t-il dans La Pensée blanche (éd. Philippe Rey), l’« on ne naît pas blanc, on le devient ». Au fond, tout ne serait que question de perspective et de regard.

Dans cet ouvrage didactique très documenté, l’ancien champion du monde de football démontre en s’appuyant sur de nombreux exemples comment, en créant la figure du Noir dans le contexte esclavagiste et colonial, les sociétés européennes ont inventé, par voie de conséquence, celle du Blanc. Idéologie politique qui a divisé l’humanité pour mieux en exploiter une partie, la pensée blanche a ainsi forgé des catégories sociales qui continuent d’opérer dans les représentations et les imaginaires actuels et sont toujours projetées sur les individus, qu’ils soient fraîchement arrivés du continent africain ou français de peau noire depuis des générations. Sans chercher à culpabiliser, Lilian Thuram nous invite à questionner et à déconstruire cet héritage pour lutter efficacement contre le racisme et bâtir un monde en commun.

Vous partez d’un constat simple : on parle facilement de Noirs mais très difficilement de Blancs. Comme si blanc n’était pas une couleur. Comment l’expliquer ?

Lilian Thuram : Dans mon livre, je relate cette histoire : j’ai demandé à un ami d’enfance, blanc de quelle couleur j’étais. Il m’a répondu « noir ». C’était une évidence. Je lui ai demandé ensuite de quelle couleur il était, lui. Il m’a répondu : « Je suis normal. » Il n’y a rien de méchant dans ce qu’il m’a dit, mais cela montre à quel point il a été éduqué à se penser comme étant la norme. Or la normalité ne se questionne jamais. En France, la question raciale est vue comme lointaine : soit elle concerne un passé reculé, soit elle est liée à l’apartheid en Afrique du Sud ou à la ségrégation aux Etats-Unis, comme si, au fond, l’Europe n’avait rien à voir avec le racisme.

Qu’est-ce qu’on appelle le « privilège blanc » ?

Quand de très nombreuses personnes sont discriminées pour leur couleur de peau, ne pas l’être relève du privilège. Pour ne pas avoir conscience qu’il y a un privilège blanc, il faut être blanc et ne s’être jamais posé la question. Ceux qui n’acceptent pas cette idée comparent souvent le quotidien d’un Blanc pauvre à celui d’un Noir riche pour dire qu’il n’y a pas de privilège blanc. Mais le problème ne se situe pas à ce niveau. Le privilège blanc est un privilège existentiel, celui de n’être jamais discriminé du fait de sa couleur. On ne se rend pas compte de la violence que c’est que de l’être.

Qui est blanc ?

Etre blanc, comme être noir, n’est pas une réalité, mais une perception : c’est à la fois être désigné comme tel et affirmer qu’on l’est. Aux Etats-Unis, il existait sous la ségrégation le phénomène du passing. Déménageant dans le Nord, des Noirs à la peau claire se faisaient passer pour blancs et devenaient blancs avec les privilèges qui vont avec.

Qu’est-ce alors que la « pensée blanche » ?

C’est cette construction idéologique qui invente le Blanc et les non-Blancs. La pensée blanche est née d’une volonté politique et économique. Elle divise les êtres humains en les classifiant à travers une supposée couleur de peau, et les hiérarchise avec une prétendue race blanche supérieure.

En affirmant qu’il y a une pensée blanche, en lieu et place d’une pensée raciste, n’y a-t-il pas un risque ?

Ce serait le cas si l’on parlait de la pensée des Blancs et non de la pensée blanche. Mais la pensée blanche n’est pas la pensée des Blancs. C’est une pensée qui est devenue une norme mondiale et qui peut aussi être celle de non-Blancs qui estiment qu’être blanc, c’est mieux. En Afrique, par exemple, l’on retrouve cette idée au sein de la société, y compris parmi les élites. C’est d’ailleurs, me semble-t-il, dans cette frange de la population que cette idée est la plus diffusée. Il n’est pas rare que l’on dise à un enfant qui réussit quelque chose de bien « Toi, tu es un vrai Blanc ! ». En fait, il est très difficile d’échapper au modèle dominant et à la norme qu’il impose. On peut observer le même phénomène aux Antilles.

Y a-t-il une condition blanche en France ?

C’est une évidence, de la même manière qu’il y a une condition noire ou une condition féminine. La condition blanche repose sur un héritage historique que nous devons avoir le courage d’aborder, sans chercher à culpabiliser qui que ce soit. Il faut bien comprendre qu’aborder la question de l’égalité des Blancs et des Noirs ne se fera pas contre les Blancs mais profitera, au contraire, à tout le monde. Manifester contre les violences policières comme cela a été le cas en France après la mort de George Floyd n’est pas une action communautariste, comme cela a pu être dit. C’est un combat pour tous, pour le vivre-ensemble. Il n’y a rien de plus républicain que de demander à l’Etat sa protection et son aide pour que les choses changent positivement.

Vous dites que l’on peut être raciste sans le vouloir ni même le savoir. Comment lutter contre le racisme dans ces conditions ?

Il y a une hypersensibilité sur cette thématique qui nous empêche d’avancer. Il faut accepter de se remettre en question. Et il est important de connaître l’histoire pour savoir ce qui nous a conditionnés.

En France, jusqu’en 1950, on apprenait dans les écoles que la race blanche était la race supérieure dans un manuel scolaire qui a été réédité jusqu’en 1977. Comment échapper à cela dans ce contexte ?

Cette pensée blanche, dites-vous, est née du système capitaliste. Comment lutter contre le racisme sans en sortir ?

C’est une question très importante. Tous les systèmes politiques liés à la racialisation ont été forgés par une élite intellectuelle, financière et politique. Le système esclavagiste n’a pas été élaboré par les paysans français, ni la colonisation par les ouvriers. La ségrégation ou l’apartheid n’ont pas été mis en place par les Blancs les plus pauvres. Le racisme est l’expression d’une volonté politique. La pensée blanche est liée au monde du capital et des profits, qui a besoin de diviser pour mieux régner. Lutter contre ce système nécessite de reconstruire des solidarités au moyen de politiques qui prennent soin des plus démunis, qui redistribuent les richesses de la manière la plus intelligente possible. Cela suppose une convergence des luttes. Nous devons faire le lien avec le sexisme, le racisme lié à la couleur de peau ou à la religion, l’homophobie. A chaque fois, ce sont les mêmes mécanismes qui opèrent.

Quelle est aujourd’hui la responsabilité des Blancs par rapport à cette histoire ?

Personne ne demande aux Blancs de se sentir coupables, mais ils doivent écouter et entendre les victimes de racisme. Apprendre l’histoire du racisme et, surtout, comprendre qu’on ne peut pas être neutre. Lorsque vous dites que vous ne voyez pas la couleur des gens, c’est d’une brutalité inouïe. Cela veut dire que vous ne voyez pas que certaines personnes sont violentées dans la société.

Quand des artistes ou des chercheurs blancs s’emparent de ces problématiques et dénoncent le racisme, ils sont parfois accusés d’appropriation culturelle ou de présenter une vision partiale. Comment faire alors ?

Ce sont des reproches que je ne saisis pas vraiment parce que, selon moi, l’on doit tous travailler pour l’égalité. Ce n’est pas parce que vous êtes noir que vous allez comprendre le mécanisme du racisme. Ni parce que vous êtes blanc. Vous allez le comprendre parce que vous aurez travaillé sur le sujet. Ce qui est dénoncé derrière cette question d’appropriation culturelle, c’est l’invisibilisation des personnes non blanches qui travaillent sur ces sujets. Peu importe la couleur de peau, le genre, il faut travailler sur cette question et confronter les différentes idées pour avancer.

Voir aussi sur notre site

Son interview à Libération au moment de la Coupe du monde de football de 2018 :

suivie d’une autre, en 2007, faite au centre d’entraînement de Clairefontaines lorsqu’il jouait en équipe de France, parue dans la revue de la Ligue des droits de l’Homme, Hommes & Libertés (n°138, d’avril-juin 2007) :

est quelque chose de très grave

Dans Télérama. Lilian Thuram : « On ne nait pas Noir,

ni Blanc, on le devient » (extraits)

par Yasmine Youssi, publié le 16 novembre 2011 Source

Avec son dernier essai La Pensée blanche, l’ex-grand footballeur poursuit son combat contre le racisme. Du Code noir de Colbert à la colonisation, il revient pour Télérama sur l’origine du mal. Sans jamais perdre sa foi dans le pouvoir de l’éducation.

Il a déboulé en 2018 là où nul ne l’attendait : commissaire d’une exposition du musée Delacroix, à Paris, consacrée aux imaginaires et aux représentations de l’Orient dans l’œuvre du peintre. Et l’on avait été autant soufflé par le choix des dessins et gravures que par les textes qui les accompagnaient. Ces cartels, rédigés par ses soins, mettaient le travail de l’artiste du XIXe siècle à la portée de tous. Ils le reliaient surtout aux thématiques qui agitent notre société — racisme, colonialisme, cohabitation religieuse ou questions d’identité.

Immense footballeur, recordman des sélections en équipe de France (142), champion du monde en 1998, champion d’Europe deux ans plus tard, vainqueur de nombreuses coupes avec le Parme AC, la Juventus de Turin ou le FC Barcelone, Lilian Thuram traite depuis 2008 ces problématiques au quotidien dans le cadre de sa fondation. Son but ? Lutter contre le racisme par le biais de l’éducation, notamment dans les écoles, à travers des livres et des expos.

Lilian Thuram, 48 ans, revient sur la hiérarchisation raciale, de la découverte de l’Amérique au début du XXe siècle. Dans l’hystérie actuelle sur ces questions, sa parole, apaisée, tranche. Et prouve qu’entre la négation des uns et la demande de repentance des autres existe une troisième voie. Elle appelle à (re)connaître et à dire l’histoire de la domination des peuples non plus du seul point de vue des puissances occidentales. Pour enfin passer à autre chose.

Lilian Thuram : […] quelques mois après notre arrivée en Île-de-France, nous sommes allés habiter Avon, en Seine-et-Marne, dans le quartier des Fougères.

J’y ai découvert un autre monde — peuplé de métropolitains, de Libanais, d’Algériens, de Pakistanais ou de Vietnamiens — qui m’a nourri et a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Le week-end, je jouais au foot au club des Portugais et je devenais moi-même Portugais, quitte à me faire traiter de sale Portos. Le soir, on écoutait les Zaïrois parler politique, évoquer le révolutionnaire Patrice Lumumba, ou Mobutu qui régnait alors sur le pays.

Il y avait bien ce voisin raciste sur le palier, qui refusait de prendre l’ascenseur avec nous. Mais quand il n’était pas là, on savait pouvoir compter sur sa femme et ses enfants pour nous dépanner en cas de coupures d’eau.

Et tous les mercredis, M. Renard, le papa de mon copain Franck, m’emmenait jouer avec les cadets nationaux à Melun parce que je ne pouvais pas me payer le train jusque-là. Pourtant, ce n’était pas sur son chemin. Vous ne pouvez pas croire au racisme quand vous vivez dans un monde pareil. Il n’empêche. J’ai tout fait pour soigner la blessure d’enfant évoquée. La découverte du Code noir, à la fin de mon adolescence, m’y a notamment aidé.

Pourquoi ?

Parce que sa lecture m’a permis de comprendre la société tout entière. Que dit cette ordonnance royale préparée et voulue par Colbert, le contrôleur général des finances de Louis XIV, promulguée en 1685, qui a régi la vie des Noirs mis en esclavage sur les terres françaises ? Que les esclaves sont des « biens meubles », c’est-à-dire que ces vies humaines peuvent se vendre, s’acheter et s’hériter comme n’importe quel objet. Le Code noir a figé l’infériorité des Noirs et donc la supériorité des Blancs.

J’ai compris la place de l’homme dans la société antillaise actuelle à travers ce texte qui explique par exemple le rôle du géniteur. Car il n’y est pas question de père, mais bien de géniteur, puisqu’il doit engendrer des esclaves qui appartiendront au maître de la maman. On dit souvent que la femme antillaise est un poteau-mitan — le poteau le plus important de la maison. Qu’elle tient tout. Et que l’homme antillais, souvent absent, a du mal à trouver sa place. On saisit mieux pourquoi au regard du Code noir.

Sauf qu’il a été effacé des mémoires. Je me suis plusieurs fois retrouvé dans des réunions ministérielles pour monter des opérations contre le racisme avec des gens qui n’en avaient même jamais entendu parler. Lorsque l’histoire de l’esclavage est évoquée en France, cela se fait de manière désincarnée. Comme si cela ne nous touchait plus puisque les victimes ne sont plus là. Mon grand-père était né en 1908, soixante ans à peine après l’abolition de 1848. Le Code noir aura encadré la vie des esclaves cent soixante-trois années durant lesquelles on a incrusté ses idées au sein de la société. Qui a fini par les intégrer. Qu’on le veuille ou non, nous sommes aussi le fruit de cette histoire.

La France, c’est aussi la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et la Déclaration universelle de 1948.

Effectivement. Mais celle de 1948 concernait qui ? Certainement pas les colonies françaises puisque même si le Code de l’indigénat (qui donnait plus de droits aux Blancs qu’aux indigènes) avait été aboli en 1946, certaines pratiques perduraient. Cette déclaration universelle ne concernait pas non plus les Noirs d’Afrique du Sud, pays qui venait d’instaurer le régime de l’apartheid, ni les Noirs du sud des États-Unis.

Que faire alors par rapport à cette histoire ?

Grandir ! Il faut avoir le courage d’affronter et d’analyser ce qui s’est passé, ce qu’on a fait, pour constater ce qu’il en reste aujourd’hui. Il ne s’agit pas de culpabiliser, ni d’accuser mais de comprendre les mécanismes encore à l’œuvre, d’en prendre conscience pour construire de nouvelles solidarités. Voilà ce que j’appelle grandir. […]

Doit-on alors déboulonner certaines statues, débaptiser certains établissements ?

Les institutions ou les politiques menées changent sous la pression des acteurs de la société civile, et non l’inverse. Pour moi, Guadeloupéen, pour les descendants d’esclaves, il est dérangeant de voir une statue de Victor Schœlcher dans l’espace public antillais. En quoi est-il un héros ? Il a peut-être aboli l’esclavage en 1848, mais en dédommageant les propriétaires d’esclaves avec l’argent du contribuable français. Et il a forcé les anciens esclaves à revenir travailler dans les plantations de ceux qui avaient été leurs maîtres. […]

Certains parmi nos compatriotes refusent la repentance…

Mais qui a parlé de repentance ou d’excuses à formuler ? Les mêmes qui parlent de racisme anti-blanc… Ceux qui subissent le racisme n’ont jamais rien demandé de tel. Ils veulent juste arrêter d’en souffrir. Et pour cela, il faut interroger l’histoire. […]

Vous êtes très actif au sein de la fondation qui porte votre nom.

Il y a une chose que l’on n’enseigne jamais aux enfants, une chose pourtant capitale : être libre dans leur façon d’être et de penser. […]

Je me déplace beaucoup dans les écoles, les universités, en France comme à l’étranger pour expliquer aux plus jeunes que nous sommes le fruit d’un conditionnement, que nous avons intégré certaines habitudes et des schémas que nous reproduisons sans y penser. Pour comprendre le monde dans lequel ils vivent, ils doivent questionner le passé, les traditions.

Alors je joue à un petit jeu avec eux. « Dites-moi, qui a la même religion que ses parents ici ? » Et donc les enfants lèvent la main. Idem pour ceux qui sont athées. Si je leur demande pourquoi ils ont cette religion ou pourquoi ils sont athées, tous répondent que cela leur a été transmis. Alors je leur propose de rentrer chez eux le soir et de dire à leurs parents : « J’ai bien réfléchi, je vais changer de religion », ce qui les fait instinctivement paniquer. Et me permet de leur expliquer que la liberté est la chose la plus compliquée au monde. […]

www.thuram.org