Médecins sans frontières

L’association a été fondée en 1971 par un groupe de douze médecins et journalistes. Bernard Kouchner était l’un des douze. Mais, dès 1979, il quittait l’association «sur un désaccord de fond».

A la suite de sa récente nomination comme ministre des Affaires étrangères, l’association a publié, le 22 mai dernier, un communiqué 1 destiné à «clarifier les relations entre M. Kouchner et Médecins sans frontières», dans lequel elle réaffirme son indépendance «vis-à-vis des autorités françaises, comme de tout pouvoir».

«Depuis près de 30 ans, Médecins sans frontières et M. Kouchner se sont opposés sur leur vision de l’action humanitaire», souligne l’organisation humanitaire.

«M. Kouchner est favorable à un humanitaire d’Etat qui trouve notamment sa traduction dans le droit d’ingérence humanitaire; au contraire, MSF défend et met en oeuvre une action humanitaire impartiale et indépendante de tout pouvoir politique, économique et religieux», explique-t-elle.

Mise en cause du droit d’ingérence humanitaire2

Peu après l’attribution du prix Nobel de la Paix à l’association MSF, son président Philippe Biberson et son ancien président Rony Brauman avaient publié, dans Le Monde du 23 octobre 1999, un article intitulé « Le “droit d’ingérence” est un slogan trompeur». En voici quelques extraits :

« Le “droit d’ingérence” est un slogan qui doit son succès à son ambiguïté. L’expression elle-même mélange deux démarches non exclusives mais qui s’affaiblissent mutuellement à être confondues :

– d’un côté, l’action humanitaire indépendante ;

– de l’autre, l’intervention politique et militaire de grandes puissances ou de coalitions internationales dans des situations de crimes et de terreurs de masse.»«Le slogan du “droit d’ingérence” […] jette sur [les ONG] le soupçon légitime qui pèse sur [les Etats] en cas d’intervention. Les volontaires de l’humanitaire ne sont pas plus désireux que les journalistes d’être confondus avec des soldats, ce qui arrive immanquablement lorsque les uns et les autres avancent sous la même bannière.»

«L’essentiel reste cependant à faire pour susciter les nécessaires réactions et interventions internationales face à l’horreur. Mais ce n’est certainement pas en consacrant la loi du plus fort et en ajoutant du brouillage à la confusion que l’on y parviendra. Capable tour à tour, ou simultanément, de tuer et de protéger, à sa guise et selon ses propres intérêts, notre Occident laïque tend à se prendre pour la divine providence.»

Quelques interventions au nom du «droit d’ingérence humanitaire»

C’est à l’occasion de l’intervention militaire de plusieurs Etats occidentaux au Kurdistan irakien, en avril 1991, que l’on a, pour la première fois, évoqué l’émergence d’un véritable «droit d’ingérence». L’action a été présentée comme destinée à protéger les Kurdes alors sévèrement réprimés par les autorités irakiennes. Le respect des droits de la personne devait dorénavant être assuré par des actions menées par la «communauté internationale», par l’intermédiaire des institutions compétentes ou de certains Etats prêts à en défendre les valeurs essentielles. Le Conseil de sécurité, cette fois comme dans tous les cas suivants, invoquait une «menace contre la paix et la sécurité internationales».

Ce même motif justifia l’autorisation explicite donnée par le Conseil à l’opération «Restore Hope» («Restaurer l’espoir»), menée en Somalie à partir de la fin 1992. Officiellement, il s’agissait de mettre fin à l’anarchie qui y sévissait, en vue de rétablir des conditions minimales d’existence. En 1994, c’est la France qui conduisait au Rwanda l’«Opération turquoise», officiellement destinée à protéger les populations de la guerre génocidaire qui déchirait le pays. Dans la même lignée, on peut encore citer les interventions militaires en Bosnie-Herzégovine (1994-1995), au Liberia et en Sierra-Leone, en Albanie (1997) ou au Kosovo (1999).

Le Darfour

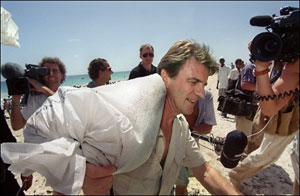

Au lendemain de sa prise de fonction, le chef de la diplomatie française a tenu une réunion sur la situation au Darfour, cette province soudanaise en proie à une guerre civile qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts depuis quatre ans.

Le ministre a reçu un collectif d’organisations parmi lesquelles Urgence Darfour3, association que soutenait Bernard Kouchner et qui milite en faveur d’une force d’interposition et d’une zone d’exclusion aérienne.

Médecins sans frontières a exprimé son désaccord avec les positions d’Urgence Darfour :

«Comment rester légitimes si nous ne sommes pas neutres ? Comment rester neutre quand on appelle à faire la guerre?», s’interroge Jean-Hervé Bradol, président de MSF, en estimant qu’une telle intervention sans l’accord de Khartoum risquerait de fragiliser les opérations d’assistance aux populations locales4.

Au Liban, Bernard Kouchner estime qu’attaquer le Fatah Al-Islam serait “juste”

La décision d’attaquer ou non les combattants du Fatah Al-Islam retranchés dans le camp de réfugiés palestiniens de Nahr Al-Bared, dans le nord du Liban, «appartient au gouvernement et à l’armée. Qu’ils la prennent me semble juste», a déclaré Bernard Kouchner, vendredi 25 mai au deuxième jour de sa visite à Beyrouth. «C’est à eux de prendre leurs responsabilités […]. Nous soutenons le gouvernement et l’armée», a ajouté le ministre des affaires étrangères français lors d’une conférence de presse, tout en soulignant que «les conséquences sont toujours difficiles à calculer».

M. Kouchner a cependant indiqué qu’une éventuelle attaque des combattants du groupe djihadiste devrait se faire «après l’évacuation de plus de civils possible, ce que j’estime tout à fait nécessaire», et «c’est ce qui est en train de se mettre en place».

Le chef de la diplomatie française, qui a rencontré dans la matinée le ministre de la défense libanais Elias Murr, a brièvement répondu à une question sur l’aide militaire de la France à l’armée libanaise, notoirement sous-équipée. «Nous avons fourni ce qu’ils nous demandaient. C’est du matériel de routine de l’armée […]. Tout n’est pas arrivé mais est en train d’arriver», a-t-il déclaré.

Plus de la moitié des quelque 31 000 habitants de Nahr Al-Bared, encerclé par l’armée libanaise, aurait déjà évacué ce camp, à la faveur d’une trêve commencée mardi, après trois jours de combats meurtriers. Mais les départs semblaient moins nombreux, vendredi. Des témoins indiquaient que les civils n’osent plus sortir à cause de tireurs embusqués non identifiés.

- Le communiqué est accessible sur le site de MSF http://www.msf.fr/.

- On lira avec intérêt l’article Les ambiguïtés du droit d’ingérence humanitaire publié dans Le Courrier de l’Unesco d’août 1999.

- Le site d’Urgence Darfour : http://www.urgencedarfour.info/.

- Voir l’interview de Jean-Hervé Bradol : http://www.msf.fr/site/actu.nsf/actus/humanitairepolitique210507.