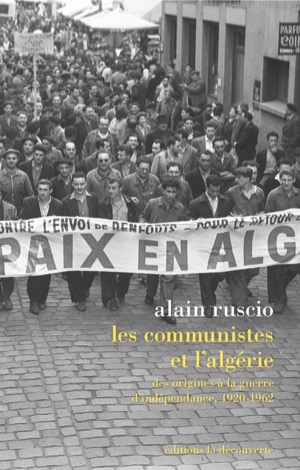

Les communistes et l’Algérie

Des origines à la guerre d’indépendance, 1920-1962

par Alain Ruscio

Présentation de l’éditeur : Source

C’est un paradoxe : l’histoire du communisme reste aujourd’hui encore, alors que ce mouvement n’a plus dans la vie politique ni le poids ni la force d’attraction d’antan, un objet de controverses à nul autre pareil, en « pour » et en « contre ». Cet état d’esprit atteint un paroxysme lorsqu’il s’agit d’évoquer les actions et analyses du communisme — français et algérien — face à la question coloniale en Algérie, des origines dans les années 1920 à la guerre d’indépendance (1954-1962). Et s’il était temps, écrit Alain Ruscio, de sortir des invectives ?

C’est l’ambition de cette somme exceptionnelle, qui propose une plongée dans les méandres — le mot s’impose — des politiques communistes des deux côtés de la Méditerranée (PCF et PCA) durant plus de quatre décennies. Des tout premiers temps, lorsque le jeune parti commençait à s’affirmer et tentait de briser le consensus colonial, aux tempêtes de la guerre d’Algérie, en passant par les espoirs et illusions du Front populaire. Les relations avec le nationalisme algérien, qui ne furent jamais simples, sont finement analysées, avec le récit d’un grand nombre d’épisodes ignorés ou mal connus et l’évocation de parcours de multiples acteurs, qui donne chair à cette saga.

Novateur, l’ouvrage d’Alain Ruscio ne l’est pas seulement par son esprit. L’historien a utilisé tous les fonds d’archives spécialisés, dont ceux du PCF, désormais accessibles, révélant des documents totalement nouveaux. On découvrira, au fil des pages, non pas une ligne politique, mais une succession, et parfois une cohabitation, de logiques et de pratiques.

Une histoire algérienne

par Claude Mazauric

publié par l’Humanité le 7 Février 2019. Source

Alain Ruscio aborde avec passion le fil de cette relation très forte et compliquée entre les communistes, leurs organisations et l’Algérie1.

Voici un grand livre dont personne ne pourra mésestimer l’importance. L’analyse profonde des relations singulières, extrêmement compliquées, entre le communisme contemporain et l’histoire de l’Algérie supposait audace, subtilité et probité : l’auteur n’a manqué ni de l’une, ni des autres. Interroger des mémoires multiples, souvent contraires, consulter des travaux innombrables, travailler dans les « sources » à la recherche de données nouvelles (archives publiques et privées, procès-verbaux d’organismes politiques comme l’Internationale communiste, le PCF, le PCA, etc.), s’informer dans les journaux, relire les débats parlementaires, consulter les enquêtes, officielles ou non… Alain Ruscio n’avance rien dans son livre qui ne soit référencé. Son ouvrage sera une pièce maîtresse dans le vaste forum livresque consacré à l’histoire de la révolution algérienne.

Il aborde d’abord la précocité et la force de la pénétration du « communisme » en Algérie, dès les années 1920, à la suite de la création du PCF et jusqu’à la fondation du Parti communiste d’Algérie en 1936. Jamais l’historien ne perd de vue le poids déterminant du statut colonial et spécifique de l’Algérie, en sorte qu’on saisit à quel point toutes les tentatives de prétendues réformes, qui ont toutes avorté, n’ont fait que nourrir l’aspiration grandissante des masses autochtones arabo-musulmanes, soumises à la règle de l’indigénat, à l’indépendance de l’Algérie. C’est dans ce cadre qu’Alain Ruscio évalue l’importance relative des mouvements que les protagonistes de la domination coloniale appellent les « séparatistes ». C’est aussi à cette aune qu’il faut apprécier le caractère utopique, illusoire voire fantomatique, de la thèse émise par Maurice Thorez en 1939 de « la nation algérienne en formation » qui devint la référence constante des communistes de France jusqu’à 1954-1956.

L’évolution du PCF et celle spécifique du PCA

Si la revendication de l’indépendance de l’Algérie est devenue dès avant 1940 le fondement du rassemblement politique du peuple algérien, le recours à l’insurrection armée de novembre 1954 doit beaucoup à la violence ahurissante, déshonorante, du colonialisme français en Algérie, surtout après les massacres de mai-juin 1945. À cette barbarie insupportable, contre laquelle en France même, hors les communistes et quelques grands esprits clamant dans le désert, l’opinion publique, gangrenée par la réalité même du colonialisme porteur de racisme, fut pour le moins indifférente. Le programme du Conseil national de la Résistance, si avancé, fut, par exemple, de grande indigence s’agissant des colonies, en particulier sur l’Algérie.

La partie la plus éclairante du livre nous replace en plein dans la « guerre d’Algérie », comme on dit désormais officiellement après avoir condamné si longtemps ceux qui la dénonçaient en réclamant la paix ! Le récit montre l’évolution du PCF et celle, spécifique, du PCA, face à une insurrection nationale qui s’impose dans les faits, dès 1955, comme la seule voie d’accès à l’indépendance. Le PCA s’y ralliera sans réserve et ses militants, certains d’origine européenne, seront intégrés dans l’Armée de libération nationale. Retenons ici, au milieu d’un récit haletant, les pages consacrées à Maillot, Iveton, Alleg, Audin, les Guerroudj, Inal. L’évolution du discours du PCF se lit en deux phases : la première de 1954 à 1957, à la suite de l’échec de la mobilisation du 17 octobre, le fait passer de la réclamation de la paix par la reconnaissance du droit à l’indépendance (au « divorce » !), à la réclamation d’une négociation impliquant l’indépendance, intégrant la fin des illusions relatives à une prétendue « union française ». Le moment terrible du vote des pouvoirs spéciaux, en mars 1956, cette fatale « erreur » (Roland Leroy, 2001), a facilité le ralliement de la social-démocratie française à la stratégie colonialiste et à la relance de la visée impérialiste. Qui oserait encore réhabiliter les Mollet, Lejeune et Lacoste, adeptes enfiévrés du fusil d’assaut et du sac au dos ? Il est vrai qu’à l’époque, la SFIO, antécédent du PS d’hier, était, non à « gauche » mais à l’« Ouest », et à ce titre accueillait le tout-venant de la droite atlantiste et du centre, comme le Mitterrand de ce temps-là, garde des Sceaux et patron de la guillotine, qui osa déclarer : « La négociation, c’est la guerre ! »

L’auteur ne sous-estime jamais les difficultés du combat de soutien en France à la cause de l’Algérie, ni les effets de l’évolution interne du FLN, ni les possibles alternatives internes qui ont pu se manifester. Il montre combien les tensions internes au nationalisme algérien ont conduit les insurgés FLN à éliminer les fidèles du MNA de Messali ; il note combien les positions aventuristes de quelques-uns dans la fédération de France ont pu rendre difficiles, en France même, les mobilisations de l’opinion alors que la répression, les saisies de la presse communiste et les intimidations systématiques en rendaient l’exercice périlleux… Ce qui ne fait que renforcer la grande portée de l’engagement des avocats communistes, celui d’Aragon et des Lettres françaises, le courage de grands universitaires communistes comme Jean Dresch, dont l’enseignement est aussi inoubliable que l’engagement.

Rien donc ne manque dans l’essai d’Alain Ruscio, ni l’élan du savoir, ni la précision des faits analysés. Sa démonstration se montre fidèle à ce qu’énonçait son introduction et que livre sa conclusion : il y a eu « une résistance communiste » à la guerre d’Algérie. Et celle-ci a porté la marque et montré les limites de ce qu’on savait alors de la nécessité historique des mouvements de libération anticolonialiste, qui relevaient encore pour une part de l’impensé. Ici se mesurent à la fois la grandeur et les limites de la bataille communiste.

Le communisme face à la question coloniale de l’Algérie

publié par la Rubrique culture du quotidien Le Soir d’Algérie, le 4 février 2019. Source

Un nouvel ouvrage de l’historien Alain Ruscio met sous les projecteurs une page de l’histoire du communisme face à la question coloniale de l’Algérie.

Les communistes et l’Algérie, des origines à la Guerre d’Indépendance, 1920-1962 (Ed. La Découverte, 2019, 661 pages) propose une véritable plongée dans les « méandres » des politiques communistes, du Parti communiste français (PCF) ou du Parti des communistes algériens (PCA), durant quatre décennies.

Pour cet historien, spécialiste du colonialisme français (une trentaine d’ouvrages publiés), « l’histoire du communisme reste, aujourd’hui encore alors que ce mouvement n’a plus dans la vie politique ni le poids ni la force d’attraction d’antan, un objet de controverse à nul autre pareil, en « pour » et en « contre » », soutenant que cet état d’esprit atteint son paroxysme lorsqu’on évoque les actions et analyses du communisme — français et algérien — face à la question coloniale en Algérie. Un parcours qu’il qualifie d’ailleurs de « non linéaire ». L’auteur de Nostalgérie, l’interminable histoire de l’OAS (La Découverte, 2016), qui s’est basé sur tous les fonds d’archives spécialisés, révélant parfois des documents totalement nouveaux, décortique les tout premiers temps du PCF lorsqu’il tentait de briser le consensus colonial (chapitre 2 : le PCF et la question coloniale de 1920 à 1954), évoquant les « espoirs et illusions » du Front populaire dans le chapitre 4 (L’esprit Front populaire : 1936-1939).

Il s’appesantit en analysant les relations du parti français avec le nationalisme algérien, qui « ne furent jamais simples ». Après une relation de « père en fils », la guerre de Libération nationale, avec l’entrée en lice des communistes à titre individuel dans le combat, allait aboutir de façon inéluctable vers une « impossible entente » entre les communistes français et nationalistes algériens.

C’est ainsi qu’il propose de revoir les attitudes du PCF, du PCA vis-à-vis de la première année de l’insurrection nationale, mettant un focus sur les « grands changements » du PCA en 1956.

C’est dans ce parcours des multiples acteurs des communistes des deux côtés de la Méditerranée qu’Alain Ruscio analyse, entre autres, la mobilisation « avortée » des communistes le 17 octobre 1957, en mettant en relief le combat mené par Maurice Audin, Henri Alleg et tant d’autres communistes français, avec l’engagement des avocats et des intellectuels.

Guerre d’Algérie. Communistes et nationalistes,

le grand malentendu

publié par Jean-Pierre Sereni sur le site Orient XXI, le 8 février 2019. Source

Comment un Parti communiste puissant, promoteur d’un internationalisme prolétarien affirmé et un mouvement nationaliste revendiquant l’indépendance de l’Algérie pouvaient-ils se comprendre ? Malentendus, brouilles et désaccords…

Le communisme français et le nationalisme algérien sont nés presque au même moment, au lendemain de la première guerre mondiale. Leur cohabitation en Algérie et en France des années 1920 aux années 1960 n’a pas été un long fleuve tranquille. Mettant le tout — la révolution mondiale — au-dessus de la partie, l’Internationale communiste était aux antipodes du nationalisme algérien qui sacralisait l’intérêt national — la partie — par rapport au tout — la révolution. Entre ces deux visions, l’internationalisme et le nationalisme, au-delà de rapprochements tactiques et temporaires comme d’une répression coloniale inégalement partagée, l’opposition était presque de principe. Elle a été accentuée par trois initiatives majeures et malheureuses du Parti communiste français (PCF) : l’épreuve du Front populaire en 1936, le traumatisme de Sétif en 1945, et la méfiance réciproque en 1954-56 avec le vote des pouvoirs spéciaux au gouvernement de gauche de Guy Mollet, secrétaire général de la section française de l’Internationale ouvrière (SFIO), le parti socialiste d’alors.

D’abord, le Front populaire

En juin 1936, avec l’avènement du Front populaire, l’optimisme est de mise dans les deux camps. L’Étoile nord-africaine (ENA) née en 1926 avec l’aide active du PCF est de la fête. Son leader Messali Hadj, autorisé à rentrer en Algérie, y tient des meetings qui rassemblent des foules considérables et marquent le début de l’emprise du nationalisme radical sur une majorité des musulmans d’Algérie. Un ancien gouverneur général de l’Algérie, Maurice Viollette, par ailleurs parlementaire radical et ministre d’État dans le cabinet de Léon Blum, est chargé de proposer un nouveau statut pour les trois départements. Son intention première est d’enrôler une bonne partie de la maigre élite musulmane dans la citoyenneté française ; cela représente 12 à 14 % d’électeurs supplémentaires. La réforme est marginale, mais elle mécontente les Européens, très attachés à leurs petites combines électorales, et leurs alliés à la chambre des députés et déçoit les musulmans.

Messali n’a pas attendu pour condamner le projet Blum-Viollette et le 26 janvier 1937, la sanction tombe : les organisations nationalistes des trois pays du Maghreb, le Comité d’action marocain, le Néo-Destour tunisien et l’ENA algérienne sont dissoutes. Le PCF, qui ne s’est pas mobilisé pour la réforme, se félicite de l’arrestation de Messali en août 1937, dénoncé comme un agent de l’administration… Entre nationalistes et communistes, le fossé n’a jamais été aussi grand depuis quinze ans. Les uns revendiquent plus ou moins ouvertement l’indépendance, les autres, derrière leur secrétaire général Maurice Thorez, imaginent une hypothétique « nation formation » qui fusionnerait à terme Européens et musulmans dans un même pays. Cette spéculation naïve tiendra lieu pendant une vingtaine d’années de théorie du PCF sur l’Algérie, au détriment de l’audience du Parti communiste algérien (PCA) naissant dans les milieux autochtones.

« Frapper les populations rebelles »

Deuxième moment tragique, le massacre de Sétif le 8 mai 1945 — jour de la victoire sur l’Allemagne nazie — est fondateur, deux ans à peine après l’effacement complet du régime de Vichy et la libération des prisonniers politiques communistes et nationalistes. Durant ces deux années, une immense espérance gagne les masses musulmanes, surtout urbaines. L’indépendance est perçue comme proche. La défaite française de 1940 et l’étalage sur place de la puissance américaine après le débarquement de novembre 1942 achèvent de convaincre les impatients et la jeunesse des trop rares collèges et lycées nouvellement ouverts après le Front populaire. Le 8 mai 1945 à Sétif, petite ville de l’est algérien, un commissaire de police tue un manifestant qui, pour fêter l’événement, brandissait le drapeau du PPA devenu depuis l’emblème national. L’émeute éclate, suivie d’une répression impitoyable qui fera des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Trois jours plus tard, le gouvernement du général de Gaulle — auquel participent des ministres communistes — ordonne de « frapper les populations rebelles du Nord-Constantinois ». Durant des semaines, l’aviation, la marine, la Légion étrangère et les troupes coloniales s’acharnent contre les villageois, aidés par des milices d’Européens, dont des militants du PCA et de la CGT. C’est la « haine raciale » dénonce un résistant, le docteur José Aboulker, un des artisans du débarquement réussi des troupes américaines à Alger en novembre 1942.

À Paris, on ne sait pas grand-chose, la censure veille et l’opinion française est très mal informée, la presse néglige l’évènement et la thèse officielle s’impose presque « naturellement ». Le 11 mai, L’Humanité, le quotidien national du PCF, publie sans commentaire le communiqué du gouvernement sous le titre « À Sétif, attentat fasciste le jour de la victoire ». Au fil des jours, la version se précise, l’affaire est une provocation des « faux » nationalistes et la répression est la seule réponse à opposer aux émeutiers… Cette condamnation sans nuances pèsera lourd dans les années suivantes. Toute une génération marquée au rouge par le traumatisme de Sétif se prépare activement à la guerre, le congrès du PPA en 1947 décide la création de l’Organisation spéciale (OS) dont les cadres seront à l’origine du 1er novembre 19542.

C’est une surprise pour les communistes comme pour le reste de la classe politique française. Qui sont les meneurs de cette insurrection ? Qu’est-ce que le FLN ? Si elle ne reprend pas le mot d’ordre de François Mitterrand, ministre de l’intérieur : « La négociation, c’est la guerre ! », la direction communiste sous-estime gravement l’importance du combat pour l’indépendance. Dans le contexte intérieur et international de l’époque, il passe après la défense du communisme réel, c’est-à-dire le bloc de l’Est, contre les États-Unis et leurs alliés, et aussi, loin derrière, la lutte sociale destinée à défendre « les intérêts de classe » du prolétariat. Il passe aussi après « l’unité de la gauche » un instant espérée au printemps 1956.

« La responsabilité du peuple français »

Le FLN se moque de l’internationalisme ouvrier et joue la carte américaine sans complexe. Les Algériens se retirent de la CGT pour rejoindre une nouvelle centrale nationaliste indépendante. Ils adhèrent à l’ American Federation of Labour-Congress of Industrial Organisations (AFL-CIO), la grande rivale occidentale de la Fédération syndicale mondiale (FSM) procommuniste. Sur le terrain, le parti ne parvient pas à mobiliser ses propres troupes pour la « paix en Algérie », les manifestations sont boudées et le PCF y voit la conséquence des formes de lutte privilégiées par le FLN en France même. La sanglante bataille entre ses groupes de choc et les restes du PPA fidèles à Messali coûte la vie à plus de 4 000 Algériens et le spectacle de fusillades entre les deux camps à la porte des usines ne favorise pas la solidarité. La décision nationaliste de porter la guerre en France est un pas de plus, la direction FLN ne croit pas à l’influence des masses françaises dans l’évolution des choix de leur gouvernement et dans son appel du 26 août 1958 à la veille des attentats contre des centres économiques métropolitains, sa Fédération de France dénonce « la responsabilité quasi unanime du peuple français, complice par passivité de la poursuite barbare de la guerre d’Algérie ».

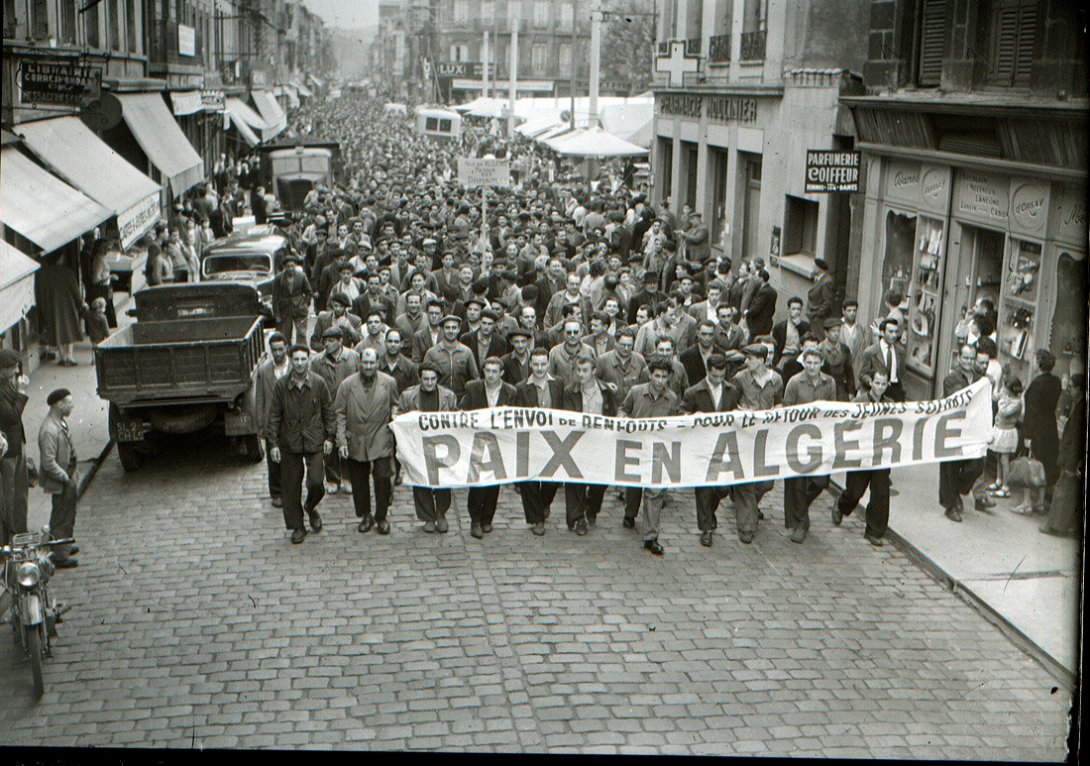

Le FLN lui propose de l’aider, mais sans droit de regard sur ses choix politiques, et le PCF ne saurait accepter d’être ravalé au rang de « coopérant technique instrumentalisé » (selon l’expression d’un grand historien de la guerre d’Algérie, Gilbert Meynier). L’accord est impossible. Si le parti se prononce clairement pour l’indépendance de l’Algérie et l’ouverture de négociations, il fait campagne de fait pour la « paix en Algérie ». Dans les premières années, l’opinion française qui ignore tout de l’Algérie et de ses problèmes, adhère à la version officielle : « l’Algérie c’est la France ». Ce n’est qu’à partir de 1960, des putschs militaires, de l’attitude courageuse du contingent et des manifestations populaires dans les villes algériennes, que l’opinion française évolue.

La richesse du livre d’Alain Ruscio, hier militant et aujourd’hui historien reconnu de la décolonisation, son érudition et son honnêteté intellectuelle sur un sujet longtemps polémique, en font une contribution majeure à un sujet qui reste à découvrir pour l’essentiel : l’attitude des forces politiques françaises, de la droite à la gauche, face au problème algérien en général et à la guerre en particulier.

Jean-Pierre Sereni3

Le mercredi 27 février, au Lieu-dit, 6, rue Sorbier, à 19 heures : les Amis du Monde diplomatique organisent une rencontre-débat avec Alain Ruscio autour de son dernier livre Les Communistes et l’Algérie. Des origines à la guerre d’indépendance, 1920-1962 (Editions La Découverte, février 2019).

Entrée libre et gratuite, sans réservation

Le Lieu-Dit est un lieu de débat démocratique, unique en son genre. Trois ou quatre soirs par semaine s’y déroulent des débats, dont les rencontres-débats des Amis du Monde diplomatique.

Lire aussi sur ce sujet :

le dernier numéro des

Cahiers d’histoire.

Revue d’histoire critique,

n° 140 | 2019

Revue d’histoire critique,

qui est consacré au communisme en Algérie, sous le titre :

« Communisme en Algérie/

Communisme algérien ».

- Alain Ruscio, Les Communistes et l’Algérie. Des origines à la guerre d’indépendance, 1920-1962, La Découverte, 663 pages, 28 euros.

- Une partie stimulante et originale du livre est consacrée au Parti communiste algérien, nous n’avons pas la place d’y revenir ici. (Note de Jean-Pierre Sereni)

- Journaliste, ancien directeur du Nouvel Économiste et ex-rédacteur en chef de l’Express. Auteur de plusieurs ouvrages sur le Maghreb, le Golfe, l’énergie, les grands patrons et la Ve République.