La journée d’« hommage aux harkis »

du 25 septembre 2018 :

Deux actes passés trop inaperçus

par Gilles Manceron

Comme chaque année depuis le décret du 31 mars 2003, la « Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives », a donné lieu, le 25 septembre, à une cérémonie officielle, à Paris, dans la cour d’honneur des Invalides. La secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, a annoncé une revalorisation des pensions accordées aux « harkis de la première génération », ainsi qu’un dispositif relatif à la formation et l’emploi pour leurs descendants. Lors de son discours, la secrétaire d’Etat a évité de reprendre les inexactitudes souvent proférées à l’envi sur les harkis dans la guerre d’Algérie, de dire, par exemple, qu’ils avaient « fait le bon choix » en combattant pour la France et contre les indépendantistes. En réalité, ces Algériens, pour la plupart ruraux et non scolarisés, ont été conduits à être enrôlés comme supplétifs civils de l’armée française, pour des durées diverses et dans le cadre de contrats journaliers précaires, pour des raisons multiples, dont celle d’obtenir un maigre pécule de nature à faire vivre leur famille, mais sans motivation idéologique hostile à l’indépendance de l’Algérie. Pendant toute la durée de la guerre, le nombre d’hommes algériens qui ont été employés comme supplétifs — comme goumiers, membres des « groupes mobile de police rurale » (GMPR), assès, harkis ou moghaznis — est de l’ordre de 500 000. Elle n’a pas non plus lancé de chiffres concernant les massacres intervenus à l’indépendance, que les milieux hostiles à l’indépendance algérienne ont considérablement grossis dans le cadre d’un récit simplificateur à motivations idéologiques sur le thème de « l’abandon de l’Algérie », qui fait l’impasse sur les lourdes responsabilités des jusqu’au-boutistes de l’armée et autres partisans de l’Algérie française dans le sort de ces supplétifs après les Accords d’Evian. Ce sont eux qui avaient affirmé à ces hommes et à leur famille que « la France resterai toujours en Algérie », contrairement à la politique décidée par les autorités de la République française, approuvée notamment de manière massive par les Français lors du référendum de janvier 1961. C’est la guerre intentée après mars 1962 par l’OAS contre les forces fidèles aux autorités françaises qui ont fait échouer le projet de « force locale » sous l’égide d’un « Exécutif provisoire ». La secrétaire d’Etat n’a pas contredit non plus ce qui a été établi depuis peu concernant le sort dans l’Algérie indépendante de la plupart de ces nombreux hommes employés comme supplétifs entre 1954 et 1962 : la plupart sont restés vivre en Algérie, certains y ont subi des discriminations durables, de même que leur famille, alors que d’autres, souvent protégés par leur village ou leur clan, se sont insérés dans la vie sociale du pays.

Dans son intervention du 25 septembre, la secrétaire d’Etat a surtout parlé de l’accueil scandaleux qui a été fait à ceux qui « durent quitter leur terre natale » et, avec leurs familles, « connurent le déracinement, la précarité et une relégation inacceptable dans des camps de transit, des hameaux de forestage ou des cités urbaines ». Cela fait écho à sa longue visite qu’elle avait effectuée, l’année précédente, à l’endroit où se trouvait jusqu’à la fin des années 1980 l’un des camps d’enfermement de harkis et de leur famille aux conditions les plus dures, celui de Bias, près de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Tous ceux qui protestaient contre cette situation étaient internés à l’hôpital psychiatrique d’Agen. Ce qu’elle a déclaré en septembre 2018 est une reconnaissance ce grand scandale de la République : ce traitement discriminatoire qui a duré pendant plusieurs décennies — puisque le dernier camp sur le sol français n’a été fermé qu’en 1987 —, un traitement, différent de celui de la catégorie des citoyens d’origine européenne venue comme eux en France, qui se situe dans la droite ligne des discriminations coloniales traditionnelles vis-à-vis des « indigènes ». Cette reconnaissance dans la bouche d’une secrétaire d’Etat, on peut espérer que la parole présidentielle qu’elle a annoncée pour bientôt lui donnera plus de force encore.

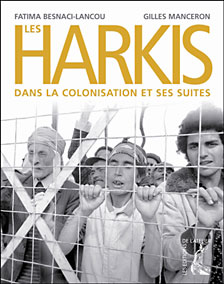

Autre fait notable, parmi les légions d’honneur attribuées, l’une ne l’a pas été à un ancien supplétif, mais à une historienne, fille de harki, Fatima Besnaci-Lancou. Arrivée en France à l’âge de 8 ans, elle est devenue l’auteure de travaux importants sur cette guerre et ses suites. Sachant par son histoire familiale que des hommes, au sein d’une même fratrie, avaient pu se retrouver, l’un comme supplétif chez les Français et l’autre au maquis, elle a recueilli un grand nombre de récits de femmes et d’hommes de la « première génération », qui, à l’opposé des discours simplistes des adversaires de l’indépendance de l’Algérie, montrent la multiplicité et la complexité des trajectoires personnelles de ces hommes et de ces familles. Devenue chercheuse et docteure en histoire, Fatima Besnaci-Lancou a dirigé le numéro 666 de la revue Les Temps Modernes, consacré aux harkis sous le titre « Harkis – 1962-2012, les mythes et les faits », elle est membre du Conseil scientifique du Mémorial du camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées orientales, et de la Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles, dans les Alpes de Haute-Provence. Elle a reçu le Prix Seligmann contre le racisme et a co-dirigé deux ouvrages sur cette histoire et son enseignement.

Ce livre a été aussi co-dirigé par Benoit Falaize, agrégé et docteur en histoire, chercheur spécialiste de l’histoire de l’école, des questions d’éducation à la citoyenneté et de l’enseignement de l’histoire.

Le dernier ouvrage de Benoit Falaize, Territoires vivants de la République. Ce que peut l’école : réussir au-delà des préjugés, paru en 2018, porte sur l’école dans les quartiers déshérités, où on trouve notamment des élèves issus de familles originaires d’Algérie, à la fois de familles immigrées et de familles rattachées à ce « groupe social harki » constitué en France dans ce contexte de marginalisation et de discriminations particulières.

Depuis une quinzaine d’années, un discours décliniste sur l’école ne cesse d’occuper la scène publique et médiatique, insistant sur la grande difficulté, voire l’incapacité des enseignants à exercer leur métier dans les quartiers déshérités face à de jeunes élèves essentialisés (communautaristes, antisémites, sexistes, anti-France…).

Pourtant, dans ces territoires que l’on ne sait désigner que par leurs difficultés, leurs handicaps ou leurs dangers, l’école fait son travail, quotidiennement et avec acharnement, de manière presque invisible. C’est ce que souhaite montrer ce livre, en offrant un autre regard sur les réseaux d’éducation prioritaire et, plus largement, sur les enfants de milieux populaires et le travail des enseignants. Ces derniers livrent ici des témoignages précieux pour partager leurs expériences et retranscrire la parole de leurs élèves. Pour montrer que les écoles républicaines peuvent et savent être des lieux d’accueil et de mise en partage de ce qui est commun comme de ce qui divise.

Sans tronquer la réalité ni minimiser les problèmes, ce livre restitue les conditions possibles et réussies de l’enseignement en France aujourd’hui. Il défend ainsi une vision politique de l’école, d’intégration, d’affranchissement et de construction civique. Benoit Falaize est agrégé et docteur en histoire, chercheur spécialiste de l’histoire de l’école, des questions d’éducation à la citoyenneté et de l’enseignement de l’histoire.

Extraits du journal télévisé de France 24

du 25 septembre 2018

du 25 septembre 2018

d’« hommage aux harkis » du 25 septembre 2018.

de Fatima Besnaci-Lancou1

Prisons et camps d’internement en Algérie : Les missions du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans la guerre d’indépendance 1955-1962, publié en mai 2018 aux Editions du Croquant, porte sur l’univers concentrationnaire et carcéral français en Algérie pendant la guerre d’indépendance. Il a fait l’objet d’un article élogieux de Mohand Aziri dans le quotidien algérien El Watan du 20 août 2018, qui cite longuement la préface du sociologue et professeur des universités, Aïssa Kadri. C’est avec l’accord de son auteur que nous reproduisons cette préface, qui restitue aussi l’origine et l’histoire familiale de Fatima Besnaci-Lancou.

La préface de Aïssa Kadri au livre

de Fatima Besnaci-Lancou,

Prisons et camps d’internement en Algérie. Les missions du Comité international de la Croix-Rouge dans la guerre d’indépendance 1955-1962

Aïssa Kadri, issu d’une famille de neuf enfants originaire de Bou Saâda, est né en 1944 à Sidi Aïssa (wilaya de M’sila). Après des études secondaires achevées au lycée de Blida, il a étudié la sociologie, puis l’a enseignée à l’Université d’Alger au début des années 1970. Par la suite, il a enseigné en France à l’Université Paris 8 où il est devenu, à la suite des historiens René Gallissot et Benjamin Stora, directeur de l’Institut Maghreb-Europe, dans le cadre duquel il n’a pas cessé de travailler étroitement avec de nombreux autres universitaires algériens.

La trajectoire de Madame Fatima Besnaci-Lancou est emblématique des déchirures algériennes nées des violences de la colonisation. Sa propre famille, déchirée et partagée par les circonstances qui la dépassaient, a été elle-même fracturée et divisée entre nationalistes, indépendantistes et engagés ou « supplétifs » de l’armée française évoluant au gré des rapports de force, des contraintes de contexte ou de choix assumés souvent à leur corps défendant. Comme des centaines de milliers de paysans algériens dépossédés, expropriés, refoulés, sa famille a été déplacée en situation coloniale loin de ses terres. Ses grands-parents maternels ont connu très tôt les camps de regroupement, celui notamment de Gherdous, à douze kilomètres de « Novi » actuellement Sidi Ghiles, et ses grands-parents paternels, un déplacement au cœur de Novi où elle a vécu enfant jusqu’à huit ans, avant de connaitre les camps du sud de la France. Son oncle maternel a connu les camps qu’elle décrit dans l’ouvrage, notamment le CTT de Gouraya où il a été torturé et il a fini par rejoindre l’ALN où il est resté au maquis jusqu’à la fin de la guerre et est devenu gendarme dans l’Algérie indépendante.

Depuis la guerre d’indépendance algérienne, des deux côtés de la Méditerranée, l’histoire de sa famille se confond avec celles des camps : de regroupement, d’internement, ou encore de relégation. Elle reste elle-même profondément marquée par cette « descente aux enfers » de camp en camp, qu’elle a connue très tôt, comme enfant, dans l’enfermement et le stigmate. Elle raconte qu’elle a vécu son passage au camp de Rivesaltes, de 1962 à 1963 comme un enfermement total : « J’avais huit ans, écrit-elle et mon horizon s’arrêtait là où des fils barbelés délimitaient notre espace, au milieu de nulle part. Le camp avait déjà servi à l’internement d’abord de réfugiés Espagnols fuyant le franquisme pendant la guerre d’Espagne puis à celui des Juifs étrangers et des Tsiganes pendant la seconde Guerre mondiale ». Elle poursuit, que son calvaire épreuve et celui de sa famille, se continua de 1964 à 1968, dans une relégation à l’écart « du monde », comme des pestiférés, de ceux qu’on ne voulait pas voir, mauvaise conscience de la guerre, « oubliés dans les camps de Bourg-Lastic dans le Puy de Dôme, puis dans celui de St Hilaire dans l’Allier. Et enfin de 1969 à 1979, de nouveau dans un plus petit camp nommé de manière bucolique : « hameau de forestage », à Mouans-Sartoux dans les Alpes maritimes. Loin de la ville, à proximité d’une forêt, le lieu perché sur une colline avait des allures d’un camp retranché ».

En fin de compte, écrire l’histoire des camps pendant la guerre d’Algérie revenait en quelque sorte, pour elle, à écrire l’histoire familiale. Et dans le même temps, cela relevait quelque peu d’un exercice de catharsis, celui d’expurger cette histoire, de la restituer, de la revivre afin de l’éloigner, d’en chasser les démons, pour qu’elle n’advienne plus. Cette écriture, cependant, se fait dans le présent ouvrage, issu d’un travail de recherche universitaire, dans un processus d’objectivation des faits et de distanciation par rapport aux intérêts et aux engagements des protagonistes de la confrontation. L’auteure s’efforce de gommer toute subjectivité en collant aux faits, aux données. Aussi bien le déroulement des missions du CICR dans les camps est rendu de manière dépouillée de ce qui procède d’une action où tout est codifié, réglé, où les non-dits affleurent ici ou là, où le rapport de forces qui s’établit est une lutte de tous les jours, restituée dans le détail ethnographique. Ce qui donne la force et la puissance à un tel travail est la rigueur et la précision mises à restituer les données et les faits. Un travail qui confine à celui d’entomologiste, du cartographe scrupuleux et rigoureux dans la restitution du fait le plus ténu, et dont la cartographie des camps — camps qui ont fonctionné dans la période de la guerre, avec leurs caractéristiques, leurs spécificités, les catégories de populations qui y passaient- produite ici, peut être considérée avec le rapport Rocard sur les camps de regroupement, comme une référence, rare, dans la connaissance de l’univers concentrationnaire français en Algérie.

Une avancée majeure dans la connaissance du système des camps

Nul doute que l’on a là une recherche qui va compter dans l’historiographie de la guerre d’Algérie. L’ouvrage actualise la connaissance des dimensions de la répression — jusque-là saisie dans certains travaux d’histoire sur la question, par les superstructures, lois et réglementations, exercices de la justice, ou par ce qui auraient été les transgressions, « des dépassements » à celles-ci, par le bas (la torture), dans la restitution de l’univers carcéral qui a concerné la quasi-totalité des populations algériennes dans leur diversité d’origine géographique, sociale ou « ethnique », ou leurs degrés d’implication dans les luttes. Appuyée sur des sources de première main, les archives quasi-exhaustives du CICR sur la période et de volumineuses et importantes données, documents, lettres et rapports « historiques » reproduits, l’auteure, dans sa volonté d’éclairer toutes les dimensions de la question, est allée encore plus loin que le travail de dépouillement, de décryptage, d’analyse et d’interprétation des cartons d’archives, en s’appuyant sur des autobiographies, des essais, des ouvrages, mais aussi des témoignages des principaux acteurs de la confrontation. Elle a ainsi mené de nombreux entretiens approfondis et réitérés dans le temps, avec aussi bien les principaux responsables du CICR dans le moment et notamment le premier d’entre eux, Pierre Gaillard, les responsables politiques du côté des protagonistes du conflit, que des témoins ou internés concernés. Elle a également eu accès à un impressionnant fonds iconographique des lieux concernés, dont elle a étudié les conditions de production et de mise en scène ; ce qui éclaire sans doute plus que toute narration, la vie carcérale quotidienne qui s’y déroulait. Son travail est de ce point de vue tout à fait illustratif de la rigueur de la démarche et des conditions de recueil de l’information qui va jusqu’au détail kinésique — regards, gestuelles — qui peut apparaître anodin, mais qui a son importance dans l’éclairage des rapports entre geôliers, visiteurs et internés. Et de comment tout ceci fonctionne dans une guerre où la dimension psychologique s’avère cruciale dans le contexte. A cet égard, de nouveaux témoignages, aussi bien épistoliers, comme la correspondance d’un détenu avec sa femme, qu’autobiographiques, enrichissent la connaissance de la vie quotidienne dans les camps, jusque-là essentiellement orale. La production et la sélection de ces données et conditions d’accès aux sources, attestent d’un énorme travail de mise à jour et mettent à disposition des chercheurs un matériau tout à fait important sur la question. Tout ceci est présenté dans une perspective d’analyse de contexte, périodisée et fondée sur une chronologie des faits, décisions et réglementations, qui éclairent les enjeux politiques du moment.

Cet imposant et rigoureux appareillage qui peut déjà en lui-même se lire comme illustratif d’un état des lieux, du contexte, des institutions, des pratiques et des enjeux autour du rôle du CICR dans la guerre, peut être reçu comme une avancée majeure dans la connaissance de la question. Mais la recherche va plus loin encore que ce qui pourrait se lire comme une simple monographie, prenant en compte toutes les catégories des populations concernées, allant des combattants et militants nationalistes algériens, aux populations civiles en passant par les prisonniers français et les Harkis, que par ceux de l’OAS ; elle vise à l’exhaustivité dans l’analyse des missions du CICR, en mettant au centre les rapports de force qui se nouent entre l’Etat français qui se positionne dans le déni de ce qui est déclaré « évènements d’ordre interne » et des nationalistes insurgés qui visent la sortie de la domination coloniale et l’instauration d’un Etat indépendant.

La première partie de l’ouvrage fait en quelque sorte un état des lieux de la situation générale des internés à partir de la première mission du CICR en 1955. Mission presque subreptice qui démarre sur un accord du bout des lèvres issu d’une réunion familiale entre le président du conseil Mendès France et son parent par alliance le délégué du CICR à Paris, d’une mission concédée à but humanitaire. Le moment est au déni colonial qui reprend l’antienne « l’Algérie c’est la France » et la réponse de Mitterrand appelant à la répression « par tous les moyens ». L’univers concentrationnaire s’élargit, le nombre des détenus augmente corrélativement, les situations se complexifient, les centres se diversifient, passant de la centaine de centres pénitentiaires principaux qui existaient en 1954 à de nombreux lieux, centres, camps, qui font que la population carcérale double en l’espace de deux ans. On a là une photographie « glacée, glaciale » de l’univers carcéral qui s’élargit dans le moment où les responsables français parlent de « pacification ». Les lois qui suivent la radicalisation de la lutte comme la loi du 31 mars 1955 relative à l’état d’urgence et la loi sur les pouvoirs spéciaux de mars 1956, accélèrent et généralisent la répression. Pendant ce qui a été désigné « bataille d’Alger », le nombre d’arrestations est exceptionnellement important. En quelques mois, de janvier à juin 1957, des milliers de suspects sont arrêtés ; plus de 3000 d’entre eux disparaissent définitivement. Ces hommes et ces femmes arrêtés par des militaires ne sont pas déférés devant la justice mais, d’abord, enfermés dans des camps connus sous différentes appellations « centres de groupement », « centres de transit », « centre de tri », « camps dits ʺ de triage ʺ», « centre de triage et d’hébergement provisoire », « centres d’interrogatoire », lieux-dits connus de sinistre mémoire comme la ferme Ameziane à Constantine, la ferme Bousselham à Sétif, la villa Sésini à Alger. Il y avait plus de 200 camps, répartis sur tout le territoire algérien, directement rattachés aux 4 corps d’armée (Alger, Constantine, Oran, territoires du Sud). Près d’une trentaine se trouvaient dans l’Algérois et dépendaient du corps d’armée d’Alger comme celui d’El Biar qu’Henri Alleg nomme « centre de tri ». Centre de Tri dissimulé à la 4ème mission du CICR, qui se trouvait en Alger de mai à juillet 1957 ; centre où Larbi Ben M’hidi, Ali Boumedjel, Maurice Audin, torturés, ont disparu. L’auteure éclaire ce que beaucoup de témoins, intellectuels et acteurs subodoraient, les détentions sans droits et son corollaire, l’innommable, la torture. A cet égard, l’auteure restitue bien les arrière-pensées des dirigeants français au moment du tournant 56, en rendant compte de l’âpreté des négociations préalables aux missions et notamment comment est arrachée la mission qui va correspondre au plus fort de la bataille d’Alger. Le CICR découvre que les militaires leur cachent de nombreux lieux d’internement. Les lieux désignés dans les rapports cités par l’auteure en révèlent des exemples notoires, notamment le CTT de Ben Aknoun en région d’Alger. Jusqu’à la fin de la guerre, le CICR fera toujours le même constat, celui de l’élargissement des lieux de détention non officiels. En août 1959 déjà, le CICR mesure l’étendue de ce qui est caché, son rapport note qu’« il y aurait d’autres centres et camps dans cette région dont les préfectures ignorent l’existence même, pour la simple raison que les détenus y sont gardés par des unités militaires (…) Ce qui est certain, c’est que la situation ne fait que se détériorer.»

Une tentative de typologie des camps

L’ouvrage précise de ce point de vue, de manière très rigoureuse, la diversité des lieux et de leurs statuts. Elle rend compte de la vie carcérale, des conditions souvent infrahumaines avec quelques moments fugaces d’humanité. Une première typologie des établissements d’incarcération est établie. Des centres d’hébergement aux CTT (centres de triage et de transit) en passant par les CMI (camp militaire d’internés pour les rebelles capturés les armes à la main, et faisant partie d’une bande armée ou non), l’auteure, en suivant les actions et visites du CICR, dresse un panorama tout à fait précis et exhaustif de la situation qui prévaut de l’année 1955, première mission, jusqu’à l’année 1958, dans un premier temps, où les autorités font un pas dans la prise en considération relative du statut de prisonniers pris les armes à la main (PAM). Ceux-ci déclarés dangereux, réfractaires à toute récupération, sont internés dans des camps militaires d’internés, spécialisés (CMIS) soit dans une section spécialisée du CMI (SSCMI) et également dans des centres de rééducation des rebelles pris les armes à la main (CDRP) où certains internés sont mis à la disposition des militaires pour des travaux de manœuvre. Sans parler des camps de regroupement où plus d’un million d’algériens sont parqués et surveillés par les SAS (Sections Administratives Spécialisées), les Mokhaznis ou l’armée.

Cette typologie recoupe une spécialisation des centres que l’auteure, transcendant une logique de répression totale, caractérise également de manière détaillée, à travers une sociographie des catégories de populations dominantes qui y sont internées : Lodi , celui des communistes et syndicalistes (118 européens internés à partir de 57), Paul Cazelles qui est celui des militants de la bataille d’Alger, Tefeschoun avec la création d’une section femmes, Arcole qualifié « centre des irréductibles », Bossuet celui « des agitateurs politiques actifs », Berrouaghia, Djorf, Camp Maréchal, Sidi-Chami, Saint Leu, puis plus tard des CMI (14 Centres militaires pour internés) et des CMIS (spécialisés pour « les éléments dangereux » ) Boghar, Ksar Thir etc.… Des statistiques des détenus relevées par le CICR sont également livrées et commentées de manière fine. Le lecteur apprécie le souci d’aller au détail, notamment en prenant en compte les situations concrètes mais aussi les différences sociologiques, notamment de sexe, d’âge, d’origine urbaine ou rurale, de professions, entre les internés. Une attention particulière est portée aux conditions d’internement des femmes, souvent oubliées et pas seulement de celles, les militantes de la « bataille d’Alger », qui étaient mises dramatiquement au-devant de la scène dans le moment.

Dans cette évolution de l’implication graduelle, tenace, têtue du CICR, l’analyse met bien en exergue les contraintes rencontrées par cette organisation, au moment des lois « d’état d’urgence » (mars 1955) et du vote des pouvoirs spéciaux (mars 1956). Le paradoxe relevé est qu’au moment de la bataille d’Alger et de la torture et des disparitions qui se généralisent, il y a trois organisations (une gouvernementale et deux internationales) de contrôle du respect des droits de l’Homme qui officient en même temps en Algérie et que la dissimulation officielle de la répression dans toutes ses dimensions est pleinement assumée.

Les engagements du CICR visant à prendre en compte toutes les dimensions du conflit à travers aussi bien son action dans la prise en charge du statut de prisonniers de guerre des combattants algériens, que sa neutralité dans l’observation des faits, notamment à travers le cas du massacre de Melouza/Beni Ilmane, sont également ici finement éclairés. Cela permet à l’auteure de montrer les limites sur le terrain de cet engagement, notamment la non application de la troisième convention de Genève appliquée aux prisonniers de guerre et la continuation de l’action psychologique développée à l’égard de ces mêmes prisonniers afin de les « retourner ».

Focalisant alors sur le sort des prisonniers aux mains de l’ALN, l’auteure pointe la difficulté qu’il y a à analyser ce qui procède d’actions d’un mouvement révolutionnaire en situation de reconnaissance et où les interlocuteurs et responsables changent au gré des luttes et de la répression. Il en est ainsi de la difficulté de la reconnaissance du CRA (Croissant Rouge Algérien crée officiellement en 1957) par le CICR, qui n’interdit pas pourtant des contacts qui doivent plus aux proximités spatiales (installation des nationalistes en Suisse) et individuelles (liens amicaux tissés entre nationalistes et responsables du CICR), qui sont ici bien rendues. Cette question des prisonniers français dont quatre prisonniers ont reçu la visite de délégués du CICR et une cinquantaine ont été libérés, peu étudiée jusque-là, fait l’objet de développements très fouillés qui éclairent les logiques des nationalistes algériens recherchant là aussi les gains de reconnaissance en tant que belligérants à part entière « en tant qu’Etat » institué.

Pas à pas et fait par fait, l’auteure montre bien les difficultés du CICR à se positionner dans la neutralité, neutralité qui vole en éclat après l’exécution en avril 58 de trois militaires français prisonniers de l’ALN alors que, quelques jours avant, les autorités françaises avaient exécuté Abderahmane Taleb. Celles-ci refusent d’être mises sur le même pied d’égalité que les indépendantistes dans le mémorandum produit par le CICR qui tente une conciliation des positions. Dans le rôle d’équilibre du balancier, dans le même moment où les autorités françaises acceptent une mouture plus souple d’un mémorandum de rappel des droits humanitaires, le CICR enregistre l’adhésion du GPRA aux conventions de Genève.

Le sort des prisonniers français civils est également abordé. Les cas de certains civils, comme celui d’instituteurs enlevés, ont mis au centre, de manière discrète il est vrai, le rôle du CCIR, toujours dans cette même logique d’exigence de reconnaissance des combattants algériens en tant que belligérants à part entière. Ils ont permis également aux combattants algériens de faire valoir leur lutte non pas comme un combat contre les Français, mais contre le système colonial. Ainsi, les cas des instituteurs Paul Dupuy (en 1955), Maxime Picard et Joël Cayes de Baccarat, emprisonnés par l’ALN parce que soupçonnés d’être complices dans l’utilisation de leurs écoles comme centres de tortures pendant les vacances scolaires, ont été et libérés en relations aussi bien de leurs représentants syndicaux que des responsables du CICR discrètement engagés dans les négociations avec le commandement de wilaya. La part prise dans la gestion des dossiers, notamment par le commandant de la Wilaya, le colonel Amirouche, analysée ici notamment dans le moment des exécutions de soldats prisonniers, met à jour les prémices des enjeux de la représentativité du leadership de la lutte dans ses rapports au CICR.

Une volonté d’objectivation des faits

L’ouvrage fait une large part à l’analyse des populations civiles algériennes réfugiées et regroupées. S’agissant des populations réfugiées aux frontières Est et Ouest, l’auteure met bien en exergue les intérêts divergents des principaux acteurs et protagonistes et les enjeux politiques qui en découlent pour les pays frontaliers, Tunisie et Maroc, nouvellement indépendants. Leurs stratégies de prise en compte des intérêts des Algériens, évoluant au gré des contextes et des rapports de force dans leurs relations à l’ancienne puissance coloniale. Un point statistique discuté et actualisé est fait sur le nombre de ces populations, enjeux entre les belligérants, entre deux cent mille et cinq cent mille pour les Algériens et quatre-vingt mille selon les autorités françaises qui y voyaient des otages des nationalistes, un peu moins de trois cent mille selon le HCR. L’auteure éclaire bien les conditions de l’internationalisation de la question à travers le désengagement relatif du CICR au profit du Haut-commissariat aux réfugiés et l’implication des pays frontaliers débordés et inquiets quant aux effets sur leurs politiques internes.

L’auteure revient alors sur le rôle du CICR dans la gestion des regroupements de populations en interne, qui concernent plus d’un million de personnes (selon le rapport Rocard ) et un million huit cent mille regroupés dans plus de mille huit cent camps (selon la Croix Rouge Française qui n’est guère diligente dans leur prise en charge) sans compter ceux qui fuient vers les périphéries des grandes villes où ils s’entassent dans les grands bidonvilles, ou qui sont parqués et enfermés dans les quartiers « dits arabes ou villages nègres ». Le rôle de la Croix Rouge française est requestionné à cet égard et l’auteure montre comment l’action du CICR, assez timide, voire bloquée au cœur du conflit, est relancée à la fin de la guerre en direction de ces populations. La dernière mission permet de constater l’ampleur du déracinement des algériens déplacés. Le CICR évalue le nombre de « regroupés » à plus de 2 000 000, en majorité des femmes et des enfants, répartis dans près de 2 000 camps.

La recherche s’attache à analyser alors les catégories concernées par la fin de la guerre : on retrouve ici principalement pris en compte les activistes français pro-Algérie française. La recherche tente d’éclairer à cet égard la complexité des situations souvent surdéterminées par les implications passées de différentes catégories d’acteurs, militaires ou civils, dans leur fuite en avant meurtrière. L’auteure relève à partir des rapports du CICR que leurs conditions de détention sont incomparablement meilleures dans des centres rénovés, par rapport à celles qui prévalent pour les Algériens. Visant à l’exhaustivité, l’ouvrage ouvre, en conclusion, sur la question de ce qui va caractériser le lendemain de l’indépendance, la situation des disparus français et des harkis, sur laquelle les missions du CICR postindépendance vont porter. L’auteure relève les caractéristiques d’une situation très confuse où les types d’internés, qui recouvrent aussi bien des opposants aux premiers détenteurs du pouvoir, des messalistes que des supplétifs, que les lieux de détention sont divers et inattendus. Elle met à jour des situations très contrastées, plus généralement dramatiques et rompt à cet égard avec les points de vue idéologiques et politiques partisans qui courent ici ou là sur le sort des supplétifs restés en Algérie. Elle appelle de ce point de vue à d’autres travaux proprement algériens, sur la question des harkis, en prenant en compte des archives et mémoires.

Il y a tout au long de ce travail une volonté d’objectivation des faits incontestable. L’auteure cherchant toujours le bon équilibre, la bonne distance, cherchant à ne pas s’impliquer subjectivement dans la relation des faits. La problématique de l’internationalisation de la question algérienne — qui court tout au long de la thèse — avec les résistances françaises à ce processus et le rôle du CICR dans un entre-deux toujours sur le fil du rasoir, est posée d’emblée comme hypothèse explicative des rapports entre les protagonistes du conflit.

On ne trouvera pas dans l’ouvrage, focalisé sur l’univers carcéral organisé et systématiquement implanté en Algérie, appréhendé ici à travers les missions du CICR, des développements sur certaines pratiques qui ont accompagné l’enfermement de larges pans de la population algérienne, pratiques comme la torture, les viols, les corvées de bois, les disparitions, les bombardements de populations civiles, l’usage d’armes non conventionnelles. Le propos central ici est bien l’analyse du rôle du CICR dans le rapport de forces entre l’Etat français signataire pourtant des nouvelles conventions de Genève qui refuse leur application à l’Algérie , considérant que l’insurrection algérienne relève de « troubles intérieurs », et les nationalistes algériens qui cherchent à se faire reconnaitre en tant que belligérants à part entière, comme représentatifs des Algériens en lutte « en tant qu’Etat » institué et par là à internationaliser la question. De ce point de vue, l’ouvrage apporte beaucoup à la connaissance d’autres dimensions du conflit, sinon méconnues du moins sous analysées et toujours minorées. Celle notamment de savoir que, durant ces années de guerre, l’Algérie a fonctionné comme une vaste prison où le droit et la justice ont été bafoués.

Si l’on se base sur les statistiques de différentes sources recoupées et comparées, c’est quasiment un peu plus de trois millions cinq cent mille Algériens, voire quatre millions de personnes, qui ont connu l’univers carcéral, mis systématiquement et méthodiquement en place par les autorités coloniales, soit presque quarante pour cent de la population de l’époque, ce qui est considérable dans une situation où le rapport de forces entre les belligérants en présence était incommensurablement inégalitaire. La recherche éclaire ainsi la systématicité de la répression coloniale, son caractère délibéré, pensé et organisé.

En ceci l’ouvrage fonctionne quelque peu comme un révélateur, du côté français, de quelque chose qui a été tu et qui relève d’une « mémoire négative » où, en demandant de nommer les choses, aux témoins et aux générations, on les retire de leur champ de vision. Et du côté algérien, où on passe, pour reprendre les mots de l’historien Denis Peschanski, auteur de la France des camps, « de lieux sans mémoires, à des mémoires sans lieux », où la quasi-totalité des camps décrits ici ont sinon disparu, ou reproduit pour certains les logiques de la répression. Les Algériens comme les Français, principalement les jeunes générations, ont besoin de savoir. Au-delà des actes politiques de reconnaissance, il y a plus que jamais nécessité d’ouvrir les archives et de permettre et d’accompagner un travail croisé d’historiens des deux rives pour un dépassement de « l’antagonisme des mémoires » voire « d’une guerre de mémoires » toujours là, vers des « mémoires partagées ». Il y a nécessité à aller vers des approfondissements de recherches historiques partagées et à ce que, comme en témoigne le travail accompli dans cet ouvrage, des deux côtés de la méditerranée, les jeunes générations se saisissent de cette histoire pour l’objectiver.