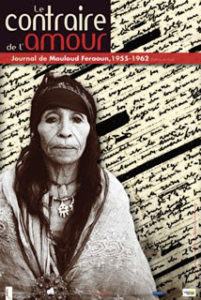

Mouloud Feraoun à l’Odéon

Un événement ! A la hauteur de l’émotion qu’il suscita, quand le théâtre national de l’Odéon à Paris, celui-là même qui a révélé Samuel Beckett ou Jean Genet, lui ouvrit ses portes le 13 février dernier. Mouloud Feraoun. Instituteur du bled, modeste, dont la plume trempée dans la sincérité, permet à sa lucidité d’exploser! Comment ne pas être ébahi par les pages de son journal dont les notations quotidiennes, happées dans la tourmente de la guerre continuent à résonner de toute leur ampleur aujourd’hui? Un document de haut vol, équivalent de « Grandeur et misère du IIIe Reich » de Bertolt Brecht. Universel.

Un événement ! A la hauteur de l’émotion qu’il suscita, quand le théâtre national de l’Odéon à Paris, celui-là même qui a révélé Samuel Beckett ou Jean Genet, lui ouvrit ses portes le 13 février dernier. Mouloud Feraoun. Instituteur du bled, modeste, dont la plume trempée dans la sincérité, permet à sa lucidité d’exploser! Comment ne pas être ébahi par les pages de son journal dont les notations quotidiennes, happées dans la tourmente de la guerre continuent à résonner de toute leur ampleur aujourd’hui? Un document de haut vol, équivalent de « Grandeur et misère du IIIe Reich » de Bertolt Brecht. Universel.

C’est ce dont témoigne le triomphe reçu à l’Odéon par « Le contraire de l’amour », pièce tirée du désormais célèbre journal de Feraoun, donnée par la compagnie « Les Passeurs de mémoire ». Un tonnerre d’applaudissements à Samuel Churin, comédien, qui par son interprétation, reconnaît et sert Feraoun comme un auteur universel, bien enraciné dans son terroir, ainsi qu’à Marc Lauras, violoncelliste, et à Dominique Lurcel, le metteur en scène.

Mais le triomphe fait par les quelques 800 spectateurs offrant un standing ovation de plusieurs dizaines de minutes et les cinq rappels aux artistes, s’adresse d’abord aux écrits de Feraoun, à sa sensibilité et à son courage de tout dire, y compris ses doutes et son incrédulité, tout au long d’une guerre qui a ébranlé bien des certitudes historiques. Que ce discours soit abrité par une institution parisienne aussi prestigieuse que l’Odéon, est d’autant plus louable en ces temps de reflux de l’idée d’inégalités des civilisations. Faut-il rappeler que les idées d’inégalité entre les hommes ont été théorisées par un certain Gobineau et qu’elles ont toujours été sous-jacentes à l’entreprise et à la sanctification de la colonisation comme œuvre de… bienfaisance.

Des millions de morts plus tard, il se trouve encore des ministres en France, pour soutenir avec un cynisme implacable, que les civilisations ne se valent pas.

La vie et la mort, surtout la mort, de Mouloud Feraoun infligent un cinglant démenti à ce type de discours. Cette année, on célèbre le 50e anniversaire de ce 15 mars 1962. Ce jour là, un commando de l’OAS déboule dans une réunion des Centres sociaux, dont Mouloud Feraoun est devenu inspecteur, à Château-Royal sur les hauteurs de la capitale. Les deltas avaient une liste. Ils font sortir de la salle cinq personnes dont Mouloud Feraoun, les plaquent contre un mur et les exécutent.

La fin tragique de Mouloud Feraoun, dans la confusion de ces temps de fin du monde pour la colonisation, est en soi un signe de son appartenance au camp anticolonial. Ceci aurait logiquement dû infléchir la sentence de ces critiques algériens qui, adossés au nationalisme dont ils ont emprunté les œillères, ont dénié à Feraoun jusqu’à l’amour de sa patrie. Il ne l’exprimait pas en puisant dans le bréviaire établi par le clergé du parti unique ! Ils l’ont condamné, bien que victime de l’OAS qui ne tuait pas au hasard ! Comme quoi, Feraoun ne s’est pas fait des ennemis que dans le camp colonialiste. Il s’en fait aussi, à retardement et en son absence, dans celui des crieurs publics de la certitude nationaliste dans une Algérie pourtant désormais indépendante. Cet extrémisme, qui a longtemps sévi tant dans la presse qu’à l’université, celui consistant à donner au prince des gages de patriotisme en tapant sur Feraoun, a heureusement reculé. On reconnaît désormais, que les doutes de Feraoun étaient davantage puisés dans la lucidité sur les conditions de la lutte pour l’indépendance, que dans une foi patriotique supposée friable. Si Mouloud Feraoun a été le fruit de l’école française parce qu’il n’était pas possible de faire autrement à l’époque, si en tant qu’instituteur il a immanquablement baigné dans l’univers scolaire français avec ses auteurs et ses références, il n’a jamais pour autant été « assimilé ». Ni dans sa vie privée qui était celle d’un instituteur kabyle, kabyle avant d’être instituteur d’ailleurs, ni dans sa vie d’auteur. Quel « assimilé » aurait pu écrire « Le fils du pauvre », voyons !

De toute son œuvre, cependant, la plus forte demeure celle qu’il n’avait pas envisagée comme un travail littéraire, mais seulement comme un témoignage. Le journal palpitant d’un témoin sagace dont l’équidistance entre les exactions de l’armée française et certaines outrances du FLN, n’est pas du tout le signe d’une abdication patriotique, mais bien celui d’une modération qui dans l’excès d’aujourd’hui, perçoit la violence de demain. On ne peut que reconnaître à Feraoun une vision anticipatrice, pour ne pas dire prophétique.

Mouloud Feraoun est le seul écrivain connu de sa génération qui a passé toute la guerre parmi les siens, encourant les mêmes dangers qu’eux, avant d’en être aussi un martyr.

Il commence son journal à la date du 1er novembre 1955, à 18h30. Les premiers mots en sont : « Il pleut sur la ville ». Cette notation, au premier jour, porte déjà en elle, toute la tension qui allait accompagner le combat pour l’indépendance de l’Algérie : « Non, vraiment, il n’y a rien à se dire aujourd’hui 1er novembre, jour triste des morts indifférents, des vivants inquiets, des Français qui se refusent de comprendre, des Kabyles qui refusent d’expliquer ».

Il ne nous échappe pas que si Mouloud Feraoun a choisi le premier anniversaire du déclenchement de la guerre de libération en novembre 1954 pour entreprendre son journal, c’est qu’il tenait à commencer par une date symbolique. La volonté de témoigner avec exactitude. Le 14 mars 1962, la veille même de sa mort, il écrivait : « À Alger, c’est la terreur. Les gens circulent tout de même et ceux qui doivent gagner leur vie ou sont obligés simplement de sortir et sortent sans trop savoir s’ils vont revenir ou tomber dans la rue.(…) Bien sûr, je ne veux pas mourir et je ne veux absolument pas que mes enfants meurent mais je ne prends aucune précaution particulière… » Ses dernières lignes sont : « Mais chaque fois que l’un d’entre nous sort, il décrit au retour un attentat ou signale une victime ».

C’est tout simplement bouleversant d’entendre le verbe de Feraoun résonner à l’Odéon. On croirait qu’une justice immanente a levé la forme de sentence qui aurait pu faire sombrer son témoignage, déchirant, intelligent, dans les bas fonds de l’oubli. Il faut savoir gré à ceux qui ont œuvré à cette résurrection.