Algérie: la nécessaire reconnaissance du passé colonial

Si les accords d’Evian ont marqué la fin de la guerre entre l’armée française

et l’Armée de libération nationale (ALN) algérienne, ils ont laissé place à une guerre des mémoires qui s’est poursuivie depuis un demi-siècle. En effet, la

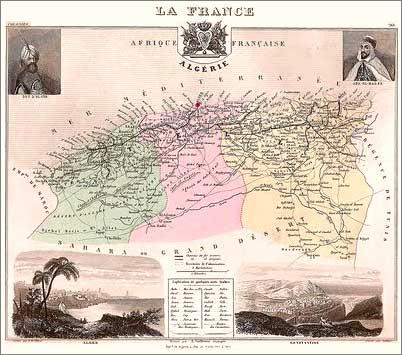

fin de la période coloniale ne s’est accompagnée d’aucun retour des institutions de la République française sur cette page de son histoire. Et, puisqu’elles maintenaient le déni officiel des crimes coloniaux, qu’elles ne disaient rien des causes de cette guerre ni de la légitimité de la lutte des camps qui ’affrontaient, toutes les interprétations différentes de cette page d’histoire ont pu perdurer dans la société française. Et notamment les mythes anciens sur « l’œuvre coloniale civilisatrice » et les «aspects positifs » de la colonisation.

En mars 2012, des forces d’extrême droite se sont opposées aux commémorations de la date du 19 mars, qui est celle du cessez-le-feu décidé dans les accords d’Evian en 1962, et le gouvernement présidé par Nicolas Sarkozy leur a emboîté le pas. Or si, au lendemain de leur signature, le sang a continué à couler, c’est essentiellement à l’OAS qu’on le doit. Cette organisation criminelle refusait l’indépendance de l’Algérie, et a tout fait pour empêcher le processus de transition que prévoyaient les accords d’Evian, compromettant le maintien, après l’indépendance, d’un nombre important de pieds-noirs. Or, sous la présidence de N. Sarkozy, d’anciens responsables de l’OAS ont reçu la Légion ’honneur.

Jusqu’à aujourd’hui, la France officielle a persisté dans le déni de ses crimes coloniaux en Algérie. La reconnaissance, par la République, de ces pages peu glorieuses de son passé est seule à même de jeter un regard apaisé sur cette guerre et de permettre d’entrevoir un avenir meilleur pour les deux pays. Mais, après la loi de 2005 sur la « colonisation positive », les Français ont eu droit lors de la campagne de N. Sarkozy, en 2007, à ses discours sur le « refus de la repentance ».

Une fois élu, il a persisté dans cette voie, dans un but électoral, faisant des clins d’œil de plus en plus explicites aux nostalgiques de l’Algérie française et de

l’époque coloniale en général. Le résultat ? Alors que, pendant une vingtaine d’années, cette fraction de l’opinion ne pesait pas lourd parmi les forces politiques du pays, sont réapparus au grand jour des discours racistes et

colonialistes et ont progressé les forces d’extrême droite qui s’en nourrissent. Cinquante ans après la fin de la guerre d’Algérie, on a assisté à la résurgence

de haines anciennes. Mais ce choix politique, symbolisé par le conseiller de N. Sarkozy, Patrick Buisson, ancien militant pro-OAS lors de la fin de la guerre

d’Algérie, n’a heureusement pas prévalu le 6 mai 2012. A terme, ceux qui s’y accrochent ne feront pas le poids face à la volonté de comprendre des nouvelles générations, au travail des historiens et aux efforts de nombreuses

associations.

Le 8 mai 1945, dans l’est de l’Algérie

Pour progresser vers une perception apaisée du passé, il faut dépasser ce ressassement des mémoires meurtries, il faut accepter la libre recherche historique, à l’écart de toutes les instrumentalisations officielles ; pour qu’une connaissance se développe, sur la base des regards croisés des historiens des deux pays.

Tel était le message essentiel que j’ai eu l’occasion d’exprimer, encore récemment, à l’université de Guelma, en Algérie, lors du colloque annuel qu’elle

organise pour commémorer les massacres du 8 mai 1945. Cette date, en France, marque la fin de l’horreur de la Deuxième Guerre mondiale. En Algérie, elle renvoie à la répression sanglante du Nord-Constantinois, qui signifiait clairement, aux yeux de nombreux Algériens, que l’indépendance de leur pays ne pourrait être obtenue que par les armes.

Ce jour-là, la guerre mondiale prenait fin et un drame commençait en Algérie. Elle se trouva en décalage avec le reste du monde. La répression dans la région de Sétif, Guelma et Kherrata fut pour elle, au contraire, le début d’une tragédie. Alors que la charte de San Francisco venait de proclamer solennellement le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, l’idéologie raciste qui survivait dans sa variante coloniale se montra capable d’autres crimes contre l’Humanité.

Les données historiques les plus fiables indiquent qu’il y eut autour de vingt mille victimes algériennes, ainsi que cent trois Européens tués. Dans les villages

des environs, les hommes de tous âges ont été emmenés dans des camions pour être mitraillés, notamment au bord des gorges de Kherrata, où leurs corps ont été ensuite précipités. Pendant plusieurs semaines, des militaires et des miliciens français ont tiré à vue sur les passants, dans les rues et sur les routes. L’artillerie, l’aviation et les navires de guerre ont bombardé les hameaux. Des soldats algériens, de retour d’Europe où ils s’étaient couverts de gloire dans les batailles comme Monte Cassino, apprirent la disparition de leurs parents. Les horreurs d’Oradour-sur-Glane, ce massacre des villageois, huit cents hommes, femmes et enfants français, par un détachement de SS nazis en juin 1944, qui avaient bouleversé l’opinion française, ont été multipliées alors dans

l’Est-Constantinois, où la répression s’est abattue sur des populations civiles, à une plus grande échelle.

Le combat, dans le pays, pour la démocratie

La méconnaissance en France de cet « autre 8 mai 1945 », en Algérie – une méconnaissance qu’on ne trouve pas seulement à droite – est emblématique de la difficulté de notre pays à regarder en face la page coloniale de son passé. Mais des mouvements contradictoires se manifestent dans l’opinion, qui montrent que le pays se trouve, sur cette question, à la croisée des chemins.

Affronter ce passé n’est pas seulement une question qui intéresse les historiens, c’est une question qui concerne aussi le présent et l’avenir de toute la société. Tout indique qu’elle se demande si elle doit se situer dans la continuité de ce passé, ou en rupture avec lui.

Cette question est directement connectée à certains débats d’aujourd’hui, à certains propos comme ceux tenus par un ancien ministre de l’Intérieur, Claude Guéant, sur la supériorité de certaines civilisations sur d’autres. C’est durant la colonisation des XIXe et XXe siècles qu’on a placé les races et les peuples sur une sorte d’échelle hiérarchique en fonction de leur niveau supposé de « civilisation». Les mentalités forgées durant l’époque coloniale, les représentations qu’elle a encouragées n’ont pas disparu du jour au lendemain. La société française vit un moment où le détour par ce passé est, pour elle,

un passage obligé pour répondre à un certain nombre de questions sur son présent. La responsabilité des historiens est d’apporter l’éclairage de leur discipline, avec toute la rigueur qui la caractérise et en évitant toute instrumentalisation du passé. Mais ce défi n’est pas le seul, car on ne peut

surtout pas faire le jeu d’autorités algériennes qui tentent de tirer parti de la seule stigmatisation du passé colonial pour justifier l’injustice et l’arbitraire, en construisant une histoire officielle qui leur garantisse une légitimité. Un combat pour le changement et la démocratie est engagé dans ce pays, comme il l’est dans tout le monde arabe. En France, la Ligue des droits de l’Homme ne peut

qu’être aux côtés des défenseurs des droits.

______________________________

Célébration autour du cinquantenaire de la fin de la guerre d’Algérie

Deux rencontres organisées ou co-organisées en régions par des militants de la LDH ont marqué le cinquantenaire de la fin de la guerre d’Algérie. Le 11 février 2012, la section LDH de Nice a organisé un colloque sur le thème: «Algérie 1962: pourquoi une fin de guerre si tragique?» C’était l’occasion de revenir sur le rôle de l’OAS, qui s’est opposée à toute recherche d’une solution politique

et a fait de nombreuses victimes, y compris chez les Européens d’Algérie.

Annoncé par une affiche de l’artiste Ernest Pignon-Ernest, il était soutenu

par de nombreuses associations et syndicats.

Parmi les intervenants, Abdelmadjid Merdaci, docteur d’Etat en sociologie,

maître de conférence à l’université Mentouri de Constantine, Pierre Daum,

journaliste, auteur de Ni valise ni cercueil. Ces Européens restés en Algérie

après 1962 (Actes Sud, 2012), l’historien Jean-Pierre Peyroulou, Fatima Besnaci-Lancou, présidente de l’association Harkis et droits de l’Homme, Jean-François Gavoury, président de l’association des victimes de l’OAS (Anpromevo) et Jacques Pradel, président de l’Association des piedsnoirs progressistes et de leurs amis. La réunion a pu se tenir, malgré les tentatives du maire de Nice,

Christian Estrosi, pour l’interdire, et de groupes d’extrême droite pour la perturber.

Au palais des festivités d’Evian où furent signés les Accords, le colloque intitulé

«Sortir de la guerre d’Algérie: regards croisés, regards apaisés», les 17 et 18 mars 2012, a, lui aussi, dû affronter des manifestants qui protestaient contre la tenue de cette rencontre. La LDH en était l’un des organisateurs, avec l’université de Savoie et la société d’histoire régionale La Salévienne. Dans le hall, une exposition sur la guerre d’Algérie, destinée aux établissements scolaires, était présentée par la LDH et l’université populaire de Haute-Savoie.

A Nice et Evian, deux colloques à l’initiative de la LDH

Malgré les fortes pressions exercées sur lui par le gouvernement et le président de la République d’alors, l’initiative était soutenue par le maire d’Evian et député de la Haute-Savoie, Marc Francina. Les participants ont rendu hommage à Camille Blanc, maire SFIO d’Evian assassiné par l’OAS, le 31 mars 1961, au début des négociations. Le colloque avait une «dimension savoyarde», avec

des communications sur le choix de la ville d’Evian et les conséquences

des négociations pour elle, et sur Mgr Duval, héritier spirituel de la résistance haut-savoyarde, évêque de Constantine puis archevêque d’Alger.

Marc Perrenoud, du service historique du ministère suisse des Affaires

étrangères, a abordé le rôle de la diplomatie suisse dans la préparation des Accords.

Sont aussi intervenus les historiens Alain Ruscio, Gilbert Meynier, Gilles Manceron, Yann Scioldo-Zürcher, Dalila Aït El Djoudi et Amar Mohand-Amer, de l’université d’Oran, ainsi que Martine Buron, fille de Robert Buron, un des négociateurs des Accords ; tandis que Louis-Pascal Jacquemond, inspecteur pédagogique régional honoraire et membre de l’Association des professeurs

d’histoire et géographie (APHG), a abordé les évolutions récentes des manuels scolaires français.

Enfin, une table ronde a rassemblé des représentants des associations Coup de soleil et Anciens appelés et amis de l’Algérie contre la guerre (4ACG). Les deux jours ont été conclus par les allocutions de Jean-Philippe Ould-Aoudia, président de l’association Les Amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs

Compagnons, et de Mireille Bertho, au nom de la Ligue des droits de l’Homme. A Nice comme à Evian, des représentations ont été données de la pièce Le Contraire de l’amour, d’après le Journall (1955-1962), de Mouloud Feraoun, une production de la compagnie Passeurs de mémoires, mise en scène par Dominique Lurcel, avec le comédien Samuel Churin et Marc Lauras au violoncelle.