Les camps de harkis en France1

D’anciens supplétifs réussissent à trouver refuge, parfois avec des membres de

leur famille, dans des casernes de l’armée française en Algérie, puis sont transférés en France, souvent avec l’aide de militaires qui bravent les ordres officiels visant à décourager leur accueil et menaçant de sanctions ceux qui aideraient leur rapatriement.

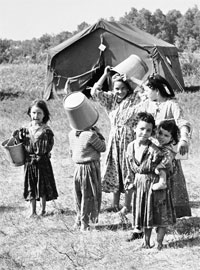

Quelque 40 000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, sont

regroupées dans les camps du Larzac et de Bourg-Lastic, ouverts dès juin 1962, puis ceux de Rivesaltes, Saint-Maurice-l’Ardoise, Bias et La Rye-Le Vigeant, ouverts durant l’automne. Tandis que plus de 10 000 anciens supplétifs et membres de leur famille arrivent en France par leurs propres moyens, mêlés au flux des rapatriés européens et parfois avec l’aide de certains d’entre eux, et s’y installent sans passer par l’accueil officiel.

Ils y subissent de plein fouet la persistance des discriminations coloniales, à

commencer par l’imposition d’une procédure de réintégration dans la nationalité

française, alors qu’on leur avait assuré en 1958 qu’il n’y avait désormais en

Algérie « qu’une seule catégorie de Français… »

Par ailleurs, ils sont traités différemment des « rapatriés », terme réservé, de

fait, aux rapatriés d’origine européenne. Le général de Gaulle déclarant

lui-même au conseil des ministres du 25 juillet 1962 : « Le terme de rapatrié ne s’applique évidemment pas aux musulmans : ils ne retournent pas dans la terre de leurs pères ! Dans leur cas, il ne saurait s’agir que de réfugiés ! ».

Répartis dans 75 « chantiers – ou hameaux – de forestages » fermés et soumis

à un règlement quasi-militaire, exclus explicitement des dispositifs destinés

aux seuls rapatriés européens, comme ceux concernant l’endettement

contracté en Algérie ou le logement en HLM, ils sont délibérément marginalisés.

Et sous l’effet de ce traitement discriminatoire, se constitue en France un

groupe de personnes – des deux sexes et de tous âges – qu’on désigne comme

« les harkis ». Une communauté qui ne se confond pas avec les hommes qu’on

avait, de 1956 à 1962, appelés « harkis » en Algérie, dont la plupart ont

continué à y vivre, parfois sans encombre, mais beaucoup étant victimes, ainsi

que leurs enfants, de discriminations persistantes et inadmissibles.

Camps, hameaux forestiers, cités d’accueil2

- Cinq camps de transit : Le Larzac (Aveyron), Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme), Saint-Maurice l’Ardoise (Gard), Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et La Rye (Vienne) ;

- Deux cités d’accueil jusqu’en 1976 : Bias (Lot et Garonne) et Saint-Maurice l’Ardoise (Gard);

- 75 hameaux de forestage : Pertuis, Apt, Cucuron, Ongles, Manosque, La Roque d’Anthéron, Fuveau, Jouques, Saint-Maximin, Brignoles, Rians, Le Muy, Collobrières…

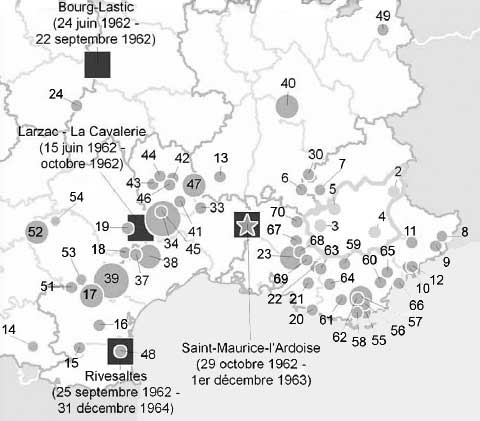

Une carte permet de situer ces lieux d’implantation qui pour la plupart se trouvent dans le Sud-Est de la France3

- Allier : 1 Noyant (Saint-Hilaire)

- Alpes-de-Haute-Provence : 2 Jausiers, 3 Ongles, 4 St André-les-Alpes, 5 Sisteron

- Haute-Alpes : 6 Rosans, 7 Montmorin

- Alpes Maritimes : 8 Breil sur Roya, 9 L’Escarène, 10 Mouans-Sartoux, 11 Roquestéron, 12 Valbonne

- Ardèche : 13 Largentière

- Ariège : 14 Montoulieu

- Aude : 15 La Pradelle, 16 St Martin des Puits, 17 Pujol de Bosc

- Aveyron : 18 Brusque, 19 St Rome de Cernon

- Bouches-du-Rhône : 20 La Ciotat, 21 Fuveau, 22 Jouques, 23 La Roque D’Anthéron

- Cantal : 24 Chalvignac

- Charente-Maritime : 25 La Tremblade

- Côte-D’Or : 26 Baigneux les Juifs, 27 Vanvey sur Ouche, 28 Is-sur-Tille

- Dordogne : 29 Lanmary

- Drôme : 30 Beaurières

- Corse-du-Sud : 31 Zonza

- Haute-Corse : 32 Casamozza

- Gard : 33 La Grand Combe, 34 Villemagne (St Sauveur des Pourcils)

- Haute Garonne : 35 Juzet d’Izaut

- Gers : 36 Mirande

- Hérault : 37 Avène Truscas, 38 Lodève, 39 St Pons de Thomières

- Isère : 40 Roybon

- Lozère : 41 Cassagnas, 42 Chadenet – La Loubière, 43 Chanac – Cultures, 44 Mende, 45 Meyrueis, 46 St Etienne du Valdonnez, 47 Villefort

- Pyrénées-Orientales : 48 Rivesaltes

- Haute-Savoie : 49 Magland

- Saône et Loire : 50 Glennes (Roussillon en Morvan )

- Tarn : 51 Arfons les Escudiers, 52 Puycelci – La Grésigne, 53 Anglès, 54 Vaour

- Var : : 55 Bormes, 56 Collobrières, 57 Gonfaron, 58 La Londe, 59 Montmeyan, 60 Le Muy, 61 Néoules, 62 Pignans, 63 Rians, 64 Saint Maximin, 65 St Paul en Forêt, 66 Aigue-Bonne (St Raphaël)

- Vaucluse : 67 Apt, 68 Cucuron, 69 Pertuis, 70 Sault

- Source : Fatima Besnaci-Lancou et Gilles Manceron, Les harkis dans la colonisation et ses suites, éd. de l’Atelier, 2008.

- Basé sur un travail d’Abderahmen Moumen, docteur en histoire, chargé de recherches historiques au mémorial de Rivesaltes.

- Carte réalisée pour le livre Les harkis dans la colonisation et ses suites, par Edwige Garnier, Maître de conférence, Université de Limoges, et Abderahmen Moumen.