par Alain Ruscio, pour histoirecoloniale.net

L’historien Alain Ruscio retrace ici l’histoire de la guerre du Rif : une guerre de libération nationale menée dans le nord du Maroc, alors sous protectorats espagnols et français, par Abdelkrim El Khattabi pour y instaurer une République du Rif à partir de 1921. Et une guerre coloniale franco-espagnole de haute intensité pour écraser cette insurrection d’envergure, sans que cette région du Maroc n’ait jamais été entièrement « pacifiée ». Dans notre prochaine édition, nous reviendrons sur deux aspects particuliers de cette séquence historique : la guerre chimique menée dans l’entre-deux-guerres par l’Espagne et la France contre les Rifains insurgés et la grève générale de protestation appelée en France en octobre 1925 contre cette « sale guerre ».

Abd el-Krim, pendant son interview par Luis de Oteyza pour le journal La Libertad, 8 août 1922

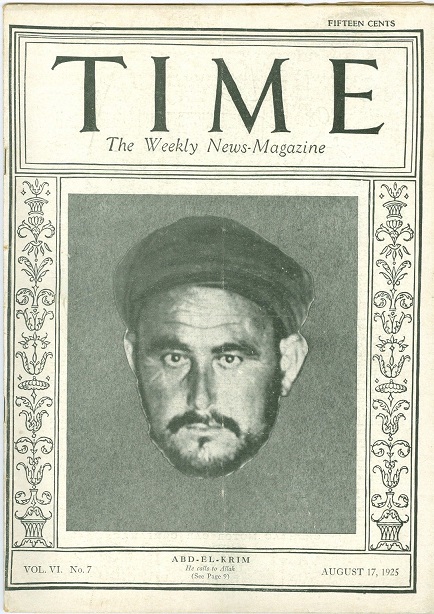

Le Rif, à l’extrême nord du Maroc, a toujours été un pays siba, autonome, voire rebelle à l’égard des autorités[1]. Mohammed ben Abdelkrim El-Khattabi, couramment appelé Abd el-Krim, un Rifain issu d’une grande famille, vivant dans la partie espagnole du Maroc, leva l’étendard de la révolte en 1921. Au plus fort de la guerre, Abd el-Krim disposera de 75.000 hommes, pour seulement 30.000 fusils. En face, la France et l’Espagne (auxquelles il faut ajouter une escadre d’aviateurs américains, épisode oublié) aligneront un corps expéditionnaire énorme (120.000 combattants, 400.000 supplétifs), disposant d’une supériorité matérielle écrasante : 130 bataillons, 63 batteries, 5 compagnies de chars, 44 escadrilles aériennes, pour 216 avions[2], utilisant les armes les plus terribles – dont des bombes chimiques. Ce n’est qu’après cinq années d’une lutte disproportionnée qu’Abd el-Krim dut se rendre, dans l’honneur. Les contemporains furent conscients que la guerre du Rif, même perdue par les insurgés, marquait une étape dans l’histoire. Le correspondant du Times, au Maroc, William Harris, qui connaissait particulièrement bien le pays, la qualifia dès 1926 de guerre « qui n’a jamais eu de pareille dans l’histoire coloniale »[3]. Et le fait est que, jusqu’aux deux conflits majeurs de la décolonisation tragique, ceux d’Indochine et d’Algérie, la France n’avait jamais eu à affronter de guerre aussi difficile[4]. Des comparaisons prestigieuses furent faites : abd el-Krim avait été le « Vercingétorix berbère »[5] ou, plus récemment, le « Che Guevara maghrébin »[6]– ce même Che qu’il rencontrera à la fin de sa vie.

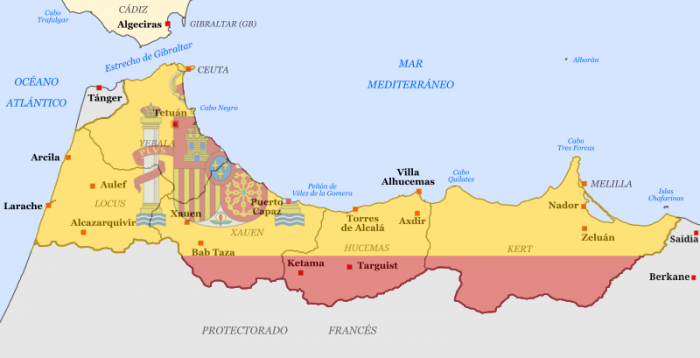

Carte espagnole du Nord du Maroc indiquant les limites des protectorats espagnols et français

Localisation et extension de la République du Rif (par Tyk sur Wikipédia)

Quatre guerres ?

Mais faut-il employer le singulier pour qualifier ce conflit ? En fait, il y eut quatre phases. De 1921 à mai 1925, les Rifains combattent les seuls Espagnols. De mai à juillet 1925, Lyautey, résident général, lance les troupes françaises dans le combat. À partir de la prise en main de la situation militaire par Pétain, une phase aigüe, de juillet 1925 à mai 1926, oppose les Rifains aux armées espagnoles et française unies. Enfin, après la reddition d’Abd el-Krim, au printemps 1926, se met en place un état de tension parfois qualifié de guerre larvée, certes bien moins intense, mais entravant en permanence la pacification.

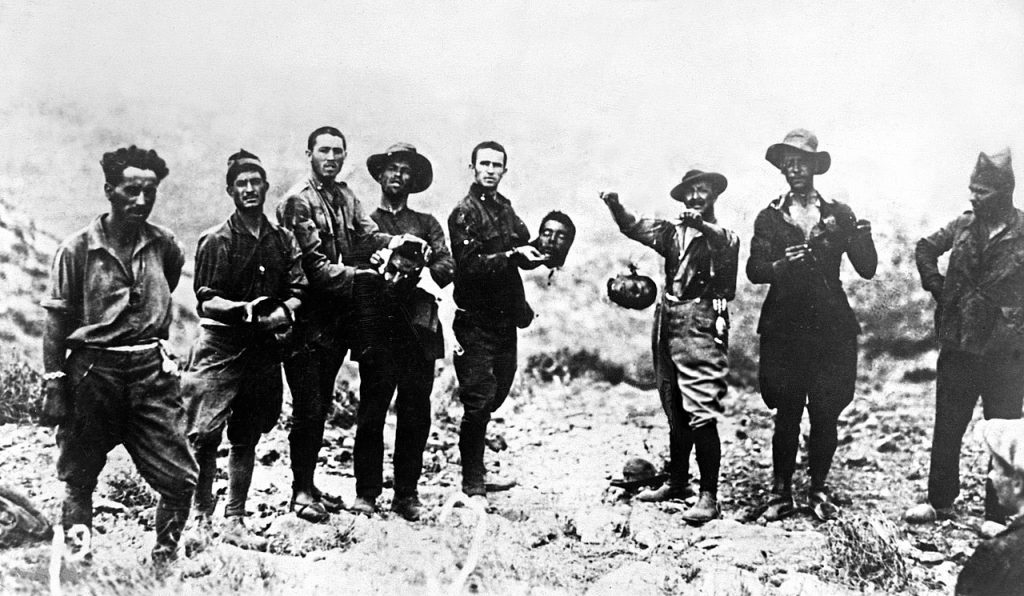

Combattants rifains (1922)

La phase espagnole

Cette guerre fut d’abord un affrontement entre les Espagnols et les paysans armés du nord du Maroc. De durs combats avaient déjà eu lieu avant même le traité de Fez (30 mars 1912) : de juillet 1909 à mai 1912, on a pu parler d’une (première) « véritable guerre »[7]. Après l’instauration du Protectorat, Abd el-Krim, un temps partisan de l’entente avec les Espagnols, se retourne contre eux et entame dès 1921 la lutte contre la présence coloniale. L’armée espagnole – dans laquelle le commandant Franco commence une longue carrière – va de déroute en déroute. Lors du principal revers, celui d’Anoual, en juillet 1921, les Espagnols perdirent entre 13 et 19.000 morts[8].

Abdelkrim combattant les Espagnols à la bataille d’Anoual en juillet 1921 (Archives nationales d’Outre-Mer)

Le 1er février 1922 est proclamée une République confédérée des tribus du Rif, qui a son gouvernement, son président, Abd el-Krim, son drapeau, sa monnaie… Le 6 septembre 1922, Abd el-Krim, profitant d’une réunion de la SDN, à Genève, adresse un lettre aux participants : « Le Rif est actuellement le théâtre d’une guerre, une guerre injustifiée aux yeux du seigneur, qui causera la destruction inutile de beaucoup d’Espagnols et de Rifains (…). Le Rif a mené une existence libre et ses hommes sont sacrifiés actuellement dans la défense de leur liberté et de leur religion. Le Rif ne s’oppose pas à la civilisation moderne ; il n’est pas non plus opposé aux projets de réforme ni aux échanges commerciaux avec l’Europe. Le Rif aspire à l’établissement d’un gouvernement local : c’est un point fondamental pour la protection de ses propres droits ainsi que des droits des étrangers, conformément aux clauses des accords commerciaux qui lient les puissances européennes aux puissances d’Afrique occidentale (…). Le Rif est soucieux d’établir un système de gouvernement pour lui seul, qui dépende uniquement de sa propre volonté; il veut établir ses propres lois et ses traités commerciaux afin d’être le protecteur de ses droits sur le plan intérieur et international. L’Europe ne peut refuser un gouvernement de ce genre, tant qu’il ne s’oppose en aucune façon aux droits des Européens ou aux réformes ou à la civilisation »[9].

Troupes de la Légion espagnole exhibant des têtes de Rifains décapités (Anonyme)

L’entrée de la France dans le conflit : l’ère Lyautey

On sait aujourd’hui qu’Abd el-Krim fit au sultan Mohamed ben Youssef des offres de coopération contre les étrangers. Devant la passivité – ou l’impuissance – du Sultan, il passe à l’offensive contre le Maroc français : un empiètement sur le territoire du haut Ouergha (avril 1925)[10]. Occasion rêvée pour la France coloniale de tenter de le mater : « L’action militaire entamée par le maréchal Lyautey, à une vingtaine de kilomètres de la frontière, n’a d’autre but que de dégager certains postes avancés et de punir les révoltés » (Agence Havas, Communiqué, 1er mai 1925)[11]. Derrière cette phrase se cachent de premières vraies opérations de guerre. Lyautey, qui a compris le danger, demande immédiatement des renforts, qu’il n’obtiendra d’ailleurs que parcimonieusement. En tout cas, dès les premiers jours, l’artillerie lourde et l’aviation sont utilisées : « Nos troupes infligent aux Riffains une sévère défaite (…). Les opérations continuent dans de bonnes conditions et il y a lieu de signaler le rôle important qu’y joue l’aviation » (Le Petit Parisien, 5 mai 1925)… « Le Maréchal Lyautey reçoit des renforts d’artillerie lourde » (Le Petit Parisien, 9 mai 1925). Ce même mois a lieu un premier grand débat à la Chambre. Paul Painlevé, président du Conseil, mais aussi ministre de la Guerre, affirme haut et fort que la France est le pays agressé et qu’elle saura se défendre : « Si, entre l’Ouergha et Fez, il n’existe pas d’obstacles naturels, il y a la France avec toutes ses forces. Dans le cas où il se trouverait des Français pour reculer devant les responsabilités d’une telle politique, je veux qu’ils mesurent avec moi toutes les conséquences de leur abdication. Ce n’est pas seulement Fez qu’il faudrait abandonner à cette ruée de fanatisme islamique, c’est tout le Maroc, c’est toute l’Algérie, c’est l’Afrique du Nord, toute cette Afrique civilisée par les initiatives françaises, sillonnée des traces de l’audace française. S’il est ici des hommes qui soient prêts à souscrire à cet abandon, tant pis pour eux ![12] » (28 mai 1925)[13].

Mais, au fond d’eux-mêmes, les décideurs politiques savent bien que l’offensive d’Abd el-Krim a sérieusement ébranlé la domination française. Début juin, Le Figaro, toujours bien renseigné, titre : « Un temps d’arrêt au Maroc. Pour des opérations de plus grande envergure, nos troupes se préparent » (Le Figaro, 3 juin 1925).

À ce moment, ce n’est pas encore annoncé, mais les « opérations de plus grande envergure » vont avoir une figure : le maréchal Pétain[14], le vainqueur de Verdun, selon l’hagiographie d’alors, en tout cas l’officier supérieur le plus prestigieux du pays, inspecteur général des Armées.

Philippe Pétain et Hubert Lyautey en 1925 – Agence de presse Meurisse – Domaine Public via Wikimedia Commons

Pétain supplante Lyautey

À l’été 1925, la situation a encore empiré. Tout le Rif est en ébullition, bien des postes français sont isolés, Fez paraît menacée. Les autorités françaises sont extrêmement inquiètes de la tournure des événements et ne sous-estiment nullement l’offensive rifaine (les pertes de l’armée d’occupation sont alors de 13.540 hommes, dont 3.300 Français[15]).

La personnalité et la politique de Lyautey sont de plus en plus remises en cause à Paris. En juin, Painlevé vient visiter le front. Il fait une escale à Barcelone, où il déclare à des journalistes espagnols qu’il est partisan d’un « accord franco-espagnol » et d’une « collaboration » qui permettraient « une soumission complète du Rif »[16]. Painlevé, malgré les démonstrations d’amitié au maréchal, semble ne pas, ou ne plus, lui faire confiance. Camouflet pour Lyautey, la conférence de presse qui achève le voyage est tenue de concert par Painlevé (questions politiques) et par son chef de cabinet, le général Jacquemot (questions militaires). Ni l’un, ni l’autre, ne prononcent le nom de Lyautey[17]. Le 23 juin, le président du Conseil présente aux députés les conclusions de son voyage. Le nom de Lyautey n’apparaît pas une seule fois tout au long de son discours fleuve !

Le 14 juillet, le gouvernement décide d’envoyer en inspection Pétain. La presse conservatrice, qui critique discrètement Lyautey depuis le début de l’offensive d’Abd el-Krim, exprime son « soulagement »[18]. Le sens de la mission Pétain est net : « Il faut renforcer les effectifs, il faut de l’aviation, il faut intensifier notre action »[19]. Mais cette mission a également une signification diplomatique : la seule parade imaginable est de sceller un pacte avec les Espagnols. C’est donc le gouvernement du Cartel des gauches, dirigé par le Parti radical, soutenu par la SFIO, qui va entamer le processus de coopération avec l’une des premières dictatures d’extrême droite d’Europe (le général Miguel Primo de Rivera[20] avait pris le pouvoir par un coup d’État en septembre 1923). Avec Lyautey, il n’en était pas question. Avec Pétain, les relations devaient s’arranger.

Le Figaro, sans doute missionné par le quai d’Orsay, prépare le terrain. En juin, son envoyé spécial à Madrid rencontre Primo de Rivera. L’article est tout en louanges. L’« homme d’État éminent » brûle d’un « ardent patriotisme » ; il n’est pas le « dictateur » que ses adversaires décrivent, mais un « réformateur » qui a « accompli une vraie révolution, sans secousse, sans heurt, sans violence, sans une goutte de sang versé ». Mais l’essentiel est dans l’appel à la coopération franco-espagnole au Maroc. La parole est laissée au dirigeant espagnol : « Il s’agira de faire passer ces populations, indomptées jusqu’ici, de l’état anarchique à l’état social (…). Lourde charge, certes, pour la France et l’Espagne, mais à laquelle elles ne peuvent se dérober sans déshonneur, puisqu’elles se sont engagées devant les autres nations à mener à bien cette œuvre civilisatrice (…). Aujourd’hui, plus que jamais, la France et l’Espagne sont dans l’obligation de terminer rapidement la tâche qui leur a été confiée, sous peine de voir le territoire marocain transformé par des aventuriers et des agitateurs venus d’un peu partout en un foyer de continuelles agitations » (Entretien, Le Figaro, 8 juin 1925). Fin juillet ont lieu à Madrid, puis à Ceuta, de premiers entretiens Pétain-Primo de Rivera. C’est à cette occasion, semble-t-il que Pétain rencontrera pour la première fois Franco[21], devenu colonel et patron de la Bandera, la Légion espagnole.

Reste à régler le problème des relations entre les deux prestigieux maréchaux français, Lyautey et Pétain. Le premier, en poste à Rabat depuis 13 ans, considère un peu le Maroc comme son fief. Même si la mission de Pétain n’a officiellement qu’un objectif militaire, il ne peut la considérer que comme un désaveu. Il est d’autant plus furieux que, le 14 juillet, lorsque Painlevé annonce la mission de Pétain, il précise que des renforts – ces mêmes renforts que Lyautey réclame depuis des mois – seront envoyés.

Pétain arrive à Rabat dès le 17 juillet. La cohabitation est orageuse. Le tournant a lieu en septembre. Lyautey, rappelé à Paris, y est l’objet de remontrances des politiques et, surtout, y apprend la nomination de Pétain comme Commandant en chef, qui passe donc d’une mission temporaire à une fonction permanente : « Le Conseil a approuvé les décisions prises par le président du Conseil, ministre de la Guerre, organisant le commandement unique des opérations militaires sous la haute autorité militaire du maréchal Pétain (…). Le maréchal Pétain a la direction suprême des opérations militaires. Il est le chef unique. L’opinion unanime lui sera reconnaissante de mettre encore une fois au service du pays sa méthode, ses facultés d’organisation, sa connaissance profonde de toutes les ressources de notre armée » (Gouvernement français, Communiqué, 2 septembre 1925)[22].

C’en est trop pour Lyautey. De retour au Maroc le 15 septembre, il démissionne le 24. Il est remplacé par Steeg, mais c’est Pétain qui a désormais les pleins pouvoirs militaires.

Français et Espagnols contre Rifains

L’initiative concertée peut commencer : les Espagnols débarquent au nord (Alhucemas, 8 septembre 1925) pendant que les Français attaquent par le sud. Début décembre, la presse annonce que Pétain va se rendre de nouveau à Madrid[23]. Primo de Rivera déclare devant le Conseil des ministres du 8 décembre 1925, que la France, « désirant donner une preuve de ses sentiments d’amitié envers l’Espagne, avait décidé qu’une visite serait faite prochainement à Madrid par le maréchal Pétain, et peut-être par une autre personnalité française »[24]. Les deux hommes se rencontrent effectivement le 25 du même mois, à Madrid, puis le 28, à Tétouan, afin de combiner leurs opérations[25].

Abd el-Krim en couverture de Time le 17 août 1925

Lors de l’hiver 1925-1926, le territoire d’Abd el-Krim fait désormais figure de forteresse assiégée. Comme il l’avait promis, Pétain mène une guerre de grande envergure. Le gouvernement lui a accordé les moyens demandés. Alors qu’en juillet, Lyautey n’avait obtenu que 2 bataillons de renforts, le nouveau commandant en chef en obtient 36 !

Il rentre en France le 6 novembre. À son arrivée à Marseille, il lâche : « Abd el Krim est encerclé. Il n’est plus à craindre. L’action militaire est terminée. Je passe la main à la politique »[26]. « L’action militaire est terminée »… Ce n’est alors vrai qu’en partie. Il reste l’ultime assaut. Mais on peut penser qu’avec cette formule, il embarrassait son illustre prédécesseur : (Pétain avait réussi là où Lyautey avait piétiné)… et son successeur, le général Boichut (si Abd el-Krim ne s’était pas rendu, c’eût été sa faute). Quant à la formule « Je passe la main à la politique », elle faisait allusion aux pourparlers d’Oujda, entre Abd el-Krim et des émissaires français, qui échouèrent. Le militaire Pétain était également un fin – mais ô combien calculateur – politique : dans tous les cas de figure, il apparaissait comme le seul vainqueur, il dégageait sa responsabilité de tout échec éventuel…

Début 1926, la guerre prend une autre dimension. Les Français alignent 48 bataillons, 17 batteries, 2 compagnies de chars et 3 escadrilles d’avions[27]. Les armes chimiques, que Paris avait longtemps refusées à Lyautey, font désormais partie de l’arsenal français. L’offensive finale est déclenchée le 8 mai 1926. Finalement, face à la supériorité mécanique des armées française et espagnole, Abd el-Krim se soumet, le 27 mai. Récit de cet épisode : « Un goumier surgit sur un cheval essoufflé. “Abd-el-Krim“, dit-il, et sa figure bronzée est joyeuse. Aussitôt chacun se place ; les trompettes et les clairons sonnent le “garde à vous“ et les troupes se figent. Le cortège est maintenant arrêté devant le général Ibos et le colonel Corap, debout sur le terre-plein. Les cavaliers mettent pied à terre et l’un d’eux, un homme trapu, aux mollets énormes, vêtu comme un indigène riche, s’avance avec aisance vers le général, encadré par le capitaine Suffren et le lieutenant de vaisseau Montagne[28] qui sont radieux. L’interprète s’approche, tandis que le capitaine Suffren présente l’inconnu au général. “Voici, dit-il, Si Ahmed Abd-el-Krim qui renonce à la lutte et se confie à la générosité de la France“. Et l’interprète traduit aussitôt la réponse : “Il n’aura pas à le regretter ; je le remercie de sacrifier sa liberté pour que Français et Riffains vivent désormais en paix. Il s’est bien battu, et mon pays estime les guerriers braves“. Tandis que l’interprète parle, Abd-el-Krim l’écoute avec attention et son regard aigu cherche une arrière-pensée dans la physionomie du général. Sa figure basanée, qu’encadre une fine barbe noire, révèle l’intelligence, l’astuce et l’énergie ; sa contenance est aisée et digne, et l’on croirait voir un paisible caïd conversant avec quelque grand chef en tournée d’inspection chez les tribus du bled maghzen. “Je sais que la France est généreuse, et j’appelle sur toi la bénédiction d’Allah“, fait-il traduire, sans émotion apparente ; puis il serre cordialement la main que lui tend le général… » (Pierre Khorat, Le Correspondant, 10 août 1926).

La presse conservatrice exulte : « La fin de l’aventure marocaine. Abd el Krim s’est rendu. Il s’est réfugié dans nos lignes » (Le Figaro, 27 mai)… « La soumission du faux Rogui[29]. Abd el Krim s’est présenté hier matin aux avant-postes français près de Targuist » (Le Matin, 28 mai)… avec toutefois une nuance de respect pour le combattant : « La capitulation d’Abd-el-Krim. Le chef rebelle a été accueilli par nos troupes “comme un ennemi vaincu ayant fait preuve de qualités militaires“ » (La Croix, 28 mai).

Le 14 juillet suivant, sous l’Arc de Triomphe, le général Primo de Rivera, « pantalon rouge vif soutaché d’argent, tunique bleu sombre coupée du cordon de la grand-croix de la Légion d’honneur, shako pastel et or que couronne un plumet blanc »[30], est l’invité d’honneur. Il est entouré du président Doumergue, d’Aristide Briand, président du Conseil[31] et, pour faire bonne mesure, du sultan Moulay Youssef.

Lors de la reddition d’Abd el Krim, seule, de toute la presse nationale, L’Humanité fit preuve de déception et chercha un titre mobilisateur, reléguant la nouvelle de la reddition en second sous-titre : « Ce n’est pas la paix au Maroc. L’invasion impérialiste se heurte à la volonté des peuples. Aujourd’hui, Abd el Krim sera prisonnier à Taza » (28 mai). Les communistes poursuivirent leur campagne.

Combien de morts ?

On a déjà cité supra les chiffres des pertes espagnoles – énormes – pour la seule bataille d’Anoual (13 à 19.000 morts). Si, par la suite, les soldats espagnols furent moins en première ligne une estimation dépassant les vingt milliers de morts est minimale. Le corps expéditionnaire français aurait perdu 12.000 hommes, dont une majorité d’auxiliaires (9.000 Marocains, Algériens, Sénégalais ou présentés comme tels). Du côté rifain, le chiffre serait élevé : certaines sources, invérifiables, évoquent la mort de 100.000 hommes, combattants et civils confondus, tant il est difficile dans ce type de conflit de discerner entre ces deux catégories.

Une « pacification » jamais totalement achevée

Après la reddition d’Abd el-Krim, il y eut encore bien des combats au Maroc. Il est curieux de constater qu’à chaque fois, les officiels français voulurent affirmer à toute force qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle guerre du Rif.

Il fallait d’abord réduire la tache de Taza. Cette appellation désignait une bande de terre de 100 km sur 50, en pays chleuh, sur l’axe Oujda-Fez. Tant qu’elle n’était pas pacifiée, les communications françaises restaient menacées[32]. À la Une du même Petit Parisien qui décrivait avec émotion la cérémonie du 14 juillet 1926, on pouvait lire que la « grande offensive pour la réduction de Taza » avait réussi[33]. Pendant des mois, la presse française continua pourtant à décrire les opérations de « nettoyage » contre les « irréductibles ».

En juin 1929, le poste d’Aït Yacoub, dans l’Atlas, est encerclé par des dissidents durant deux semaines. Des officiers et des soldats français sont tués. L’opposition de droite, au Parlement, craint une contagion. Réponse du ministre de la Guerre du moment… qui avait été président du Conseil justement lors de la première partie de la guerre du Rif : « Non, la guerre du Rif n’a aucun rapport avec les incidents lancinants, parfois humiliants, parfois douloureux et cruels, qui se produisent encore sur la ligne de dissidence du Sud (…). Les familles françaises, éprouvées par la grande guerre, éprouvées encore par la guerre du Rif, peuvent être rassurées » (Paul Painlevé, Chambre des députés, 25 juin 1929).

En août 1933, nouvelle insurrection, toujours dans l’Atlas. Réaction d’un journaliste alors très lu : « Nous ne sommes au Maroc que depuis 1907, et il y a eu le Rif. Le Rif… On souhaiterait que le souvenir de ce cyclone qui, en 1925, fit sauter le nord du Maroc, fût sans cesse présent à l’esprit de ceux qui ont la charge du protectorat. Une nouvelle aventure nous rejetterait a la mer » (Louis Roubaud, Le Petit Parisien, 27 août 1933).

En 1936, un pilier du parti colonial, J. Ladreit de Lacharrière, sous l’égide du Comité de l’Afrique française publie une brochure intitulée La pacification du Maroc, 1907-1934[34]. Nous sommes alors dix ans après la fin de la guerre du Rif. L’armée française contrôle certes le terrain. Mais le Maroc est-il réellement pacifié ? Le fut-il jamais ?

Abd el-Krim après la guerre

Que faire d’Abd el-Krim, un prisonnier bien encombrant, trop célèbre pour être éliminé, danger potentiel par son charisme auprès des populations colonisées ? Il resta quelques mois à Fez, qu’il quitta le 27 août. Les autorités choisirent de l’exiler en terre française, sur l’île de La Réunion, contre la promesse de s’abstenir de toute activité politique.

Abdelkrim à La Réunion, en compagnie de familles « indo-musulmanes ». Crédit : Thierry Malbert, L’exil d’Abdelkrim el Khattabi à La Réunion (1926 – 1947) (Orphie, 2016)

Il y restera vingt années. En mai 1947, le gouvernement accepta son transfert vers la métropole pour raisons médicales, mais il profita d’une escale à Port-Saïd pour s’évader. Même pour le nationalisme marocain, cependant, Abd el-Krim était devenu encombrant. Les militants ne pouvaient guère évoquer la guerre du Rif sans égratigner le Makhzen – dont ils recherchaient la caution et l’alliance de fait. Le leader de l’Istiqlal, Allal El-Fassi, se rendit au Caire en 1947 pour y rencontrer le vieux combattant rifain. Mais le dialogue tourna court[35].

Abd el-Krim reprit alors son combat – cette fois par le verbe –, multiplia les déclarations accusatrices contre le colonialisme : « Nous voulons d’abord l’indépendance complète, ensuite l’abolition du protectorat français » (juillet 1947)[36]. Mais, pour le combattant, cette indépendance n’est imaginable que par l’unification des combats marocain, algérien et tunisien. Le 9 décembre 1947, il fonde le Comité de Libération du Maghreb arabe. « Des milliers mourront si la France n’accorde pas l’indépendance à l’Afrique du Nord », déclare-t-il (septembre 1949)[37]. Prédiction qui sera hélas amplement vérifiée.

Un véritable internationaliste

Mais Abd el Krim, en véritable internationaliste, élargit encore l’horizon. Il leva une légion de volontaires arabes pour combattre en Palestine contre le sionisme. Un épisode peu connu montre l’étendue de son aura, bien au delà des frontières du Maroc. Durant la guerre d’Indochine, Ho Chi Minh contacta Abd el-Krim[38] et lui demanda de rédiger un appel à la désertion à destination des soldats maghrébins. Ce qu’il fit : « Choisissez le camp de ceux qui défendent la liberté et affrontent la mort pour l’indépendance dans le but de se libérer de ce que vous endurez vous-même de la part du colonialisme ». Cet appel fut distribué par les activistes du Viet Minh[39].

Il faut également signaler son influence – inattendue – sur la révolution cubaine[40]. Un oublié de l’histoire, Alberto Bayo, avait participé, côté espagnol, à la guerre du Rif. Mais, contrairement à la quasi totalité des militaires, il avait éprouvé de la sympathie pour la lutte des Rifains et observé leurs pratiques de la guérilla. Devenu officier de l’armée républicaine espagnole, il se réfugie au Mexique après la victoire de Franco. C’est là qu’il rencontre Fidel Castro et Ernesto Che Guevarra. Il apparaît alors comme un expert en guérilla et participe à tous les combats. Devenu officier de l’armée cubaine après la victoire castriste, il conseille au Che de rencontrer Abd el-Krim lors d’une visite en Égypte[41]. La rencontre, discrète, eut lieu le 14 juin 1959.

L’indépendance de son pays acquise, il fut de nouveau contacté par les autorités. Mohamed ben Youssef, devenu Mohamed V, en visite officielle en Égypte, le rencontra (janvier 1960). Mais la situation, à ses yeux, manquait de clarté. Je ne mettrai pas les pieds au Maroc, déclara-t-il, « tant qu’il y restera un soldat français »[42].

Il finira ses jours en exil, au Caire, en 1963.

[1] Charles-André Julien, Le Maroc face aux impérialismes, 1415-1956, Paris, Éd. Jeune Afrique, 1978

[2] Zakya Daoud, Abdelkrim. Une épopée d’or et de sang, Paris, Séguier, 1999

[3] La France, l’Espagne et le Rif, 1926, cité par Mohamed Zniber, « Le rôle d’Abd el-Krim dans la lutte pour la libération nationale au Maghreb », in Colloque Abd el Krim et la République du Rif, Actes du Colloque international d’études historiques et sociologiques, janvier 1973, Paris, Ed. François Maspero, 1976.

[4] Chef de bataillon Jean Pascal, « L’Armée française face à Abdelkrim ou la tentation de mener une guerre conventionnelle dans une guerre irrégulière 1924-1927 », Revue Stratégies, n° 93/96, janvier 2009.

[5] Robert Montagne, « Abd el Krim », Politique Étrangère, Vol. XII, n° 3, 1947

[6] Hamadi Aouina, « Il y a cinquante ans mourait Abdelkrim El Khattabi », Le Grand Soir (journal en ligne), 9 février 2013.

[7] Germain Ayache, La guerre du Rif, Paris, L’Harmattan, Coll. Histoire & Perpectives Méditerranéennes, 1996.

[8] David S. Woolman, Rebels in the Rif. Abd el Krim and the Rebellion, Stanford, California Univ. Press, 1968.

[9] Cité par Maria Rosa de Madariaga, Espana y el Rif. Cronica de una Historia Casi Olvidada, Malaga, La Biblioteca de Mililla, 1999

[10] Rivière au nord de Fez, près de la frontière entre Maroc français et Maroc espagnol

[11] Le Petit Parisien, 2 mai

[12] Allusion claire à l’attitude du PCF, qui s’apprêtait alors à entamer sa première grande campagne anticolonialiste

[13] In Paroles et Écrits, Société des amis de Paul Painlevé, Paris, Ed. Rieder, 1936

[14] Guy Pedroncini, Pétain. La victoire perdue, novembre 1918-juin 1940, Paris, Perrin, 1995.

[15] Id.

[16] Le Figaro, 11 juin 1925

[17] Le Figaro, 15 juin 1925.

[18] Lucien Romier, Le Figaro, 17 juillet 1925.

[19] Le Petit Journal, 17 juillet 1925.

[20] Père de Jose Antonio, plus tard fondateur de la Phalange.

[21] José Antonio Ruiz Gómez et Daniel Micolon, « Pétain et Franco, des racines communues, des chemins différents », Site Internet APHG Aix-Marseille, juin 2007.

[22] Cité par Guy Pedroncini, op. cit.

[23] Le Gaulois, 12 décembre.

[24] Journal des Débats, 9 décembre.

[25] Jose Alvarez, The Betrothed of Death. The Spanish Foreign Legion During the Rif Rebellion, 1920-1927, Greenwood Press, USA, 2001.

[26] Le Figaro, 8 novembre.

[27] Guy Pedroncini, op. cit.

[28] Les deux officiers qui avaient été chargés d’aller au devant d’Abd el-Krim. L’un d’eux est l’ethnologue Robert Montagne. Voir Robert Ricard, « Robert Montagne et Abd-el-Krim », Études, octobre-décembre 1955.

[29] Au Maroc, les Français appelèrent fréquemment Roguis, mot que l’on peut traduire par insurgés, rebelles, voire bandits, tous ceux qui levèrent l’étendard de la révolte.

[30] Le Petit Parisien, 15 juillet.

[31] Qui a succédé à Painlevé en novembre 1925

[32] Henry Clérisse, La guerre du Riff et la tache de Taza, Paris, Desgrandchamps, 1929.

[33] 15 juillet.

[34] http://excerpts.numilog.com/books/9782402514484.pdf

[35] Abdallah Laroui, « Abd el-Krim et le nationalisme marocain jusqu’en 1947 », in Colloque 1973, op. cit.

[36] Le Monde, 8 juillet.

[37] Le Monde, 20 septembre.

[38] Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés, mais Ho (alors Nguyen Ai Quoc), permanent de l’Internationale communiste lors de la guerre du Rif, connaissait parfaitement l’épopée de l’insurgé rifain.

[39] Zakya Daoud, op. cit.

[40] Hamadi Aouina, « Hommage à Abdelkrim El Khatabbi, fondateur de l’unité maghrébine ! », Site Internet Contretemps, 23 février 2013.

[41] En 1959, Che Guevarra, qui cherche à radicaliser le mouvement des non-alignés dans un sens anti-impérialiste, visite diverses capitales de ce mouvement, dont Le Caire.

[42] Le Monde, 10 août 1956.