Le Manifeste des 121, titré « Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie », est signé par des intellectuels, universitaires et artistes et publié le 6 septembre 1960 dans le magazine Vérité-Liberté. Il suscite un énorme scandale. Alain Ruscio rappelle qu’il a « réveillé l’opinion publique française ». Catherine Brun éclaire la genèse et la postérité de ce manifeste. Enfin, le film de Mehdi Lallaoui interroge nombre de témoins de cet évènement majeur.

Guerre d’Algérie : comment le Manifeste des 121 a réveillé l’opinion publique française, par Alain Ruscio

par Alain Ruscio, publié dans L’Humanité le 11 septembre 2025.

Début 1960, la guerre d’indépendance de l’Algérie entre dans sa septième année. « Événements », selon la terminologie officielle, montagne d’hypocrisie ? Tous les Français l’appellent par son nom, une guerre, et même une « sale guerre », comme celle d’Indochine, qui l’avait précédée.

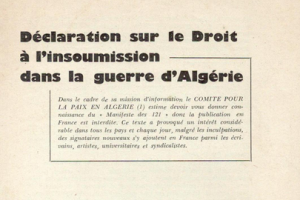

La protestation, peu audible durant les premières années, enfle. Les désastres sont sans nom pour le peuple algérien. La torture, subie par des dizaines de milliers, connue de tous, est désormais le quotidien pour ce peuple. En France, pour les familles, c’est chaque jour un peu plus de deuils, de peurs. La politique gaulliste souffle le chaud et le froid : promesse d’autodétermination mais poursuite et même accentuation de l’effort militaire. Les oppositions (PCF, le tout jeune PSU, les intellectuels contestataires) ne trouvent pas de langage commun – et à vrai dire ne le cherchent guère. Un certain sentiment d’impuissance s’est emparé des milieux les plus investis dans la lutte anti-guerre. Début 1960, c’est de l’entourage de Dionys Mascolo, communiste en rupture de ban (exclu du PCF dès 1950), que part l’idée d’un soutien public de personnalités aux soldats refusant de porter les armes en Algérie. Le texte, intitulé dans un premier temps Adresse à l’opinion internationale, co-rédigé par Mascolo et le surréaliste Jean Schuster, est soumis à un premier groupe. C’est Maurice Blanchot qui lui donne son titre définitif, Manifeste pour le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie. En juillet, la première liste est prête. En septembre, le texte commence à circuler sous le manteau (la presse n’a pas le droit de le publier, la censure gaulliste sévit en ces temps-là). La première publication est faite par l’organe semi légal de la Centrale d’information et d’action sur le fascisme et la guerre d’Algérie, Vérités Pour, le 26 septembre 1960. Pour la postérité, il deviendra Manifeste des 121, tout simplement parce ce fut le chiffre des premiers signataires : « Nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. Nous respectons et jugeons justifiée la conduite des Français qui estiment de leur devoir d’apporter aide et protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français. La cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est la cause de tous les hommes libres ». L’avaient signé certains des intellectuels les plus engagés contre la guerre, Robert Barrat, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Pierre Boulez, André Breton, Édouard Glissant, Daniel Guérin, Jérôme Lindon, André Mandouze, Dionys Mascolo, François Maspero, Théodore Monod, Hélène Parmelin, Alain Resnais, Alfred Rosmer, Claude Roy, Nathalie Sarraute, Jean-Paul Sartre, Simone Signoret, Vercors, Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, etc.

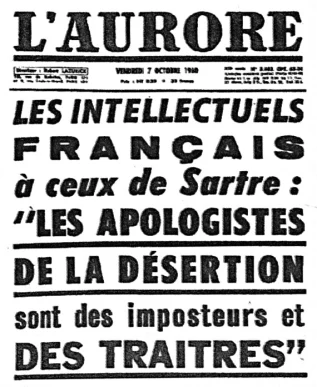

La réponse fut vive. Les autorités déclenchèrent une vague de mises en examen. Beaucoup de signataires – en particulier parmi les artistes – furent frappés d’interdits professionnels. Parmi les signataires du Manifeste figurait le grand mathématicien Laurent Schwartz, intellectuel trotskiste en pointe dans la dénonciation de la guerre. Il fut immédiatement suspendu de cours à l’École Polytechnique par le ministre des armées, Pierre Messmer. Schwartz répondit publiquement au ministre : « Si j’ai signé la déclaration des 121, c’est en partie pour avoir vu depuis plusieurs années la torture impunie et les tortionnaires récompensés. Mon élève Maurice Audin a été torturé et assassiné en juin 1957, et c’est vous, monsieur le ministre, qui avez signé la promotion du capitaine Charbonnier au grade d’officier de la Légion d’Honneur à titre exceptionnel et celle du commandant Faulques au grade de commandeur de la Légion d’Honneur. Venant d’un ministre qui a pris de telles responsabilités, les considérations sur l’honneur ne peuvent que me laisser froid. »

Quelle fut l’attitude du PCF, alors principale force de la gauche ? Ce parti se revendiquait du léninisme, partisan de la lutte de masse, méfiant par principe contre toute activité jugée alors individualiste. Durant la toute première période de la guerre, la condamnation de ce type d’initiatives avait été sans appel (on pense à la prise de distance avec les « porteurs de valises »). Face au Manifeste, pourtant, on observa une évolution. Après un silence, signe évident d’une gêne, L’Humanité publia le 3 octobre un article dont le titre était un programme : « Soutenir les condamnés, défendre les 121 », signé par un membre du Comité central, Jean-Pierre Vigier. Le soutien aux condamnés et aux 121 était exprimé de façon nette : « Nous, communistes, soutiendrons les condamnés et défendrons les 121, comme nous défendrons toujours et sans distinction à l’avenir, tous les partisans de la paix en Algérie ». Le Manifeste, pour Vigier, avait « le mérite de contribuer au réveil de l’opinion et d’élargir le débat sur la nature de la guerre d’Algérie et les moyens d’y mettre un terme. » Phrase qui constituait un pas en avant considérable, en ces temps de raideur idéologique. Mais… il y avait un mais. « L’insoumission n’a jamais été une position du mouvement ouvrier ». L’auteur ne masquait pas les appréhensions des communistes face à cette forme de résistance : « Les activités de certains accusés, les moyens préconisés par les 121 montrent que la poursuite d’une guerre atroce, injuste, inhumaine, conduit parfois les adversaires des ultras, à partir d’une impatience compréhensible, à des gestes de désespoir utilisés parfois par les ultras et le régime. » Tout était dit dans cette formule.

Avec le recul, le Manifeste des 121 apparaît comme un moment d’importance dans la dénonciation de la guerre. Un moment, mais non le moment. Il y en eut bien d’autres, du mouvement des rappelés en 1956 à l’interdiction du livre d’Henri Alleg en 1958.

Lire aussi sur notre site

« Genèse et postérité du “Manifeste des 121” ». Le Manifeste des 121, un texte fondamental dont Catherine Brun éclaire la genèse

par Catherine Brun, publié par L’Esprit Créateur, Volume 54, Number 4, Winter 2014, p. 78-89, reproduit par notre site le 12 avril 2021 avec l’accord de son autrice.

Notre site a consacré une page aux soixante ans du « Manifeste des 121 » en reproduisant son texte et les deux listes de ses signataires, ainsi qu’un documentaire par le réalisateur Mehdi Lallaoui. Nils Andersson, responsable à l’époque des éditons La Cité à Lausanne, a souligné : « Sur le “Manifeste des 121” (et le “manifeste des intellectuels” qui prétendait lui répondre), il y a un texte qui n’est pas assez connu, c’est celui de Catherine Brun, “Le Manifeste des 121, genèse et postérité”. Il apporte des éléments importants sur l’initiative et la rédaction de ce manifeste, cite les noms de personnes dont l’engagement est moins connu mais qui n’en fut pas moins important ».