Un itinéraire de vie qui nous éclaire sur les dynamiques sociopolitiques et culturelles de la société boni et bushinenge de Guyane au XXe et du XXIe siècles.

Très peu de biographies féminines d’origine bushinenge[1] existent dans les contributions du monde académique universitaire en anthropologie[2], en histoire ou en littérature. Il en est de même dans les manuels scolaires d’histoire-géographie locale (Guyane, Surinam), nationale (France, Pays-Bas) et dans les autres médias. Il est vrai que la recherche scientifique sur les sociétés bushinenge est récente. Il a fallu attendre 2018 pour qu’un mémoire de Master 1[3], qui n’est pas encore publié, soit entièrement consacré aux figures féminines du marronnage chez les Bushinenge.

Pourtant ces groupes de descendants de Marrons, en particulier ceux des rives du Maroni-Lawa et du Tapanahoni, sont des sociétés matrilinéaires. La signature de l’appartenance à un groupe est transmise par l’intermédiaire de la mère. Il en va de même pour la dévolution de l’autorité familiale et du pouvoir coutumier aux hommes. La transmission des anthroponymes passe le plus souvent par le truchement des mères, et ce, jusqu’à une époque récente. Les chefs coutumiers ne gouvernent le voluku (petit peuple) que par procuration. Le plus souvent, le dire public d’un chef de village ou de l’aîné d’une famille n’est que l’émanation de ce que les grands-mères et les grandes tantes lui ont suggéré. Ce qui ne les empêche pas de prendre la parole, pour recadrer un chef dont le discours est non conforme, lors des réunions publiques et des fêtes coutumières. La tradition orale indique, par exemple, que Gainsaaba de Boniville[4] et d’autres femmes, habillées en tenue de combat (tey kumanti ana), ont fait irruption au village de Kottica pour contraindre le clan des Jacobinenge à remettre les instruments du pouvoir à Ochi (clan dikan de Boniville), nouveau successeur du gaanman[5] décédé (Anato), en 1892.

D’autres femmes se sont illustrées : des tradi-praticiennes (Amandola du village Assici ; Nathalie dit Gow Adissode Papaïchton), des maïeuticiennes (Efa Kwamiet Asente Faanté de Papaïchton ; Cornélia Nefe, Akomedie Makele etOdido Akwade de Boniville ; Masiide Loka ; Masa et Folida de Kottica ; Jaki Coralie d’Assici), de grandes danseuses (Papakay,Timbad’Assici) et chanteuses (Oben de Papaïchton, Wanga, Singe, Bodo, et Duma du village d’Assici), des gardiennes du temple sacré de groupe (Afantidu village d’Assici)ou de clan, des femmes ayant la fonction de police dans la section d’un village(Agoodeuwman Dabel). S’ajoutent à la liste, des femmes qui ont fondé des hameaux dont certains sont devenus de grands villages (Wanfinga du Tapanahoni vers la fin du XVIIIe siècle ouMaïmandu bas Maroni au début du XXe siècle). Enfin, des « femmes-mémoires » jouent un rôle important dans la conservation et la transmission de l’histoire des groupes, des clans et des familles là où la mémoire des hommes est faillible. Ce sont, par exemple, de véritables généalogistes. C’est dire que les femmes occupaient (et occupent encore) une place centrale dans les dynamiques historiques, anthropologiques, socioéconomiques et culturelles des sociétés marronnes bushinenge.

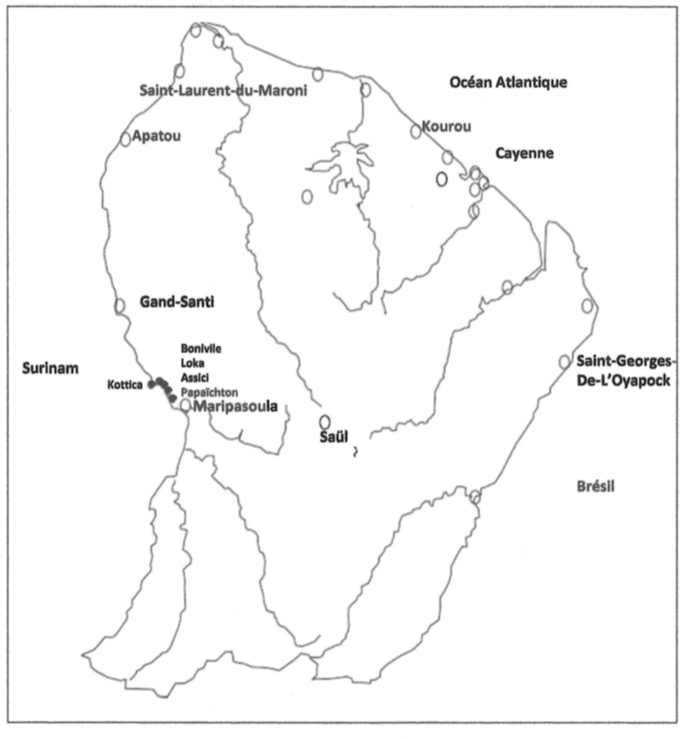

Carte de la Guyane : principales villes + villages Boni

Source : Jean MOOMOU, 2025.

Toutefois, pour la rendre publique, à l’instar de celle des hommes, et repérer son originalité, l’exercice demande de la part du chercheur une investigation poussée dans la mesure où l’histoire publique des Bushinenge est plutôt masculinisée que féminisée. Nonobstant, il ne s’agit pas de dire qu’il n’existerait pas une « voix féminine » performative régulatrice de la société coutumière. L’expression des femmes est bien présente. Néanmoins, pour paraphraser Michelle Perrot, elle « appartient au versant privé des choses »[6].

Nous envisageons par le portrait choisi de déloger la « parole féminine » boni du cercle familial pour lui donner une visibilité publique, au-delà des frontières des villages du groupe, au même titre que la voix des hommes qui circule aujourd’hui dans la société guyanaise. Avec ce portrait, nous mettrons l’accent sur une figure féminine de la société boni.

Elle n’a pas été scolarisée, car l’école de la République est entrée en pays boni au cours des années 1960. Elle ne savait ni lire, ni écrire en français ou en néerlandais. Elle n’a pas non plus publié d’ouvrages pour raconter son récit de vie, celui de sa famille, de son clan et de son village ou de son groupe. Toutefois, elle savait les mettre en récit dans sa langue maternelle (nengetongo).

L’apprentissage de la vie en société boni, elle l’a reçu :

– De l’« école de la coutume et des traditions » dispensées au village : savoir écouter, respecter, sens du donner et du recevoir ; construire son autonomie en apprenant le savoir être, le savoir-vivre, le savoir dire et le savoir-faire.

– Des débarcadères des villages du fleuve Maroni-Lawa-Itany : lieu de rencontres et de départs des pirogues, mais aussi lieu de nettoyage de la vaisselle, du linge et de la toilette.

– De la forêt qui est une autre école : apprendre à saisir le sens du bruissement des arbres, des animaux, des oiseaux et leur signification ; la direction d’une rivière, sa potabilité ou non ; les plantes comestibles pour survivre en cas d’égarement en milieu forestier.

– Des rencontres et des fêtes coutumières pour comprendre l’organisation et le fonctionnement de la société.

Makele Madeleine dite Mawyoo, mémoire des Marrons de Guyane

La femme qui incarne ce parcours est Makele Madeleine dit Mawyoo. Elle est d’origine boni. Née en 1923 à Boniville (Papaïchton), elle est décédée à Loka (village de son père), le 30 décembre 2022. Presque centenaire, elle s’est retrouvée face aux grands « rendez-vous du XXème siècle boni » : activité aurifère, forestière et canotage (1880-1945) ; Territoire de l’Inini (1930-1969)[7] ; francisation et municipalisation (1965-1969). Sa traversée permet d’entrevoir les traces du passé des descendants de Marrons boni[8] de Guyane devenus citoyens français en 1965.

- Un grand témoin de l’évolution de la société boni au XXe siècle

Makele Madeleine était la septième d’une fratrie de 8 enfants (4 filles et 4 garçons). Sa mère, Bonto ou Amaweensa du village Assici, est née vers 1888 et décédée vers 1953. Elle était la fille ma-Iseuw (Assici) et de gaanman Ochi qui avait régné de 1892 à 1915. Fondateur du village-chef-lieu des Boni (Boniville), vers 1892, il avait joué un rôle dans l’installation officielle des Boni sur la rive française du Maroni-Lawa en adressant une pétition au gouverneur à Cayenne.

Son oncle, Daapaw dit Apantea (père d’Emmanuel Tolinga de Papaïchton), fut nommé, par le gouverneur du Territoire de l’Inini, chef coutumier du village Assici (1942-1951). Transporteur, il était un des canotiers de la mission Monteux-Richard (1930-1931) et de l’acheminement de machines de la distillerie du bois de rose de Cayenne à la crique Alama en pays amérindien. Son grand-frère, Roland Finkual, conseiller municipal de la commune de Papaïchton (1969-1977), était le canotier de l’ingénieur-géographe Jean Hurault qui a tracé la frontière Sud de la Guyane, entre 1948 et 1956. La parenté de Madeleine était, par conséquence, au cœur des mutations de la société boni.

Durant sa petite enfance, elle a vécu auprès de sa mère ma-Bonto à Boniville, puis vers 6 ou 7 ans, son éduction a été confiée à son père. Elle bénéficia ainsi d’un double apprentissage et avait été initiée tant aux activités attribuées aux femmes qu’à celles revenant traditionnellement aux hommes (utiliser une hache, manier le fusil, prendre la parole en public …). Ceci faisait l’originalité de son éducation et lui conférait une certaine autonomie.

« Femme-mémoire » du « XXe siècle boni », elle a connu 6 gaanman :dont Awensaï (1917-1936) et Difou (1937-1965) qui appartenaient à sa famille par alliance. Elle vivait avec eux à Bonville et savait la façon dont les différents gaanman avaient gouverné le pays boni, de 1928 à 2022. Il en va de même, durant la même période, pour les kapiten (chefs de village) de renom … Elle avait encore à 99 ans, une connaissance intacte de l’histoire des différents villages boni, grâce aux témoignages qu’elle avait reçus de MabiosoditMaïman[9]. Elle maîtrisait la généalogie des familles boni, des liens de parenté, de leur relation conflictuelle ou amoureuse, des réseaux de solidarité et d’interdépendance.

La rencontre entre monde colonial et monde boni, ensuite entre celui-ci et la situation départementale, la francisation notamment (1960) étaient également au centre de ses souvenirs. Elle racontait avec aisance, la mission de René Grébert (1932), celle de l’ingénieur-géographe Jean Hurault (1948, 1956) ou d’Aubert de la Rüe (1953) ; la mise en place du Territoire de l’Inini (1930-1969) avec ses médecins qui circulaient le long du Maroni-Lawa-Itany pour soigner les habitants. Il en va de même pour l’installation en pays boni des structures hollandaises (école-église, poste de santé, internat, piste d’atterrissage, etc.) pendant les années 1950-1970. Ces structures sont quasi-abandonnées depuis la guerre civile du Surinam (1986-1992).

Devenue citoyenne française vers 1965, Madeleine Makele a connu la mise en place de l’état civil sur les deux rives du Maroni-Lawa-Itany, et l’émergence des premiers noms patronymiques, ce qui a « profondément modifié le système de dénomination et la cellule familiale ». D’une famille élargie, l’état civil instaure progressivement la notion de famille nucléaire.

A l’instar Akoumoulensi Toïti (Loka), Jaki Coralie dite Bio et Akwade Kimè (Assici-ede-konde), Adisso Betisi (Papaïchton), avec Makele Madeleine, c’est l’histoire d’une époque et d’une génération de femmes qui disparaît du paysage politique, social et culturel boni. Il s’agit aussi de la fin d’une manière d’être, de penser et d’habiter le monde des Marrons. Elle a été le témoin de la désertion des villages à partir des années 1960 et le début de l’installation des Boni dans les villes de la côte (Saint-Laurent-du-Maroni, Albina, Paramaribo, Kourou et Cayenne) à la recherche du « sel » c’est-à-dire du travail.

2. Une femme de caractère au service de son foyer de ses engagements, au cœur des savoirs, des savoir-faire et des savoir dire de la société Aluku-Boni

Comme sa mère, c’est à Boniville que Madeleine Makele a rencontré l’homme qui allait partager sa vie durant environ 54 ans. Il s’agit de Raoül Mandou (Dawmu dit Dugudugu) du village de Kottica. Né vers 1912, il est décédé durant la nuit du 10 novembre 1998. Il fut un grand bagasiman (transporteur de fret), mais aussi gowtuman (orpailleur), acteur de la coupe du balata … Il était sweliman (officiant de la divinité tutelle du groupe des Boni) puis chef coutumier(1967-1998). De leur union naquirent 6 filles et 3 garçons. Elle eut près de 100 arrière-petits-enfants. Elle voyagea à plusieurs reprises avec son mariau Surinam et en Guyane française ce qui lui donna accès à la culture amérindienne (wayana) et créole.

Maison de Makele Madeleine (Cliché, Moomou Amission, Loka, 08/09/23)

Un certain nombre de valeurs caractérisaient Makele Madeleine : « le respect, le sens du donner, du devoir et du recevoir, le respect du travail, l’estime de soi, la patience et la pertinence ». Elle refusait l’injustice. Avec elle, il était possible de découvrir la richesse et la profondeur du répertoire des expressions de la langue nenge. Une fois engagée, elle ne reculait devant rien. Elle choisissait le moment opportun pour intervenir dans une situation troublée. La plupart du temps, son intervention dénouait les nœuds.

Elle ne pouvait vivre, selon elle, sans son jardin agricole (goon). Chaque année, son mari lui coupait son abattis à la hache avant que n’arrive la tronçonneuse au cours des années 1970 et 1980. Elle cultivait des plantes alimentaires et des plantes médicinales. Rarement satisfaite de la taille de l’abattis que son mari lui coupait, elle en faisait un autre à côté.

Makele Madeleine était, comme ses sœurs (Dini, Ursule et Cornélia), au centre des pratiques culturelles de la société boni et des autres sociétés bushinenge du Maroni-Lawa. Son père et son mari étant des chefs coutumiers, elle se devait d’avoir une connaissance approfondie des savoirs coutumiers et était familière des arcanes du pouvoir politique des Boni, ce qui lui conférait notoriété et respectabilité.

Elle faisait partie des femmes de sa génération qui possédaient des biens du monde urbain et du monde boni. Elle avait acquis sa machine à coudre (1963). Ses malles étaient remplies de pagnes, de hamacs, etc. S’étalaient dans sa crédence ou dans des malles, sa vaisselle (assiettes en émail, en verre transparent, marmites, trépied,…). A ces biens du monde colonial (1940-1946) puis départemental (1946), il faut ajouter des objets qu’une femme boni devrait avoir en bois (plat à vanner, banc, peigne, mortier, pilon, battoir à linge, …), en osier (tamis, corbeilles à farine, presse à manioc, …) ou en calebasse (cuillères, coupelles, ….).

Assiette en bois offerte à Bonto par son père gaanman Ochi (1892-1915), conservée par sa fille Makele Madeleine (cliché, Jean Moomou, Loka, 15 juillet 2015)

[1] Les Bushinenge sont les descendants des Marrons du Surinam (Guyane hollandaise) dont une partie habite en Guyane française. Les différentes cultures marronnes des Guyanes (Surinam et Guyane française) ont des caractéristiques communes, mais ont chacune leurs parlers et traits singuliers. Il existe 6 groupes bushinenge (Saamaka, Matawai, Kwinti, Dyuka, Boni-Aluku et Pamaka).

[2] Richard Price, Les premiers temps, Vents d’Ailleurs, Paris, 2013.

[3] Dinotha Sana, Le marronnage businenge : un acte essentiellement masculin ? Pour une étude de la femme saamaka dans le mouvement de résistance à l’esclavage du Surinam à travers les sources orales (1690-1863), Mémoire de Master 1 en histoire et patrimoine des mondes caribéens et guyanais, sous la direction de Jean Moomou, Université des Antilles, 2018.

[4] Mère de Samalobi Quamina, centenaire en 1957, et tante de gaanman Difou (1937-1965).

[5] Le gaanman (ou grand man) est l’autorité temporelle et spirituelle qui existe dans chaque groupe bushinenge.

[6] Michelle Perrot, « La parole publique des femmes », Michelle Perrot (dir.), Les femmes ou Les silences de l’histoire, Paris, Flammarion, 2020, p. 371-381.

[7] Le territoire de l’Inini recouvrait la colonie de Guyane française, à l’exception de sa bande côtière. Ce territoire est souvent présenté comme un protectorat à l’égard des nations amérindiennes et marronnes.

[8] Ils sont issus du marronnage du XVIIIe de la colonie du Surinam, réfugiés en Guyane française sur les rives du Maroni-Lawa en 1776.

[9] Centenaire, elle est décédée en 1977 à Maïman. Nièce de Joseph Apatou (guide l’exploration Jules Crevaux, d’Henri Coudreau, etc.), celle dernière l’avait accompagnée à Apatou aux débuts des années 1880. Elle est restée dans le bas Maroni. Elle avait fondé un village qui porte son nom, Maïman.