publié dans Mediapart le 22 juin 2025 sous le titre « Nemesis coloniale ».

Les Pays-Bas ont restitué au Nigeria, le 21 juin 2025, 119 des nombreux objets jadis pillés en 1897 à Benin City par les militaires britanniques. L’Autriche et la Grande-Bretagne ne se sont pas décidées à franchir le pas. Version française d’un commentaire pour le quotidien viennois de centre-droit Die Presse, qui a donné la parole à un Allemand critiquant les « mythes post-colonialistes ».

Les membres de l’Union africaine basée à Addis-Abeba, rejoints par ceux de la Communauté caribéenne, ont demandé en 2025 réparation du colonialisme infligé par les Occidentaux ainsi que pour la traite transatlantique des Noirs. La traite interne comme celle pratiquée par les Arabes, beaucoup moins massives, ne sont pas mentionnées. Aucun chiffre n’a été avancé. Ces « réparations impliquent non seulement une compensation financière, mais aussi une restitution, une réhabilitation. Il s’agit de dire la vérité, de rendre des comptes sur le passé et de redonner la possibilité à ceux qui ont été marginalisés pendant des siècles de prendre leur destin en main ».

En l’absence fréquente d’actes de propriété, l’estimation sera sans doute fondée sur les registres commerciaux des compagnies coloniales, sur ceux des bateaux qui ont transporté les captifs – sans compter la perte immense du patrimoine symbolique. Les controverses sont prévisibles, comme celle qui entoure du point de vue d’Ankara les massacres et déportations des Arméniens en 1915. Les négociations entre Berlin et la Namibie durent encore pour des réparations financières du génocide des Herero et des Nama, en 1904-1905, dont l’Allemagne s’est excusée. Haïti est un pays indépendant depuis 1804 mais l’énorme dette imposée par la France reste un sujet.

Responsabilité historique

L’idée d’une responsabilité historique de l’Occident, même si elle ulcère ceux qui ne se sentent pas comptables et les chantres de l’anti-wokisme, comme l’administration Trump, s’impose peu à peu. La première conférence pour des réparations de l’esclavage a eu lieu en 1993 à Abuja, au Nigeria, grâce au milliardaire Moshood Abiola qui avait financé le Black Caucus au Congrès US et cherchait un thème mobilisateur pour remplacer celui de l’apartheid en Afrique du Sud. Comme le rappelle la résolution adoptée à Addis-Abeba, un quart de l’humanité, en 2050, sera africaine.

Depuis un demi-siècle la mise en question des vieilles structures a entraîné en Occident un bouleversement, à commencer par la famille, la religion, l’éducation. Mais s’il existe un domaine où ce n’était pas mieux « avant » – comme pour les femmes ou les minorités sexuelles –, c’est celui de la représentation des races.

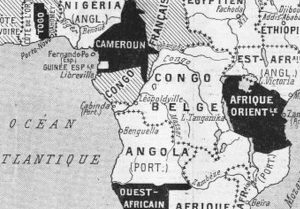

Au sommet de la pyramide étaient les Blancs, persuadés d’apporter la civilisation au cœur des ténèbres. Si l’on veut s’en convaincre, que les Occidentaux aient ou non possédé un empire colonial, inutile de lire Joseph Conrad. Il suffit de voir le film du Belge Johan Grimonprez Soundtrack to a Coup d’État (Bande-son pour un coup d’État, 2023) qui s’intéresse à la façon dont Bruxelles et la CIA ont comploté, après l’indépendance du Congo, l’assassinat de Patrice Lumumba. Français et Britanniques – qui en Inde ont tué l’artisanat textile susceptible de concurrencer leurs usines – se comportaient de même. En Afrique coloniale française, le « code de l’indigénat » aboli fin 1945 distinguait entre nationalité des « sujets » et citoyenneté, si chère aux Français depuis la Révolution, et avait systématisé le travail forcé tout en prétendant mettre fin à l’esclavage pratiqué par les élites locales.

Travail forcé dans les colonies

Exploitation forestière et minière, construction de routes comme de lignes ferroviaires ont provoqué d’innombrables morts. La situation des « indigènes » a indigné des écrivains tels que Louis-Ferdinand Céline et André Gide. Il fallait obliger les Africains à aller chercher le latex, la sève de l’hévéa, toujours plus loin dans la forêt, ce qui a étendu la « maladie du sommeil » propagée par la mouche tsé-tsé. En Asie du Sud-Est, où la France avait colonisé d’amples territoires, le régime était aussi sévère : loin des plantations d’hévéas les gens mouraient de faim tandis que des bateaux chargeaient le riz vers la « métropole ». Les indépendantistes indochinois y ont commencé la lutte armée contre la France, avant de la poursuivre contre les USA.

Or les colonies conféraient non seulement du prestige, mais ont accompagné le développement industriel : il existe des « mythes post-coloniaux », mais aussi cette réalité. Sans coton, pas de textile. Sans latex, pas de pneus. Sans cuivre, pas d’électricité. Paris et Londres ne seraient pas devenues au 19è siècle de grandes capitales. Et ça continue sous d’autres formes : sans coltan ou nickel, pas de smartphones ni batteries électriques. L’Indonésie, colonie néerlandaise jusqu’en 1961, laisse défricher pour le nickel la forêt primaire de Papouasie-Nouvelle Guinée avec le concours d’une multinationale d’origine française et d’un géant chinois. Le système colonial est dépassé, vive le « modèle extractif global ». Bien qu’il y ait toujours des guerres coloniales comme celle de la Russie contre l’Ukraine.

Mais si le racisme de grand-papa paraît de moins en moins compréhensible aux jeunes, c’est à la lumière des avantages économiques qu’il faut voir la « Némésis coloniale ». L’Angleterre, qui avait soumis l’Écosse et l’Irlande, accaparant les terres pour ses moutons et exploitant les paysans prolétarisés, a connu jusqu’aux années 1990 des troubles en Irlande du Nord. La France n’en a toujours pas fini avec l’Algérie et la Nouvelle-Calédonie. On peut prédire un destin similaire à Israël, qui se dit une démocratie mais donne nettement moins de droits à une partie de sa population – comme jadis la France ou l’Angleterre.

C’est aussi à cette aune qu’il faut juger les demandes de restitution du patrimoine par des gouvernements. Témoin celles formulées par la Grèce dès 1983 : les marbres du Parthénon d’Athènes emportés par Lord Elgin. Ils sont encore au British Museum de Londres, soucieux de ne pas ouvrir la boîte de Pandore.

Restitution du patrimoine

Il sera pourtant difficile de la garder fermée. À Ouagadougou en 2017, le président Macron a affirmé le principe d’une restitution par la France du patrimoine africain, chargeant Felwine Sarr et Bénédicte Savoy d’un rapport publié l’année suivante.

Des œuvres ont déjà été rendues au Bénin, l’ex-Dahomey, au Sénégal, au Nigeria (notamment par l’Allemagne puis, ce samedi 21 juin, par les Pays-Bas). Des musées sont construits, même si l’Afrique a d’autres urgences et qu’une polémique sur la privatisation du bien public a surgi au sujet de la décision du gouvernement nigérian de confier au souverain traditionnel de Benin City, dans le sud du pays, les objets pillés par les troupes britanniques en 1897. Il en reste beaucoup : quelque 88 000 en France issus de l’Afrique subsaharienne, au moins 40 000 en Allemagne qui n’est pourtant pas restée longtemps sur le continent noir.

Il est juste que les collections européennes – y compris celles de l’Autriche, qui ne s’est pas décidée à franchir le pas politique de la restitution mais conserve, dans son ancien Musée ethnographique de Vienne devenu « Weltmuseum » (Musée du Monde), une grande quantité de bronzes de Benin City – soient revisitées d’un œil critique.

Par exemple dans l’exposition actuelle au Musée du Quai Branly de Paris sur la Mission Dakar-Djibouti qui a traversé l’Afrique en 1931-1932 dans quinze pays, dont quatorze étaient alors colonisés. Onze chercheurs, notamment du Sénégal, du Mali et d’Éthiopie, ont refait dans la mesure du possible ce périple conduit par l’ethnologue Marcel Griaule. Il a permis à l’époque d’expédier en France 3 600 objets, 370 manuscrits, 70 ossements humains et 6 000 photographies, 15 000 fiches d’enquête.

Leur relecture montre que la plupart d’entre eux ont été dérobés ou « acquis » dans un rapport très inégalitaire. La stature de la Némésis coloniale va grandir. Le mouvement va dans le sens de l’Histoire, comme celui qui depuis plus de trente ans a abouti à la restitution du patrimoine extorqué aux Juifs d’Europe.