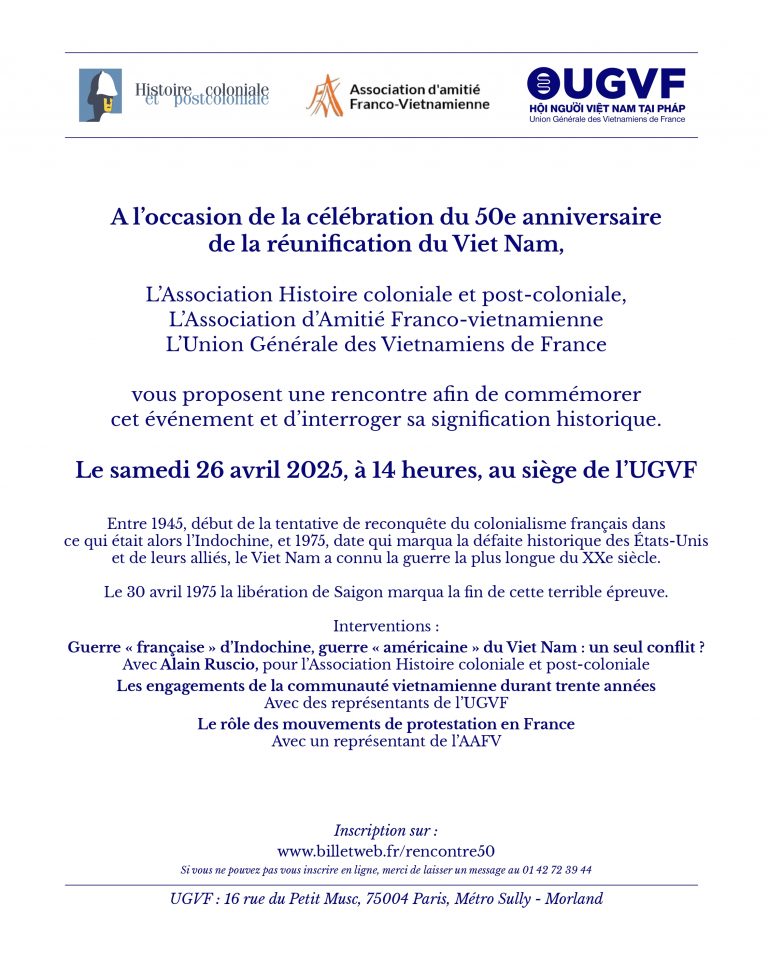

L’année 2025 marque le cinquantenaire de la défaite des Etats-Unis dans la longue guerre qu’ils ont menée au Viêt Nam et celui de la réunification de ce pays à la suite de leur départ de Saigon, le 30 avril 1975. A l’occasion de cet anniversaire, une rencontre a été organisée le 26 avril au siège de l’Union Générale des Vietnamiens de France, avec le soutien de l’association Histoire coloniale et postcoloniale, au cours de laquelle l’historien Alain Ruscio est intervenu.

Ci-dessous l’article publié dans l’Humanité du 30 avril 2025 où il explique la longue gestation des Accords de Paris du 27 janvier 1973, qui a duré cinq années, des accords importants qui ont préparé cette issue victorieuse.

La fin de la plus longue guerre du XXème siècle

par Alain Ruscio, publié par l’Humanité le 30 avril 2025.

Paris, avenue Kléber, 13 mai 1968. Les Français sont loin, bien loin du Viet Nam. Paris, éberlué, au lendemain de la « nuit des barricades », s’apprête à connaître une des plus grandes manifestations de son histoire. C’est ce jour là, fixé de longue date, que les délégations américaine et vietnamiennes (gouvernement pro-américain de Saigon, gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud et gouvernement de Hanoi), se rencontrent pour la première fois.

La paix est-elle aux portes du Viet Nam ? Hélas, non. Ces entretiens ne peuvent faire oublier que l’agression américaine dure alors depuis une dizaine d’années (le rôle de Kennedy fut, de ce point de vue, décisif) ni, surtout, qu’elle va se poursuivre, s’aggraver même, tout au long de la Conférence. C’est même durant cette période que les bombardements sur le Nord Viet Nam seront les plus intensifs, que l’engagement au sol au Sud des GI’s sera le plus massif (un demi-million d’hommes) et le plus meurtrier. Sans compter le Laos, autre pays martyr de la région, et le Cambodge, qui entre dans cette danse de mort du fait d’une nouvelle agression américaine, en 1970.

Mais, au grand étonnement du monde, qui craignait la victoire de la surpuissante machine de guerre américaine, non seulement le Viet Nam résiste, mais il marque des points sur le terrain. En janvier 1969, le nouveau président, Nixon, met en place une politique dite de « vietnamisation » : il s’agit de désamorcer les protestations dans le monde, tout en maintenant les buts de guerre de l’impérialisme. Le retrait des soldats US commence. C’est une première victoire du peuple vietnamien et des forces de paix de par le monde.

Mais Nixon et son complice Kissinger mettent également en place une politique internationale novatrice. En un mot : jouer la Chine contre l’URSS et le monde socialiste, alors puissant. Et, par ricochet, contre le Viet Nam. Mais la diplomatie nixonienne avait, dans ses calculs si subtils, oublié un facteur : ni les dirigeants révolutionnaires, ni le peuple du Viet Nam, ne veulent abandonner la lutte pour le but suprême, l’unité du pays. Les manipulations diplomatiques, la terreur aérienne et au sol ne changeront rien. Et c’est bien penauds que les Américains, finalement, reviennent à la table des négociations. Preuve que l’on entre dans l’ère des pourparlers décisifs, Washington envoie à Paris Henry Kissinger et Hanoi un diplomate racé, habile, Le Duc Tho. C’est, en fait, entre les deux hommes que les décisions stratégiques sont discrètement discutées, puis présentées aux autres négociateurs, puis enfin entérinées.

À Washington, deux événements vont faire l’effet de bombes. Le 13 juin 1971, le New York Times a commencé à publier des Documents secrets du Pentagone, prouvant la duplicité, dès les origines, de la politioque américaine. Puis, le 17 juin 1972, des hommes de main de Nixon cambriolent l’immeuble du Parti démocrate, son adversaire. Découverts, ils passent aux aveux, et les policiers n’ont nulle peine à remonter jusqu’à la Maison Blanche. C’est donc une Amérique diminuée, usée par une guerre perdue sur le terrain, en proie à divers scandales, que Kissinger représente désormais. Car la fin est proche. C’est finalement le 27 janvier 1973 que les délégations entérinent l’accord. C’est une immense victoire pour un Viet Nam, qui vient ainsi, après avoir fait plier les genoux au colonialisme français, de mettre en échec l’impérialisme américain.

Immense victoire ? Certes. Mais le régime de Saigon, toujours porté à bout de bras et surarmé par Washington, occupe encore une large portion du territoire du Sud. Était-il imaginable que ces bellicistes, ces militaires anticommunistes acceptent la situation nouvelle ? Non. L’encre à peine sèche, les derniers soldats américains partis, les accrochages, sur le terrain, reprennent. De janvier 1973 à mai 1974, Saigon est à l’initiative. Puis, les révolutionnaires, maquisards du FLN et soldats du Nord, reprennent la main. Le rapport des forces, insensiblement, bascule. Entre un régime vermoulu, impopulaire et corrompu, et la dynamique révolutionnaire, portée par la perspective de la réunification, la lutte n’est désormais plus égale.

Une année encore, une dernière campagne, et les révolutionnaires entrent à Saigon le 30 avril 1975. Le lendemain, 1 er mai, magnifique symbole, le Viet Nam connaît son premier jour de paix depuis… 1945.

La guerre la plus longue – et l’une des plus meurtrières – du XXème siècle vient de s’achever.