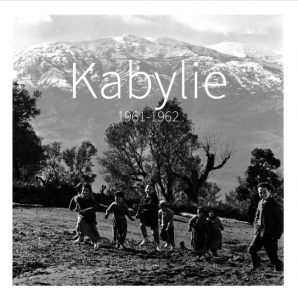

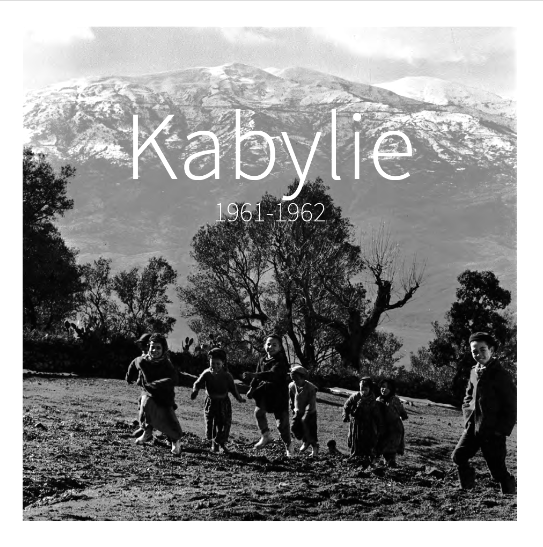

Kabylie 1961-1962,

photographies inédites de Jacques-François Soulis (1938-2017)

Baudoin Soulis s’emploie à faire connaître le travail photographique récemment redécouvert, réalisé par son père alors qu’il était appelé du contingent en Algérie. Il a consacré à un choix de ces clichés un site (https://lnkd.in/ed5iTr38), une brochure (en commande auprès de ) ainsi qu’une exposition, organisée à Meaux en début de cette année. Moments de la vie paysanne, scènes de famille ou d’école, portraits individuels ou de groupe, la diversité des sujets, des points de vue, des cadrages suggère que ces images noir et blanc ont été prises, non pas sur commande, mais dans les interstices personnels de la discipline militaire.

Le projet se distingue bien en cela du travail de prise de vue réalisé sur ordre par Marc Garanger, également affecté en Kabylie au début des années 1960, dont une centaine de cliché ont fait l’objet, dès 1982, d’une remarquable publication chez Contrejour sous le titre Femmes algérienne 1960. Le jeune appelé y témoigne ainsi que l’armée « avait décidé que les autochtones devaient avoir une carte d’identité française pour mieux contrôler leur déplacements dans les “villages de regroupement” » ; il fut, à cet effet, chargé de réaliser les portraits de « près de 2000 personnes, en grande majorité des femmes, à la cadence de 200 par jour », celles-ci étant « mises dans l’obligation de se dévoiler et de se laisser photographier » selon un dispositif sommaire emprunté à la signalétique policière, de portraits en buste où « elles devaient s’asseoir sur un tabouret, en plein air, devant le mur blanc d’une mechta ».

L’empathie du regard ayant portant Soulis vers l’Autre s’apparente en revanche à celui de Claude Cornu (1935-2024), appelé de 1958 à 1960 qui, peu enclin à porter les armes, obtint d’être chargé de faire la classe aux enfants du village aurésien d’Inurer-Nouader ; dessinateur et photographe, il a laissé d’eux nombre de portrais et tint, en 2010, à retourner sur place et à rétablir le lien avec plusieurs de ses anciens élèves[1].

Ces approches partagent leur intention humaniste avec d’autres entreprises photographiques individuelles s’étant développées aux frontières des contraintes institutionnelles coloniales. À commencer par de fréquentes séries de portraits de jeunes élèves de l’école françaises prises, notamment en Kabylie, tant par des Pères blancs que par des instituteurs publics[2], et parfois diffusées en carte postale ou à travers les publications pédagogiques et missionnaires. Pourraient aussi être évoquées les campagnes de prises de vue ethnographiques menées dans l’Aurès entre 1935 et 1949 par Germaine Tillion et Thérèse Rivière dans un usage resté très personnel des consignes photographiques alors formalisées dans les Instructions sommaires pour les collecteurs d’objet ethnographiques rédigées en 1931 par Marcel Griaule le et Michel Leiris à destination des enquêteurs du Musée de l’Homme[3].

Christian Phéline

[1] Nelly Forget, présentation de l’exposition au Centre Nelson Mandela à Besançon, Un village dans les Aurès : Nouader, 1958-1960, 2009 ; de Claude Cornu, la plaquette Inurer-Nouader, village des Aurès. Sur les pas de Germaine Tillion, Velle-le Châtel, Editions franco-berbères et son témoignage, recueilli par Dorothée Myriam Kellou en 2020, dans la série d’entretiens de l’INA, « En guerre(s) pour l’Algérie » ; le court métrage (15 mn, production Twentyone) La photo et le pinceau comme seules amies, réalisé par Yohan Laffort à partir d’entretiens filmés avant le décès récent de l’artiste.

[2]Voir à ce sujet le mémoire de Martin Le Ny, Kabylie 1900. L’instruction et la photographie, fers de lance de la colonisation, soutenue en 2020;

[3] Voir le premier ensemble publié par Fanny Colonna, Aurès/Algérie 1935-1936. Photographies de Thérèse Rivière, Maison des Sciences de l’Homme, 1987, et le catalogue de l’exposition au Pävillon Populaire à Montpellier : Christian Phéline, Aurès 1935 : photographies de Thérèse Rivière et Germaine Tillion, Hazan, 2018. Parmi les « instituteurs ethno-photographes », mérite aussi d’être citée Germaine Laoust-Chantréaux (1912-2006), petite-fille d’Eugène Scheer, pionnier de l’école publique en Algérie, épouse et belle-fille des ethnologues berbéristes, Henri et Émile Laoust : Kabylie côté femmes. La vie féminine à Aït Hichem (1937-1939), Aix-en-Provence, Édisud, 1990 ; Mémoire de Kabylie. Scènes de la vie traditionnelle (1937-1939), Aix-en-Provence, Edisud, 1994