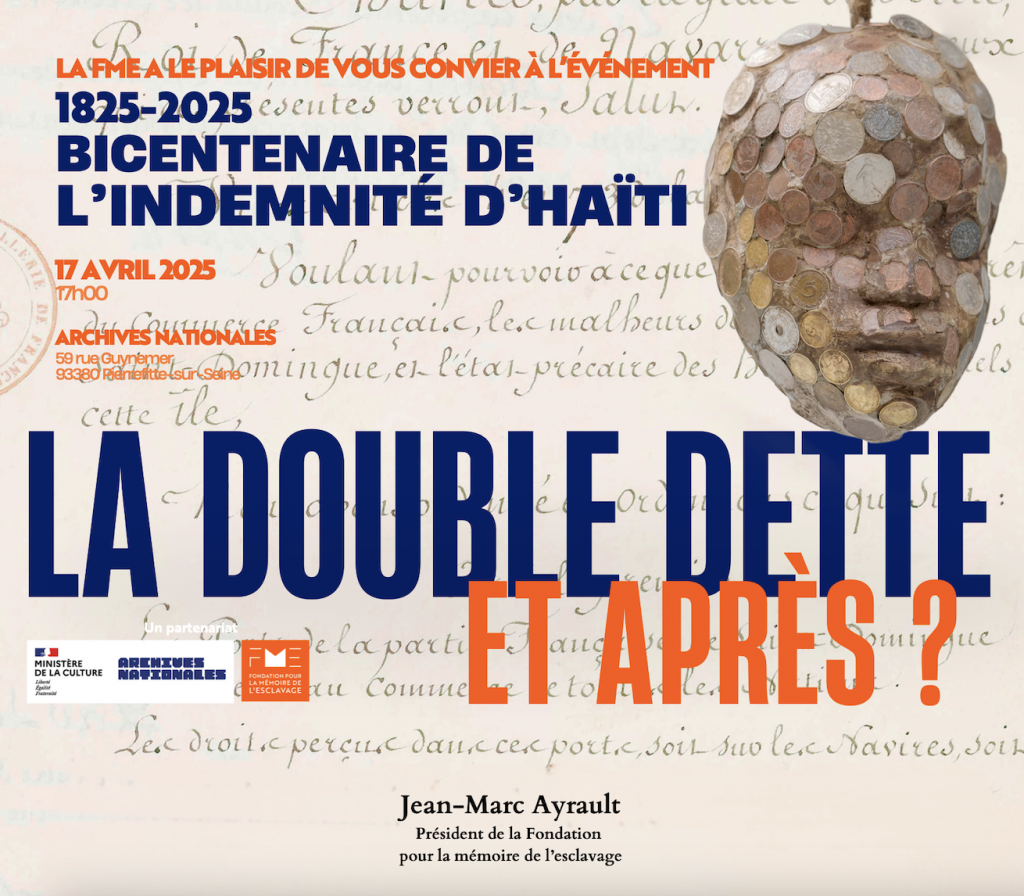

La Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME) a publié le 25 mars 2025 une Note importante consacrée à « La double dette d’Haïti (1825-2025) – Une question actuelle ». Elle a été élaborée par son conseil scientifique dans le cadre d’un groupe de travail élargi formé en 2022 après la parution de l’enquête du New York Times sur ce sujet.

• elle revient sur les circonstances de cet événement et les conséquences qu’il a eues,

• elle invite les autorités françaises à reconnaître l’injustice historique majeure que l’ordonnance a fait subir au peuple haïtien,

• elle formule des propositions pour engager entre la France et Haïti une démarche de réparation sincère, concrète et juste.

Reconnaître le passé, réparer le présent

A quelques semaines du bicentenaire de l’ordonnance par laquelle, le 17 avril 1825, le roi Charles X a reconnu l’indépendance d’Haïti en imposant à ses habitants le paiement d’une indemnité exorbitante, la Fondation revient sur cet événement inouï dont le caractère injuste n’a jamais été reconnu par la France.

Après avoir rappelé que la colonie française de Saint-Domingue est devenue la République d’Haïti au terme d’une révolution qui a renversé l’esclavage et établi le premier Etat noir moderne, la Note de la FME montre comment, en imposant ce tribut à son ancienne colonie, la France a obligé pendant plus de soixante ans les descendants des anciens esclaves devenus libres à indemniser les ayants-droits de leurs anciens maîtres qu’ils avaient vaincus et chassés de la colonie.

Cette indemnité, qu’Haïti a intégralement payée, a placé le pays sous la domination financière française pendant un siècle, selon un mécanisme précoce d’exploitation néocoloniale. Et c’est au Trésor Public français, et non au peuple haïtien, qu’au début du 20ème siècle la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), gestionnaire de ces opérations pendant 100 ans, a reversé le trop-perçu de l’indemnité.

La Fondation pour la mémoire de l’esclavage appelle la France à reconnaître l’injustice unique qu’a constituée cette histoire, qui a déterminé la nature de ses relations avec Haïti pendant près d’un siècle, et elle l’invite à s’engager dans une démarche réparatrice originale en faveur du peuple haïtien, en association avec le gouvernement haïtien et les sociétés civiles des deux pays.

La Note propose plusieurs pistes d’actions allant dans ce sens, au niveau français comme au niveau bilatéral. Ces propositions s’inscrivent dans l’esprit du message du secrétaire général de l’ONU António Guterres à l’occasion de la Journée internationale du 25 mars : « Reconnaître le passé. Réparer le présent. Construire un avenir de dignité et de justice ».

œuvre de Pascale Monnin.

© P. Monnin

UNE QUESTION ACTUELLE

Haïti, la France et la « double dette »

Ce que dit l’histoire

◆ De la Révolution à l’ordonnance de 1825

◆ L’ordonnance et l’indemnité

◆ Les conséquences de l’indemnité de 1825 : un fardeau économique et diplomatique

◆ De la colonisation par l’esclavage à la néo-colonisation économique

◆ La mémoire effacée de la double dette

1825-2025 : les enjeux d’une réparation

◆ Haïti et la France : les rendez-vous manqués de la mémoire

◆ Une question d’actualité

◆ La logique de la réparation des injustices passées

◆ Pour une démarche de réparation de la France en faveur d’Haïti en 2025

Propositions

◆ Un cadre global pour une démarche globale

◆ La démarche proposée

- Le point de départ : dire le passé – la reconnaissance

- Faire connaître ce passé à tous les Français : le volet national

- Partager ensemble la reconnaissance : le volet culturel, scientifique et patrimonial franco-haïtien

- Réparer : le volet politique et diplomatique

- ANNEXE

◆ Ressources et bibliographie

Lire la Note