Comment enseigne-t-on l’histoire en Haïti, ancienne colonie française esclavagiste et première république noire de l’histoire, aujourd’hui en proie à une guerre civile ? Les auteurs haïtiens de ce texte ont participé à la récente révision et à l’écriture coopérative des programmes d’histoire, de géographie et d’éducation à la citoyenneté.

Enseigner l’histoire en Haïti : quelques remarques sur une réforme

par Charles Archin, Jean-Marie Baldner, Carltz Docteur, Manejacques Dodat, Jackson Germain, Keller Mondeseme[1] pour histoirecoloniale.net

Cet article est un hommage à tous les enseignants haïtiens qui, dans une situation de guerre civile, œuvrent pour la paix et l’avenir de leur pays, en grande partie abandonné par la communauté internationale.

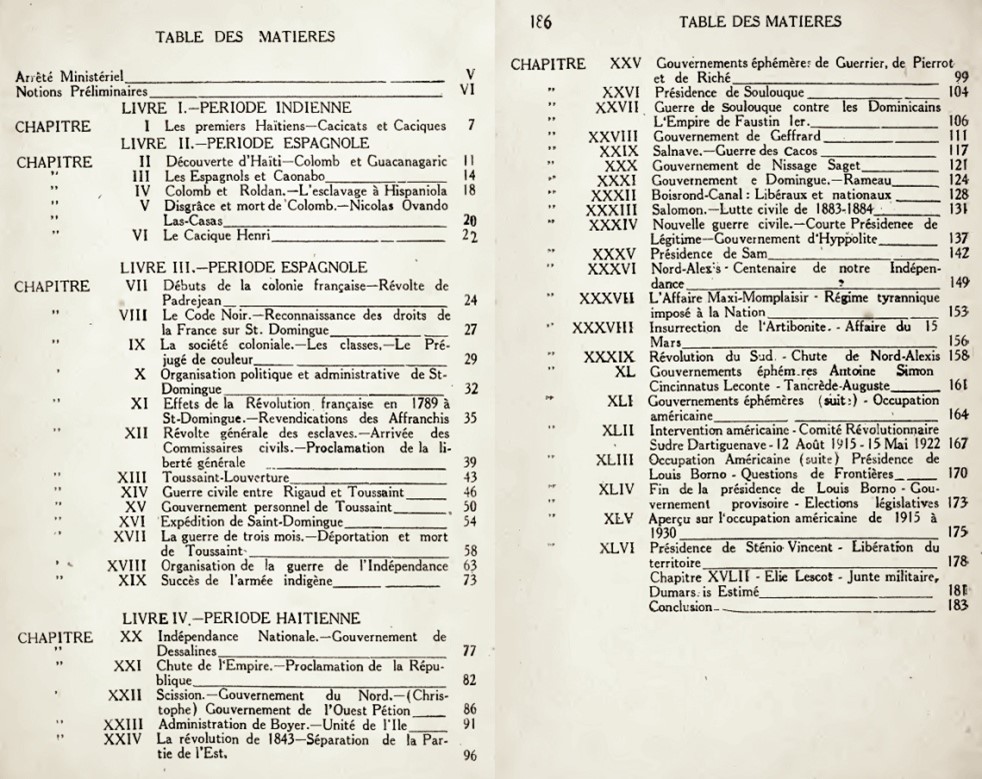

Longtemps, l’enseignement de l’histoire[2] en Haïti, en partie initié et développé dans les années 1860 par les missions religieuses, s’est appuyé sur des manuels[3] dont plusieurs ont été rédigés par les Frères de l’Instruction Chrétienne, comme ceux de Gildas-Marie[4] ou de Justin Chrysostome Dorsainvil[5]. La pédagogie mise en œuvre pour l’enseignement de l’histoire y était répétitive et basée majoritairement sur la mémorisation des faits liés aux « grands hommes » (politiques ou militaires), selon une chronologie à dominante politique.

1. Extrait de la table des matières de Dr. J. C. Dorsainvil, Manuel d’histoire d’Haïti, Port-au-Prince, Procure des Frères de l’instruction chrétienne, 1934.

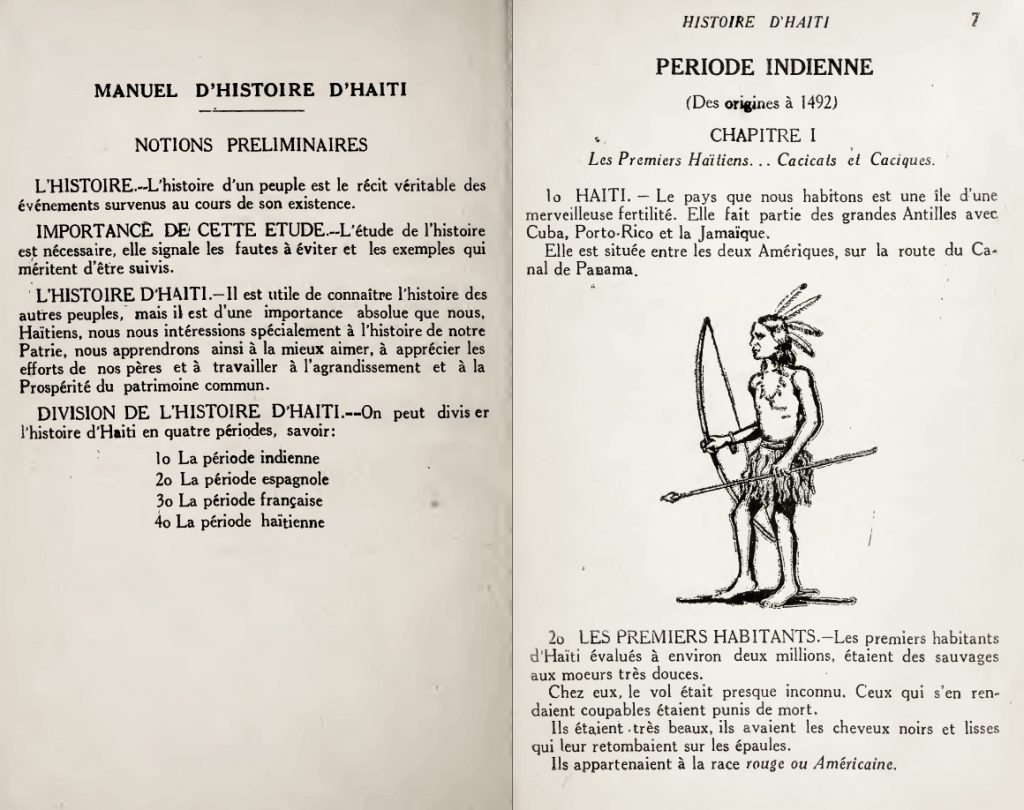

Les manuels s’inspiraient plus ou moins de ceux de l’ancienne puissance coloniale, citant en exergue Ernest Lavisse ou reprenant dans les « Notions préliminaires » des formulations proches.

2. Extrait de Sténio Vincent, Petites histoires d’Haïti à l’usage des commençants, Paris, Vve Ch. Dunod & P. Vicq, 1895, Bibliothèque nationale de France [Gallica].

3. Extrait de Windsor Bellegarde, Justin Lhérisson, Manuel d’histoire d’Haïti. Conforme aux Programmes Officiels à l’usage des écoles de la République, Port-au-Prince, [s.n.], 1906.

Le récit national divisait l’histoire en périodes : périodes indienne, espagnole, française jusqu’en 1789 et haïtienne divisée selon les manuels en périodes révolutionnaires, guerre de l’indépendance, proclamation de l’indépendance…, privilégiant dans la « période haïtienne » une chronologie de la succession des principaux acteurs de la vie politique. En parallèle, mais sans réellement lier les deux entrées, les manuels plus récents proposaient, dans le respect aux programmes, une histoire dite universelle.

4. Windsor Bellegarde, Justin Lhérisson, Manuel d’histoire d’Haïti. Conforme aux Programmes Officiels à l’usage des écoles de la République, Port-au-Prince, [s.n.], 1906, Sommaire.

Les conditions de l’octroi de prêts à Haïti par les institutions financières internationales et le constat de l’inadaptation du système scolaire au contexte socioculturel du pays[6] a conduit en 1982 le Ministre de l’Éducation, Joseph C. Bernard à engager une réforme qui porte son nom et est devenue la référence de la modernisation de l’enseignement : définition d’un socle commun, préconisation de pédagogies actives, valorisation de la langue créole précédant en cela l’article 5 de la Constitution de 1987 qui stipule : « Tous les Haïtiens sont unis par une langue commune le Créole. Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République. » S’inscrivant dans la continuité de la « Réforme Bernard », des révisions du curriculum et des programmes ont été mis en place, sans pour autant arriver à une complète cohérence entre les différents cycles de l’école fondamentale et du secondaire général et professionnel, ni lier l’histoire nationale et l’histoire internationale.

S’inscrivant dans la continuité de la « Réforme Bernard », plus ou moins bien appliquée, les révisions du curriculum et des programmes se suivent, sans toujours prendre le temps d’un bilan de la mise en œuvre et de l’application de programmes, d’abord organisés selon une pédagogie par objectifs, puis selon une pédagogie par compétences. Les programmes restaient par ailleurs plus ou moins bien diffusés jusque dans les années 2000.

| 5. Ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle, Curriculum de l’école secondaire, Programme pédagogique opérationnel, 1ère année, Histoire et géographie, septembre 2015, extrait du programme. | |

| Compétences | |

| I.- Comprendre les mécanismes d’exploitation mises en place dans la colonie de Saint-Domingue et les rapports entre les différentes classes et groupes sociaux. II.- a) Expliquer les stratégies politiques des différents acteurs et leaders de la colonie dans la conquête de l’indépendance nationale d’Haïti. b) Comprendre les faits et les événements historiques aboutissant à l’indépendance d’Haïti. III.- Expliquer le contexte et la signification de l’indépendance d’Haïti du point de vue national et international. IV.- a) Analyser le processus de construction de l’Etat-nation, les formes de gouvernement, la vie économique et sociale de 1804 à 1843. b) Comprendre les fondements de la politique extérieure des premiers gouvernements haïtiens. | |

| Thème : 1 – Histoire nationale | Thème 2 : Histoire Universelle |

| […] I.2.3.- L’émergence des leaders Nationaux 1.2.3.1.- L’émergence de Toussaint Le passé historique de Toussaint dans la colonie Caractéristiques de Toussaint (Tempérament, habilite, Génie) Vison, objectif et idéal de Toussaint Les actes posés par Toussaint – Virement et revirement de Toussaint – Toussaint et les nouveaux – Attitude de Toussaint face aux fonctionnaires de la colonie. – Attitudes de Toussaint face aux représentants Métropolitains Période de gouvernance de Toussaint – contexte de l’élaboration et de la Constitution de 1801 – Politique agraire de Toussaint – Signature des traités Réaction de la France Napoléonienne face à la gouvernance de Toussaint L’Expédition de Leclerc et la déportation de Toussaint La valeur et l’importance de la politique Louverturienne dans le processus de l’indépendance. | […] II.2.- La Renaissance (16e et 17e siècle) Définition, Valeurs et caractéristique de la renaissance – Une nouvelle vision du monde – Une nouvelle vision de l’homme – Une nouvelle vision de l’art Grandes tendances ou catégorie de pensée au cours de la renaissance Les foyers de la Renaissance en Europe – (Florence, Venise, Rome, Milan, Paris, etc.) L’influence de la renaissance dans la vie de l’homme au 16e siècle en Europe L’humanisme La valeur et la dignité de l’homme. La pensée humaniste – Le processus d’individuation – Le renouveau des études philosophiques et des textes sacrés Le caractère unificateur de la démarche scientifique. L’Europe des intellectuels. |

Malgré ces évolutions, l’enseignement laissait encore de côté une majorité d’élèves ne possédant pas les compétences linguistiques nécessaires pour suivre le cours du professeur et la lecture du manuel avec profit. C’est en partie la conséquence de cours, dispensés en français, dans une pédagogie encore largement frontale et autoritaire basée majoritairement sur la mémorisation de polycopiés ou des notes dictées par le professeur, de programmes surchargés dans des classes elles-mêmes trop chargées et ne disposant pas de matériel pédagogique ni de documentation, notamment dans l’enseignement public.

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle entreprend alors, dans une perspective longue d’affirmation démocratique et citoyenne – le 250e anniversaire de l’indépendance de la République d’Haïti en 2054 – l’élaboration d’un « Cadre d’orientation curriculaire », définissant « les intentions, les stratégies et les mises en œuvre de la nouvelle étape de [la] réforme[7] ». Le « Cadre d’orientation curriculaire » affirme, à travers les finalités du curriculum, des valeurs, des ambitions et des exigences – « éducation inclusive, équité, innovation, protection de l’environnement, rôle des parents et des communautés, choix d’un bilinguisme équilibré et ouvert, intégration des savoirs locaux et endogènes, non-violence » – qui guident une analyse critique et une mise à jour des programmes de sciences sociales (histoire, géographie, économie[8]) et d’éducation à la citoyenneté pour le cycle 3 du fondamental et le secondaire .

Rédigés en collaboration par une équipe haïtienne et une équipe internationale, dans le cadre du projet NECTAR[9], les programmes, qui ont commencé à être mis en place à la rentrée 2024 dans un contexte sociopolitique très dégradé, sont organisés en trois compétences développées, complexifiées et approfondies selon une continuité entre le fondamental et le secondaire. Évaluée en continu et en fin de parcours du fondamental et du secondaire, l’acquisition progressive de ces compétences, en interdisciplinarité avec les autres sciences sociales, l’éducation à la citoyenneté et les autres disciplines, notamment littéraires et artistiques, vise à l’acquisition par les élèves d’une autonomie dans :

– la recherche, la collecte, l’analyse critique, la synthèse et la communication de documentations historiques,

– la maîtrise des temporalités à différentes échelles des sociétés présentes et passées,

– la construction en histoire d’une pensée et d’une conscience citoyenne engagées aptes à développer un agir social.

Les compétences sont acquises progressivement du fondamental au secondaire à travers l’étude à la fois successive et l’approfondissement simultané d’une dizaine d’unités d’apprentissage qui croisent les échelles temporelles et spatiales du local au mondial. Par exemple :

– l’étude du monde et de la Caraïbe aux XIVe et XVe siècles, à travers, entre autres les sources archéologiques locales, en début de cycle donne lieu à un approfondissement dans l’étude ultérieure des syncrétismes religieux et en fin de cycle dans l’étude des collections des musées internationaux et de leur constitution ainsi que des débats sur la restitution des objets ;

– l’étude de l’économie de plantation esclavagiste en milieu de cycle donne lieu à différents approfondissements par l’étude ultérieure des théories et débats du XIXe siècle sur la race et la lecture d’extraits De l’égalité des races humaines (1885) d’Anténor Firmin, par l’étude contemporaine des musées, monuments et commémorations liés à la traite et à l’esclavage ;

– l’étude des principaux acteurs, individus et groupes sociaux de la Révolution et de la guerre d’Indépendance se poursuit en différents approfondissements sur leur traitement contemporain dans la littérature, le cinéma, les arts plastiques…

Il s’agit ainsi, dans l’environnement proche et dans le quotidien, dans l’actualité locale, régionale et mondiale, de saisir tout ce qui peut enclencher et servir de base à une situation d’apprentissage en histoire dans une perspective interdisciplinaire : objet, texte, film, commémoration… ou attribution d’un nom de rue, en croisant leurs multiples dimensions temporelles, spatiales, artistiques et mémorielles, par exemple dans les domaines :

– politique : l’occupation américaine de 1915 à 1934 et ses résonances dans la diplomatie contemporaine, les interventions des ex-puissances coloniales, des institutions et des organisations internationales ; les débats sur l’absence de Vertières dans les programmes français sur la période napoléonienne[10] ou de la dette de 1825 ; l’histoire des colonisations et des décolonisations et les débats contemporains, notamment l’approche historiographique dans les grandes classes du secondaire ;

– social : l’histoire et la place des femmes dans la Révolution et aujourd’hui dans la politique, l’économie, les arts… ;

– économique : l’étude de la dette en 1825 au fondamental et au secondaire et les débats – au secondaire – sur la restitution ou ceux engendrés par l’enquête du New York Times en 2022, la publication du rapport Mackau[11] ; les représentations de personnages et de monuments sur les billets de la Banque de la République d’Haïti ;

– culturel : les études d’Albert Mangonès pour le monument au « Marron inconnu » à son érection en 1969 sur la Place des Héros de l’Indépendance à Port-au-Prince, ses reproductions entre autres sur les timbres postaux de la République d’Haïti en 1968 jusqu’à ceux émis par les Nations Unies pour représenter l’article 4 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme en 1989 ; les expositions d’objets des collections des grands musées internationaux provenant de la Caraïbe ; les poèmes, les pièces de théâtre, les romans abordant l’histoire d’Haïti, par exemple Jacques Stephen Alexis, Madison Smartt Bell, Alejo Carpentier, René Depestre, Annie Desroy, Édouard Glissant, Jean Métellus, Jacques Roumain, Evelyne Trouillot, Marie Vieux-Chauvet, etc.

La réforme prend en compte la question de la langue, du créole dans les petites classes jusqu’au « plurilinguisme fonctionnel et ouvert » dans les grandes classes, mais se heurte en histoire :

– au faible nombre des documents anciens en créole[12] – le français étant historiquement la langue de l’écrit[13] – ;

– au fait que la plupart des documents en créole est issue de la traduction du français en créole parlé comme par exemple les déclarations des Commissaires Civils de la République, Léger-Félicité Sonthonax et Étienne Polverel sous la Révolution[14] ;

– à la difficulté de maîtrise par les élèves des créoles anciens[15] ou différents[16], par exemple la lecture des fables de Georges Sylvain[17] ou les débats sur la langue écrite et parlée par Toussaint Louverture[18].

Quant aux manuels d’histoire précédant la réforme, dont certains ont pu dénoncer le fait qu’ils ne servaient pas vraiment l’identité haïtienne, notamment en raison de l’absence de contexte des faits à mémoriser, ils ont souvent été analysés dans leur conception comme un héritage postcolonial. Avec la réforme et plus particulièrement à la suite des préconisations du Cadre d’orientation curriculaire et de la mise en place d’une étude sur les manuels et de propositions pour leur réalisation, les manuels tendent à évoluer, selon une transition douce, notamment dans le sens de l’activité des élèves et de l’auto-construction des savoirs et de l’esprit critique. La dimension citoyenne des programmes est mise en avant selon les compétences générales du profil de sortie de l’enseignement général :

– maîtrise d’une communication efficace avec tous les outils

– maîtrise des méthodes et des outils nécessaires pour penser, apprendre et travailler de manière autonome

– exercice actif de la citoyenneté en s’appuyant sur une connaissance et une compréhension de la société ouverte au monde et à son histoire

– maîtrise et recherche des connaissances scientifiques et leur mise au service de l’engagement pour un développement durable

– conception, planification et réalisation de projets innovants

– affirmation de toutes les dimensions de la personnalité

– préparation et engagement des orientations de la formation et la vie professionnelle.

D’un programme à la réalité, la distance est souvent importante, notamment en raison de la situation actuelle en Haïti. Les difficultés sont aussi liées aux héritages de l’organisation scolaire en Haïti : sécurité des élèves et des enseignants ; disparités entre l’enseignement public et l’enseignement privé, notamment confessionnel ; recrutement et formation, initiale et continue, des enseignants ; taux de redoublement et d’abandon des élèves ; inadaptation des espaces scolaires et des salles de classes et sous-équipement ; absence de bibliothèques et de centres de documentation dans les établissements scolaires… Mais pour la mise en place de la réforme où les compétences en histoire s’inscrivent dans des compétences générales de formation des futures citoyennes et citoyens, il ne faut pas oublier comme principal élément le temps long : celui de plusieurs générations d’élèves jusqu’en 2054 et celui de la formation des enseignants ; celui de la construction scolaire et de la mise à disposition des conditions matérielles de l’enseignement, entre autres la documentation.

Après plusieurs années de tests des programmes dans des écoles de plusieurs départements et la mise en place de stages de formation pour les directeurs et les enseignants, les retours sont enthousiastes mais contrastés, soulignant notamment le manque de formation des professeurs et l’absence d’habitude des échanges interdisciplinaires, les classes surchargées, le manque de matériel et de documentation, le manque de diffusion des programmes et de l’information. La mise en place d’une plateforme comprenant les programmes, des guides et des modules d’autoformation des professeurs, de nombreux exemples de séquences, des modalités et des exemples d’évaluation, notamment sur les contenus des programmes faisant débat, de la documentation, le développement de la coopération et la mise en réseau des établissements, etc., font de la réforme une réalité qui se confronte cependant durement à la dégradation de la situation politique, économique et sociale d’Haïti.

[1] Professeurs d’histoire, de géographie, d’éducation à la citoyenneté dans le fondamental, le secondaire ou à l’université, formateurs d’enseignants, directeurs et rédacteurs de collections de manuels d’histoire, de géographie et d’éducation à la citoyenneté, co-rédacteurs de programmes, les auteurs ont participé à la révision et à l’écriture coopérative des programmes d’histoire, de géographie et d’éducation à la citoyenneté du cycle 3 du fondamental et du secondaire dans le cadre du projet NECTAR, voir la note 9.

[2] Dans l’historiographie haïtienne, les ouvrages de Madiou[2] et d’Ardouin[2] constituent des références : Thomas Madiou, Histoire d’Haïti 1492-1843, Port-au-Prince, JH. Courtois, Henri Deschamps, 1847-1848. Beaubrun Ardouin, Études sur l’histoire d’Haïti ; suivies de la vie du général J.-M. Borgella, Paris, Dezobry et Magdeleine et chez l’auteur, 1853-1860.

[3] Serge Petit-Frère, L’Éducation haïtienne en question, Port-au-Prince, Éditions Fardin, 1980.

[4] Gildas-Marie, Précis de l’histoire d’Haïti suivi de notions géographiques, Imprimerie H. Amblard, 1888.

[5] Dr. J. C. Dorsainvil avec la collaboration des Frères de l’Instruction Chrétienne, Manuel d’histoire d’Haïti, Port-au-Prince, Procure des Frères de l’instruction chrétienne, 1934, avec une préface de Frère Archange, qui fait suite au Cours Moyen d’Histoire d’Haïti à l’usage des divisions supérieures des écoles primaires, des écoles secondaires de Jeunes Filles et des Lycées et Collèges.

[6] Charles Tardieu-Dehoux, L’Education en Haïti : de la période coloniale à nos jours : 1980, Port-au-Prince, H. Deschamps, 1990.

[7] Ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle, Cadre d’orientation curriculaire du système éducatif haïtien, 2024-2054.

[8] Au groupe initial de rédacteurs se sont joints deux économistes pour la critique, la mise à jour et la réécriture partielle des programmes d’économie dans le secondaire et la formation des professeurs.

[9] Nouvelle Éducation Citoyenne Tournée vers l’AveniR, projet destiné à accompagner la réforme curriculaire menée en Haïti par le Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle haïtien (MENFP) en collaboration avec France Éducation International [https://www.france-education-international.fr/expertises/cooperation-education/projets/nectar-nouvelle-education-tournee-vers-lavenir], l’Institut Haïtien de Formation en Sciences de l’Éducation (IHFOSED) et le Réseau Canopé.

[10] Jean-Pierre Le Glaunec, L’armée indigène : la défaite de Napoléon en Haïti, Montréal, Lux Éditeur, 2014.Jean-Claude Bruffaerts et Jean-Marie Théodat, Après Vertières. Haïti, épopée d’une nation, Paris, Maisonneuve & Larose / Hémisphères Éditions, 20231.

[11] Marcel Dorigny, Jean-Marie Théodat, Gusti-Klara Gaillard et Jean-Claude Bruffaerts, Haïti-France. Les chaînes de la dette. Le rapport Mackau (1825), Paris, Maisonneuve & Larose / Hémisphères Éditions, 2021.

[12] Deborah Jenson, Beyond the Slave Narrative: Politics, Sex, and Manuscripts in the Haitian Revolution, Liverpool University Press, 2011. Marie-Christine Hazaël-Massieux, Textes anciens en créole français de la Caraïbe : Histoire et analyse, Publibook Des Écrivains, 2008.

[13] Voir par exemple : la Constitution du 3 juillet 1801, in Louis-Joseph Janvier, Constitutions d’Haïti (1801-1885), Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1886, pp. 4-23. « Lettre originale des chefs des Nègres révoltés, à l’assemblée générale… du mois de juillet 1792 » signée Biassou, Jean-François et Belair, in Le Créole patriote : bulletin de Milscent-Créole (Milscent Claude) : journal du soir, Paris, 1793-02-09, n° 282, repris in Piquionne Nathalie, « Lettre de Jean-François, Biassou et Belair », Annales historiques de la Révolution française, 1998, 311, p. 132-139.

[14] Voir par exemple « Dans nom la République. Proclamation. Nous, Leger-Félicité Sonthonax, Commissaire Civil que Nation Française voyé dans pays-ci, pour metté l’ordre & la tranquillité tout-par-tout », Article II. « Toute nègues & milates, qui zesclaves encore, nous déclaré io toute libe. Io gagné même droit que toute les autes citoyens Français; mais, io va suive zordonnance que nous va fait. », Au Cap, le 29 août 1793, l’an deux de la République Française. Voir aussi, dans le Tome II de S.-J. Ducoeurjoly, Manuel des habitans de Saint-Domingue, contenant un précis de l’histoire de cette île…, Paris, Arthus-Bertrand, [1802] 1803. Paris, Lenoir, 2 vol. [www.manioc.org], les conversations en français et en créole et la chanson créole, pp. 357-393.

[15] Voir Suzanne Comhaire-Sylvain, Le créole haïtien : morphologie et syntaxe, Port-au-Prince, Caravelle, 1936. Réédition Genève, Slatkine Reprints, 1979. Michel Degraff, « Haitian Creole », in J. A. Holm et P. L. Patrick (dir.), Comparative Creole Syntax : Parallel Outlines of 18 Creole Grammars, Londres, Battlebridge, 2007, p. 101-126. Jules Faine, Philologie créole. Études historiques et étymologiques sur la langue créole d’Haïti, Port-au-Prince, Imprimerie de l’État, 1936.

[16] George Lang, « A Primer of Haitian Literature in Kreyòl », Research in African Literatures, 35-2, 2004, p. 128-140.

[17] Georges Sylvain, Cric ? Crac ! Fables de La Fontaine racontées par un montagnard haïtien et transcrites en vers créoles, Paris, Ateliers Haïtiens, 1901.

[18] Philippe R. Girard, « Quelle langue parlait Toussaint Louverture ? Le mémoire du fort de Joux et les origines du kreyòl haïtien », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2013/1 (68e année), 109-132.