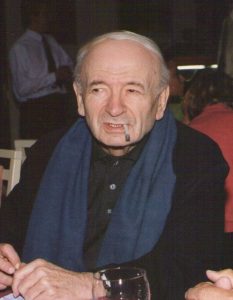

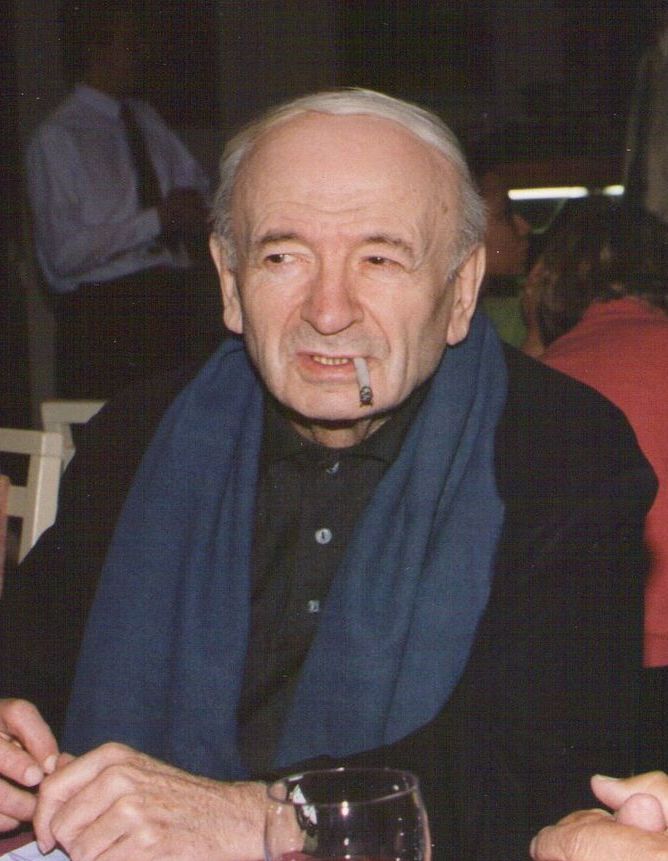

Robert Davezies (1923-2007), militant infatigable des luttes politiques et sociales du XXème siècle

Né le 30 avril 1923 à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), Robert Davezies, licencié de mathématiques de la Faculté de Toulouse, révolté par les camps de concentration, le funeste projet nazi, l’expérience d’Hiroshima et de Nagasaki, notamment, décide d’entrer, le 2 octobre 1945, au Grand séminaire de Tarbes. Ordonné prêtre à Lourdes, le 29 juin 1951, il est nommé vicaire à Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Désireux de participer au mouvement progressiste qui veut transformer l’Eglise de France, il demande dès 1952 l’autorisation de partir travailler comme prêtre-ouvrier à Paris. Rome ayant décidé de mettre un terme, le 1er mars 1954, à l’expérience des prêtres-ouvriers jugés trop proches du Parti communiste, l’évêque de Tarbes-Lourdes ne l’autorise à entrer au travail, à l’automne 1953, que comme physicien dans le cadre d’une équipe de la Mission de France, à Paris, dans la recherche scientifique.

Il s’inscrit à la Sorbonne où il poursuit de 1953 à 1955 des études de mathématiques et de physique et suit les cours de philosophie et d’économie politique de l’Université nouvelle organisée par le Parti communiste. « Depuis toujours, écrira-t-il en 1961 dans Le Temps de la Justice, je me sentais solidaire avec beaucoup de violence de ceux qui souffrent de l’injustice, et je portais en moi une sorte de haine des exploiteurs. » Il intègre, en juillet 1955, les laboratoires de Physique de l’Ecole normale supérieure.

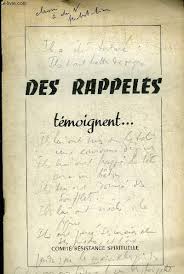

Lorsqu’éclate la guerre d’Algérie, le 1er novembre 1954, Robert Davezies ignore tout de l’Algérie. Jean Urvoas, vicaire de la Mission de France à Puteaux, l’invite à participer au groupe Coopération qui réunit des chrétiens progressistes du 13ème arrondissement de Paris et des Algériens et lui fait lire des lettres d’officiers et de soldats, appelés et rappelés en 1955 et 1956, en Algérie, qui témoignent de l’emploi par l’armée française de tortures des prisonniers, représailles sur les populations civiles, exécutions d’otages, viols… R. Davezies décide, avec d’autres prêtres (B. Boudouresques, P. Mamet, J. Urvoas) et avec des personnalités chrétiennes (Robert Barrat, Madeleine Collas, Jean-Marie Domenach, Henri Marrou, René Rémond, Paul Ricoeur…) de créer un Comité de Résistance spirituelle et de publier, au printemps 1957, une brochure intitulée « Des rappelés témoignent… » Avec ce premier engagement public, pour lui, dès 1957, les choses sont claires ; ce qu’il veut pour l’Algérie, c’est l’indépendance.

Jean Urvoas lui propose, le 1er juin 1957, d’entrer dans son réseau de soutien au FLN. A l’automne, Robert rencontre Francis Jeanson qui a créé son propre réseau au service de la Fédération de France du FLN. F. Jeanson et ses proches, d’une part, Robert Davezies, Pierre Mamet et Jean Urvoas, d’autre part, décident de coordonner leur action et créent, le 2 octobre 1957, un réseau dont Francis Jeanson sera le leader. Constitué de sartriens, de communistes qui jugent trop timorée la position du PCF face au FLN, de chrétiens, de prêtres… le réseau s’occupe des transferts des cotisations prélevées par la Fédération de France sur les immigrés algériens, de la recherche de lieux de réunion, d’appartements, de dépôts, du déplacement des clandestins et des passages de frontières. Robert Davezies s’occupe des passages de frontières au cœur du Pays basque et des transferts jusqu’à Paris. Cherchant à faire évoluer l’opinion publique française dans un sens favorable à l’indépendance de l’Algérie, il s’occupe, en 1958, de la publication aux Editions de Minuit du livre La question algérienne auquel contribuent Henri Marrou, Charles-André Julien, Pierre Stibbe, Jean Dresch et Alfred Sauvy.

F. Jeanson est dès 1958 repéré et se décharge sur ses amis d’une partie de ses tâches. R. Davezies hérite de la responsabilité de la collecte et de l’acheminement des fonds et continue de s’occuper des passages de frontières par l’Espagne et par l’Allemagne. Il devient, le 16 mai 1958, permanent des réseaux.

Le 15 septembre 1958, avenue de Friedland à Paris, le Ministre de l’Information Jacques Soustelle est victime d’un attentat organisé par le FLN. Le tireur Mouloud Ouraghi avoue avoir dormi chez Bernard Boudouresques. Au mois d’octobre, un des frères de Robert, Jean Davezies, est arrêté pour l’avoir hébergé dans son appartement parisien. Quelques jours après, sa sœur, Geneviève, et B. Boudouresques sont arrêtés à leur tour. Un mandat d’arrêt est lancé contre R. Davezies pour avoir introduit en France le commando. Il quitte clandestinement Paris pour Cologne où il rejoint les responsables de la Fédération de France du FLN : Omar Boudaoud, Kaddour Ladlani, Rabah Bouazziz, Ali Haroun et Abdelkrim Souici qui lui demandent de continuer avec eux le combat jusqu’à la victoire.

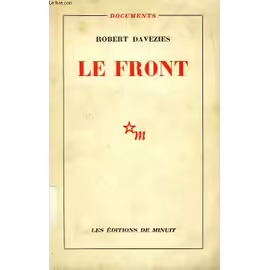

L’exil ne démobilise pas Robert Davezies. Parti en Tunisie rencontrer des officiers et des soldats du FLN et de l’ALN et des réfugiés, il en rapporte un livre-témoignage, Le Front, qui démontre que le peuple algérien soutient le combat pour l’indépendance du FLN. Publié le 2 octobre 1959 par les Editions de Minuit, le livre est traduit en Italie, en Suède, en RDA, aux Pays-Bas, à Cuba… Aragon écrit, le 15 octobre 1959, dans France-Nouvelle : « Un tel livre ne se résume pas. D’abord ce sentiment fantastique, fantastiquement ici dans tous les récits rendu sensible : que c’est le peuple qui l’a voulue, cette guerre. Et ceux-là qui la mènent aujourd’hui, ils ont bien dû la faire, parce que leur peuple l’exigeait. » Claude Roy, le 11 novembre 1959 dans Libération : « Quand on arrache du sol les oliviers de la justice, il poussera à leur place les chardons de l’amertume ou les raisins de la colère. » Le Front ne fait pas l’objet d’une saisie mais Jérôme Lindon, son éditeur, est inculpé d’atteinte à la sécurité extérieure de l’Etat.

En 1959, Robert s’occupe pour la Fédération de France du FLN de vérifier les témoignages d’un Livre noir de 6 années de guerre en Algérie, signé par Hafid Keramane, publié en 1960 par Nils Anderson à Lausanne sous le titre La pacification. Robert continue soutenir le FLN aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse… ainsi que les déserteurs et les insoumis du Mouvement Jeune Résistance, créé en Suisse en mai 1959.

Consécutive aux actions militaires déclenchées en France à l’été 1958, une procédure est engagée contre 29 cadres et éléments de l’Organisation spéciale du FLN dont Robert Davezies qui est condamné, le 16 avril 1960, par défaut à 10 ans de réclusion et 20 ans d’interdiction de séjour. Rentré clandestinement à Paris fin 1960 avec les insoumis et les déserteurs pour allumer de nouveaux foyers de résistance à la guerre, il est arrêté, le 29 janvier 1961, avec son éditeur Nils Anderson. Incarcéré à la prison Saint-Paul de Lyon, il est condamné, le 15 mars 1961 pour faux et usage de faux, à 4 mois de prison. Transféré à la prison de Fresnes, il y retrouve les prisonniers du FLN et des réseaux de soutien.

Son procès, qui se tient du 9 au 12 janvier 1962 à Paris, est un des plus retentissants de la guerre et devient celui de la décolonisation et de la guerre d’Algérie. Assisté par un important collectif d’avocats, il consacre sa notoriété de « porteur de valises » du FLN. 34 personnalités (les journalistes Claude Bourdet et Marcel Péju, les anciens ministres René Capitant et Pierre Cot, l’ancien secrétaire général de la police à Alger Paul Teitgen, l’éditeur Jérôme Lindon, les auteurs Moussa Khebaïli et Jacques Madaule…) veulent démontrer qu’il « a choisi la cause de l’opprimé contre l’autorité, il a choisi la violence qui libère contre la violence qui opprime » (témoignage au procès de R. Davezies de Georges Casalis[1]).

Nils Anderson, Louis Aragon, André Mandouze, Martin Niemoller, Jean-Paul Sartre … envoient leurs témoignages écrits. « Veuillez transmettre à Monsieur l’abbé Davezies l’expression de ma reconnaissance pour ce qu’il a fait, pour ce qu’il est et qui s’inscrit à l’actif de notre patrie, et risque un jour de faire oublier qu’il y eut des tortionnaires qui se dirent français » écrit Aragon. Quant à Jean-Paul Sartre, il prévient : « Si l’abbé Davezies devait être condamné, le Tribunal aurait montré par sa décision que l’indifférence, l’apathie, la lâche soumission, le refus systématique de l’analyse critique et de la pensée doivent être tenus pour les vertus principales des Français. »

Robert Davezies est condamné, le 12 janvier 1962, à trois ans d’emprisonnement et à trois mille francs d’amende. Libéré le 4 juillet 1962 pour raisons de santé, il se mobilise pour la libération des anticolonialistes français restés en prison et publie une brochure L’amnistie des républicains en 1962 et un magnifique roman Les abeilles aux éditions de Minuit, en 1963, sur sa détention.

Robert Davezies est ensuite de tous les combats anticolonialistes, politiques et religieux des années 60 et 70. Il voyage beaucoup en Afrique, en Amérique du Sud, aux Antilles, poursuit son « ministère » de la décolonisation et de la libération des peuples au sein du mouvement Solidarité animé par le militant internationaliste communiste Henri Curiel. Il rencontre des militants indépendantistes en Angola en juin et juillet 1964 puis en février et mars 1967. Leur combat lui fournit la matière d’un nouveau livre-témoignage, Les Angolais, écrit dans la même intention que Le Front et publié, en 1965, lui aussi aux éditions de Minuit. Et La guerre d’Angola en 1968.

Mai 1968 le ramène en France et dans l’Eglise pour y faire révolution. Le 21 mai, il fait partie du groupe qui fonde le Comité d’Action pour la Révolution dans l’Eglise (CARE). Le 3 novembre, il signe la lettre collective à l’origine d’Echanges et Dialogue, mouvement revendiquant pour les prêtres le droit de travailler, de prendre des options ou des engagements politiques, syndicaux, de se marier, d’exercer collectivement le droit à la délibération et à la décision dans la vie de l’Eglise. Il en sera le secrétaire, du 1er mars 1971 au 1er mars 1975, date de sa dissolution, date choisie en référence au 1er mars1954. Il lancera aussi l’appel du 22 mai 1979 qui donnera naissance au Collectif pour une Eglise du peuple dont il sera le co-secrétaire.

Robert Davezies est aussi l’un des fondateurs, le 11 juin 1970, avec Georges Montaron, Jean-Paul Sartre, Charles Tillon, Vercors, notamment, du Secours rouge, mouvement de lutte contre la répression dont les organisations d’extrême-gauche et leurs militants sont l’objet dans les années post-68. En 1979, il co-signe un rapport d’enquête internationale sur la mort de la dirigeante ouest allemande de la Fraction armée rouge (RAF), Ulrike Meinhof.

Proche de la gauche chrétienne, Robert Davezies est journaliste à Témoignage Chrétien dirigé par Georges Montaron, participe à tous les débats organisés 68 rue de Babylone à Paris par Jacques Chatagner qui dirige Temps Présent et son bulletin La Lettre.

Robert Davezies aime les mots comme les gens avec beaucoup de pudeur. A partir des années 70, il prend le temps d’écrire et publie, aux Editions de Minuit en mars 1977, un recueil de chansons La Saint-Jean d’été. Dès l’automne 1965, il avait entrepris une longue enquête sur un paysan d’un village des Bouches du Rhône, Ensuès, Antonin Camoin, qu’il a croisé dans les années qui ont suivi la guerre d’Algérie. Le magnifique portrait de ce paysan occitan illettré emporté dans la guerre de 14 paraît sous le titre Camoin ou le voyage d’hiver aux éditions de Minuit en 1978. A partir des années 80, il écrit de courts poèmes qui atteignent la parfaite nudité des haïkus japonais, publiés aux Editions François Maspéro ou àL’Age d’Homme.

Il continue d’apporter son soutien aux luttes de libération conduites à travers le monde par les peuples encore asservis, palestinien, érythréen, sahraoui, notamment, aux déserteurs portugais en exil, aux immigrés et aux Algériens qui fuient la décennie noire (1992-2002).

La fin du 20ème siècle est une période difficile pour ceux qui avaient espoir non seulement de changer le monde mais aussi de le transformer. Robert Davezies, infatigable militant, voit la gauche réformiste arriver au pouvoir et les rêves de réussites matérielles se substituer à ceux de la révolution anticapitaliste tant attendue. Refusant jusqu’au bout ce matérialisme grandissant de la fin du 20ème siècle, il continue « tant que sur la terre ne régnera pas la justice de prendre parti pour les opprimés, les exploités, les humiliés. » Croyant en un « Dieu faible que les hommes doivent aider », lui qui a exercé à l’égard de l’Eglise en tant que système une critique radicale, n’a jamais rompu et est resté prêtre jusqu’à sa mort incardiné au diocèse de Tarbes-Lourdes.

Sybille Chapeu a soutenu en 2002 une thèse de doctorat en histoire contemporaine sur « La mission de France dans la guerre d’Algérie : Eglise, Politique et Décolonisation ». Elle a notamment publié :

Mémoire des luttes de l’immigration en France, GISTI, « Penser l’immigration autrement », collectif, « Des prêtres français aux côtés des nationalistes algériens », 2014, Paris.

Des chrétiens dans la guerre d’Algérie. L’action de la Mission de France, Editions de l’Atelier / Témoignage chrétien, Paris, 2004, rééd. 2010, Alger, Dahlab.

Trois prêtres et un pasteur dans la guerre d’Algérie, Editions du Groupe de Recherche en Histoire Immédiate (GRHI), Toulouse 1996.

[1] Georges Casalis, pasteur à Strasbourg puis professeur de théologie à Paris de 1961 à 1982, fut militant tiers-mondiste.